Die Top-Down-Verwaltung und Planung der funktionalistischen, fordistischen Stadt in der Nachkriegszeit sah sich spätestens in den 1960er Jahren einer...

Die Top-Down-Verwaltung und Planung der funktionalistischen, fordistischen Stadt in der Nachkriegszeit sah sich spätestens in den 1960er Jahren einer...

Die Top-Down-Verwaltung und Planung der funktionalistischen, fordistischen Stadt in der Nachkriegszeit sah sich spätestens in den 1960er Jahren einer Kritik ausgesetzt, die als Beginn einer Bewegung bezeichnet werden kann. Als Meilenstein für den Beginn von Aufbegehren und Einmischung in städtische Planungsfragen gilt dabei Jane Jacobs einflussreiches Werk The Death and Life of Great American Cities, das sich zum Dauerbestseller entwickelt hat. Etwa zeitgleich wie Jane Jacobs’ Buch erschien auch jenes Werk (Le droit à la ville), in dem Henri Lefebvre erstmals von einem »Recht auf Stadt« schreibt. Lefebvre spricht sich darin für die kollektive (Wieder-)Aneignung des städtischen Raumes durch seine Bewohner und Bewohnerinnen ebenso wie die selbstbestimmte Gestaltung des Lebensumfeldes in einer Stadt für alle aus. »Recht auf Stadt« funktioniert aktuell als Inspiration und gemeinsames Dach für zahlreiche Initiativen, die sich nicht damit abfinden wollen, dass in ihren Städten die Aussicht auf bzw. die Realisierung von Profit maßgeblich bis ausschließlich die Stadtentwicklung bestimmt. Aktivitäten gegen Kahlschlagsanierungen, Wohnungspolitik, Stadtautobahnen und der Kampf um selbstverwaltete Räume prägten ab den 1960 / 70er Jahren Initiativen, die sich für mehr Gestaltungsfreiheit und Mitspracherecht in der Stadtplanung und ihrem persönlichen urbanen Lebensraum einsetzten. Die breite Palette neuer sozialer Bewegungen (Feminismus, Ökologie, Frieden, Schwule, ..), die wir heute zumeist als NGOs oder Parteien kennen, haben ihre Ursprünge ebenfalls in dieser gesellschaftspolitischen Umbruchsituation.

Auf den für die noch im funktionalistischen Nachkriegs-Städtebau verwurzelten Stadtverwaltungen ungewohnten Widerspruch reagierten diese zuerst mit Unverständnis ob der Undankbarkeit ihrer BürgerInnen, nach einer ausgedehnten Schrecksekunde folgten in Städten wie Wien oder Berlin neue Konzepte wie die »sanfte« oder »behutsame« Stadterneuerung. Institutionen wie die Wiener Gebietsbetreuungen wurden etabliert, die sowohl als Anlaufstellen für BürgerInnen dienen sollten, als auch die Aufgabe hatten sozial-räumliche Problemlagen zu identifizieren.

Die Einführung von Bürgerbeteiligungsverfahren und ähnlichen formalisierten partizipativen Modellen kann einerseits als Erfolg des Widerstandes gewertet werden, in dem Sinne, dass oppositionelle, außerparlamentarische Stimmen zumindest angehört werden. Andererseits stand dahinter natürlich die Strategie, dem Protest den Wind aus den Segeln zu nehmen und ihn zu kanalisieren. Außerdem stellte sich bald heraus, dass es nur bestimmten Segmenten der Bevölkerung möglich war, sich und ihre Wünsche und Vorstellungen in diesen Verfahren einzubringen und marginalisierte Gruppen davon erst gar nichts erfuhren. Die Modelle haben sich im Laufe der Zeit verbessert, Kritik und Unzufriedenheit blieben jedoch ebenso wie die hierarchische Struktur und die sehr unterschiedlich verteilten Möglichkeiten der Teilhabe erhalten. Wie sich immer wieder zeigt, gelingt selbst die einfache Vermittlung von Informationen – etwa was das Mietrecht anbelangt – oft nicht und erreicht genau jene nicht, die sie am dringendsten nötig haben.

In einem Beitrag über den Status Quo der Wiener Gebietsbetreuungen im Magazinteil dieser Ausgabe zeigen Katharina Kirsch-Soriano da Silva und Christoph Stoick auf, dass für das Quartiersmanagement leider Aspekte wie Aufwertung und die Stärkung des Standortfaktors immer mehr Bedeutung gewinnen, eine Analyse aktueller Entwicklungen »wie die räumliche Integration von Alt- und Neubaugebieten sowie die sich verändernde Bedeutung des öffentlichen Raums« jedoch zu kurz kommen.

»Die Wünsche werden die Wohnung verlassen und auf die Strasse gehen.«

Eine Initiative, die sich nicht auf kontrollierte Beteiligungsformen und paternalistische Konzepte der Partizipation einlassen wollte, entwickelte Mitte der 1990er Jahre in Hamburg St. Pauli/Altona mit Bezug auf die Theorien von Gilles Deleuze und Félix Guattari das Konzept einer kollektiven Wunschproduktion bzw. eines parallelen Planungsprozesses. Ziel des Projekts, das schließlich unter dem Namen Park Fiction bekannt wurde und hier aufgrund seines nachhaltigen Einflusses etwas ausführlicher dargestellt werden soll, war es zu verhindern, dass das letzte Grundstück mit freiem Blick auf Elbe und Hafen verkauft und mit Apartmentblöcken zugebaut würde. Christoph Schäfer, einer der InitiatorInnen von Park Fiction, hat in einem Interview vor etlichen Jahren einmal gesagt: »Unsere Idee ist, dass StadtkonsumentInnen zu StadtproduzentInnen werden, und da sind Mittel und Werkzeuge zu entwickeln, wie man das umsetzen kann.« (Vrenegor 2001)

»Ohne zu diesem Zeitpunkt staatlicherseits legitimiert worden zu sein, fingen wir mit der Wunschproduktion direkt an: wir organisierten diesen Prozess als Spiel, entwickelten Fragebögen, die die Frage nach Parkentwürfen verbanden mit der Frage nach Situationen, Ferienorten, Städten, nach den Orten des Glücks, ob man dort allein war oder mit jemandem, und mit wem und wie viele sonst noch da waren; nach Urlaubsfotos, Beschreibungen und Skizzen. (...) Diese Praxis wurde getragen von einem Nachbarschaftsnetzwerk, das sich in der Zeit der Hausbesetzungen kennengelernt und radikalisiert hatte. Neben einzelnen Nachbarn gab es streitlustige Pastoren, eine visionäre Schulleiterin, eine Grafikerin, Cafebesitzer, KünstlerInnen und vor allem die Musikszene um den Golden Pudel Klub. (...) Als es nach einem Jahr endlich gelang, einen hochrangigen Politiker auf unser Gelände zu ziehen, war Park Fiction als Vorstellung und Wunschpark bereits überall, und als soziales Geflecht ganz real, hip, und im deutschsprachigen Kunstbereich bekannt.« (Schäfer 2007)

Bis aus dem Konzept dann tatsächlich der Park wurde, dauerte es schlussendlich bis 2004. 1 Park Fiction ist nicht nur ein intensiv genutzter und beliebter Park geworden, sondern diente und dient ähnlichen Projekten und Initiativen als Inspiration und Vorbild.

Wie weiter oben schon angesprochen, waren die Theorien von Deleuze und Guattari zu Wunsch und Wunschproduktion für die InitiatorInnen von Park Fiction ein wichtiger Impetus. Deleuze und Guattari entwickelten ihre Theorien zur Wunschproduktion in Auseinandersetzung mit den Schriften von Sigmund Freud und Jacques Lacan. In Anti-Ödipus: Kapitalismus und Schizophrenie 1 (1977, S. 150) schreiben sie: »Wird der Wunsch verdrängt, so weil jede Wunschposition, wie winzig sie auch immer sei, etwas an sich hat, das die herrschende Ordnung einer Gesellschaft in Frage stellt: nicht, dass der Wunsch nichtgesellschaftlich sei, im Gegenteil. Aber er ist umstürzlerisch; keine Wunschmaschine, die nicht ganze gesellschaftliche Sektoren in die Luft jagte. Was auch immer gewisse Revolutionäre denken mögen, der Wunsch ist in seinem Innersten revolutionär – der Wunsch, nicht das Fest! – und keine einzige Gesellschaft kann auch nur eine einzige wahre Wunschposition ertragen, ohne dass ihre hierarchischen, ihre Ausbeutungs- und Unterwerfungsstrukturen gefährdet wären.«

Park Fiction gewann besonders in der Kunstwelt Aufmerksamkeit, was nicht zuletzt mit der Präsentation auf der Documenta 11 (2002) zusammenhängen dürfte. Kein Wunder, dass zahlreiche Projekte in den folgenden Jahren ähnliche Ansätze versuchten. Die Auseinandersetzung mit stadtpolitischen Themen und dem öffentlichen Raum hat in der Kunstszene stark an Bedeutung gewonnen, wobei es natürlich ein breites Spektrum an Zugängen und Methoden gibt. In Österreich ist Wochenklausur als Kunstinitiative zu erwähnen, die sehr früh (ab 1993) in diesem Feld tätig war. Sehr wichtig waren in diesem Zusammenhang auch die so genannten Innenstadtaktionen, die gegen die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums und ähnliche Phänomene, die sich Mitte der 1990er-Jahre verstärkt im urbanen Raum zeigten, protestierten und an denen sich viele Künstler und Künstlerinnen beteiligt haben. Auch die dérive-RedakteurInnen Barbara Holub und Paul Rajakovics haben als transparadiso mehrere Projekte verwirklicht, in denen Wünsche in der Auseinandersetzung mit dem eigenen urbanen Lebensumfeld eine wichtige Rolle spielten (siehe dazu z. B. den Text »Freistellen« – ein Plädoyer in dérive 14).

Die breite Auseinandersetzung der Kunstszene mit urbanen Themen hat mittlerweile eine Entwicklung erfahren, die dazu geführt hat, dass künstlerische ebenso wie architektonische Arbeiten gerne für Maßnahmen des Stadtmarketings eingesetzt werden – für Kunst im öffentlichen Raum gibt es in vielen Städten gut gefüllte Fördertöpfe. Bei manchen Künstlern und Künstlerinnen ist es mittlerweile zu einer Spezialisierung bei der Auseinandersetzung mit städtischen Problemlagen gekommen, die diese die Forderung erheben lässt, dass ihre Expertise offiziell als solche anerkannt und bezahlt wird, was derzeit nicht unbedingt üblich ist. Mit der Position einer Person, die aus unmittelbarer, persönlicher Betroffenheit handelt – wie das bei Park Fiction der Fall war – hat das allerdings nichts mehr zu tun. Vermutlich ist es aber auch nur in so einer Situation möglich, für ein Projekt über eine so lange Zeit aktiv zu sein.

Eine sehr engagierte Gruppe, die derzeit mit einer Wunschproduktion arbeitet, versucht gemeinsam mit anderen Initiativen auf die Nutzung der riesigen, leerstehenden alten Rindermarkthalle in Hamburg St. Pauli Einfluss zu nehmen. Die Aktivitäten laufen seit ca. zwei Jahren und steuern auf eine entscheidende Phase zu, weil der Bezirk und der offiziell vorgesehene (Zwischen-)nutzer, die Lebensmittelkette Edeka, die künftige Nutzung der Rindermarkthalle vorstellen werden (bzw. mittlerweile – nach Redaktionsschluss – vorgestellt haben).[2]

Aktueller Stand

Das Interesse an der Auseinandersetzung mit städtischen Räumen hat in den letzten Jahren auf verschiedenen Ebenen und aus unterschiedlichsten Perspektiven einen deutlichen Aufschwung erfahren und neue Bündnisse, Konzepte und Widerstandsformen entstehen lassen. Auf universitärer Ebene gibt es neue Masterstudien und Lehrgänge, dazu kommen zahlreiche Ausstellungen, Publikationen, Kongresse etc.: erwähnt seien hier beispielhaft die Ausstellungen (alle 2012) Hands-On Urbanism im Architekturzentrum Wien, Oh my Complex im Württembergischen Kunstverein oder Besetzt im Wien Museum, Making City als Thema der Rotterdam Biennale, Active Urbanism als Motto des INURA-Kongresses und natürlich Stadt selber machen, das dérive-Festival ur3anize! Dazu kommen reihenweise Blogs, einer der jüngsten Zugänge ist UrbaniZm aus Wien, neue Zeitschriften (sub/urban, Stadtaspekte, urban spacemag) und natürlich zahlreiche Initiativen und Bündnisse wie Platz da!? in Wien oder Recht auf Stadt bzw. Right to the City in zahlreichen europäischen und amerikanischen Städten.

Es ist ermutigend zu sehen, dass sich in vielen Städten immer mehr Menschen nicht mehr damit abfinden wollen, in Sachen Stadtplanung, -entwicklung und -politik regelmäßig vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. All die erfreulichen Entwicklungen sollen die Frage, wovon eigentlich genau die Rede ist, wenn man von »Stadt selber machen« spricht, nicht unbeantwortet lassen. Die auf den ersten Blick überraschenden und eigenartigen ideologischen Verbindungslinien, die sich auftun, sieht man sich den Themenkomplex genauer an, sind nämlich nicht unerheblich.

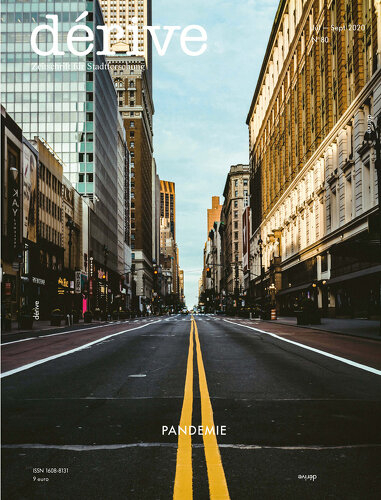

Krise

Es ist keine große Erkenntnis, dass staatliches Versagen bzw. der Rückzug des Staates von seinen (sozialen) Aufgaben und ökonomische Krisen den Zulauf zu oppositionellen Bewegungen und Gruppen verstärken und die Zahl neuer Initiativen erhöhen. Doch diese Umstände alleine reichen noch nicht aus, um eine Stärke zu gewinnen, die die etablierten Strukturen ins Wanken bringt. Dazu gehört mehr und zwar der Glaube an die eigene Stärke und der Glaube, dass der Erfolg möglich ist. Hannah Arendt schreibt in ihrem wunderbar schlauen Buch Macht und Gewalt: »Überhaupt ist Empörung keineswegs eine automatische Reaktion auf Not und Leiden; niemand reagiert mit Wut auf eine Krankheit, der die Medizin machtlos gegenübersteht, oder auf ein Erdbeben oder auf an sich unerträgliche gesellschaftliche Zustände, solange sie unabänderlich scheinen. Nur wenn der begründete Verdacht besteht, daß Bedingungen geändert werden könnten und dennoch nichts geschieht, stellt sich Wut ein.« (Arendt 1993, S. 64) »Stadt selber machen« kann eine Forderung bzw. eine Selbstermächtigung ebenso wie eine Notwendigkeit sein. Eine Forderung in einer Stadt, die bis zum letzten Ziegel reguliert ist und ihren Bewohnern und Bewohnerinnen keinerlei Möglichkeit lässt, ihren Lebensraum selber oder zumindest mitzugestalten, und eine Notwendigkeit in einer Stadt, die nicht die geringste Infrastruktur und schon gar keinen sozialen Wohnbau zur Verfügung stellt. Was bedeutet es, wenn die Forderung nach »Stadt selber machen« just zu jenem Zeitpunkt an Beliebtheit gewinnt, an dem der Staat sich von seinen sozialen Aufgaben immer stärker zurückzieht, sie auslagert oder vernachlässigt und zivilgesellschaftliches Engagement einfordert (siehe dazu das dérive Schwerpunktheft zu Gouvernementalität, dérive 31). Trägt man unabsichtlich dazu bei ein System (Neoliberalismus) zu unterstützen, dass man eigentlich abzulehnen glaubt?

Die Berliner Politikwissenschaftlerin Margot Mayer hat sich mit der ideologischen Nähe von »progressive movements« und (Neo-)Liberalismus eingehend beschäftigt und sieht »several affinities between neoliberal ideas and the claims of 1960s movements besides the emphasis on freedom and spontaneity«, nämlich z. B. »strong overlaps in the appreciation for autonomy, self-determination and self-management« sowie »an explicit anti-statism«. Beide sähen in einer zu starken staatlichen Intervention eine Einschränkung von persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, Eigenverantwortung und -initiative. Der Unterschied sei, dass Neoliberale anstatt staatlicher (Über-)Regulierung den Markt, die progressive movements jedoch alternative Netzwerke bevorzugen. Als Folge dieser Ablehnung sieht Mayer die Gefahr von »self-exploitation and precarious work conditions«. Zusammenfassend meint sie: »This liberal current within the alternative milieu, which presents its creative while precarious existence as rebellious and innovative, dovetails nicely with the neoliberal activation of all human creativity into pervasive competition and contributes, if inadvertently, to the deterioration of labour conditions and social security more broadly.« Bleibt die Frage, ob das zwangsläufig so ist oder ob es doch ein Möglichkeit gibt best of both worlds zu haben oder überspitzt gesagt, ob man die Garantie nicht zu verhungern doch mit der Gefahr erkaufen muss, vor Langeweile zu sterben wie der Situationist Raoul Vaneigem einst befürchtete.

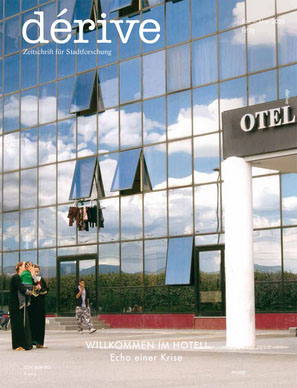

Eine Bestätigung für Mayers These liefert Simone Beate Borgstede in einem Text über die in den 1980er Jahren besetzten Häuser der Hamburger Hafenstraße. Borgstede, selbst ursprünglich Besetzerin und jetzt legale Bewohnerin, schreibt: »Andere Aspekte des ›Hafenstraßen-Diskurses‹ wie der des ›Empowerments‹ durch die gegenseitige Hilfe, der auf mehr Autonomie von Sozialhilfe im Sinne von mehr Würde und Kreativität abzielte, trafen sich allerdings mit der liberalen und konservativen Forderung nach ›weniger Staat‹« (Borgstede 2010, S. 857) Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die große Begeisterung, die vor ein paar Jahren vor allem in ArchitektInnenkreisen informellen Siedlungen entgegengebracht wurde. Das Staunen über die innovativen Lösungen sowie die kreative Wiederverwertung von Reststoffen und Müll ließen die kargen Lebensbedingungen und die Vorzüge einer Toilette mit Wasserspülung oft in Vergessenheit geraten. Eine dringend notwendige Kritik dieser Tendenzen hat Alexander Jachnow in einem Aufsatz für den in diesem Zusammenhang wichtigen Band »Learning From *« (Metrozones) verfasst. Der Titel des Artikels: »Die Attraktivität des informellen, der große Einfluss der Zivilgesellschaft und andere Fehleinschätzungen«. Er weist z.B. auf die mafiösen Strukturen und den starken Einfluss politischer Parteien auf informelle Siedlungen hin (er bezieht sich hier auf Mexiko City), der dem Blick von außen meist entgeht. Stadt selber machen hat hier oft auch zur Folge, dass billige, gefährliche Grundstücke extrem dicht bebaut werden, wohingegen zur Bebauung ausgewiesene (teure) Baugründe nur locker bebaut würden.

Seine Kritik setzt bei den niedrigen Löhnen der Menschen und »dem Preis des Bodens, der eine scheinbare absolute Größe darstellt« (S. 82) an. »Resümierend ist schließlich festzustellen, dass die Kreativität und die Möglichkeiten der Selbstentfaltung, die den Bewohnern gern nachgesagt wird, stark eingeschränkt bleiben.« (a. a. O.)

Wessen Recht auf Stadt

Bei aller Begeisterung über urbane Initiativen wird auch häufig übersehen, dass es nicht nur diejenigen gibt, die gerne mit dem Rad durch die Stadt fahren, sich für einen wirklich für alle zugänglichen öffentlichen Raum und eine offene Stadt sowie für ein lebendiges, vielfältiges kulturelles Leben einsetzen und dafür sind, dass Leerstand genutzt werden kann. Da sind auch diejenigen, die sich hinter ihren Thujenhecken verschanzen und dagegen sind, dass vor ihrem Haus ein Gehsteig errichtet wird, weil der könnte ja auch genutzt werden und die etwa im zehnten Bezirk in Wien regelmäßig sämtliche Radabstellanlagen zerstören, weil die Straßen auf immer und ewig dem Auto gehören sollen. Stadt selber machen zu fordern und dafür einzutreten ist schön und gut, gleichzeitig sollte man sich aber auch überlegen, ob man bereit ist die dafür notwendigen Debatten auszutragen und den langen Atem mitzubringen, der dafür Voraussetzung ist. Ebenso wie es notwendig ist, die Fallstricke rechtzeitig zu erkennen und den Staat nicht aus seinen sozialen Verpflichtungen zu entlassen sowie politische Forderungen zu stellen.

Der Schwerpunkt

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe setzt nach dieser Einleitung mit einem Artikel von Nicole Vrenegorfort, der eine Skizze jener Stadt zeichnet, auf die viele StadtaktivistInnen mit Anerkennung blicken: Hamburg. Vrenegor liefert keine chronologische Aufzählung der Ereignisse der letzten Jahre, sondern bewegt sich Entlang einer imaginären Linie – das ist auch der Titel ihres Artikels – mit einem Bus der Linie 3 durch Hamburg. Sie schreibt über eine Stadt im Ausverkauf und die Kampagnen und Kämpfe dagegen ebenso wie über die Bewohner und Bewohnerinnen derjenigen Stadtteile, für die sich die städtische Verwaltung kaum interessiert und die sie meist links liegen lässt.

Konkret heißt das, dass deren Lebensqualität viel weniger Aufmerksamkeit und Budget zuteil wird, als denjenigen Landmarks und Bevölkerungsschichten, die für eine Stadt im Städtewettbewerb offenbar notwendig sind. Wer sich genauer über die Ereignisse im Rahmen der Recht-auf-Stadt-Bewegung informieren will, findet im Internet zahlreiche Seiten (z.B. www.rechtaufstadt.net).

Die Stadt in der Revolte hieß 2010 das Schwerpunktthema einer Ausgabe von Das Argument, für die Ellen Bareis redaktionell mitverantwortlich war. Mittlerweile ist viel passiert: Stichworte Arabischer Frühling und Occupy. Wir haben Ellen Bareis gebeten unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen einen Blick auf die (Theorie-)Geschichte urbaner sozialer Bewegungen zu werfen. Eine Grundthese dabei ist, dass mit den neoliberalen Doktrinen der 1980er Jahre ein neuer Zyklus im Prozess der Urbanisierung begann, der sich insbesondere in den Ländern des Südens verheerend auswirkte, wo die Strukturanpassungsprogramme von IWF und Weltbank die Nationalstaaten zu Instrumenten der Privatisierungsdynamik werden ließen.

Der dritte Beitrag ist ein Interview mit Juan Haro, einem Vertreter des Movement for Justice in El Barrio. Das Movement ist 2004 aus dem Kampf um Wohnhäuser in East Harlem entstanden. Der Hausbesitzer wollte die Mieter und MieterInnen, vorrangig EinwanderInnen aus Mexiko, vertreiben, um mehr Profit aus seinen Häusern zu holen. Dieser erste Kampf der BewohnerInnen, den sie ebenso eindrucksvoll gewannen wie denjenigen gegen den darauffolgenden Eigentümer, ist ein beeindruckendes Beispiel für eine urbane soziale Bewegung. 2006 wurde die Initiative von der New Yorker Village Voice zum Best Power to the People Movement gewählt.

Im vierten Artikel zum Schwerpunkt Stadt selber machen macht sich Elke Krasny auf die erfolgreiche Suche nach Zusammenhängen zwischen der Produktion des Raums und der Produktion der Sprache. Konkret forscht Krasny nach den »Beziehungen, die zwischen dem Kolonialen und dem Kulturellen in der europäischen Ideengeschichte und dem Raum der realen ökonomischen und sozialen Verhältnisse« zu finden sind.

Zusätzlich zu dieser Ausgabe von dérive haben wir gemeinsam mit KuKuMA und dem Rechtsinfokollektiv eine Rechtefibel herausgebracht, die über Rechtsfragen in Zusammenhang mit der Nutzung des öffentlichen Raums informiert. Einen Einblick in diese Thematik gibt Angelika Adensamer auch im Magazinteil dieser Ausgabe. Abschließend bleibt zu hoffen, dass unser Beitrag zu Stadt selber machen hilft, Diskussionen anzuregen und zu fördern und die Idee weiterzutragen, damit es nicht bei einem Strohfeuer bleibt.

Anmerkung:

[01] Der Prozessverlauf ist im Internet ausführlich dokumentiert und kann auf der Website www.parkfiction. org nachgelesen werden. Des Weiteren gibt es den Film »Park Fiction — die Wünsche werden die Wohnung verlassen und auf die Strasse gehen« von Margit Czenki.

[02] Mehr dazu im Artikel von Nicole Vrenegor auf Seite 12.

Literaturverzeichnis:

Arendt, Hannah (1993) [1970]: Macht und Gewalt. München/Zürich: Pieper.

Becker, Joachim et al (Hg.)(2003): Learning From*. Reihe Metrozones, Band 2. Berlin: Neue Gesellschaft für Bildende Kunst.

Borgstede, Simone Beate (2010): Der Kampf um die Herzen und Köpfe der Menschen. St. Pauli Hafenstraße, 1981 bis 1987. In: Das Argument, Heft 289 (6/2010).

Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (1977): Anti-Ödipus: Kapitalismus und Schizophrenie 1. Suhrkamp. Frankfurt 1977, S. 150.

Kamleithner, Christa (2008): Gouvernementalität. Schwerpunkt in: dérive — Zeitschrift für Stadtforschung, Heft 31.

Mayer, Margit (2010): Neoliberal Urbanization and the Politics of Contestation. In: Sohn, Heidi, Robles-Duran, Miguel & Kaminer, Tahl (Hg.): Urban Asymmetries. Studies in Uneven Urban Development. Rotterdam: 010 Publishers.

Schäfer, Christoph (2007): Unter den Palmen — der Schnee. Verfügbar unter: http://www.saloon-la-realidad.com/texte/unterdenpalmenderschnee.html (Stand 23.8.2012).

Vrenegor, Nicole (2001): Die Wünsche verlassen die Wohnung. Interview mit Christoph Schäfer. In: analyse & kritik — Zeitung für linke Debatte und Praxis, Nr. 449, 12.4.2001, Verfügbar unter: http://wiki.rechtaufstadt.net/index.php/Interview:_Park_Fiction (Stand 23.8.2012).

dérive, Mi., 2012.12.05

verknüpfte Zeitschriftendérive 49 Stadt selber machen