Editorial

Die Schlussphase der Produktion der vorliegenden dérive-Ausgabe fällt mit dem Beginn der Corona-Virus-Ausgangsbeschränkung in Österreich zusammen. Wir haben daher unsere Redaktion kurzfristig auf Home-Office umgestellt. Auch den Vertrieb des Heftes wollen wir so gut wie möglich aufrechterhalten, hier kann es aber aufgrund der momentanen Einschränkungen zu Verzögerungen kommen. Ein guter Anlass darauf hinzuweisen, dass alle vergriffenen Ausgaben von dérive in unserem Webshop als PDF zum Download zur Verfügung stehen (https://shop.derive.at/collections/einzelpublikationen/pdf). Sofort nach Bezahlung landet der Downloadlink für das gewählte Heft in Ihrer Mailbox und hilft dabei, die Zeit mit Wissen aus der Welt der Stadtforschung zu füllen. Erhältlich sind u. a. die Schwerpunkthefte Bidonvilles & Bretteldörfer – Ein Jahrhundert informeller Stadtentwicklung in Europa, Perspektiven eines kooperativen Urbanismus, Smart Cities, Stadt selber machen oder Vom Superblock zur Überstadt – Das Modell Wiener Wohnbau.

Die Auswirkungen von Covid-19 auf das Alltagsleben sind jetzt schon unglaublich, und doch scheint das erst der Anfang zu sein. Alle öffentlichen Veranstaltungen sind abgesagt, Geschäfte und Restaurants sind geschlossen, der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur mehr in Ausnahmefällen gestattet. Zigtausende Menschen verlieren gerade ihre Arbeitsplätze, viele Kleinunternehmen fürchten den Konkurs, die Kultur- und Kunstszene steht vor dem Abgrund.

Die Coronakrise macht sichtbar, was kritischen BeobachterInnen seit langem klar war: Die Austeritätspolitik der letzten Jahre hat dazu geführt, unsere Gesellschaften zu schwächen und nicht – wie immer behauptet wird – » fit zu machen«. Resiliente Strukturen, um so eine Krise zu meistern, sind nur mehr in Ansätzen vorhanden. Mit dem Abbau des Sozialstaats wurden in den letzten beiden Jahrzehnten mit großem ideologischen und finanziellen Aufwand unzählige Menschen in die Selbständigkeit gedrängt, von denen viele jetzt vor dem Nichts stehen, ohne Aufträge und ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das Gesundheitssystem wurde in vielen Ländern kaputtgespart, sodass jetzt Kapazitäten zur Versorgung der vielen Kranken fehlen. In Ländern wie den USA sind Millionen Menschen gar nicht versichert und können sich nicht einmal die Corona-Tests leisten.

In Österreich stellt man verwundert fest, dass Schutzbekleidung und Schutzmasken für den Krankenhausbereich nur in sehr geringem Ausmaß im Land produziert werden. Schon eine kurzfristige Grenzsperre gefährdet die Versorgung. Das gleiche gilt für Medikamente. Produktionsbetriebe schließen, weil die globalen Lieferketten für Bestandteile zusammenbrechen. Baustellen in Wien werden dicht gemacht, weil viele der (schlecht bezahlten) BauarbeiterInnen in Ungarn, Polen oder der Slowakei leben. Landwirtschaftliche Betriebe fürchten aus demselben Grund Ernteausfälle. Wer soll all das Gemüse zum üblichen Hungerlohn ernten? Gleichzeitig nehmen österreichische Tourismusgebiete die Ansteckung von tausenden von UrlauberInnen in Kauf, um ihre Profite nicht zu gefährden.

Wie in jeder Krise zeigt sich auch in der Corona-Krise, dass es ohne Solidarität und Kooperation nicht geht. Alle RegierungspolitikerInnen reden vom notwendigen Schulterschluss aller Kräfte und vom Team Österreich. Selbst konservativen PolitikerInnen ist sonnenklar, dass der Markt in solchen Situationen nichts dazu beitragen kann, die Krise zu bewältigen. Jetzt braucht es staatliche Unterstützungen und gegenseitige Hilfe, damit das System nicht kollabiert. FernsehreporterInnen, die Regierungschefs fragen, ob durch all die angekündigten Maßnahmen das angestrebte und zum heiligen Gral der Austeritätspolitik erhobene »Nulldefizit« nicht in Gefahr sei, ernten Kopfschütteln. Und es zeigt sich, wie wichtig viele der am schlechtesten bezahlten Jobs in der Krise sind: Reinigungskräfte in Krankenhäusern, Personal in Supermärkten, TransportdienstleisterInnen oder Pflegekräfte halten mit ihrem Einsatz die Gesellschaft am Laufen.

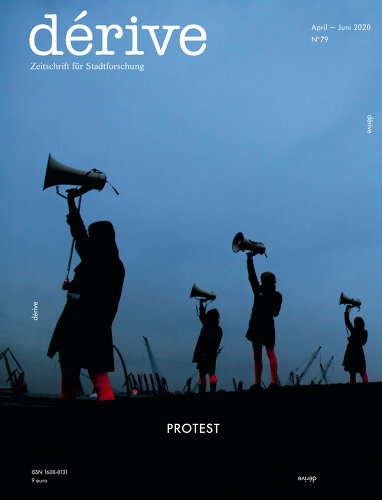

Das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe ist Protest. Die Geschichte zeigt, dass Krisen immer wieder zur langfristigen Einschränkung von Rechten und Freiheiten genutzt werden. Wir sollten also, um noch einmal auf die aktuelle Situation Bezug zu nehmen, dafür sorgen, dass Ausgangssperren, Versammlungsverbote und Überwachungsmaßnahmen ebenso schnell wieder zurückgenommen werden, wie sie eingeführt wurden, wenn sich die Situation wieder beruhigt. Ein roter Faden der vorliegenden Ausgabe ist das Verhältnis von Partizipation und Konsens zu Protest und Konflikt. Partizipations-Strategien, die vor allem Kritik und Protest abschwächen wollen, erweisen sich zunehmend als Einbahnstraße. Bestehende Machtungleichheiten im Diskurs und der Unwille Kontrolle abzugeben, verunmöglichen eine Koproduktion von Stadt und eine Aushandlung von Differenzen auf Augenhöhe. Mehr dazu im Einleitungsartikel ab Seite 4 von Alexander Hamedinger vom Institut für Raumplanung, Forschungsbereich Soziologie der TU Wien, der gemeinsam mit Lukas Franta und Cornelia Dlabaja diesen Schwerpunkt redaktionell betreut hat.

Einen Beitrag zur Wiener Stadtgeschichte hat Friedrich Hauer für den Magazinteil verfasst: Die Donauregulierung von 1870–1875 und die damit im Zusammenhang stehende Stadtentwicklung als ausgedehntestes, landschaftsveränderndes Bauvorhaben der Stadt. Die Ränder der Stadt Graz, ihre Vernachlässigung und ihre Potenziale stehen im Mittelpunkt des Projekts NORMAL x 4 – Direkter Urbanismus für neue Stadtplanungsprozesse von Barbara Holub und Paul Rajakovics (transparadiso) gemeinsam mit Michael Petrowitsch, das wir ebenfalls im Magazinteil vorstellen. Das Kunstinsert stammt diesmal von Christoph Schäfer (Hamburg), der als Künstler und Stadtaktivist und Teil von u. a. Park Fiction oder der PlanBude idealtypisch zeigt, wie Aneignung und Teilhabe im Stadtteil quer durch die Gesellschaft gemeinsam organisiert werden können.