Editorial

Vor einigen Tagen hat die ukrainische Architektin und Architekturhistorikerin Ievgeniia Gubkina auf Einladung von Claiming*Spaces und der IG Architektur in Wien einen Vortrag über ihre Heimatstadt Charkiw gehalten (»Ukrainian heritage of leftist urbanism under Russian threat«). Wie viele andere musste sie aus der Stadt fliehen. Im persönlichen Gespräch nach dem Vortrag hat sie betont, wie wichtig es für sie und viele ihrer Kolleg:innen ist, weiter als Wissenschaftler:innen tätig sein zu können: zu forschen, zu unterrichten, zu publizieren, Vorträge zu halten … Es liegt also auch an uns, diesen verbrecherischen Krieg nicht nur zu verurteilen, sondern dort, wo es uns möglich ist, zu helfen, zu unterstützen, solidarisch zu sein. Wenn alles klappt, werden wir in der nächsten Ausgabe das überarbeitete Manuskript des überaus informativen und aufschlussreichen Vortrags von Ievgeniia Gubkina veröffentlichen.

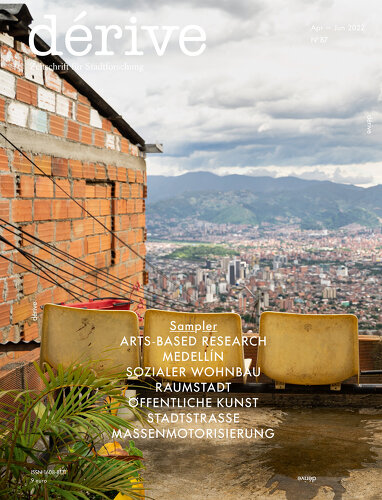

Das vorliegende Heft ist eine Sampler-Ausgabe, es gibt also keinen Schwerpunkt, sondern einen Strauß ganz unterschiedlicher Beiträge, die von der informellen Stadtentwicklung in Medellín bis zum Antiurbanismus im Austrofaschismus reichen. Die meisten davon haben ihren Ursprung in aktuellen Aktionen, Forschungsprojekten, Kongressen und auch Ausstellungen.

Das Heft beginnt mit einem Interview zu Klima-Aktivismus und Initiativen für eine Mobilitätswende mit Lucia Steinwender von den Initiativen System Change not Climate Change und LobauBleibt sowie der Verkehrswissenschaftlerin Barbara Laa, die bei Platz für Wien aktiv ist. Anlass für das Interview waren die monatelangen Baustellenbesetzungen bei der sogenannten ›Stadtstraße‹ in Wien Aspern, die für uns aus mehreren Gründen interessant sind. Einerseits natürlich wegen der Themen Mobilitätswende und Klimakrise, andererseits aber auch wegen Fragen rund um Strategien des Wandels und des Umgangs mit Protest seitens der Stadt Wien. Das Gespräch verbindet die Themen unseres letzten urbanize!-Festivals (Strategien des Wandels) und des kommenden (Around the Corner! Polyzentrale Stadtstrukturen für die öko-soziale Transformation) und setzt eine Auseinandersetzung fort, die wir letztes Jahr mit der Schwerpunktausgabe Mobilität und Stadtplanung aufgegriffen haben. Das urbanize!-Festival findet dieses Jahr vom 05. bis 09. Oktober in Wien statt. Das erwähnte Schwerpunktheft ist zwar bereits vergriffen, aber weiterhin als PDF erhältlich.

Im zweiten Beitrag geht es um eine »urbanistische Provokation«, wie Autor Andre Krammer es beschreibt. Verantwortlich für diese Provokation ist das von Friedrich Kiesler in den 1920er Jahren entwickelte Konzept der Raumstadt, das in einer Zeit, als Le Corbusiers Plan Voisin die Welt erblickte, als eine Anomalie gelten musste. Ein »Denkanstoß, der erst in der Nachkriegszeit Widerhall finden sollte« und über den noch bis 27. Mai 2022 eine äußerst sehenswerte Ausstellung (Raumstadt / City in Space) in den Räumen der Friedrich Kiesler Stiftung in Wien gezeigt wird.

Eine weitere Ausstellung war Ausgangspunkt für einen Beitrag in diesem Sampler: Visiting: Inken Baller & Hinrich Baller. Berlin 1966–89 im Deutschen Architektur-Zentrum Berlin (DAZ). Jochen Becker schreibt über die beiden mittlerweile über 80-jährigen Architekt:innen, die während ihrer gemeinsamen aktiven Phase die Geister schieden, dass die Ausstellung »ein neues Entdecken« ihres Schaffens ermöglicht und so manche – inklusive der Autor selbst – ihre frühere Geringschätzung revidieren müssen.

Den Beteiligten des transdisziplinären Kunst- und Kulturprojekts CONTRAMIRADAS verdanken wir einen Artikel über informelle Stadtproduktion in der Peripherie Medellíns. Das Projekt »beleuchtet die sozioökonomischen Auswirkungen der Stadtentwicklung Medellíns auf marginalisierte Bevölkerungsgruppen dreier beispielhaft ausgewählter Stadtviertel mit niedrigem sozioökonomischem Status«. Um die Entwicklungen besser zu verstehen, werfen die Autor:innen auch einen Blick zurück in die Geschichte der Siedlungsprozesse in Medellíns Peripherie.

Wie es sozial- und geisteswissenschaftlicher Forschung gelingen kann, »Einschränkungen des traditionellen Spektrums der wissenschaftlichen Erkenntnisproduktion zu überwinden«, ist Thema des Beitrags Arts-Based Research in der Stadtforschung, der Ergebnisse des gleichnamigen, von der Sektion Stadtforschung der Österreichischen Gesellschaft für Soziologe veranstalteten Kongresses, präsentiert.

Matthias Marschik gewährt uns erneut einen Blick in seine Forschungen zur Wiener Stadtgeschichte. Auch diesmal, wie schon bei seinem Beitrag über das Moped in dérive 82, geht es um Massenmotorisierung. »Weil Wien in den 1930er Jahren der individuellen Motorisierung anderer Metropolen hinterherhinkte«, wurde mittels motorsportlicher Events versucht, Begeisterung für die Motorisierung anzufachen. Eine wichtige Rolle spielten dabei Rennsportveranstaltungen auf der Wiener Höhenstraße, die sowohl von den austrofaschistischen als auch von den nationalsozialistischen Machthabern in Szene gesetzt wurden.

Ursula Maria Probst bringt für diese Ausgabe eine neue Folge ihre Interviewserie zu Kunst im öffentlichen Raum. Mit ihrer Gesprächspartnerin Elisabeth Fiedler, Leiterin des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark, spricht sie über den öffentlichen Raum als Verhandlungsraum. Das Kunstinsert stammt diesmal von Manaf Halbouni, der in seiner Arbeit rund um den fiktiven General Yusef Hadid eine retrofiktionale Historie konzipiert hat, die die tatsächlichen geopolitischen Machtverhältnisse auf den Kopf stellt.

Am 04. März dieses Jahres ist der ebenso kluge wie liebenswürdige und engagierte US-amerikanische Stadtforscher Peter Marcuse im Alter von 93 Jahren verstorben. Anlässlich eines Wienbesuchs führten wir 2014 für Radio dérive ein Interview mit ihm. Im Gedenken an ihn haben wir es vor Kurzem auf Radio Orange neuerlich ausgestrahlt. Die Sendung kann auf unserer Website (derive.at/radio) nachgehört werden.

Stand with Ukraine!

Christoph Laimer