Editorial

Was für Zeiten! 2022 wurde die Miete für das dérive-Redaktionsbüro um 60 (!) Prozent erhöht, dazu gehen die Strom- und Gaskosten durch die Decke, ebenso wie die Druckkosten (Papier! Energie! Inflation!) und so ziemlich alle anderen Kosten auch. In Summe macht das mehrere tausend Euros aus. Um dieses Loch in der Kassa zu stopfen, müssen daher auch wir den Preis für Einzelhefte und Abonnements erhöhen: Da wir weiterhin unserer (Stadt-)Diskurs-für-Alle-Policy treu bleiben wollen, gibt es dérive ab sofort für immer noch wohlfeile 11 Euro bzw. vier Hefte im Jahres-Abo für weiterhin günstige 35 Euro (ermäßigt für 30 Euro). 2023 werden wir unser Angebot an digitalen PDF-Ausgaben weiter ausbauen, weil auch die Versandkosten – speziell ins Ausland – kontinuierlich steigen. Neben den bereits jetzt als PDF erhältlichen vergriffenen Heften wird es also bald mehr von dérive in digitaler Form geben. Stay tuned! Weil wir Papier lieben und ein Heft in der Hand immer noch ein wunderbares Lesevergnügen verspricht, wird es dérive selbstverständlich auch weiterhin gedruckt geben. Also am besten Abo – in Papier oder digital – abschließen, kein Heft versäumen und dabei auch noch unabhängige, kritische Strukturen unterstützen! Alle Infos dazu findet ihr im dérive-Kiosk auf derive.at.

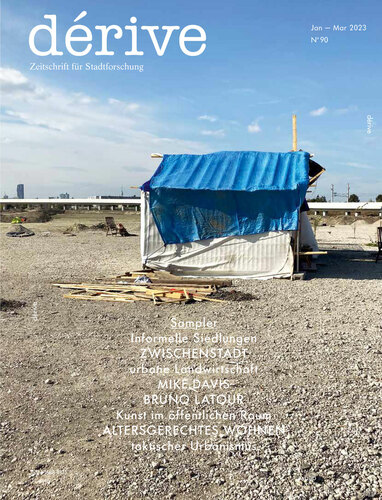

Die vorliegende Ausgabe von dérive ist ein Sampler, und obwohl es keinen speziellen Schwerpunkt gibt, gruppieren sich einige Beiträge trotzdem um bestimmte Themen – konkret um den Stadtrand bzw. die Zwischenstadt. Bei der Zwischenstadt ist es nicht ganz zufällig, denn Thomas Sieverts’ Buch ›Zwischenstadt: Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land‹ ist vor 25 Jahren erschienen. Ein guter Anlass, über den Begriff neu nachzudenken und ihn auf seine Qualitäten abzuklopfen. Den Beginn macht ein Beitrag von Andre Krammer und Friedrich Hauer, die sich den Zusammenhang von informellen – ›wilden‹ – Siedlungen in Wien und der Fragmentierung der Stadtrandzonen angesehen haben. Die ›wilden‹ Siedlungen sind in mehreren Schüben ab dem Ende des Ersten Weltkriegs entstanden und prägten die Wiener Peripherie über Jahrzehnte. Mit dem Wiener Stadtrand beschäftigt sich auch der Forschungsbereich Städtebau der TU Wien: Wien ist stark monozentrisch geprägt und die Auseinandersetzung mit dem Rand ist in der Stadtentwicklungsdebatte unterrepräsentiert, speziell dann, wenn es um ein Gesamtkonzept im Kontext von Natur- und Stadtlandschaft, Infrastruktur und Stadtquartieren, Landwirtschaft, Gewerbe und Wohnbau geht. Ein kritischer Beitrag über das ›Wiener dazwischen‹, der auch Handlungsfelder benennt, ist deswegen von hoher Bedeutung. ›Die Stadt ernähren‹ von Jan Eelco Jansma und Sigrid Wertheim-Heck fragt danach, »welches die optimale räumliche Ebene für eine ökologisch, kulturell und wirtschaftlich widerstandsfähige stadtnahe Lebensmittelversorgung wäre«. Die Autor:innen analysieren dafür den Planungsprozess in Oosterwold am östlichen Stadtrand von Almere in den Niederlanden, der die Verschränkung von Wohnbau mit urbaner Landwirtschaft zum Ziel hatte. Andreas Garkisch, Professor

für Entwerfen und StadtArchitektur an der Bauhaus-Universität Weimar, nimmt schließlich das 25-Jahre-Jubiläum von Sieverts Zwischenstadt als Anlass für einen Aufruf, der eine »neue Kultur der fortwährenden Entwicklung bei gleichzeitiger Sicherung des Bestandes« fordert und angesichts der fortschreitenden Umweltzerstörung für ein »Verständnis für die weitgreifenden räumlichen Transformationsprozesse des suburbanisierten Raums« eintritt. Den Abschluss der Auseinandersetzung macht die Publikation ›GrazRand‹, die Elke Rauth für diese Ausgabe rezensiert hat.

Mit zwei Interviews unter dem Titel ›Temporär, experimentell, schnell‹ knüpfen wir an den Schwerpunkt ›Polyzentral und ökosozial‹ der letzten Ausgabe an. Demetrio Scopelliti, Stadtplaner aus Mailand, sowie Jokin Santiago und Marta Sola von Leku Studio aus Barcelona – allesamt Gäste des urbanize! Festivals 2022 – sprechen darin über ihre Erfahrungen mit taktischem Urbanismus und planerischen Eingriffen, um Straßenräume »wieder vermehrt für Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und als Aufenthaltsräume zurückzugewinnen«.

Auf ›Eine vergessene Wohnutopie im Wiener Wohnbau‹ aus den 1950er und 60er Jahren, von der selbst die Wiener Stadtverwaltung nichts mehr weiß, macht uns Christina Schraml in ihrem Artikel über die sogenannten ›Alte-Leute-Siedlungen‹ aufmerksam. Diese wurden als »Lösung für die Probleme einer überalterten Gesellschaft« als Reihenhäuser auf dem Areal von Gemeindebauten errichtet und waren somit in deren soziales Gefüge eingebettet. Sie ermöglichten ein »selbstbestimmtes, barrierearmes Leben inmitten einer Gemeinschaft«.

Mit traurigen Anlässen beschäftigen sich zwei Nachrufe in dieser Ausgabe: Bruno Latour, dessen Akteur-Netzwerk-Theorie in den Texten von dérive-Autor:innen irgendwann Foucaults Panoptikum abgelöst hat, ist letzten Oktober verstorben. Manfred Russo erinnert an ein Werk Latours, das nie ins Deutsche übersetzt wurde: ›Paris ville invisible‹. Noch mehr als Bruno Latour hat das Werk des ebenfalls im Oktober 2022 verstorbenen Mike Davis diese Zeitschrift geprägt. Womöglich gäbe es dérive in dieser Form gar nicht, hätte Davis durch seine kritische Auseinandersetzung mit der urbanen Gesellschaft und dem Stadtraum in seinem legendären Werk ›City of Quartz‹ den Autor dieser Zeilen nicht so nachhaltig begeistert. Ähnlich erging es Michael Zinganel, der den Nachruf auf Mike Davis verfasst hat.

Für die Interviewserie über Kunst im öffentlichen Raum hat Ursula Maria Probst diesmal mit dem israelischen Kurator und Direktor des Instituts for Public Presence, Udi Edelman, ein Gespräch u. a. über den Umgang mit Denkmälern geführt. Ein Thema, das im Zuge vieler Proteste der letzten Jahre intensive Debatten ausgelöst hat. Das Kunstinsert ›Die Brücke‹ von Hannes Zebedin widmet sich den Dauerbrenner-Themen Flucht, Grenze, Widerstand und Antifaschismus.

dérive bleibt stabil, verspricht

Christoph Laimer