Leider ist nichts davon heutzutage selbstverständlich. Wir leben nun einmal in keiner Ära des Friedens; vielmehr folgt eine Katastrophe auf die andere. 1. Die Nahrungsketten sind untergraben. 2. Die Volksgesundheit ist gefährdet. 3. Die Energieressourcen nehmen ab. 4. Vielerorts mangelt es an Raum. 5. Wertvolle Lebenszeit zerrinnt uns zwischen den Fingern. 6. Der soziale Zusammenhalt schwindet. 7. Schließlich wird uns immer deutlicher klar, dass wir viel zu lange Gewinne privatisiert und Verluste der Gesellschaft aufgebürdet haben, was eine tiefe Krise des Wirtschaftssystems zufolge hatte. Heute ist es schon fast ein Klischee, über die Bedrohung der wichtigsten Überlebensstrukturen des Planeten zu sprechen. Es fehlt nicht mehr viel, und auch die Katastrophe wird zur langweiligen Platitüde, die uns selbstverständlich erscheint.

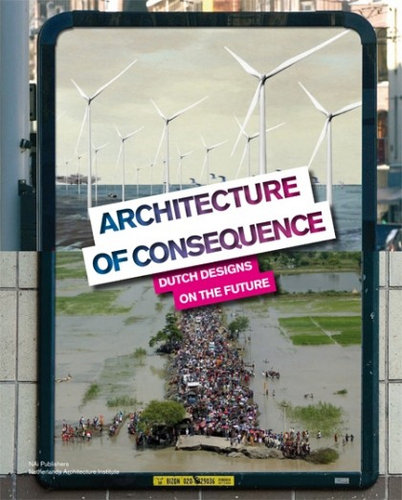

In dieser angespannten Zeit der ungezählten Notlagen stellen wir nun ein Buch über Architektur vor. Dies mag wie ein frivoler Zeitvertreib daherkommen, eine bloße Pause, in der uns die Pracht und beruhigende Wirkung eines schönen Gebäudes über eine immer bedrohlichere Epoche hinwegtrösten soll. Aber unser Beruf hat keine Zeit für Entspannung, da rückblickend klar ist, dass die Architektur sehr stark zur Ausbreitung weltweiter Krisen beigetragen hat. Soll die Architektur also ihren Mehrwert unter Beweis stellen und die Last ihrer Schuld abschütteln, bedarf sie besserer Argumente als der bloßen Fähigkeit, Unterschlupf vor den Elementen zu bieten.

Bei genauerer Betrachtung stellt sich diese Last als gewaltig heraus. Krisenbilder im Kopf sind stets auch Bilder von Architektur: verstopfte Straßen, überfüllte Flughäfen, automatisierte Warenumschlagplätze, Massenhaltungen von Kühen, Schweinen und Hühnern, Fleischfabriken, Fast-Food-Lokale, Einkaufszentren, Hypermärkte und Quarantänezonen, weltweite Werkstofftransporte, Zersiedelung, Schlafstädte in der Wüste von Arizona, Sperrgebiete und Sicherheitsmauern, verlassene Häuser in Geisterstädten wie Detroit oder Seseña Nuevo. All dies begann mit Entwürfen.

Doch das Argument funktioniert in beide Richtungen: Hätten diese Bilder der Krise nicht bis vor kurzem noch als Beispiele des unerhörten Erfolgs der Globalisierung gelten können? Denken wir etwa an einen international gefeierten Architekten, der ständig durch die Welt jettet und so viele einzigartige Gebäude wie möglich entwirft, die ihrerseits einen bewundernden Massentourismus auslösen helfen: Sind das denn nicht die einmaligen, fantastischen Architekturgebilde, die von weither kommen und die jeweilige Stadt bekannt machen sollen? War es nicht eben diese Praxis, die den unerhörten Ruhm mancher Architekten begründete? Wie kann dieses bejubelte Podest über Nacht zum Symbol kulturellen Bankrotts werden?

Der Grund dafür ist nur im gleichermaßen schnellen Begreifen der Krise zu finden. Architektur, Design und Bauwesen werden immer stärker als Teil des Problems betrachtet. Art und Weise der Selbstorganisation und Selbstpräsentation der Branche gelten heute zunehmend als Soziallast: Gebäude, die an Zugänglichkeit und Erreichbarkeit, einem Beitrag zur Gesellschaft und praktischer Benutzbarkeit ebenso desinteressiert sind wie an der Idee, den Konsum fossiler Brennstoffe zu senken bzw. sich über den Ursprung der Baustoffe, die Effizienz des Bauvorgangs oder zukünftige Erhaltung Gedanken zu machen. Manche wollen schon das Schreckgespenst eines völlig verantwortungslosen Berufsstands ausgemacht haben, der es darauf anlegt, ohne Rücksicht auf Verluste oder Marktbedingungen immer höhere Honorare einzufordern. Ein Berufsstand, der das Bemühen um Achtung vor seiner Kulturleistung auf bloßes Spektakel gründet, lebt gefährlich.

Doch die Lösung liegt nicht in der Abschaffung der Architektur. Der sündige Architekt kann nur durch den erlösenden Architekten gerettet werden – und zwar in der Person von Architekturschaffenden, die sich der Herausforderung stellen.

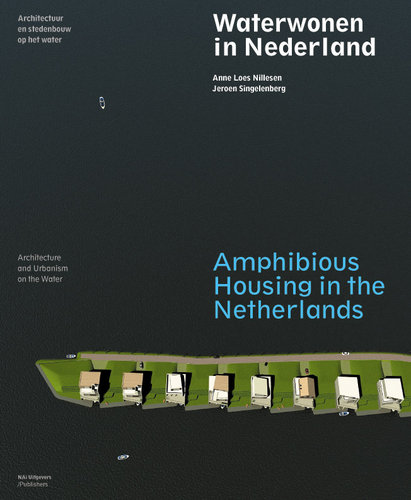

Deshalb befasst sich dieses Buch vor allem mit niederländischer Architektur. Die Niederlande sind in mancher Weise überdurchschnittlich hart von der gegenwärtigen Krise betroffen und müssen sich mehr als andere Länder um eine Lösung bemühen. Wenn das Land diese Herausforderung ignoriert, verliert es seine Existenzberechtigung. Ohne Innovation sind die Niederlande als unabhängiges Land dem Untergang geweiht. Die Fakten sprechen hier eine klare Sprache. Die hohe Bevölkerungsdichte hat die Niederlande gezwungen, eine führende Rolle in der Industrialisierung der Nahrungsproduktion einzunehmen. Der immer größere Anteil älterer Menschen stellt das Gesundheitswesen vor schwere Herausforderungen. Ohne ständige Energiezufuhr wird das Land überflutet. Es benötigt mehr Boden, um den demografischen Druck abzufedern und sich ändernde Familienstrukturen einzubeziehen. Es benötigt Zeit, um den Wert von Innovationen zu testen. Es benötigt sozialen Frieden, um die vielen Ziele auch umzusetzen. Und als Hort des Kapitalismus ist es an neuen Maßstäben für das Weltwirtschaftssystem beteiligt und hat vielleicht mehr als andere Staaten dabei zu gewinnen. Fällt den Niederlanden angesichts dieser Herausforderungen nichts Neues ein, wird das Neue seinerseits mit voller Macht über die Niederlande herfallen.

Es stellt sich hier die Frage, ob die niederländische Architektur einer solchen Aufgabe gewachsen ist. Die Antwort steht keineswegs fest. Schließlich ist der Druck des Einfach-Weiterwurstelns beträchtlich. Zum Beispiel wird in Fachkreisen noch immer viel Energie auf alte Grabenkämpfe wie dem zwischen Modernisten und Traditionalisten aufgewendet – eine auf der Überzeugung beruhende Kontroverse, dass es in der Architektur dem Wesen nach um Stil und äußere Form gehe und Architekturschaffende sich daher für die Schule entscheiden, der sie jeweils angehören wollen: jener der modernen Ära oder jener, die dem Kunden „das gibt, was er will“. Dieser angebliche Kampf um Leben und Tod zieht sich nunmehr schon fast ein Jahrhundert hin.

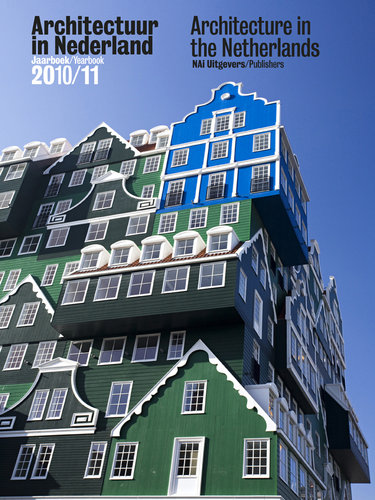

Eine neuere Ansicht ist, dass ein Gebäude nur dann als Architektur gelten kann, wenn es ein intelligentes Konzept, beruhend auf einer umfangreichen Analyse von Kontext, Programm und zeitgenössischer Architektur- und Philosophiedebatte, verkörpert. Wurde die niederländische Architektur nicht weltberühmt mit SuperDutch, dem Werk einer Generation, die sich durch eine noch nie dagewesene konzeptuelle Kraft auszeichnete? Dieser Ansatz machte eine Gruppe äußerst intelligenter EntwurfskünstlerInnen zweifellos berühmt, ist aber wohl kaum Grund genug, um fortan in architektonischer Hinsicht einfach so weiterzumachen.

Heute, da sich das Jahr 2009 dem Ende nähert, sind Zweifel angebracht, ob der Berufsstand in den Niederlanden widerstandsfähig genug ist, das Steuer herumzureißen und neue Chancen zu ergreifen. Nach einer jüngeren Studie des Königlichen Instituts Niederländischer Architekten (BNA) fiel ein Drittel der Architekturbüros in weniger als zehn Monaten der Krise zum Opfer, und der Reichsbaumeister kündigte ein Nothilfsprogramm an, um das Entstehen einer infolge der Konjunkturprobleme und drastischen Einschnitte im Bauwesen „verlorenen“ Generation zu verhindern.

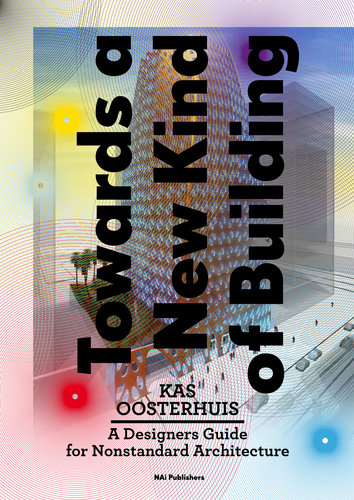

Die Architekturbeispiele in diesem Buch haben mit typisch niederländischer Architektur in diesem Sinne oder auch mit einem Hilfsprogramm kaum oder gar nichts zu tun. Sie sollen vielmehr ein radikaler Teil der Lösung sein. Diese Architektur bietet Lösungen für Fragen an, die sowohl viel größer als die Architektur per se als auch ohne Architektur unlösbar sind. Bei dieser Architektur geht es nicht um die angestrebte Form oder die mögliche Analyse, sondern vor allem um das, was nötig ist, um die Fähigkeit der Architektur, drängende Probleme zu lösen. Diese Architektur lässt sich nicht von der derzeitigen Marktsituation ablenken, in der sich die Frage stellt, ob es überhaupt Arbeit für Architekturschaffende geben wird. Vielmehr geht es um eine Vision der Zukunft und um die Konzentration, die man braucht, um dieses Bild scharf im Auge zu behalten. Damit geht es auch um die spekulative Denkweise junger und älterer Architekturschaffender, die für eine solche Vision grundlegend ist, und um die Recherchen hinter ihren Entwürfen.

Dieses Buch beginnt und endet jenseits der Architektur und stellt eine einzigartige Möglichkeit für die zeitgenössische Architektur dar – nämlich die Wiederentdeckung einer sozialen Notwendigkeit, die konsequent qualitätvolle Architektur erschafft. Solche Augenblicke sind eine historische Rarität; sie ereignen sich nur dann, wenn die alten Methoden nicht mehr angebracht und neue Methoden noch nicht auszumachen sind. Diese Krise ist eine zu wertvolle Chance, um sie zu versäumen. Sie bietet die Gelegenheit, zum Ursprung der Architektur als kreative Raumorganisation des menschlichen Lebens zurückzukehren – nicht durch die Wahl eines bestimmten Stils oder konzeptuelle Analysen, sondern durch die Erfindung neuer räumlicher Konstellationen; nicht durch Raumzuteilung und Umsetzung eines bestimmten Programms, sondern durch Mitschaffung einer Raumorganisation für eine Vielzahl von Programmen; nicht durch den Bau von Dingen im Raum, sondern durch die Organisation von Abläufen in der Zeit; kurz, eine Rückkehr nicht zum physischen Objekt, sondern zur erbrachten Leistung. Bei dieser Architektur geht es nicht um oberflächliche Schönheit, sondern um Ergebnisse. Endlich erweist sich die Architektur als unvergleichliches Innovationsfeld.

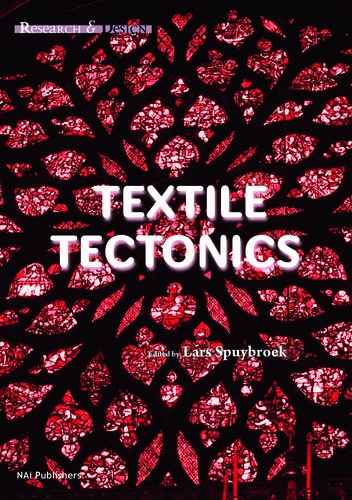

Diese Erkenntnis mag den Leser oder die Leserin überraschen. Ein Überblick über moderne Innovationstheorien zeigt bald, dass Erwartungen in Bezug auf zukünftige soziale Neuerungen und damit zukünftigen ökonomischen Wohlstand vor allem auf die Hochtechnologie abstellen: Informationstechnologie, Biotechnologie, Nanotechnologie und Neurotechnologie – in anderen Worten: Bits, Gene, Atome und Neuronen. Hier konzentrieren sich gigantische Ressourcen in der Forschung, hier sind soziale Relevanz und soziale Achtung verortet. Niemand in der weltweiten Wissensgesellschaft setzt mehr auf die Architektur, einen Berufsstand, der mit Stein, Boden, Raum, Langsamkeit assoziiert wird. Noch weniger ist zu erwarten, dass sich radikale Neuerungen in den genannten Technologiebereichen direkt in der Architektur widerspiegeln werden, ganz im Gegensatz zu den Ergebnissen früherer technischer Revolutionen: Kirche, Palast, Fabrik, Bahnhof, Bankgebäude. Wie kann die Architektur heute Vorteile aus den Fortschritten der Genetik und Nanotechnologie ziehen? Die Bedrohung der Architektur entspringt nicht nur der Wirtschaftskrise, sondern auch einer Krise der Motivation. Dauert diese zu lange an, könnte noch eine Talentkrise dazukommen.

Was kann die Architektur tun, um dieses Szenario abzuwenden und ihre soziale Rolle in der Gegenwart mit ihrer zukünftigen Mission in Einklang zu bringen? Ganz einfach – sie muss mit dem Notwendigen anfangen. Mehr als irgendeine neue Technologie liefert die alte Technologie der Architektur Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit Nahrungsketten, Gesundheit, Energieflüssen, Raumknappheit, Zeitmanagement, sozialen Spannungen und dem heutigen Wirtschaftssystem.

Benötigt wird eine Raumorganisation, die den Menschen wieder zu Eigenständigkeit verhilft, die gesündere Milieus schafft, die Energie produziert, anstatt sie bloß zu verbrauchen, die Raum und Zeit nicht auffrisst, sondern sie vielmehr erzeugt, die den Zusammenhalt fördert – eine Raumorganisation, deren Wert als einheitlicher Prozess von Entwurf, Gebäude und Erhaltung definiert ist. Dies ist eine ebenso anspruchsvolle Aufgabe wie eine Apollo-Raumstation; in der niederländischen Dimension ist sie mit der symbolischen Kraft der Deltawerke vergleichbar. Der Architektur bietet sich heute eine Chance, die nur selten wiederkehrt.

Eine Architektur, die sich auf die vielen Möglichkeiten der Intensivierung und Kombination konzentriert, ist ein realistischer Ansatz. Im Gegensatz zu einer Architektur der monoprogrammatischen Zonen, rigiden Zweckbindung von Räumen, Flächenwidmungspläne und hoch individuellen, nicht wiederholbaren Statements finden wir eine Architektur, die aus dem Teilen von Raum, Dienstleistungen, Energie, Verkehrsmitteln, Öffentlichkeit und Werten Nachhaltigkeit gewinnt – eine Architektur, die durch das Teilen ganz neue Typologien schafft.

Dieses Buch bietet zahlreiche Beispiele einer solchen Architektur: von CO2-neutralen zu Energie erzeugenden Gebäuden und Landschaften, von qualitativ hochwertiger Architektur für einkommensschwache Gruppen zu einer Villa aus Abfallstoffen, von temporären Hotels in Abrisszonen zur Umgestaltung bestehender Sozialwohnungen, von einzigartigen Unternehmensbündnissen auf regionaler Ebene zu kooperativen und produktiven Teams, die die lokale Bevölkerung einbinden.

Architektur bietet eine solche Vision für die Zukunft schon heute an, wie dieses Buch belegt. Die hier vorgestellten Architekturschaffenden mögen im Alltag oft Konkurrenten sein – hier zeigen sie jedoch eine erstaunliche Einstimmigkeit in ihren Ambitionen für den Berufsstand. Dies ist kein Pakt, keine Bewegung, bei der alle in dieselbe Richtung blicken müssen, sondern eher ein Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer von denselben innovativen Motivationen angetrieben werden: Ein Berufsstand macht sich auf, die Probleme zu lösen, die er mitgeschaffen hat.

Visionen der Zukunft, Bilder, die ihnen Macht verleihen, zielgerichtete Strategien, die Kraft der Überzeugung, um diesen Strategien zu folgen – all dies findet sich in diesem Buch. Was fehlt, ist die effiziente Umsetzung durch Entscheidungsträger. Wir hoffen, dass dieses Buch ihnen helfen wird, eben jene Entscheidungen zu treffen.

(Ole Bouman, Einleitender Essay zum Katalog der Ausstellung „Architecture of Consequence“, 2009, übersetzt von Sigrid Szabó)