14. November 2003 - Architekturzentrum Wien

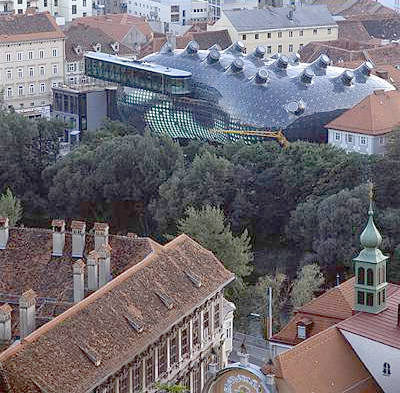

Theobald Strömer ist ein junger, engagierter Architekturhistoriker mit einem Hang zum Detail und, was nicht unerwähnt bleiben sollte, ein grosser Bewunderer der Architektengruppe Archigram. Diese Vorliebe des jungen Historikers für eine Architektur des vorherigen Jahrhunderts kann man doch leicht nachvollziehen. Nun sitzt vor dem Eingang auf einer Bank der Strassenbahnhaltestelle der Linie 6 und schaut entrückt auf das neue Gebäude seines Idols Peter Cook. Strassenbahn um Strassenbahn zieht vorbei und Theobald genießt den Augenblick, denn er weiß, bald wird er sich mit den eingeladenen Pressedamen und Herren in das Gebäude schwindeln und den Architekten durch das Kunsthaus folgen. Darauf hat er lange gewartet, und die wenigen Minuten, die im seinem Ziel nahe bringen, harrt er gerne aus. Noch kann er die hohe Wölbung des Neuen, verdeckt von dem frischen Grau des Hauses, nur erahnen. Ab und zu blitzt die Reflektion der Sonne, die mit ihrem Strahlen bis tief in das Innere dringt, ihn an und er kneift fast fröhlich die Augen zu. Von seinem Standpunkt aus überblickt er noch nicht das ganze Ausmass der herbeigeschwörten Moderne und SEINER Zukunft. Fast zaghaft blickt er durch den Eingang in das Innere, das schon mehr verspricht, als er zu hoffen wagte.

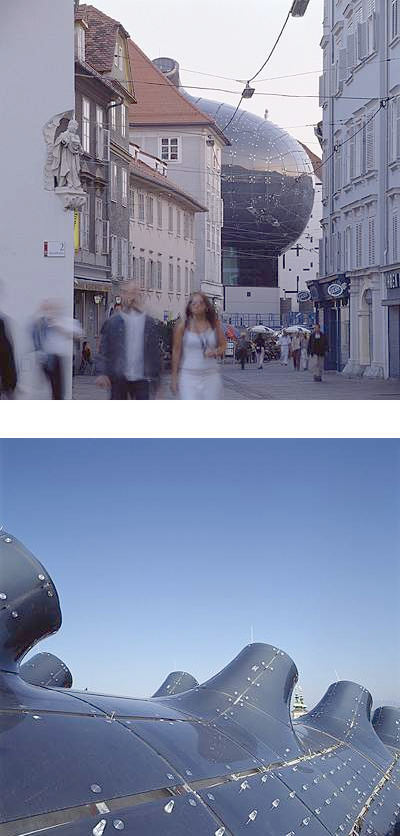

Strömer verlässt, von seinen eigenen Gedanken hochgeschreckt, den gläsernen Unterstand und versäumt die folgenden Gesprächsfetzen über die Eröffnung des Hauses und die neuen Ladenöffnungszeiten, er hört nichts mehr, hält seinen Blick starr auf den Eingang gerichtet und geht, dem Rhythmus der Fassade folgend, Richtung Südtirolerplatz. Ein freudiges Schauern läuft über seinen Rücken als er zum ersten Mal die glänzende Hülle erspäht, die weit in die enge Gasse ragt und ihn, mit seiner gesamten Begeisterung, von unten aufnimmt.

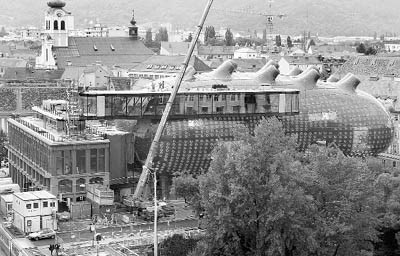

So klein und unwichtig kommt er sich plötzlich vor. Wie kann das nur möglich sein? All die vielen kleinen Glasteile, die sich individuell und ein wenig unordentlich an die zügig dynamische Fassade heften. „Menschen sprechen immer ihren Computern ein Eigenleben zu“, denkt Strömer, „aber dieses Gebäude lebt wirklich!“ Gerne würde er es interviewen oder einfach nur mit ihm oder ihr plaudern. „Wahrscheinlich ist es sehr schüchtern“, vermutet Strömer, als er sieht, wie die Hülle von den anderen Gebäuden wegrückt und mit Respektabstand mehr sich selbst folgt als eine Annäherung vorzutäuschen. Wie ein Archäologe versuchte er jedes Detail an dem Gebäude zu verstehen und aufzuspüren, und leiser Zweifel kriecht in ihm hoch. Vor dem Lastenlift, in der engen Schlucht, mit der riesigen Blase über ihm, fühlt er sich plötzlich gar nicht mehr so wohl in seiner Haut. Hier wird noch gearbeitet, und die Atmosphäre der Baustelle entspricht nicht seiner euphorischen Stimmung. Über ein paar Kisten, abgesperrte Bereiche gelangt er nun an die Front des Gebäudes.

Die Pressekonferenz ist längst im Gange und Strömer beschließt, in das Kunsthausinnere einzudringen. Endlich im Foyer fühlt er sich wieder besser, aber nicht so modern und selbstbewusst, wie er von sich dachte. Die Unbehaglichkeit verstärkt sich. Überall ist Glas, und er bewegt sich auf den Weg nach oben. Ein langes Laufband streckt sich ihm entgegen und als einen Fuss hinaufstellt, wird er schon nach oben gezogen. Laut ist es dort und ungemütlich. Das müsste eigentlich die Tiefgarage sein, fühlt er intuitiv. Neonröhren an der Decke bestrahlen ihn und hüllen ihn in ein helles, ungemütliches Licht. Keine Fenster und eigentlich auch keine Wände. Strömer legt die Hände auf das metallene Gitter, das das Innere umkleidet. Auch hier: Kein Stück gleicht dem anderen. „Echte Massarbeit“, denkt Strömer. Die Geräusche kommen von weiter oben, und er will doch endlich die Guckröhren („Nozzles“) sehen. Jetzt bin ich also im Inneren eines „Blob“, denkt Strömer ehrfürchtig. Die Lichter befinden sich hier spiralförmig in den Aussichtstrichtern und Strömer fühlt sich wie der erste Astronaut im Weltall. So etwas hat er noch nicht gesehen. Jeder Inhalt, selbst Menschen, wirken in dem Raum deplatziert. Alles ist zu gross, zu unförmig, zu dunkel oder zu hell und vor allem: zu grau. Für Menschen ist es ja nicht gebaut, tröstet Strömer sich, und seine Naivität hält seine Euphorie immer noch ungebrochen. Über die Treppe gelangt er in einen mit schwarzem Teppich ausgekleideten Raum und ist verwirrt. „Eine schwarze Spielwiese für Kinder?“, rätselt er und freut sich ein wenig hämisch über die schöne Abgeschlossenheit des Kindergeschreis. Wieder nach oben, ist er endlich auf dem langen, gläsernen Gang („Needle“) und schaut von dort nicht nur auf die Stadt Graz, sondern auch auf eine beeindruckend luxuriös wirkende Dachterrasse auf der, und ihm werden alle Knie weich, Peter Cook selbst steht.

Da muss er hin und das kann er nur heute, das ist ihm wohl bewusst, da dieser Bereich nur dem Museumsdirektor vorbehalten ist. Bei Cook angekommen, schaut er auf seine starren Le Corbusier-Brillen und seine beweglichen Hände. Er versteht kein Wort Englisch, aber Strömer verfolgt die architektonische Gebärdensprache seines Idols nur zu gut. Eigentlich ist er am Ziel: die lang ersehnte Dachhaut im starken Blau hinter sich, Peter Cook vor sich und die Stadt Graz unter sich: ein höchst elitäres Ambiente, das er sich niemals erträumt hätte. Irgendwann findet er sich im Inneren wieder, alle gratulieren, grölen und küssen sich – doch Strömer hört nichts mehr. Er weiß nicht, ob es an der Akustik oder an seiner Benommenheit liegt – aber er klammert sich an die Brüstung des Laufbandes („Pin“, Anm. der Red.), das mittig den Raum dominiert und fühlt sich geborgen. Plötzlich hört er jemanden neben sich flüstern: „Ich habe den Zentralschlüssel. Wollen Sie noch eine Besichtigung?“. Strömer schaut erstaunt auf und spürt, dass Grosses auf ihn wartet. Ohne zu zögern ergreift er die Chance und geht entschlossen hinter dem Feuerwehrmann hinterdrein. Sie kommen in Depots, einen riesigen Technikraum, dahinter ein weiterer, viele Lagerräume, und Strömer fühlt sich wie Pinnoccio im Bauch des Wals. Alle Eingeweiden seines Musterstücks offenbaren sich vor ihm und er verliert die Orientierung. Doch plötzlich hat er wieder Blickkontakt nach aussen. Irgendwie sind sie in einem Raum gelandet, der völlig verglast, den Blick auf die hinteren Gassen freigibt. Strömer sieht eine kleine Küche und möchte bleiben. Dieser Raum ist perfekt auf ihn zugeschnitten. Scheinbar ohne Weg nach draussen, ungefähr 15 m² gross, das Kunsthaus im Rücken und der Blickkontakt nach draussen. So möchte er für immer die Sicht auf die Welt behalten. Der Fatalismus des Gebäudes und seine technoide Eleganz hat sich vollkommen auf Strömer übertragen. Er fühlt sich eins mit dem Gebäude. Unter halb vorgetäuschter Melancholie schickt er den schon etwas nervösen Feuerwehrmann zurück und setzt sich auf den grauen Teppichboden. Bisher hat ihn niemand mehr zu Gesicht bekommen.

Die handelnde Person ist frei erfunden. Die Geschichte basiert allerdings auf tatsächlich Erlebtem und Gehörtem.

(Text: Manuela Hötzl, Langfassung unter www.redaktionsbuero.at )