Übersicht

Bauwerke

Artikel 12

Günther Domenig 1934-2012

Günther Domenig, Mitbegründer der Grazer Architekturschule, starb 77-jährig. Er brach mit seinen genialen, revolutionären Entwürfen Sehgewohnheiten auf.

Günther Domenig, Mitbegründer der Grazer Architekturschule, starb 77-jährig. Er brach mit seinen genialen, revolutionären Entwürfen Sehgewohnheiten auf.

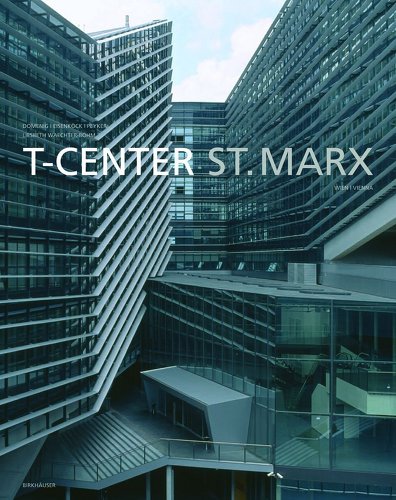

Günther Domenig grantelte gerne. Er rauchte wie ein Schlot. Er fuhr Sportwägen. Und er war seit Mitte der 1960er-Jahre einer der stilbildenden Architekten Österreichs. Bis zum Schluss ging er bei seinen Projekten immer von einer künstlerischen Idee aus: Er entwarf seine Architekturen nicht am Computer, sondern am Skizzenblock. So entstand auch sein letzter großer Solitär (2004, in Zusammenarbeit mit Hermann Eisenköck, einem hervorragenden Umsetzer von Domenigs genialen Entwürfen): das weithin sichtbare, an ein riesiges Schiff erinnernde T-Center in Wien-St. Marx.

Domenig, geboren am 6. Juli 1934 in Klagenfurt, studierte von 1953 bis 1959 Architektur in Graz. Die steirische Landeshauptstadt wurde nicht nur Wahlheimat, sondern auch Hauptwirkungsstätte. Mit seinen ersten großen Projekten, der Pädagogischen Akademie (1964, mit Eilfried Huth) und dem Mehrzwecksaal der Schulschwestern Eggenberg (1972) in Graz erregte Domenig Aufsehen: Damals war Beton das Material der Stunde. Und schon damals baute Domenig keine plumpen Kisten.

Man musste sich an Domenigs Visionen jedoch erst gewöhnen: Die Fassade seines Hochhauses in Leoben (ehemaliges Forschungs- und Rechenzentrum der Montan-Uni, 1970-1973) bestand aus verrosteten Metallplatten und wurde von der Bevölkerung seinerzeit als Scheußlichkeit empfunden.

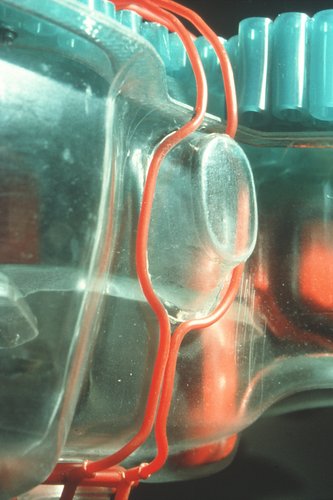

Und dann brach Domenig eine Fassade auf - beziehungsweise befreite er sie aus dem Gefängnis des Rasters und gestaltete sie als biomorphes Wesen mit Knochen und Schuppen: Bis heute gilt die Zentralsparkasse in der Wiener Favoritenstraße (1975-1979) als eines der wichtigsten Bauwerke der österreichischen Nachkriegsmoderne. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

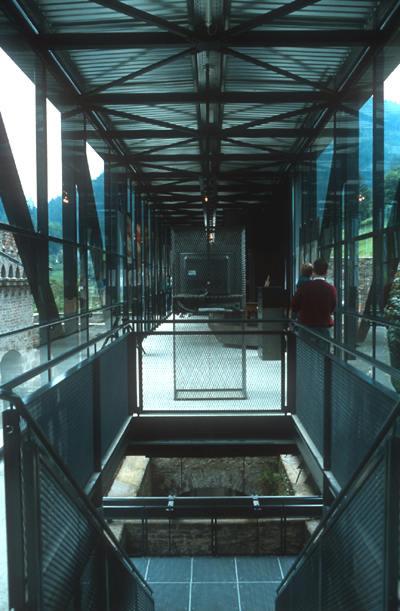

Steinhaus: 22 Jahre Bauzeit

Von 1980 an lehrte Domenig Architektur an der Grazer TU; und von da an arbeitete er auch konsequent an seinem privaten Lieblingsprojekt, dem vielteiligen, verschachtelten Steinhaus in Steindorf. Das expressionistische Gebäude, direkt am Ufer des Ossiacher Sees errichtet, polarisierte die Bevölkerung über Jahre hinweg. Es ist eine spektakuläre, in Beton und Stahl gegossene Gebäudelandschaft aus Fluchten und Schluchten, aus Felsen und Höhlen, an der er mehr als zwei Jahrzehnte arbeitete. Domenigs Opus magnum, das heute einhellig als Meisterwerk gilt, ist öffentlich zugänglich und wird regelmäßig von internationalen Architekturschulen und Unternehmen als Kultur- und Seminarstätte genutzt.

Durchaus mit Stolz erfüllte Domenig, der mit Huth spektakuläre Entwürfe für Bauwerke der Olympischen Spiele 1972 in München geliefert hatte, dass er die von Albert Speer errichtete Kongresshalle am Reichsparteitagsgelände in Nürnberg zu einem NS-Dokumentationszentrum (1998-2001) umbauen durfte: Hier konnte er sich am Nationalsozialismus abarbeiten. Oder - wie er seinen dekonstruktivistischen Entwurf kommentierte: „Ich schieße einen Speer in den Speer hinein.“

Zu den großen Gebäuden, die Domenig realisierte, gehören auch das ehemalige Hauptgebäude der Z-Bank bei Wien Mitte (in das DER STANDARD mit Jahresende einziehen wird), das gut 400 Meter lange ReSoWi-Zentrum der Uni Graz (1993-96) sowie das Landeskrankenhaus Graz West (1998-2000).

Domenig, der auch Bühnenbilder für Opern entwarf und 2004 mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet wurde, starb am Freitagmittag in seiner Wohnung. Wie die Familie mitteilte, habe er den Wunsch geäußert, in seiner Heimat begraben zu werden. Am liebsten wäre ihm natürlich das Steinhaus gewesen.

Domenig: Fantasie für die Macht der Steine

Der Architekt Günther Domenig ist tot. In Wien baute er die Zentralsparkasse, das T-Mobile-Center. Von seiner stärksten Utopie erzählt das Steinhaus am Ossiacher See.

Der Architekt Günther Domenig ist tot. In Wien baute er die Zentralsparkasse, das T-Mobile-Center. Von seiner stärksten Utopie erzählt das Steinhaus am Ossiacher See.

Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „Die Presse“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()

Architekt Günther Domenig ist tot

Günther Domenig ist tot. Der 77-jährige Architekt verstarb am Freitag in Graz, wie die Familie bestätigte. Laut Informationen des ORF Steiermark starb er in seiner Wohnung. Domenig galt als einer der wichtigsten heimischen Architekten von internationalem Ruf.

Günther Domenig ist tot. Der 77-jährige Architekt verstarb am Freitag in Graz, wie die Familie bestätigte. Laut Informationen des ORF Steiermark starb er in seiner Wohnung. Domenig galt als einer der wichtigsten heimischen Architekten von internationalem Ruf.

Sein Opus magnum ist das Steinhaus in Steindorf am Ossiacher See. Dieses Vermächtnis des gebürtigen Kärntners war durch seine ausufernden Dimensionen direkt am Seeufer zugleich Blickfang und Auslöser heftiger Diskussionen.

Zu den wichtigen Arbeiten Domenigs, der den architektonischen Dekonstruktivismus seit den 1960er Jahren mitprägte und gelegentlich auch als Bühnenausstatter (etwa „Elektra“ 1995 in Graz) arbeitete, zählen außerdem die Pädagogische Akademie Graz (1963 bis 1969), das Kirchenzentrum Oberwart (1965 bis 1969), das Forschungs- und Rechenzentrum Leoben (1970 bis 1973), das Restaurant Nord für die Olympischen Spiele in München (1970 bis 1972) und die Erweiterung der TU Graz (1984). An dieser Universität war Domenig auch als Professor tätig.

In Klagenfurt geboren, in Graz studiert

Domenig wurde am 6. Juli 1934 in Klagenfurt geboren und absolvierte ein Architekturstudium an der Technischen Universität Graz. Von 1963 bis 1973 arbeitete er mit Eilfried Huth zusammen, gemeinsam gewannen sie den Wettbewerb für die Grazer PÄDAK. International Furore machte Domenig mit seinen Entwürfen für die Olympischen Spiele 1972 in München. Ab 1973 arbeitete er selbstständig und betrieb eigene Architekturbüros in Klagenfurt, Graz und Wien. Domenig wurde für seine Arbeit 2004 mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet.

Kopf des Tages: Günther Domenig

Ein Bildhauer unter den Architekten - nun ausgezeichnet mit dem „Großen Österreichischen Staatspreis für Kunst“

Ein Bildhauer unter den Architekten - nun ausgezeichnet mit dem „Großen Österreichischen Staatspreis für Kunst“

Auch wenn er es herunterzuspielen pflegt: Günther Domenig freut sich über die Auszeichnungen, die nun, da er 70 und somit ein Architekt im besten Alter ist, auf ihn herniederrieseln wie milder Sommerregen. In Venedig bekam er vergangenen Sommer anlässlich der Architekturbiennale den Goldenen Löwen - „irgend so a Viech“ - für sein Dokumentationszentrum in Nürnberg überreicht. In Wien verlieh man ihm das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Nun bekommt er noch den Großen Österreichischen Staatspreis für Kunst zugesprochen. Und der ist, wie er meint, „endlich einmal auch mit Geld verbunden“.

Viel Ehre und 30.000 Euro also für den Kärntner, der sein Architekturbüro bereits in den 60er-Jahren in Graz etablierte und mit einer keineswegs unsympathischen Brachialität Architektur zu machen begann. Domenig ist dabei einen sehr klugen Weg gegangen, weil er über die taktische Gabe verfügt, seine jeweiligen Talente zu dosieren und von Projekt zu Projekt gekonnt auszuspielen. Zum einen ist er ein formal Hochtalentierter, eine Art Bildhauer und Skulpteur unter den Planern. Zum anderen verfügt er über genug Bodenhaftung, um die Architektur als Dienstleistung zu verstehen. Dafür holte er sich, das muss ebenfalls gesagt werden, immer wieder die richtigen Büropartner. Sein T-Mobile-Haus an der Wiener Südosttangente beispielsweise ist eines der ganz wenigen Wiener Architektur-Landmarks jüngeren Datums - doch hätten hier Zeichen- und Rechenstift gegen- und nicht miteinander skizziert, das Gebäude wäre nie realisiert worden.

Bekannt wurde Domenig mit der für die frühen 70er-Jahre schockierenden Z-Bankfiliale in Wiens Favoritenstraße, in der er eine radikale Wurschtigkeit Konventionen betreffend in Form von Gebäudeinnereien wie Rohren und anderen Installationen an den Tag und in die Fassade legte.

Selbstbefreiungsaktionen wie diese prägen seinen Weg: Mit dem Dokumentationszentrum in Nürnberg (2001) rechnete er mit seiner eigenen Vergangenheit als Nazi-Kind ab, indem er das ehemalige Reichstagsgebäude mit einem scharf strukturierten Stahl-Glas-Pfahl durchschoss. An seinem „Steinhaus“ am Ossiacher See baut er mittlerweile seit Jahrzehnten eigenhändig, quasi mit Beton unter den Fingernägeln und jegliche rechte Winkel missachtend.

Domenig unterrichtete an der TU Graz, baute an dem mit, was man heute „Grazer Schule“ zu nennen pflegt, machte Bühnenbilder und Skulpturen und blieb dabei auf eine seltsam kommunikative Art Einzelgänger.

Er ist Künstler, wenn er für sich arbeitet, Architekt, wenn Dienstleistung gefordert ist. Und dass er beides elegant kombinieren kann, macht seine Sonderstellung in der Architektur und in der Kunstszene aus.

Der Selbstüberbieter

A star is born: Mit 71 Jahren wird Günther Domenig langsam als Architekt von Weltgeltung anerkannt, als einer, der seiner Zeit stets voraus war und ist. Das T-Centre in Wien beweist es einmal mehr.

A star is born: Mit 71 Jahren wird Günther Domenig langsam als Architekt von Weltgeltung anerkannt, als einer, der seiner Zeit stets voraus war und ist. Das T-Centre in Wien beweist es einmal mehr.

Ein Haus verendet wie ein Vieh. Es atmet kaum noch. Einst war es ein berühmtes Bankhaus. Die Tür ist zu. Im Foyer brennt Neonlicht. Die altmodische elektrische Uhr funktioniert noch: 18.27 Uhr. Ab und zu bleibt jemand stehen, zückt seine Bankomatkarte und will Geld abheben. Der Bankomat ist abmontiert, das Loch provisorisch abgedeckt. Unter dem Loch sammeln sich leere Bierdosen und Fußgängerzonenabfälle.

Die im Eingang integrierte Kleinbar ist in Betrieb. Mit ihrem gartenlaubenartigen Schanigarten sieht sie aus wie ein Kiosk irgendwo am Stadtrand, nicht mehr wie jenes mondäne Straßenbistro von einst. Aber es heißt noch immer „ZCAFÉ“ - nach der einst legendären Z, der Zentralsparkasse der Stadt Wien. Sie ließ sich in der gerade neu eingerichteten Fußgängerzone von Favoriten eine Filiale von einem noch wenig bekannten jungen Architekten namens Günther Domenig erbauen. Eine Bankfiliale für sich und ein Haus für den Kulturverband Favoriten, der von hier aus die Peripherie kulturell versorgen und urbanisieren sollte.

So aber waren die Zeiten damals: Die Banken verstanden sich nicht nur als Geld-, sondern auch als Kulturinstitute, als Förderer modernster Künste und Architekturen. Dieses in den 68er-Jahren entstandene Verständnis manifestiert sich in dem von Günther Domenig entworfenen Bankkulturhaus aufs Eindrucksvollste. Es steht an der Peripherie, in einem Arbeiterviertel, allein schon aus dem Grund, dass so ein ausgefallenes, ein weltbedeutendes Bauwerk in der sakrosankten Innenstadt nie bewilligt worden wäre. Aber auch der Standort Favoriten löste einen Behördenkampf sondergleichen aus. Für sein nun, Jahrzehnte später, fertig gestelltes T-Mobile-Gebäude wird man Domenig, wie er sagt, „all die erforderlichen Bewilligungen nachwerfen“.

Nachdem das Z-Haus eröffnet worden war, blieb der Welt der Weltarchitektur die Spucke weg. Man erblickte eine Bestie. „Diese wilde, zuckende, schlangenhafte, fischleibige, fliegenhäutige Mischung aus Geisterbahn, Labyrinth und Urwelt-Garten hat einen heißen Atem“, dichtet der renommierte deutsche Architekturkritiker Peter M. Bode 1980. „Die Visiere' über den Fenstern im unteren Bereich sind aufgesträubt wie die Schuppen eines Gürteltieres, das man gegen den Strich gebürstet hat.“

Jetzt ist es aus mit dem Vieh. Die Fensteraugen hat man schon lange nicht geputzt. Die Blechfassadenhaut ist verdreckt und von Tauben beschissen. In der Eingangsnische, von Architekten selbst „Schnauze“ genannt, sammeln sich Abfälle. Das sich noch vor kurzem an dem kunstvollen Gerüsthalter über dem Eingang drehende Logo der Bank Austria wurde abmontiert und einige Schritte weiter, an der neuen Filiale angebracht. Sie befindet sich in einem frisch aufgeputzten Gründerzeithaus. Am 6. August 2004, fast auf den Monat genau 25 Jahre nach der feierlichen Eröffnung des weltweit gefeierten Bank- und Kulturhauses in der Favoritenstraße 118 wurde das symbolträchtig heruntergekommene Bauwerk verlassen. In den Amtsstuben des Bundesdenkmalamtes grübeln die vom legislativen Sofiensäle-Desaster schockierten Schutzbeamten darüber, ob und wie sie die einstige Z-Filiale unter Denkmalschutz stellen können. Das wird nicht leicht sein. Die vom Fürsten Potemkin gegründete Wiener Schule der Denkmalpflege, die unter Architektur nur die Fassade versteht, taugt für das Domenig-Gebäude mit ihren extraordinären Innenformen überhaupt nicht.

Das Gasthaus Zum ewigen Leben an der Kreuzung von Rennweg und Grasbergergasse. Es wird viel demoliert in dieser noch immer von Tankstellen und Autosalons geprägten Gegend an der einstigen Ausfallstraße Richtung Zentralfriedhof und Flughafen Schwechat. Demoliert wurde auch das legendäre Gasthaus, sein „schattiger Garten“, von dem ein Schild am Geländer kündet, darf noch bestehen. Von hier aus ist der Blick auf den riesigen einprägsamen Neubau der T-Mobile-Zentrale, T-Centre genannt, besonders lohnend.

Das Gebäude, das durch seinen auffälligen mehrmals gefalteten Rohbau die Stadtteile an der Südosttangente schon bald nach der Grundsteinlegung im Frühjahr 2002 beherrscht hat, erscheint von der Ferne als ein zwar vielfältiger und -kantiger, aber im Ganzen homogener Körper. Man kann das T-Centre mit einem riesigen Walfisch vergleichen, der hier, am Ufer der urzeitlichen Donau, gestrandet ist. Oder mit einem gefalteten horizontalen Wolkenkratzer, der, wie Georg Pölzl, der Bauherr und T-Mobile-Direktor, stolz vermerkt, mit 134.000 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche doppelt so groß ist wie der Millennium-Tower am neuzeitlichen Donauufer.

Jedes neue Gebäude von Domenig ist mit seinen Vorgängern stärker verbunden, als es zunächst den Anschein hat. Die Z-Filiale ist im T-Centre enthalten, das Steinhaus, Domenigs weltberühmtes Privatdomizil und Baumanifest in Steindorf am Ossiacher See, kann als Vorbau für das T-Centre gelten. Dabei handelt es sich aber nicht um bloße Fortsetzungen, sondern um Übertreffungen. Jedes Haus ist ein Experiment (das aus vielen Teilexperimenten besteht) und keines wird wiederholt. Die Serie der Experimentalbauten aus Domenigs Labor gilt nicht der Verfeinerung und auch nicht der Bestätigung formalästhetischer Gewagtheiten, sondern deren radikaler Überbietung. Nach dem Unterschied zischen Hans Hollein und Günther Domenig gefragt, meint der renommierte, an der TU Wien lehrende Architekturtheoretiker Christian Kühn: „Hollein wiederholt sich, Domenig überholt sich.“

Unter den weltberühmten österreichischen Stararchitekten ist Domenig am wenigsten ein Star. Die Rezeption seiner Architektur erschöpft sich oft in metaphorischer Nacherfindung und nicht in der Nachempfindung der ungeheuren Sensibilität und Waghalsigkeit, mit der diese Bauten konzipiert und durchgezogen werden. Es ist bezeichnend, dass das Grazer Kunsthaus (Kennmetapher: A Friendly Alien) als eine unerhörte Novität zelebriert wird, während man ein benachbartes Bauwerk übersieht, das viel wichtiger ist als der gefeierte Trickbau von Peter Cook and Colin Fournier: der Mehrzwecksaal der Kongregation der Schulschwestern in Graz-Eggenberg.

Dieser von Günther Domenig gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Eilfried Huth 1972 konzipierte und 1977 vollendete Bau erfüllt einiges mehr von dem, was die Architekten mit dem Kunsthaus zu leisten versprochen haben, aber nicht halten konnten. Der in einem Klosterhof verborgene Schalenbau ist eine wirkliche Pionierleistung auf dem Gebiet der erst jetzt ungemein populär gewordenen biomorphen Architektur. In seiner Rede im MAK anlässlich des siebzigsten Geburtstages von Günther Domenig sagte der amerikanische Architekt Thom Mayne über „the Zed Bank“: „Wenn ich zurückblicke, begreife ich nun, dass sie der Vorläufer dessen war, was heute in der zeitgenössischen Architektur passiert. Erst jetzt können Computer diese Formensprache umsetzen, die zur Währung der nächsten Generation wird.“ Günther Domenig ist der Superstar der nahen Zukunft.

Keine Zeit zum Feiern

Mit dem Steinhaus am Ossiacher See hat er eine Messlatte seines Anspruchs gelegt, wie sie höher nicht sein könnte. Von der Zentralsparkasse in Favoriten bis zum T-Center am Rennweg: Günther Domenig zum 70. Geburtstag.

Mit dem Steinhaus am Ossiacher See hat er eine Messlatte seines Anspruchs gelegt, wie sie höher nicht sein könnte. Von der Zentralsparkasse in Favoriten bis zum T-Center am Rennweg: Günther Domenig zum 70. Geburtstag.

Ab und zu leistet sich die Architekturgeschichte einen Ausbruch. Die klaren Formen der Renaissance lösen sich im Manierismus auf; die Stilkopien der Gründerzeit in den forcierten Neuschöpfungen des Jugendstils; der Funktionalismus nach 1945 in der kurzen Blüte der Pop-Architektur in den 1960er-Jahren. Immer schwingt in diesen Antithesen der Gegensatz zwischen Massenproduktion und künstlerischer Einzelleistung mit. Auf hunderte gute Baumeister der Renaissance kommt ein Michelangelo, auf tausende solide Architekten der Gründerzeit ein Antoní Gaudí.

Architekten dieser Gewichtsklasse sind notorische Verfechter des Überflusses. Sie liefern Formen, nach denen niemand gefragt hat, und Räume, die sich davor oft niemand vorstellen konnte. Über Qualität ist damit noch nichts gesagt. Aber weil wir zu 99 Prozent in rechteckigen Räumen ohne Besonderheiten leben, ist dieser Architektur zumindest Aufmerksamkeit sicher. Und oft genug gilt nur sie als „Architektur“, während alles andere aufs reine „Bauen“ reduziert wird.

Günther Domenig hat sich stets am äußersten Ende dieses Spannungsfelds positioniert. Mit der Zentralsparkasse in Wien-Favoriten wurde er für ein breites Publikum zum Inbegriff des Künstlerarchitekten. Dieses Gebäude besitzt alle Attribute, mit denen moderne Architektur schon immer den Volkszorn erregt hat: eine Fassade aus Stahl und Glas, Sichtbeton im Inneren. Aber hier ist Fassade organisch geschwungen, wölbt sich nach außen und ist beim Eingang hochgezogen wie ein leichter Vorhang. Im Schalterraum der Bank werden die Lüftungsrohre zu Eingeweiden, und um keinen Zweifel daran zu lassen, dass man es hier mit etwas Organischem zu tun hat, wird ein Teil des Stiegenhauses von einer großen, in Beton modellierten Hand gestützt. Man darf annehmen, dass es Domenigs eigene ist: Auf nichts anderes stützt sich dieses Gebäude als auf den persönlichen Gestaltungswillen seines Architekten.

Die Zentralsparkasse war das erste größere Projekt Domenigs nach der Auflösung seiner Partnerschaft mit Eilfried Huth 1974, die zehn Jahre gedauert hatte. Skulptural waren die Projekte dieser Partnerschaft von Anfang an gewesen. Das Pfarrzentrum in Oberwart etwa ist eine Betonskulptur im Stil des „Brutalismus“, der mit einiger Verspätung in den 1960er-Jahren auch nach Österreich kam. Mit Brutalität hat diese Architektur ursprünglich nichts zu tun, sondern mit dem charakteristischen rohen Beton, dem beton brut. Dass der Begriff des „Brutalen“ als Angriff auf herrschende Gemütlichkeiten hier mitschwingt, ist aber beabsichtigt.

So wie viele andere Vertreter ihrer Generation, deren Arbeiten aus den 1960er-Jahren derzeit im Architekturzentrum Wien unter dem Überbegriff des „Austrian Phenomenon“ zu besichtigen sind, suchten Domenig und Huth nach einer radikalen Erweiterung des Architekturbegriffs. „Medium Total“ heißt eine ihrer Arbeiten, die in der Galerie nächst St. Stephan ausgestellt war. Dass ein solches Medium organisch, netzwerkartig, selbstgenerierend und in gewisser Weise formlos sein müsste, stand im Widerspruch zum architektonischen Anspruch, ihm trotz allem eine Form geben zu wollen.

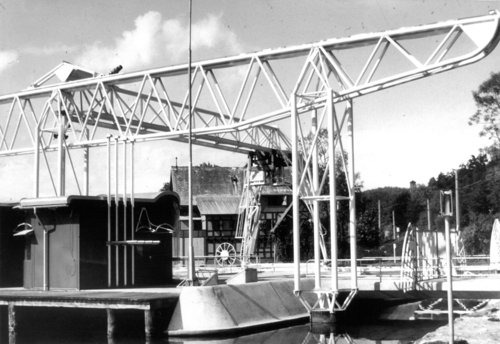

Mit dem Idealprojekt für Graz Raggnitz, in dem sie eine technoide Großstruktur mit organischen Zellen kombinierten, gewannen Domenig und Huth 1969 den Grand Prix International d'Urbanisme et d'Architecture, der sie auch international bekannt machte. 1970 verhalf ihnen dieser Erfolg zum Auftrag, Pavillons in die Schwimmhalle für die Olympiade in München einzubauen, leichte Strukturen aus Stahl, die wie versprengte Zellen aus dem Ragnitz-Projekt aussehen. „Holt mal die Artisten her“, soll Günther Behnisch, der zusammen mit Frey Otto für die Planung der Olympiabauten verantwortlich war, damals gesagt haben.

Die Partnerschaft mit Huth musste an dem inneren Konflikt zwischen der Formlosigkeit eines „Medium Total“ und dem architektonischen Gestaltungswillen zerbrechen. Huth konzentrierte sich nach der Trennung auf die Frage der Partizipation, also auf das Bauen als Kollektivanstrengung der späteren Nutzer. Domenig blieb der Künstler, der seine Architektur als individuelle Äußerung zelebrierte. Nun ist Architektur aber die Kunst, die am stärksten von externen Einflüssen abhängig ist. Radikale Künstlerarchitekturen sprengen daher nur selten den Maßstab, den die Gesellschaft für Experimente zu finanzieren bereit ist. Domenig ist es allerdings gelungen, in Dimensionen und Bauaufgaben vorzudringen, die ansonsten meist den Pragmatikern vorbehalten bleiben. Die Erweiterung der Architekturfakultät in Graz, wohin er 1980 als Professor berufen wurde, war ein erster großer öffentlicher Auftrag. Anfang der 1990er-Jahre folgten unter anderem die Rechts- und Sozialwissenschaftlichen Institute der Karl-Franzens-Universität in Graz, eine 300 Meter lange Megastruktur mit eingeschobenen Hörsälen, und das Landeskrankenhaus in Bruck an der Mur.

Grundlage dafür, Projekte dieser Komplexität anvertraut zu bekommen, war die Partnerschaft Domenigs mit Hermann Eisenköck, die später um den Partner Herfried Peyker erweitert wurde und heute unter dem Namen „Architektur Consult ZT Ges.m.b.H.“ firmiert. Über 20 Jahre hat diese Partnerschaft die Spannungen zwischen Vision und Umsetzung bearbeitet und daraus gelernt. In den ersten großen Projekten sind Kompromisse oft noch leicht abzulesen, wenn zwar gewisse Bauteile expressiv durchgeformt sind, anderswo aber die Pragmatik regiert. Mit dem Steinhaus, dem work in progress einer Bauskulptur am Ossiacher See, hat Domenig überdies eine Messlatte seines Architekturanspruchs gelegt, wie sie höher nicht sein könnte.

Die ersten Projekte, bei denen dieser Anspruch auch im großen Maßstab eingelöst wurde, waren dem Kulturbereich zuzuordnen: die Landesausstellung in Kärnten 1995 und vor allem das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, 2001. Für Domenig, der eine Kindheit im Nationalsozialismus hinter sich hat, ist dieses Projekt auch eine persönliche Abrechnung. Dass es gelingen kann, auch bei einer reinen „Investorenarchitektur“ Visionen umzusetzen, haben Domenig und die Architektur Consult vor kurzem mit dem T-Center am Wiener Rennweg bewiesen. Mit 120.000 Quadratmeter Nutzfläche ist dieses Objekt eine der größten Büroimmobilien in Wien. Zugleich ist das T-Center eine liegende Skulptur, die von einem der besten halböffentlichen Räume durchzogen ist, die sich in der neueren Wiener Architektur finden lassen.

Zu seinem 70. Geburtstag wird Domenig die Ehrenkreuzverleihungen und Feiern widerwillig über sich ergehen lassen, wie es sich für einen Künstlerarchitekten seiner Generation gehört. Immerhin kann er zu Recht behaupten, zum Feiern keine Zeit zu haben: Mit einem jungen Team hat er gerade ein neues Büro gegründet, das die Neugestaltung des A1-Rings in Spielberg bearbeitet. Noch ist das Projekt unter Verschluss. Man darf auf das Resultat gespannt sein.

Profil

1953 – 1959 Studium an der Technischen Hochschule Graz

Seit 1960 freischaffender Architekt

1969 Grand Prix International d`Urbansime et d´Architecture in Cannes

1963 – 1973 Partnerschaft mit Eilfried Huth

Seit 1973 Architekturbüros in Graz, Klagenfurt und Wien

Seit 1987 Projektpartnerschaften im Ausland

Lehrtätigkeit

Zahlreiche Gastprofessuren im In- und Ausland, seit 1980 Professor für Wohnbau und Entwerfen am Institut für Gebäudelehre der TU Graz.

Publikationen

Steinhaus in Steindorf -Skizzen, Zeichnungen, Modelle, Objekte, Verlag: Ritter

In nextroom dokumentiert:

Günther Domenig: Dimensional, Raffaela Lackner, Viktoria Pontoni, Ina Sattlegger, Andreas Krištof, JOVIS

Günther Domenig, Matthias Boeckl, SpringerWienNewYork

Auszeichnungen

2009 Josef Lackner Preis Universität Innsbruck

2006 Staatspreis Architektur, T-Center St. Marx Wien

2004 Großer Österreichischer Staatspreis

2004 Otto Wagner Städtebaupreis, T-Center St. Marx Wien

2004 Goldener Löwe für „Transformationen“ (Projekt Dokumentationszentrum Nürnberg) 9. Architekturbiennale in Venedig

2004 Goldenes Ehrenkreuz 1. Klasse für Wissenschaft und Kunst

1996 Würdigungspreis des Landes Kärnten

1995 Goldene Ehrenmedaille der Stadt Wien

1987 Preis der Österreichischen Zementforschung

1975 Prix Europeen de la Construction Metallique 1975

1969 Grand Prix International d‘Urbanisme et d‘Architecture, Cannes, Projekt Ragnitz

Architekturlandespreise, zum Teil mehrfach, Steiermark, Wien, Kärnten

Geramb-Dankzeichen für gutes Bauen, Steiermark, für verschiedene Projekte

In nextroom dokumentiert:

GerambRose 2010, Auszeichnung, Therme Bad Gleichenberg

Staatspreis Architektur 2008 für Tourismus und Freizeit, Nominierung, Therme Bad Gleichenberg

ZV-Bauherrenpreis 2006, Preisträger, T-Center St. Marx

Staatspreis für Architektur 2006, Preisträger, T-Center St. Marx