Wilhelm Holzbauer im Gespräch mit Ute Woltron über den sonderbaren Beruf des Architekten, über die turbokapitalistische Globalisierung der Architektur und über das Perverse am Prinzip Wettbewerb.

Wilhelm Holzbauer im Gespräch mit Ute Woltron über den sonderbaren Beruf des Architekten, über die turbokapitalistische Globalisierung der Architektur und über das Perverse am Prinzip Wettbewerb.

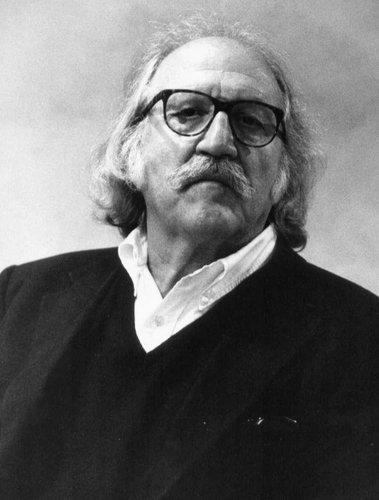

Er wusste bereits als Volksschüler, dass er Architekt werden wollte - und was der Salzburger wirklich will, das setzt er durch. Holzbauer gilt heute als einer der bekanntesten Architekten Österreichs. Heuer wurde er 75 Jahre alt - Zeit also, um Lebenswerk und Autobiografie in ein Buch zu binden.

Standard: Sie haben in 50 Jahren rund 500 Projekte entworfen. Können Sie heute sagen, was Architektur ist - Kunst, Dienstleistung oder doch hauptsächlich Geldverdienen?

Wilhelm Holzbauer: Am allerwenigsten ist Architektur Geldverdienen. Das weiß jeder, der damit zu tun hat. Die Struktur der Tätigkeit ist nicht dazu angetan, Geld zu verdienen. Und nachdem ich meinen Pragmatismus in der Haltung zur Architektur immer wieder betont habe, bin ich nach wie vor der Meinung, dass sie in erster Linie Dienstleistung ist. Wenn die Architektur in die höheren Sphären der Kunst reichen will, werde ich skeptisch. Natürlich ist die Architektur eine eigenartige Branche: Der Architekt soll Geschäftsmann und PR-Profi sein, Rechnen soll er können und Zeichnen auch, er muss dazu in der Lage sein, Computer zu bedienen, und braucht einen analytischen Geist, um große Raumprogramme in Formen zu bringen. Der Architekt ist sozusagen ein Compositeur.

STANDARD: Architekten müssen alles können?

Holzbauer: Hans Hollein sagt, alles ist Architektur. Und die Coops sagen, Architektur muss brennen.

STANDARD: Was sagen Sie?

Holzbauer: Das steht ohnehin im Buch. Ich zitiere Auguste Renoir, der meinte, er hätte sich immer dagegen gewehrt, ein Revolutionär zu sein.

STANDARD: Sie sind kein architektonischer Revolutionär, dafür aber einer der bekanntesten Architekten Österreichs. Führen Sie das auf die Qualität Ihrer Architektur oder auf Ihr Talent für Eigenmarketing zurück?

Holzbauer: Ich betrachte das so nicht. Ich wollte von Beginn an hauptsächlich bauen. Johannes Spalt, Friedrich Kurrent und ich haben gemeinsam nach dem Studium viele Ausstellungen organisiert. Aber ich habe immer gemeint, wir müssten auch für uns etwas machen und nicht immer nur archivarisch arbeiten. Das war einer der Gründe für meine Trennung von der „Arbeitsgruppe 4“. Ich habe daraufhin sehr viele Wettbewerbe gezeichnet. Die ersten Direktaufträge kamen erst spät.

STANDARD: Sie sind also als junger Architekt über Wettbewerbe ins Geschäft gekommen?

Holzbauer: Ausschließlich, mit einer Ausnahme, dem Bildungshaus Sankt Virgil.

STANDARD: Rudolf Burger tituliert Sie in seinem Vorwort als Architekten der Beständigkeit, der im Gegensatz zur heutigen Spektakelarchitektur stehe. Hat Beständigkeit noch Wert? Dreht sich die Großwetterlage in der Architektur wieder?

Holzbauer: Die wird sich immer wieder drehen, auch wenn man einmal draufkommt, dass eine Straße aus Häusern von Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Frank Gehry ein reiner Horror wäre. Mir scheint, als ob die Moderne, die aus einer Übersättigung des Historismus gewachsen ist, jetzt in eine Rokoko-Phase einträte. Jeder Stil zeigt am Ende eine exorbitante Explosion von Räumen, Formen. Doch damit habe ich nichts zu tun. Ich bleibe bei dem, was ich glaube zu können. In 50 Jahren wird wieder alles anders sein.

STANDARD: Wie denn?

Holzbauer: Da wird alles vielleicht wieder sehr einfach werden. Selbstverständlich! Man wird nicht immer mit diesen Dingern leben wollen. Es wird eine unglaubliche Übersättigung geben, genau so wie mit dem Postmodernismus. Mit dem ging's schnell zu Ende, weil der noch weniger Basis hatte. Es wird sich alles totlaufen, und da bleibe ich lieber beständig.

STANDARD: In einer Zeit, in der sich große Städte große Architekten als Aufputz leisten, sind Sie eher lokal aktiv geblieben und nie an diese Weltspitze vorgedrungen. Warum?

Holzbauer: Ich würde keineswegs sagen, dass ich das aktiv vermieden hätte. Ich hätte nichts dagegen, wenn jeden Tag Anrufe mit Aufträgen aus aller Welt kämen. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht mehr machen wollen. In diesem Rad möchte ich nicht mitlaufen. Ich halte das generell für keine gute Entwicklung. Leute wie Rem Koolhaas oder Zaha Hadid sind Marken geworden wie Zara oder H&M.

STANDARD: Wo liegt der Auftrag der heutigen Architekten? Architekturmarkenartikel werden, oder sich doch sozial im Dienste der Benutzer zu engagieren?

Holzbauer: Das soziale Engagement war ein wesentliches Element des Beginns der Moderne, und das geht konstant verloren. In den 20er-Jahren gab es Ausstellungen wie etwa jene über das Haus für das Existenzminimum - da waren alle großen Leute dabei. Davon ist nichts übrig geblieben. Aber das ist die logische Folge von schrankenlosem Kapitalismus und Globalismus. Die Architektur koppelt sich davon überhaupt nicht ab und macht in dieser Globalisierungsmethodik genauso mit.

STANDARD: Sie sind ein mächtiger Architekt . . .

Holzbauer: Bin ich nicht!

STANDARD: Doch!

Holzbauer: Das hat der Alfred Worm einmal gesagt. Aber gerade eben - ein Gegenbeispiel - bin ich wieder aus dem Bauherrenpreis rausgeflogen. Ich bin vielleicht mächtig, aber ich bin auch in höchstem Maße ungeliebt.

STANDARD: Warum?

Holzbauer: Vielleicht weil man denkt: Jetzt ist er eh schon so alt, jetzt soll er eine Ruhe geben. Das ist eine österreichische Tendenz - und, ehrlich gesagt, wir haben das auch nicht anders gemacht, als wir jung waren. Das war genau dasselbe. Ich erinnere mich, wie wir gesagt haben: Der Haertl und all die Alten, die haben schon so viel gebaut, jetzt kommen wir dran. Aber ich bin all dem mit meinen drei Juniorpartnern sowieso entkommen. Mit ihnen beginnt eine neue Phase.

STANDARD: Heißt das, Sie ziehen sich aus dem Geschäft zurück?

Holzbauer: Nein, gar nicht, ich arbeite auf einer anderen Basis natürlich weiter, aber ich muss nicht mehr persönlich zu allen Besprechungen gehen.

STANDARD: Sie sind ein einflussreicher Mann, man hört in den höchsten Kreisen der Macht auf Sie. Haben Sie immer nur in eigener Sache agiert oder Ihren Einfluss auch in den Dienst der Architektur gestellt?

Holzbauer: Natürlich. Auch das ist in den Medien weitestgehend untergegangen. Aber ich war wesentlich an der Gründung des Salzburger Gestaltungsbeirates beteiligt und war neun Jahre im Fachbeirat. Ich habe damals schon versucht, in die Breite zu wirken.

STANDARD: Sie sind Schüler von Clemens Holzmeister, haben lange selbst unterrichtet und eine ganze Reihe namhafter Architekten hervorgebracht. Kann man Architektur überhaupt lehren?

Holzbauer: Ich glaube schon. Ich wollte aus den Studenten g'standene Architekten machen, die wissen, wie das Handwerk funktioniert. Ich habe sie ab und zu auch utopische Projekte entwerfen lassen, aber im Wesentlichen habe ich sehr realistische Aufgaben gestellt. Ich habe, wie schon Holzmeister, nie jemandem meinen Stempel aufgedrückt, sondern versucht, herauszukristallisieren, was die Leute eigentlich wollen, und sie dann in dieser Richtung unterstützt.

STANDARD: Der Wettbewerbskampf unter den Architekten ist enorm, der Honorardruck fiaskös - wie geht es der Branche?

Holzbauer: Die Honorare sind tatsächlich eine Katastrophe. Dieses Nichtbezahlenwollen von Leistung ist eine unglaubliche Dummheit, und es wird immer ärger. In Kenntnis der Situation heute weiß ich nicht, ob ich noch einmal Architekt werden wollte. Es war auch für uns nicht leicht in der Nachkriegszeit, aber heute ist es noch viel schwieriger geworden. Die generelle Architektursituation ist nicht erfreulich.

STANDARD: Sie, als einflussreicher Architekt . . .

Holzbauer: Ich bin nicht einflussreich, Sie reiten dauernd darauf herum.

STANDARD: Gut - wären Sie ein einflussreicher Architekt: An welchen Hebeln müsste man drehen, um das den Auftraggebern klar zu machen?

Holzbauer: Ein Beispiel: Festspielhaus Salzburg. Wir dürfen dort die Baukosten von 23 Millionen um keinen Euro überschreiten. Ich kann noch so appellieren und versuchen begreiflich zu machen, dass wir überall an Materialien sparen und das Billigste verwenden müssen. Aber das rührt die nicht. Fünf Millionen mehr, und wir könnten das Haus mit Anstand fertig machen. Dem gegenüber steht allerdings ein Festspielbudget 2006 von 51 Millionen Euro. Das ist pervers. So viel dazu, ich wäre einflussreich.

STANDARD: Stichwort Festspielhaus: Warum wollten Sie dieses Projekt mit allen Mitteln an sich reißen?

Holzbauer: Weil es mehrmals kurz vor einer Beauftragung gestanden ist und mir eine Herzensangelegenheit war und weil die Bedingungen des Wettbewerbs äußerst problematisch waren. Das ausschlaggebende Stichwort war dann dieses verächtliche „Mozart in den Keller“. Das kam von Valentiny, clever wie er ist - und Schüler von mir.

STANDARD: Da sind Sie böse geworden.

Holzbauer: Sagen wir einmal so. Da bin ich stur geworden. Ich bin ein emotioneller Mensch, und ich habe beschlossen herauszufinden, ob ich mich durchsetzen kann.

STANDARD: Sie konnten. Wollen Sie immer noch behaupten, Sie wären kein mächtiger Mann?

Holzbauer: Natürlich. Gewonnen hat ja mein Anwalt. Der war gut. Er hat mich auch viel Geld gekostet.

STANDARD: Verstehen Sie sich mit François Valentiny wieder, mit dem Sie das Projekt nun gemeinsam abwickeln?

Holzbauer: Na sicher. Wir lieben uns.

STANDARD: Was sagen Sie zu den Vorwürfen, Sie und Gustav Peichl würden sich gegenseitig bei Wettbewerben bevorzugen?

Holzbauer: Mit Hand aufs Herz: Da ist nichts dran. Wir konnten uns in der Holzmeister-Schule gar nicht ausstehen. Später gab es keinen Kontakt, der kam erst nach und nach wieder. Ich weiß schon, dass man das im Falle der Nationalbank behauptet hat, aber angesichts der anderen Projekte: Meines war wirklich das beste.

STANDARD: Glauben Sie an das Prinzip Wettbewerb, wie es momentan gehandhabt wird?

Holzbauer: Nein, und das liegt an der EU. Unglaubliche Dinge passieren: Wie ist es möglich, dass etwa Norman Foster mit dem Bau des Wembley Stadions oder Santiago Calatrava mit einem Opernhaus in Valencia direkt beauftragt werden? Alles wird mit EU-Geldern und ohne Wettbewerb gebaut. Die scheren sich einen Dreck darum. Wir, wir scheißen uns an. Für alles muss ein Wettbewerb her. Auch die Verhandlungsverfahren sind eine Willkür sondergleichen - eine perverse Geschichte.

STANDARD: Zurück zu Ihren eigenen Projekten: Welche waren Ihre wichtigsten?

Holzbauer: Das hängt immer mit der Beziehung zum Bauherrn zusammen, ich hatte das Glück, ein paar zu haben, die fantastisch waren. Im Falle des Landhauses Bregenz etwa oder der Universität Salzburg.

STANDARD: In letzterem Fall hatten Sie allerdings auch nur den zweiten Wettbewerbsplatz gewonnen.

Holzbauer: Ich gebe es zu.

STANDARD: Wie kommt es, dass doch Sie gebaut haben?

Holzbauer: Weil ich das wollte. Stimmt. Da war ich vielleicht doch mächtig.

verknüpfte PublikationenWilhelm Holzbauer - Holzbauer und Partner / Holzbauer und Irresberger