Übersicht

Publikationen

Bauwerke

Artikel 12

Ein Zacken aus der Krone der Toblerone

Der britische Architekt Sir David Chipperfield hat die Erweiterung des Zürcher Kunsthauses konzpiert. Am Tag der Grundsteinlegung erörtert er im Gespräch bauliche, aber auch kulinarische Präferenzen.

Der britische Architekt Sir David Chipperfield hat die Erweiterung des Zürcher Kunsthauses konzpiert. Am Tag der Grundsteinlegung erörtert er im Gespräch bauliche, aber auch kulinarische Präferenzen.

Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „Neue Zürcher Zeitung“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()

David Chipperfield: Baumeister des Understatement

Aus dem Blitzlichtgewitter hält sich der Direktor der Architektur-Biennale heraus, seine Bauwerke weisen eine unaufgeregte Schönheit auf.

Aus dem Blitzlichtgewitter hält sich der Direktor der Architektur-Biennale heraus, seine Bauwerke weisen eine unaufgeregte Schönheit auf.

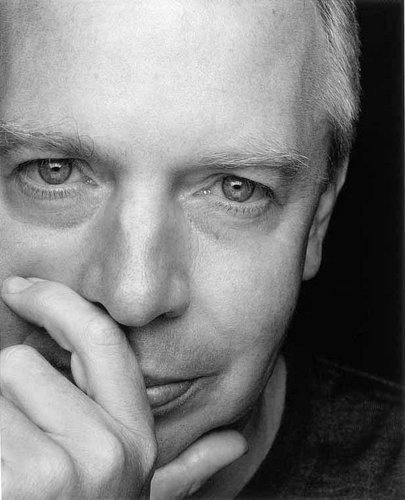

Kein anderer Architekt von der Insel verkörpert das britische Understatement so überzeugend wie er. Aus dem Blitzlichtgewitter hält er sich her aus, sein Auftreten ist zurückhaltend, und seine Bauwerke weisen eine dermaßen unaufgeregte Schönheit auf, dass sie oft erst beim dritten Hinsehen ins Auge stechen. Die Rede ist von David Chipperfield (59).

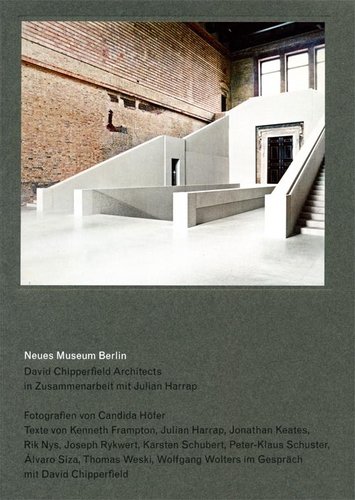

Zu seinen bekanntesten Bauten der letzten Jahre zählen das Neue Museum auf der Museumsinsel in Berlin (2009), das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck (2010) und das Kaufhaus Peek & Cloppenburg in der Kärntner Straße in Wien (2011). Das nächste Wiener Projekt ist in Bau: Für den Hotelbetreiber Falkensteiner baut Chipperfield derzeit ein Vier-Sterne-Haus am Margaretengürtel. Die Eröffnung ist für nächstes Jahr geplant.

Vielen ist seine Architektur zu klobig, zu massiv, zu schwer in Kalkstein gemeißelt. Doch jetzt taucht der kühle Brite aus seiner strengen Gestaltungskammer auf und attackiert die großen Stars. Als Direktor der 13. Internationalen Architektur-Biennale in Venedig, die heute, Mittwoch, eröffnet wird, erklärte er: „Die meisten Architekten sind arrogant und überheblich. Daher will ich auf der diesjährigen Biennale das Starsystem in Frage stellen. Ich will dem Genie ein bisschen Raum wegnehmen.“

Doch die Biennale ist und bleibt ein Schauplatz der Eitelkeiten - sehr zum Verdruss des weißhaarigen Direktors, der sich eher dem Einfachen und Bodenständigen verbunden fühlt. „Je älter ich werden, desto stärker merke ich, wie sehr mich meine Kindheit geprägt hat“, sagte er kürzlich in einem Interview. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in der Grafschaft Devon, half er seinem Vater, Ferienwohnungen im eigenen Gut umzubauen. David riss den Zeichenstift an sich, studierte Architektur an der Kingston University sowie an der weltberühmten Architectural Association (AA) und unterhält heute Büros mit insgesamt mehr als 200 Mitarbeitern in London, Berlin, Mailand und Schanghai.

Nach vielen realisierten Luxusboutiquen, Museumsbauten und Privathäusern sowie einer kuratierten Nabelschau in Venedig fragt man sich: What will be next? „Sehen Sie dieses Hemd, das ich heute trage? Der Stoff ist zu transparent, der Kragen passt nicht, die Ärmel sind zu lang, die Manschetten zu steif und die Knöpfe nicht schön. Eine Katastrophe!“ Wieder einmal Understatement. „Eines Tages will ich einfach nur ein schönes, weißes Hemd entwerfen.“

verknüpfte Beiträge

Architektur-Biennale Venedig

Der Raum zwischen Genie und Bastard

Am 29. August startet die Architektur-Biennale in Venedig. Direktor David Chipperfield nutzt die Gelegenheit und will das Starsystem aushebeln.

Am 29. August startet die Architektur-Biennale in Venedig. Direktor David Chipperfield nutzt die Gelegenheit und will das Starsystem aushebeln.

STANDARD: Sie wurden gebeten, die Direktion der 13. Architektur-Biennale 2012 zu übernehmen. Was war Ihre erste Reaktion?

Chipperfield: Ich war sehr überrascht. Es ist nicht leicht, so eine große Aufgabe in den beruflichen Alltag zu integrieren. Ich glaube, da haben es hauptberufliche Kuratoren schon leichter. Wir haben im Büro lange darüber diskutiert, doch schließlich dachte ich mir, dass das eine schöne Herausforderung wäre. Und so habe ich gesagt: Ja, ich mach's.

STANDARD: Warum gerade David Chipperfield?

Chipperfield: Da kann ich nur raten. Die letzten Ausstellungen in Venedig waren oft recht künstlerisch und kuratorisch geprägt. Vielleicht wollte man einfach wieder mal „back to the roots“, zurück zur Architektur. Da bietet sich ein praktizierender Architekt wie ich durchaus an. Doch vor allem glaube ich, dass ich ein guter Gegenpart zur letzten Biennale-Direktorin Kazuyo Sejima bin. Sie ist die Avantgardistin, ich bin der Bodenständige.

STANDARD: Das von Ihnen gewählte Thema für die Biennale lautet „Common Ground“. Das heißt?

Chipperfield: Common Ground ist für mich der Ort, an dem viele verschiedene Positionen, Charaktere und Ideen aufeinandertreffen. Im Deutschen gibt es dafür einen sehr schönen Begriff: Allmende. Ich würde den Common Ground daher am ehesten als eine Art „mentale Allmende“ übersetzen.

STANDARD: Und was soll auf dieser mentalen Allmende passieren?

Chipperfield: Ich will das Starsystem infrage stellen. Ich will den ewigen Wettbewerb ausblenden. Ich will dem Genie ein bisschen Raum wegnehmen. Und ich will wieder zurück zur Gemeinschaft. Wissen Sie, von den meisten Menschen wird Architektur immer noch missverstanden. Sie stellen sich darunter die auffälligen, kostspieligen Gebäude der sogenannten Stararchitekten vor, die das Image und den optischen Effekt jedem funktionalen Nutzen vorziehen. Und sie halten Architekten für urbane Dekorateure!

STANDARD: Ist genau das nicht oft der Wunsch der Vorstandsebenen und Chefetagen?

Chipperfield: In den großen Unternehmen wird Architektur ganz nach dem Motto abgewickelt: Ein Star muss her! Sollten wir uns einen Frank Gehry leisten? Oder kaufen wir eine Zaha Hadid? Oder bitten wir doch lieber Herzog & de Meuron um einen Entwurf? Und die Lifestyle-Medien unterstützen dieses Bild auch noch. Sie interpretieren die moderne, zeitgenössische Architektur als eine Summe autobiografischer Tendenzen. Ich halte diesen Ansatz für komplett falsch.

STANDARD: Laut Lifestyle-Medien sind Sie doch auch ein Star.

Chipperfield: Immer dieser Medienjargon!

STANDARD: Die meisten Menschen haben Angst vor Architekten. Woher kommt das?

Chipperfield: Sie haben Angst vor ihnen, weil die meisten Architekten arrogant und überheblich sind. Sie erarbeiten sich ihre Position durch Widerstand und Hartnäckigkeit. Das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für Beliebtheit und Akzeptanz.

STANDARD: Wo würden Sie sich selbst positionieren?

Chipperfield: Sie meinen auf der Arroganz-Skala? Ich muss jeden Tag kämpfen. Ich kämpfe um Aufträge, ich kämpfe um Fairness, und ich kämpfe um Qualität. Mag schon sein, dass dieser Kampf gegen Auftraggeber und Behörden arrogant rüberkommt. Mag schon sein, dass ich dadurch manchmal wie ein „fighting bastard“ wirke. Damit kann ich leben.

STANDARD: Auf einer Skala von 0 bis 10?

Chipperfield: Ich würde sagen: 3 im Umgang mit der Öffentlichkeit, 7 im Umgang mit Investoren.

STANDARD: Wie wollen Sie erreichen, dass sich die Architekten an Ihre Vorgabe „Common Ground“ halten und nicht wieder ihre eigene Show abziehen wie so oft?

Chipperfield: Mit Optimismus. Die Vorgabe ist ganz klar.

STANDARD: Konkret: Was werden wir sehen?

Chipperfield: Ich möchte noch keine Details verraten. Bis zur Eröffnung sind es noch zehn Tage. So viel Geduld muss schon sein.

STANDARD: Inwiefern tragen Sie als Architekt selbst dazu bei, einen Common Ground in der Bevölkerung zu schaffen?

Chipperfield: Ich bin ein Verfechter einer Architektur für Menschen. Ich versuche, in all meinen Projekten die soziale Komponente mitzudenken. Aber vielleicht bin ich ja Idealist.

STANDARD: Sind Sie das?

Chipperfield: Die Art und Weise, wie wir heute Städte bauen, ist eine Ansammlung von vielen einzelnen Beiträgen. Und den meisten Beiträgen sieht man an, dass sie aus einem Impetus an Gewinnproduktion und Geldgier heraus entstanden sind. Die meisten Bauwerke in der Stadt sind nichts anderes als Geldmaschinen. Jedes Mal, wenn ich mich in meiner Heimatstadt London umschaue, bin ich zutiefst schockiert. So kann Stadt jedenfalls nicht funktionieren. Das muss sich ändern.

STANDARD: Was schlagen Sie vor?

Chipperfield: Wir brauchen einen intellektuellen Überbau. Wir brauchen Protagonisten, die das große Ganze im Blickfeld behalten. Und wir müssen es endlich schaffen, die Stadt zwischen den Häusern mitzudenken - und nicht nur von Grundstücksgrenze zu Grundstücksgrenze. Die Wahrheit ist: Der öffentliche Freiraum, also die Straßen, Plätze, Parks und Gärten - mit einem Wort: die Stadt - sollte jedem gehören. Doch in den meisten Städten hat man das Gefühl, dass sie niemandem gehört.

STANDARD: Können Sie auch ein positives Beispiel nennen?

Chipperfield: Wissen Sie, die Projektentwicklung im angelsächsischen Raum ist stark von Investoren geprägt. Das ist eine Tatsache. Daher bin ich der tiefsten Überzeugung, dass der freie Markt Führung braucht. Man muss den Projektentwicklern und Investoren eine gewisse Verantwortung aufbürden. Es gibt in London seit kurzer Zeit recht strenge Vorgaben für Neubauentwicklungen. Zum Beispiel: Wenn ein Investor ein teures Spekulationsprojekt mit Wohnungen und Büros errichtet, dann müssen 35 Prozent davon dem geförderten Wohnbau zugutekommen. Das sorgt für eine gewisse Durchmischung in der Stadt. Oder noch besser: Berlin! Ein wunderbarer Freiraum, der einfach in Anspruch genommen wurde, ist der ehemalige Flughafen Tempelhof. Das Areal liegt mitten in der Stadt. Und während die Stadt Millionen von Euro ausgibt, um Studien für mögliche Nachnutzungen in Auftrag zu geben, spazieren die Bewohner durch die Büsche und nutzen das Flugfeld und den Rasen als Park. Das gefällt mir.

STANDARD: Das heißt, dass öffentlicher Freiraum nicht erst teuer gestaltet werden muss?

Chipperfield: That's it! Stadt und städtische Qualität - das ist in erster Linie das Erkennen und Nutzen von Potenzialen. In Berlin ist man da relativ cool. Die meisten Städte aber praktizieren lieber eine Kultur des Verbietens als eine des Ermöglichens. Das ist ein mentaler Knoten in den Behörden. Daran kann auch ein Architekt nichts ändern. Bestenfalls nur die Bevölkerung als Gruppe.

STANDARD: Und eine Biennale in Venedig?

Chipperfield: Sie sind ja ein noch größerer Idealist als ich! Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dazu ist die Architektur-Biennale per se zu elitär und zu kulturaffin. Aber sie kann immerhin Alternativen aufzeigen.

STANDARD: Ihr größter Wunsch als Direktor?

Chipperfield: Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, ein gewisses Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Ich will keine Selbstbeweihräucherung. Ich will keine Architekten, die durch die Biennale gehen und sich danach denken, wie toll sie sind. Alles - nur nicht schon wieder die Klischees und Ängste der Bevölkerung bestärken! Ich will die Besucher zum Nachdenken anregen und ihnen auf den Weg mitgeben: Common Ground - das sind wir alle.

David Chipperfield (58) ist Architekt in London. Er plante u. a. das Neue Museum in Berlin, das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck und das Kaufhaus Peek & Cloppenburg in der Kärntner Straße in Wien. Anfang des Jahres wurde er zum Direktor der 13. Architektur-Biennale in Venedig ernannt.

Die Biennale 2012: Mit Kazuyo Sejima, Direktorin der Architektur-Biennale 2010, hat die regelmäßige venezianische Nabelschau der Stars und Sternchen ein Ende genommen. Der diesjährige Biennale-Direktor David Chipperfield setzt diese Zurückhaltung fort. Unter dem Generalmotto „Common Ground“ nehmen insgesamt 55 Nationen teil. Angola, die Republik Kosovo, Kuwait, Peru und die Türkei feiern in Venedig heuer ihr Debüt. Darüber hinaus präsentiert Chipperfield eine Ausstellung mit 60 Positionen von Architekten, Künstlern und Fotografen. Eröffnung am 29. August. Zu sehen bis 25. November. (woj)

verknüpfte Beiträge

Architektur-Biennale Venedig

Party in der Kirche

«Common Ground» lautet der Titel der von David Chipperfield kuratierten 13. Architekturbiennale Venedig, die Ende August eröffnet wird. Auch mehrere Schweizer Architekten hat der Brite eingeladen. Jürgen Tietz sprach mit David Chipperfield über die Biennale und die Bedeutung des architektonischen Dialogs.

«Common Ground» lautet der Titel der von David Chipperfield kuratierten 13. Architekturbiennale Venedig, die Ende August eröffnet wird. Auch mehrere Schweizer Architekten hat der Brite eingeladen. Jürgen Tietz sprach mit David Chipperfield über die Biennale und die Bedeutung des architektonischen Dialogs.

Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „Neue Zürcher Zeitung“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()

verknüpfte Beiträge

Architektur-Biennale Venedig

Der Museumsmacher

Mit Museumsbauten in Europa, den USA und China hat sich der Brite David Chipperfield einen Namen gemacht. Heute Montag wird er sein Projekt für die Erweiterung des Zürcher Kunsthauses vorstellen, mit dem er den Architekturwettbewerb gewonnen hat.

Mit Museumsbauten in Europa, den USA und China hat sich der Brite David Chipperfield einen Namen gemacht. Heute Montag wird er sein Projekt für die Erweiterung des Zürcher Kunsthauses vorstellen, mit dem er den Architekturwettbewerb gewonnen hat.

Egal ob Glas, Ziegel oder Beton – mit seinen Ausstellungsgebäuden hat sich der Brite David Chipperfield in den letzten Jahren den Rang eines weltweit führenden Museumsarchitekten der Gegenwart gesichert. Anstelle von spektakulär-skulpturalen Paukenschlägen entwirft er Bauten, die durch ihre archaisch-kraftvolle Noblesse überzeugen. Der Vielfalt der verwendeten Materialien entspricht dabei die weltweite Streuung seiner Museumsprojekte von Amerika bis China. So ist dieses Jahr sein Liangzhu Culture Museum im chinesischen Hangzhou eröffnet worden. Die gegeneinander versetzten Kuben des Museums mit einer ruhigen Fassade aus iranischem Travertin sind charakteristisch für Chipperfields Arbeit. Ganz ohne architektonische Aufregung gelingt es ihm, eine kraftvolle und harmonische Raumwirkung zu erzeugen, indem er die Baukörper in ein spannungsvolles Verhältnis zueinander stellt. Gegenwärtig plant Chipperfield weitere Museen in Anchorage (Alaska) und im norwegischen Arendal. Und in Davenport im US-Teilstaat Iowa hat er das Figge Art Museum verwirklicht, dessen grossformatige gläserne Kuben einen Blickfang am Ufer des Mississippi bilden.

„Brücken zwischen gestern und heute“

Der Londoner Architekt David Chipperfield verhilft zwei Großkaufhäusern in Österreich (Wien und Innsbruck) zu neuen Fassaden. Eben gewann er den wichtigsten Architekturpreis Englands. Mit Ute Woltron sprach er über den Erklärungsbedarf von Architektur.

Der Londoner Architekt David Chipperfield verhilft zwei Großkaufhäusern in Österreich (Wien und Innsbruck) zu neuen Fassaden. Eben gewann er den wichtigsten Architekturpreis Englands. Mit Ute Woltron sprach er über den Erklärungsbedarf von Architektur.

David Chipperfield, 53, vermittelt auf eine ruhige Art Autorität und Authentizität. Diese Eigenschaften spiegeln sich auch in seiner Architektur wider. Er verbindet klassische Formen mit Leichtigkeit und Modernität, wie im Falle des Literaturmuseums im deutschen Marbach. Dafür erhielt er am Samstag den Stirling-Preis des Royal Institute of British Architects. Chipperfield arbeitet derzeit an 30 Projekten weltweit. Am wenigsten baut er noch in England.

Standard: Sie sind hierzulande derzeit gleich mit zwei Projekten sehr präsent.

Chipperfield: Sie sind nicht völlig losgelöst voneinander zu betrachten. Nachdem wir den Wettbewerb für Peek & Cloppenburg in Wien gewonnen hatten, fragten die Innsbrucker Bauherren, die ein Problem mit ihrer Fassade hatten, bei Cloppenburg an. Der empfahl mich zu engagieren.

Standard: Hierzulande wird jedes Stück Architektur heftig diskutiert, vor allem, wenn es in heiklen Ensembles wie der Wiener Innenstadt entsteht. Sind Sie sich dessen bewusst, dass Sie hier am Herzen der Nation operieren?

Chipperfield: Wir sind geübt darin, über Architektur zu diskutieren. Zum einen sollte man dazu in der Lage sein, Architektur zu erklären, also zu vermitteln, dass es sich nicht um eine obskure Angelegenheit von Insidern handelt. Zum anderen muss ein Projekt Qualitäten beinhalten, die von den Leuten erkannt und geschätzt werden. Nicht, weil man ihnen das einredet, sondern weil die Projekte eine Kontinuität haben, Erinnerungen wecken, Sinn machen. Dialog sollte vielleicht nicht immer auf nervösem Niveau in den Zeitungen stattfinden, aber er ist wichtig.

Standard: Was werden die Leute am Peek-&-Cloppenburg-Geschäft mögen?

Chipperfield: Wir wollen ein Kaufhaus nach menschlichem Maßstab bauen. Also haben wir gemeint: Warum soll es keine großen Fenster geben? Warum soll es nicht wie ein Gebäude des 19. Jahrhunderts funktionieren? Die Fenster sind eine Art zivilisierendes Element für großformatige Gebäude. Es wird also ein ziemlich klassischer, sogar archaischer Bau werden, dessen Qualität aus dem Fassadenstein und den Fensterproportionen geschöpft wird.

Standard: Ein Architekturamalgam aus gestern und heute also.

Chipperfield: Daran sind wir interessiert: An Kontinuität, am Lernen von der Geschichte bei gleichzeitiger Fortentwicklung. Wir wollen die Geschichte nicht wiederholen, aber diese Brücke zwischen gestern und heute bauen.

Standard: Offenbar mag man diesen Ansatz in Kontinentaleuropa, wo Sie deutlich mehr bauen als auf der Insel.

Chipperfield: Die Architekturdebatte in England ist tatsächlich nicht so gut. Sie wird emotional geführt und ist meistens von Uninformiertheit gekennzeichnet. Ein anderes Problem ist: In England haben wir kaum Wettbewerbe.

Standard: Tatsächlich? Die Londoner Projekte für Olympia 2012 werden doch über Wettbewerbe vergeben?

Chipperfield: Nicht wirklich. Am Wettbewerb für das Hauptstadion konnten sich nur Architekten beteiligen, die schon 20 Stadien gebaut haben. Die einzigen echten Wettbewerbe sind die für die Schwimmhalle, das Velodrom und für Wohnungen.

Standard: Auch sonst sind keine Wettbewerbe in Sicht?

Chipperfield: Wettbewerbe in England laufen eher auf der Ebene von Interviews als auf Basis von Entwürfen. Die Investoren wollen herausfinden, ob sie mit dir zusammenarbeiten können. Ich habe ein Jahr lang in Graz unterrichtet, in der Zeit gab es etwa 30 Wettbewerbe. Im selben Jahr hatten wir nur einen in England! Der Grund dafür ist, dass wir kein öffentliches System haben. Das hat Margaret Thatcher umgebracht. Wir haben ein dereguliertes System, was England zwar zu einem wirtschaftlich interessanten Platz macht, weil Thatcher damit eine Art Freiheit kreiert hat. Doch diese Freiheit drückt sich vor allem in kommerziellen Projekten aus. Es gibt sehr wenig Wohnbau und kaum öffentliche Projekte - und wenn es sie gibt, werden sie von Developern entwickelt.

Standard: Klingt schrecklich.

Chipperfield: Finanziell betrachtet mag das gut sein, aber für die Architektur ist die Situation eher schwierig.

Standard: Ist das der Grund dafür, dass Sie so gerne auf dem Festland bauen und Ihr Berliner Büro mehr Mitarbeiter beschäftigt als das in London?

Chipperfield: Ja. Wir haben hart an Wettbewerben in Deutschland gearbeitet, das Projekt Museumsinsel in Berlin war enorm wichtig für uns.

Standard: Seit 1997 feilen Sie am Masterplan, das Eingangsgebäude ist fertig, doch die Debatten um Ihre Berlin-Projekte waren auch nicht ohne.

Chipperfield: Ich halte es für elementar, dass Architekten erklären können, was sie tun, und das ist mitunter auch gut für sie selbst. Denn es gibt Momente, da kommst du drauf, dass du es gar nicht kannst, und dann bemerkst du, dass andere Recht haben könnten.

Standard: Wie reagieren Sie darauf?

Chipperfield: Man wird auf sich selbst zurückgeworfen. Man kann nicht immer alle überzeugen, aber zumindest kann man vermitteln, dass man mit Ernsthaftigkeit und Integrität arbeitet.

Standard: Vor Ihrer Selbstständigkeit ab 1984 haben Sie bei den Hightech-Gurus Norman Foster und Richard Rogers gearbeitet. Formal erkennt man das in Ihrer Architektur nicht - was haben Sie bei den beiden gelernt?

Chipperfield: Viel. Professionalität, Genauigkeit und Detailsorgfalt. Außerdem haben die beiden das integrierte Team erfunden. Statiker, Kostenkontroller, Ingenieure waren immer projektbeteiligt. Und zumindest zu der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, waren beide soziale Idealisten. Rogers und Foster wollten ihren Gebäuden eine soziale Dimension verleihen. Rogers Centre Pompidou ist die gebaute Idee einer neuen Gesellschaft und einer für alle offen stehenden Kultur. Rogers und Foster waren Kinder des 68er-Jahres, und letztlich ist das Centre Pompidou ein Hippie-Projekt.

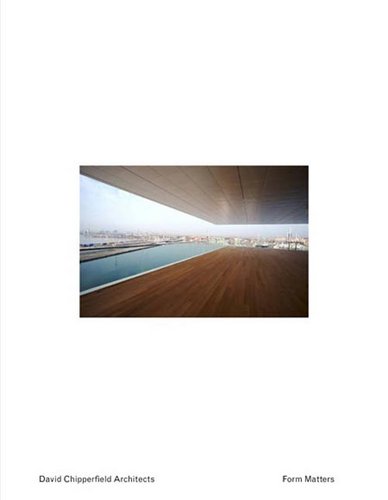

Standard: Wie bringen Sie einen ähnlichen sozialen Ansatz in ein Gebäude wie den Pavillon des America's Cup in Valencia, das Sie für die ausgesuchte Geldelite gebaut haben?

Chipperfield: Stimmt, doch die Vorgabe beinhaltete auch, mit diesem Gebäude zugleich ein Symbol für die Stadt zu bauen. Einer der Gründe, warum wir den Wettbewerb gewonnen haben, war, dass wir die unteren Plattformen für die Öffentlichkeit geöffnet haben. Sowohl die Stadt als auch die Leute vom America's Cup mochten die Idee, und das Gebäude ist heute sehr beliebt. Das wäre es nicht, wenn es sich lediglich um eine Box für die Elite handelte.

ZUR PERSON: David Chipperfield, 1953 in London geboren, studierte Architektur an der Kingston School of Art. Er unterhält Büros in London, Berlin, Mailand und Schanghai. Zu seinen bekanntesten Gebäuden zählen u. a. das River and Rowing Museum in Henley-on-Thames (GB) und das Figge Arts Museum in Davenport (USA).

Profil

Architekturstudium an der Kingston School und der Architectural Association in London, Diplom 1977

Zusammenarbeit mit Douglas Stephen, Richard Rogers und Norman Foster

Seit 1984 eigenes Büro in London

Lehrtätigkeit

David Chipperfield unterrichtet und lehrt sowohl in Europa als auch den USA. Er war Professor für Architektur an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart, und Gastprofessor an der Harvard Universität, USA, der Universität Graz, Österreich, der Universität Neapel, Italien, am Royal College of Art, London, Großbritannien, der École Polytechnique, Lausanne, Schweiz, dem Art Institut Chicago, USA, der School of Architecture in Neapel, Italien, und dem Illinois Institut für Technologie in Chicago, USA. Zudem hatte er 2003 den Mies van der Rohe Vorsitz an der Escola Técnica in Barcelona inne und ist derzeit Honorarprofessor an der University of the Arts in London.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften

Seit 1982 Corporate Member of the RIBA

2004 Ehrenmitglied der Florenzer Akademie für Kunst und Design

2004 Commander of the Order of the British Empire (CBE)

2006 Berufung zumRoyal Designer for Industry (RDI)

2007 Ehrenmitglied des American Institute for Architects (AIA)

2007Ehrenmitglied des Bundes Deutscher Architekten (BDA)

2008 Ernennung zum Royal Academician (RA)

2008 Ehrendoktor der Kingston Universität

Publikationen

Dudler Gigon/Guyer Chipperfield, J. Christoph Bürkle, Alexander Bonte, JOVIS

Neues Museum Berlin, , Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König

Neues Museum, Staatliche Museen Berlin, Elke Blauert, nicolai Verlag

Bauwelt, , Bauverlag BV GmbH

Neues Museum, Andres Lepik, Hatje Cantz Verlag

Das Neue Museum Berlin, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Landesdenkmalamt Berlin, Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, E. A. Seemann Verlag

David Chipperfield 1991-2006, , El Croquis

David Chipperfield, Thomas Weaver, Birkhäuser Verlag

Auszeichnungen

1993 Andrea Palladio Preis

1999 Heinrich Tessenow Goldmedaille

In nextroom dokumentiert:

Mies van der Rohe Award 2007, Finalist, America’s Cup Building „Veles e Vents“