Details

- Adresse

- Europaplatz 1, 6005 Luzern, Schweiz

- Architektur

- Jean Nouvel

- Mitarbeit Architektur

- Brigitte Métra (Projektleitung), J. Achache, M.-H. Baldran, D. Brault, S. Carbone, G. Domenig, X. Lagurgue, D. Laurent, Ph. Mathieu, E. Nespoulous, J. Parmentier, M. Raasch, M. Röthlisberger, B. Weinstein, S. Zopp

- Bauherrschaft

- Stadt Luzern

- Tragwerksplanung

- Elektrowatt Engineering AG, Plüss Meyer Partner

- Raumakustik

- Russel Johnson

- Fotografie

- Hans Ege, Paul Raftery / ARTUR IMAGES

- Funktion

- Theater und Konzert

- Ausführung

- 1993 - 1999

Publikationen

Archfoto

Genereller introtext zu Archfoto der von nextroom geschrieben wird.

-

Bildagentur

- ARTUR IMAGES

Presseschau

Alltag einer Ikone

Zehn Jahre KKL Luzern. Wie bewährt sich das Gebäude?

Der Hausmeister berichtet.

Zehn Jahre KKL Luzern. Wie bewährt sich das Gebäude?

Der Hausmeister berichtet.

Eigentlich hätte Joe Michel nur während der ersten drei Betriebsjahre den Unterhalt und den technischen Betrieb des KKL, des Kultur- und Kongresszentrum Luzern aufbauen sollen. Doch der heutige Leiter Gebäude und Infrastruktur liess sich, wie viele andere, von Jean Nouvels Architekturikone verzaubern und feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Dienstjubiläum. «Wer fürs KKL arbeitet, muss sich hundert Prozent mit dem Bau und der Architektur identifizieren», erklärt der Baufachmann und Betriebswirt, «und wer sich über den Aufwand aufregt, beispielsweise bei der Reinigung, ist bei uns nicht am richtigen Platz: Unser Haus ist ein Sonderfall — jeder Tag ist eine spannende Herausforderung.»

818 000 Franken hat die KKL Luzern Management AG letztes Jahr für die Reinigung der Architekturikone ausgegeben. Das sind immerhin knapp fünf Prozent des gesamten Betriebsaufwands von 17,58 Millionen Franken. Täglich zu Buche schla-gen vor allem die grossen Glasflächen und die vielen Chromteile in den weiten Foyers. «Die meisten Besucher schauen mit den Händen — wir müssen einzelne Glasflächen einmal pro Tag putzen lassen», sagt Michel gelassen. Weniger aufwendig ist die Pflege des dunklen Granitbodens, der Dreck und Kratzer gutmütig schluckt: «Der Stein, den Jean Nouvel ausgewählt hat, ist äus-serst widerstandsfähig. Den würde ich morgen wieder einbauen.»

Putzen nur mit Kletterdiplom

Eine viel gerühmte architektonische Attraktion, aber eine Herausforderung beim Entstauben und Pflegen, ist auch der «Geigenkasten». Die bauchige Holzhülle, die den Konzertsaal rundherum einmantelt, macht das Putzen zur Kletterübung. «Die Reinigung der Konzertsaal-Verkleidung und der Metallgitter-Fassade sind aufwendige Kletteraktionen», so Michel. «Es sind immer dieselben Firmen, die für uns putzen. Für die Reinigung der Hülle des wie ein Schiff vor Anker liegenden Saals konnten wir sogar dieselben Holzfachleute verpflichten, die die Verkleidung auch gebaut und montiert haben.» Konstanz und eine Beziehung zum Objekt sind aber nicht die einzigen Voraussetzungen für Michel. Wer am Haus herumturnt, braucht auch ein Kletterdiplom. Drei bis vier Mal pro Jahr seilen sich drei bis vier Arbeiter der Schreinerei Pfyl mit Klettergürtel und Helm ab und entstauben, waschen und ölen die Holzflächen.

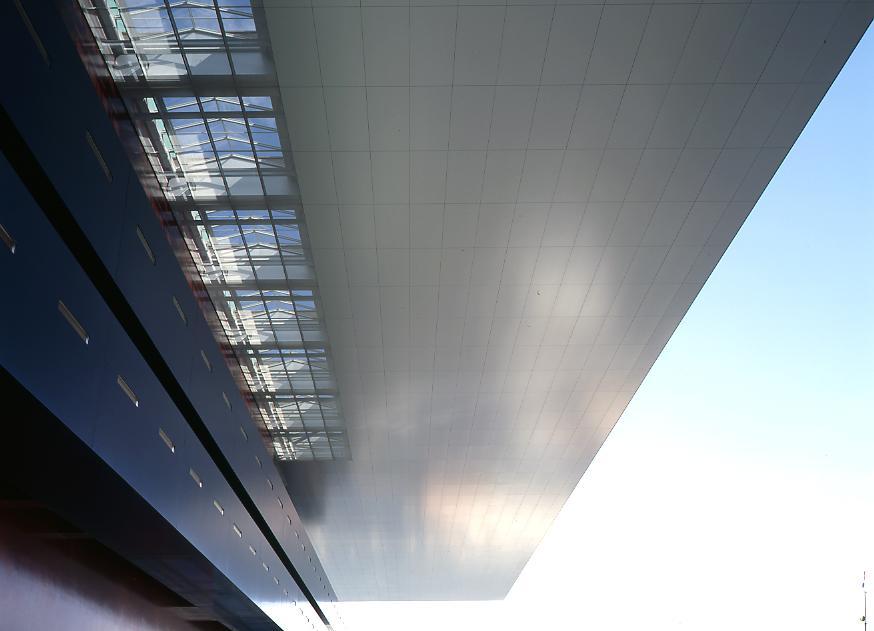

Dass das KKL spektakuläre Putzaktionen nach sich ziehen würde, war schon bei der Planung klar. Nicht gerechnet haben Michel und sein 14-köpfiges Team aber mit der 1,5 Zentimeter grossen Argyroneta aquatica. Der unscheinbaren Wasserspinne gefiel es am weit auskragenden Dach so gut, dass sie den See dafür verliess und mit ihren Kolleginnen die 7000 Quadratmeter grosse Alucobond-Verkleidung mit Spinnweben überzog. Die feinen Netze beeinträchtigten die vom Architekten präzis austarierte Reflektion — wie aber gegen das kleine Tier vorgehen? Michel beauftrage drei Kammerjäger, sich eine Lösung auszudenken. Erst das dritte und kleinste Unternehmen fand eine, indem es eigens fürs KKL einen Zerstäuber entwickelte, der das Insektizid so atomisierte, dass das Spinnengift immer noch wirksam ist, obwohl die feinen Flüssigkeitströpfchen auf der Untersicht unsichtbar blieben. Einmal pro Jahr baut die auf Schädlingsbekämpfung spezialisierte Ronner AG nun einen Hublift auf, entstaubt und wäscht die 21 Meter hohe Decke und «impft» sie mit ihrem Mittel gegen Wasserspinnen.

Das Dach hält

Weniger Überraschungen als erwartet bot die 107 auf 113 Meter grosse und bis zu 45 Meter auskragende Dachkonstruktion. Seit der Fertigstellung wird sie elektronisch überwacht. Zweistündlich werden alle Bewegungen mit-tels Sensoren aufgezeichnet. 29 Zentimeter darf der Dachrand bei starkem Wind ausschlagen, sobald dieser Grenzwert überschritten wird, geht der Alarm los. Zusätzlich wird alle zwei Jahre die Konstruktion von Spezialisten direkt und systematisch überprüft: Monteure kriechen zwischen den Trägern und Bindern hin und her und suchen an festgelegten Prüfstellen nach Verformungen, Rissen, Rostflecken oder Feuchtigkeit. Da Ende 2009 die zehnjährige Garantie abläuft, liess das KKL alle Daten und Rapporte seit 1998 analysieren. Das Fazit ist positiv: Das Dach überstand den Sturm Lothar ohne Schaden und zeigt auch bei Schnee oder Böen ein gutes Verhalten. «Was die Statik betrifft, werden wir auf die regelmässige Überwachung und Kontrollen verzichten, nicht aber auf die Kontrolle der Feuchte oder Korrosion», sagt Michel. Die dreiwöchige Dachkontrolle, die Teil des Werkvertrags ist, geht aufs Budget «Unterhalt, Reparaturen und Ersatz» der Trägerstiftung. Es betrug letztes Jahr 1,36 Millionen Franken.

Mehr Gastro, weniger Kongresse

Auf einer ganz anderen Ebene musste Elisabeth Dalucas auf die Architekturikone reagieren. Die Kunstwissenschaftlerin und Kommunikations-Fachfrau übernahm 2003 die Direktion in einem Moment, als das Vertrauen der Luzerner in «ihr KKL» langsam, aber sicher zu bröckeln begann: Insgesamt 160 Millionen Franken in fünf Abstimmungen haben sie bewilligt — und trotzdem schien das Subventionsloch nicht gestopft. Dalucas brachte den Kultur-Supertanker mit einer Reduktion der Veranstaltungen und einem Ausbau der Gastronomie wieder auf Kurs. Bis 2002 fanden jährlich etwa 850 Events im KKL statt, letztes Jahr noch 414. Bei den Kulturveranstaltungen positionierte Dalucas das Haus konsequent im «High-End»-Bereich. Das funktioniert auch dank der Strahlkraft der Architektur: «Wir können heute auswählen, wer im KKL Luzern auftritt oder einlädt», so Dalucas. Und der Chüngelizüchterverein, dem das Haus vor Eröffnung ja auch versprochen wurde? «Das KKL ist immer noch ein Begegnungsort für alle, aber nicht alle Veranstaltungen eignen sich fürs KKL Luzern», argumetiert die Direktorin.

Zweites wichtiges Gegensteuermanöver war der Ausbau der Gastronomie. Das ursprüngliche Konzept setzte nur auf Fremd-Catering. Doch von den Satellitenküchen musste das angelieferte Essen lange und komplizierte Wege quer durchs Haus nehmen. «Es war ein unüberbrückbarer Widerspruch: Die Gäste verbrachten einen erstklassigen Konzertabend mit den besten Solisten der Welt und assen danach wenig inspirierende Häppchen», erklärt die Direktorin.

2002 wurde deshalb im rückwärtigen Versorgungsbereich eine professionelle Produktionsküche eingebaut — die erste Voraussetzung für die Repositionierung des Hauses analog des neuen Slogans «culture, convention, cusine». Dalucas und ihr Team stimmten auch die Angebote der bei ihrer Übernahme bereits bestehenden Lokale besser aufeinander ab und eröffneten zwei weitere Restaurants und die «Crystal-Lounge» für private Anlässe. Die Kursänderung macht das KKL einerseits für mehr Luzerner attraktiv, zeigt sich andererseits auch positiv in der Betriebsrechnung: Heute trägt die Gastronomie aufwendige Konzerte und Veranstaltungen mit — sie macht mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes aus.

Schwarze Zahlen

Die KKL Luzern Management AG schloss das Jahr 2007 mit einem positiven Unternehmensergebnis von 114 073 Franken ab. So hat das Kongresszentrum sein betriebswirtschaftliches Ziel einer mindestens kostendeckenden Rechnung im volatilen Veranstaltungsbusiness erreicht. Das KKL führte 2007 414 Veranstaltungen mit rund 400 000 Gästen durch. Zusätzlich haben gut 11 600 Besuchende das Haus besichtigt.

Links

Wie sich das Dach im Lothar-Sturm verhalten hat, alle Messresultate und weitere Links zum KKL > www.hochparterre.ch / links

verknüpfte Zeitschriften

hochparterre 2008-11

Architektur als Mutter aller Künste

(SUBTITLE) Gesamteröffnung des Kunst- und Kongresszentrums Luzern

An diesem Wochenende findet die Gesamteröffnung des Kunst- und Kongresszentrums Luzern mit einem «Kongress der Stimmen» statt. Nachdem im August 1998 bereits der vielgepriesene Konzertsaal eingeweiht werden konnte, ist nun der spektakuläre Bau des Pariser Architekten Jean Nouvel vollendet. Das Kunstmuseum wird allerdings erst ab Mitte Juni zugänglich sein.

An diesem Wochenende findet die Gesamteröffnung des Kunst- und Kongresszentrums Luzern mit einem «Kongress der Stimmen» statt. Nachdem im August 1998 bereits der vielgepriesene Konzertsaal eingeweiht werden konnte, ist nun der spektakuläre Bau des Pariser Architekten Jean Nouvel vollendet. Das Kunstmuseum wird allerdings erst ab Mitte Juni zugänglich sein.

Das Luzerner Kunst- und Kongresszentrum (KKL) ist wohl der seit langem aufregendste Neubau in unserem Land. Die widersprüchliche Entstehungsgeschichte, der vielgerühmte Konzertsaal, vor allem aber die starke architektonische Präsenz des Musentempels am Vierwaldstättersee (NZZ 18. 8. 98) führten dazu, dass Jean Nouvels Meisterwerk seit Jahren in aller Munde ist. Dabei hatte nach dem Wettbewerb von 1990 Nouvels wenig überzeugendes Siegerprojekt - eine flügellahme Ente in einem Glaskäfig - zu einem Scherbenhaufen geführt, den erst Thomas Held als deus ex machina beseitigen konnte. Dem obersten Bauherrn der Trägerstiftung gelang es 1993, den schmollenden Nouvel auf den Plan zurückzuholen und so den Weg für den Jahrhundertbau zu ebnen. Entstanden ist schliesslich eine futuristisch wirkende Megastruktur, die alle gewünschten Funktionen vom Konzertsaal über die Mehrzweckhalle und das Kunstmuseum bis hin zu den Kongressräumen, Bars und Restaurants unter einem riesigen Dach vereint.

Dunkel glühende Architekturlandschaft

Wie eine messerscharfe Klinge schwebt das rund 100 mal 100 Meter grosse Dach über den drei auf den See ausgerichteten Kulturbauten und dem quer dazu gestellten Betriebsgebäude. Die durch das weit auskragende Dach verschattete Hauptfassade erscheint vom Schweizerhofquai aus wie ein schwarzes Loch im Uferpanorama - oder wie ein monolithischer, aus den Weiten des Alls auf die Erde gefallener Fremdkörper, den man in seiner enigmatischen Abgehobenheit eher im Grossstadtdschungel von L. A. erwarten würde als im pittoresken Weichbild von Luzern. Dabei hat sich der Meister aus Paris in diesem Werk, das zweifellos die Quintessenz seines bisherigen Schaffens darstellt, ganz gezielt mit der Stadt, dem See und den Bergen auseinandergesetzt und zu einer Lösung gefunden, die je nach Licht und Witterung industrielle, nautische, kosmische oder gar sakrale Assoziationen weckt.

Aus der Nähe betrachtet, kommen dann aber auch die architektonischen Reize dieser Kulturmaschine zum Zug: Dunkel in Rot, Grün und Blau glühende Oberflächen wechseln ab mit Höhlungen und Vorsprüngen, mit Terrassen, Gangways und Treppentürmen. Zu diesem plastischen Gefüge gesellt sich nun als neuster Bauteil die transparente, von einem Aluminiumgitter umhüllte Glasbox des Westflügels. Unter seinem Dach wurde - gleichsam als Etagengeschäft - soeben das Kunstmuseum fertiggestellt. Wenn man vom Bahnhof kommt, betritt man diesen Bauteil nun als ersten. Hinter dem etwas geduckten Eingang explodiert die Eingangshalle förmlich nach oben, während man die räumliche Tiefe erst nach und nach erahnt. Durch Glastüren und über eine Holzbrücke, die einen der beiden ins Gebäude hineingezogenen (und dessen Dreiteilung in Kongresshaus, Luzernersaal und Konzertgebäude nachzeichnenden) Kanäle quert, gelangt man in die architektonische Staffage des eigentlichen Foyers. Durchblicke, Spiegelungen und die Vexierspiele von Licht und Material bewirken hier dramatische Effekte, verschleiern dabei aber ganz bewusst den konstruktiven Kraftakt.

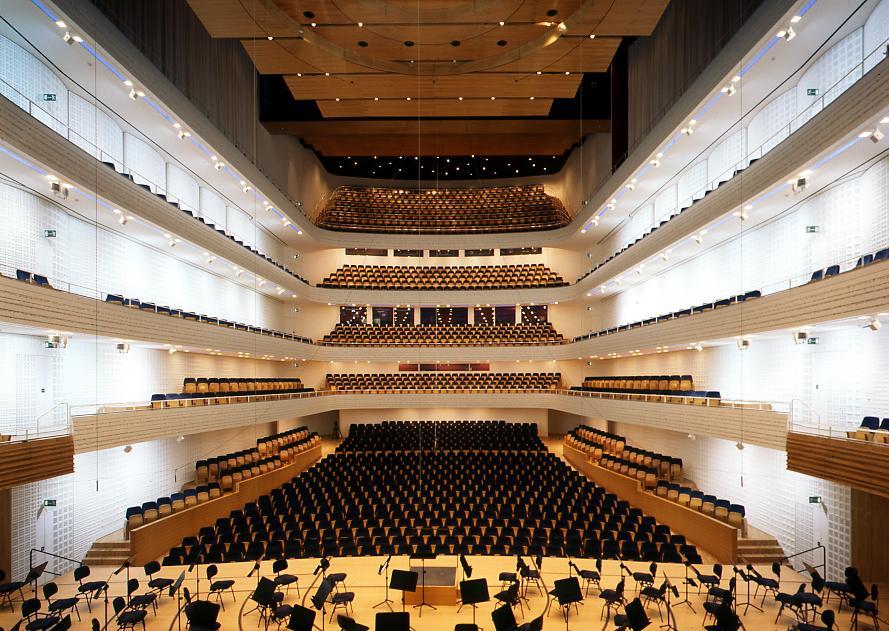

Kultur in weissen Räumen

Mit seinen Wassergräben, Aussichtskanzeln, Steinschluchten und Raumgittern stellt diese an Science-fiction-Filme erinnernde Innenwelt eine künstliche Landschaft dar, die nur in der expressiven Eingangshalle von Frank Gehrys Museum in Bilbao ein Gegenstück findet. Nach solch baukünstlerischem Höhenflug wirkt die knochenbleiche «Salle blanche», die Nouvels ursprünglicher Idee eines dunkelblauen Konzertsaals diametral entgegensteht, ernüchternd. Dank seinen akustischen Qualitäten vermochte dieser Saal dennoch das Publikum zu überzeugen. Ob dies dem neuen Kunstmuseum, das weit klinischer ausgefallen ist, ebenfalls gelingen wird, ist fraglich. Unter dem Dach des Mittel- und des Westtrakts hat Nouvel nämlich zusammen mit Rémy Zaugg 20 abstrakte Museumsräume mit 2100 Quadratmetern Ausstellungsfläche kreiert, die noch ganz der puritanisch- minimalistischen Idee eines hermetisch von der Aussenwelt abgeschirmten «White Cube» entsprechen. Dass Ulrich Loock, der Museumsleiter, das Haus wie eine Kunsthalle bespielen will, in der Sammlungsbestände nur im Kontext der «rollenden Programmierung» zum Zuge kommen sollen, passt durchaus ins Bild dieser rigiden Säle.

Die Abschottung der Museumsräume geht so weit, dass selbst das durch die Decke einfallende Tageslicht mittels Prismen und Metallblenden extrem gedämpft wird. Dadurch entsteht eine bleierne Atmosphäre, die beim Besucher leicht klaustrophobe Gefühle auslösen kann. Mag sein, dass alles besser wird, wenn erst einmal Kunst die weissen Kuben belebt. Jetzt aber atmet man noch auf, wenn man im hintersten Raum plötzlich durch ein riesiges Fenster Calatravas Bahnhofsfassade und kurz danach von der «Seufzerbrücke», die in den östlichen Museumsbereich führt, den tief unten zwischen West- und Mitteltrakt stahlblau glitzernden Kanal sieht. Schade, dass Nouvel, der im Foyerbereich die Ausblicke wie Ansichtskarten zu inszenieren wusste, sich hier so verschlossen gibt. Dabei betonte er doch stets, dass im Zentrum seiner Recherche die Kommunikation mittels Bildsequenzen, Assoziationen und Stimmungen stehe. Hier aber setzt er zugunsten der Kunst ganz offensichtlich auf die Absenz von Architektur und Kommunikation.

Schwierige Bespielung

Obwohl Luzern dieses Wochenende die «Gesamteröffnung» des KKL feiert, ist noch nicht das gesamte Haus zugänglich. Wohl ganz nach dem Geschmack der festfreudigen Luzerner findet diese Eröffnung in Raten noch eine Fortsetzung, wenn am 19. Juni das neue Kunstmuseum eingeweiht wird. Dann kann Loock der zur «Art» nach Basel pilgernden Kunstgemeinde den internationalen Anspruch seines Hauses mit der Eröffnungsausstellung «Mixing Memory and Desire» demonstrieren. Auch danach will das Kunstmuseum mit einem ambitiösen Programm auf die Herausforderung von Nouvels Architektur antworten. Wie schwierig das ist, veranschaulicht die seit seiner Eröffnung nicht unumstrittene Bespielung des Konzertsaals. Dabei verweisen Kritiker immer wieder auf die eigenwilligen Praktiken der Betriebsgesellschaft, die sich nicht scheut, in der «Salle blanche» neben Festwochenkonzerten etwa auch Guggenmusiktreffen durchzuführen, obwohl dafür doch der Luzernersaal zur Verfügung stünde. Die Leuchtenstadt hat sich mit dem KKL einen grossartigen Traum erfüllt. Nun sollte es ihr oberstes Ziel sein, dieses so zu bespielen, dass es nicht nur durch seine chamäleonartige Erscheinung und die stupenden Raumsequenzen, sondern auch durch seinen Inhalt immer wieder neu zu faszinieren vermag.

Falsche Töne im Luzerner Kulturpalast

(SUBTITLE) Elitär oder populär? Die Betreiber des Kultur- und Kongresszentrums im Dilemma

Knapp ein halbes Jahr nach der Eröffnung leidet das Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) unter einem Imageproblem: Dem Haus fehlt ein Gesicht. Nun soll das anders werden. Der erste Schritt: Zu seichte Veranstaltungen werden aus dem weissen Saal des 200-Millionen-Baus verbannt.

Knapp ein halbes Jahr nach der Eröffnung leidet das Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) unter einem Imageproblem: Dem Haus fehlt ein Gesicht. Nun soll das anders werden. Der erste Schritt: Zu seichte Veranstaltungen werden aus dem weissen Saal des 200-Millionen-Baus verbannt.

Eine Sinfonie aus Architektur und Akustik

Jean Nouvel hat den neuen Konzertsaal im Kultur- und Kongresszentrum in Luzern entworfen, und der Akustiker Russell Johnson hat ihm dabei dreingeredet. Am Mittwochabend fand nun das Eröffnungskonzert der Internationalen Musikfestwochen (IMF) statt. Sechs Fachleute sagen, wie es klang.

Jean Nouvel hat den neuen Konzertsaal im Kultur- und Kongresszentrum in Luzern entworfen, und der Akustiker Russell Johnson hat ihm dabei dreingeredet. Am Mittwochabend fand nun das Eröffnungskonzert der Internationalen Musikfestwochen (IMF) statt. Sechs Fachleute sagen, wie es klang.

Drinnen in der Kathedrale der Töne

Luzern besitzt weit und breit den spektakulärsten Konzertsaal. Am Mittwoch hatte er beim Eröffnungs- konzert der Internationalen Musikfestwochen seine Feuerprobe zu bestehen. Ein verheissungsvoller Auftakt.

Luzern besitzt weit und breit den spektakulärsten Konzertsaal. Am Mittwoch hatte er beim Eröffnungs- konzert der Internationalen Musikfestwochen seine Feuerprobe zu bestehen. Ein verheissungsvoller Auftakt.

Das Seestück in der Architektur

Eine Interpretation des klassischen Themas der modernen Baukunst

Unter Dach und Fach

Der Luzerner Kulturpalast von Jean Nouvel steht kurz vor der Vollendung - und die Stadt am Rand der Moderne

Der Luzerner Kulturpalast von Jean Nouvel steht kurz vor der Vollendung - und die Stadt am Rand der Moderne