Die Elbphilharmonie ist ein Raumkunstwerk, dessen unwiderstehliche Wirkung zahlreichen baukünstlerischen Setzungen zuzuschreiben ist. Weitgehend verborgen blieb der Öffentlichkeit, dass nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen den Architekten Herzog & de Meuron und dem Ingenieurbüro Schnetzer Puskas ein einzigartiges Tragwerk geschaffen werden konnte, das die hohen gestalterischen Ansprüche und komplexen funktionalen Erfordernisse gleichermaßen bewältigt.

Die Elbphilharmonie ist ein Raumkunstwerk, dessen unwiderstehliche Wirkung zahlreichen baukünstlerischen Setzungen zuzuschreiben ist. Weitgehend verborgen blieb der Öffentlichkeit, dass nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen den Architekten Herzog & de Meuron und dem Ingenieurbüro Schnetzer Puskas ein einzigartiges Tragwerk geschaffen werden konnte, das die hohen gestalterischen Ansprüche und komplexen funktionalen Erfordernisse gleichermaßen bewältigt.

Als die Architekten Herzog & de Meuron im Jahr 2003 erste Pläne für die Elbphilharmonie der Öffentlichkeit präsentierten, da war dies ein anderes Projekt als das Gebäude, das im Januar 2017 schlussendlich eröffnet wurde. Die Initiatoren, der Projektentwickler Alexander Gérard und seine Ehefrau, die Kunsthistorikerin Jana Marko, hatten eine klare, simple Idee: Das seit vielen Jahren leer stehende Lagerhaus Kaispeicher A, 1966 nach Plänen von Werner Kallmorgen fertiggestellt, sollte zu einem weithin leuchtenden Ort der Musikkultur werden.

Hierfür bildet der zum Parkhaus umgenutzte Speicher die Basis, auf dem ein hoher, gläserner Aufbau für ein Konzerthaus thront. Zur Finanzierung des Projekts sollte der Aufsatz mit kommerziellen Nutzungen wie einem Hotel und Wohnungen angereichert werden. Bei der ursprünglichen Planung galt, so Gérard, der Grundsatz, dass nur so viele neue Lasten auf den Kaispeicher aufgesattelt würden, wie vorher in ihm lagerten, um eine aufwendige und kostenträchtige Verstärkung des Tragwerks zu vermeiden und den Erhalt des Speichers zu gewährleisten. Doch die Stadt Hamburg, die die Investoren 2004 aus dem Architektenvertrag herauskaufte, um das Projekt in Eigenregie zu realisieren, vergrößerte aus kaufmännischen Erwägungen den kommerziellen Mantel erheblich. Laut Gérard hatte sich die zu bauende Fläche innerhalb kurzer Zeit um satte 43 % vergrößert.

Mit den Flächen wuchsen die Lasten. Nun war der Kaispeicher A, seiner traditionellen Backsteinummantelung zum Trotz, im Innern ein sehr effizienter Stahlbetonskelettbau, dessen Tragwerk für Lasten von immerhin 2 t/m² ausgelegt war. Doch er hätte nun das Doppelte – circa 200 000 t wiegt das verwirklichte Projekt – stemmen müssen, zu viel für den Nachkriegsbau. Weitere Gründe für die Entkernung: Um die von der Stadt gewünschten zusätzlichen Nutzflächen bei gleichbleibender Gebäudehöhe unterzubringen, mussten die Geschosshöhen im Speicher verringert werden. Die städtische Seite argumentiert anders: Es habe sich herausgestellt, dass das Stützenraster von 4 x 5,50 m zu eng für ein zeitgemäßes Parkhaus sei. Zudem sei der Hochwasserschutz bei Sturmfluten sowie der Anprallschutz bei Schiffshavarien nicht gewährleistet und hätte nur unter größten Anstrengungen nachgerüstet werden können.

Speicher wird Fassade

Was immer den Ausschlag gab: Der Speicher musste, wenngleich ein Denkmal, vollständig entkernt werden. Doch das Ingenieurbüro Schnetzer Puskas International aus Basel, das für die Planung des Tragwerks zuständig war, hat schon oft mit Herzog & de Meuron zusammengearbeitet und ist Herausforderungen gewohnt. Entscheidend für das Gelingen dieses im Verlauf der Planung immer üppiger werdenden Baus war, dass die Ingenieure von Beginn, also von den ersten Skizzen an, dabei waren und das Tragwerk so in enger Zusammenarbeit zwischen Architekten und Ingenieuren entstehen konnte. Für den radikalen Umbau des alten Kaispeichers wurden Rohwer Ingenieure hinzugezogen. Als erste Maßnahme wurden die Außenwände durch eine umlaufende Stahlkonstruktion gesichert, die aus Gerüsttürmen und daran angeschlossenen horizontalen Gurten bestand.

Nun konnten die alten Decken vorsichtig im Sägeverfahren bündig zur Innenwandoberfläche abgetrennt werden. Danach ging es an die Fundamente: Man fand 1 111 Ortbeton-Rammpfähle vor, 50 cm dick, zwischen 15 und 19 m lang. Sie besaßen eine 30-40 % höhere Tragfähigkeit als bei der Gründung. Das erstaunliche Phänomen resultiert aus mehreren Gründen – der wichtigste war die durch die beständige Tidenströmung und das große Pfahlvolumen verursachte Verdichtung des Sandbodens. Dennoch wurden zusätzliche 620 Teilverdrängungspfähle gesetzt, die nun, gemeinsam mit den über ein halbes Jahrhundert alten Pfählen, die neue Lastenverteilplatte tragen. Die neuen Etagendecken im Bereich des Speichers wurden über Auflagertaschen an das Mauerwerk angeschlossen – nicht jedoch auf der Ostseite: Der dortige neue Haupteingang ins Gebäude wurde von Herzog & de Meuron als fast 60 m breiter horizontaler Schlitz geplant, der nicht durch Stützen unterbrochen werden sollte. Ein gestalterischer Einfall, der großen konstruktiven Aufwand nach sich zog: So wurden die Lasten der Backsteinfassade mittels einer konstruktiven Verdübelung in einen gewaltigen, 4,30 m hohen Abfangträger an der Innenseite der Außenwand geleitet. Ansonsten werden Nutz und Eigenlasten, die entlang der Bestandsfassaden anfallen, über neue Stahlbetonstützen und über deckengleiche Unterzüge auf der Fassadeninnenseite abgeleitet. Da vom Denkmal Kaispeicher A nichts als seine Außenmauern blieb, war deren Sanierung und Erhaltung von essenzieller Bedeutung.

So wurde bereits 2007 in Untersuchungen der zweischaligen Konstruktion ermittelt, dass die Vormauerung keine ausreichende Schlagregendichtigkeit besaß. Zum Schutz gegen den Hamburg-typischen Schlagregen wurde das Mauerwerk deshalb hydrophob imprägniert.

Durch den Einsatz einer kapillaraktiven Calciumsilikat-Innendämmung konnte ein großer Teil der über die Jahre eingedrungenen Feuchte im Mauerwerk zunächst verbleiben, um dann allmählich abzutrocknen.

Wie ein Schiff im Dock

Das große gestalterische, auch die Tragwerksplanung bestimmende Thema der Elbphilharmonie war, wie man einen komplizierten Nutzungsmix und v. a. einen großen Konzertsaal für 2 150 Zuhörer auf einer bedingt durch den Zuschnitt des alten Lagerhauses – relativ kleinen und trapezförmigen Grundfläche unterbringt. Die Elbphilharmonie ist mit einer Höhe von 79,10 – 110 m ein veritables Hochhaus, doch anders als im Hochhausbau üblich, konnte in großen Teilen der Konstruktion kein Tragwerk mit kurzen und regelmäßigen Stützenabständen für eine gleichmäßige Lastabtragung realisiert werden.

Stattdessen führten besonders die beiden Konzertsäle zu einer uneinheitlichen Lastverteilung im Gebäude. Können die horizontalen Lasten ganz konventionell überwiegend von den drei Treppenhauskernen aufgenommen werden, sind für die Abtragung der Vertikallasten neben regelmäßig platzierte Außenstützen auch unregelmäßig angeordnete Innenstützen erforderlich.

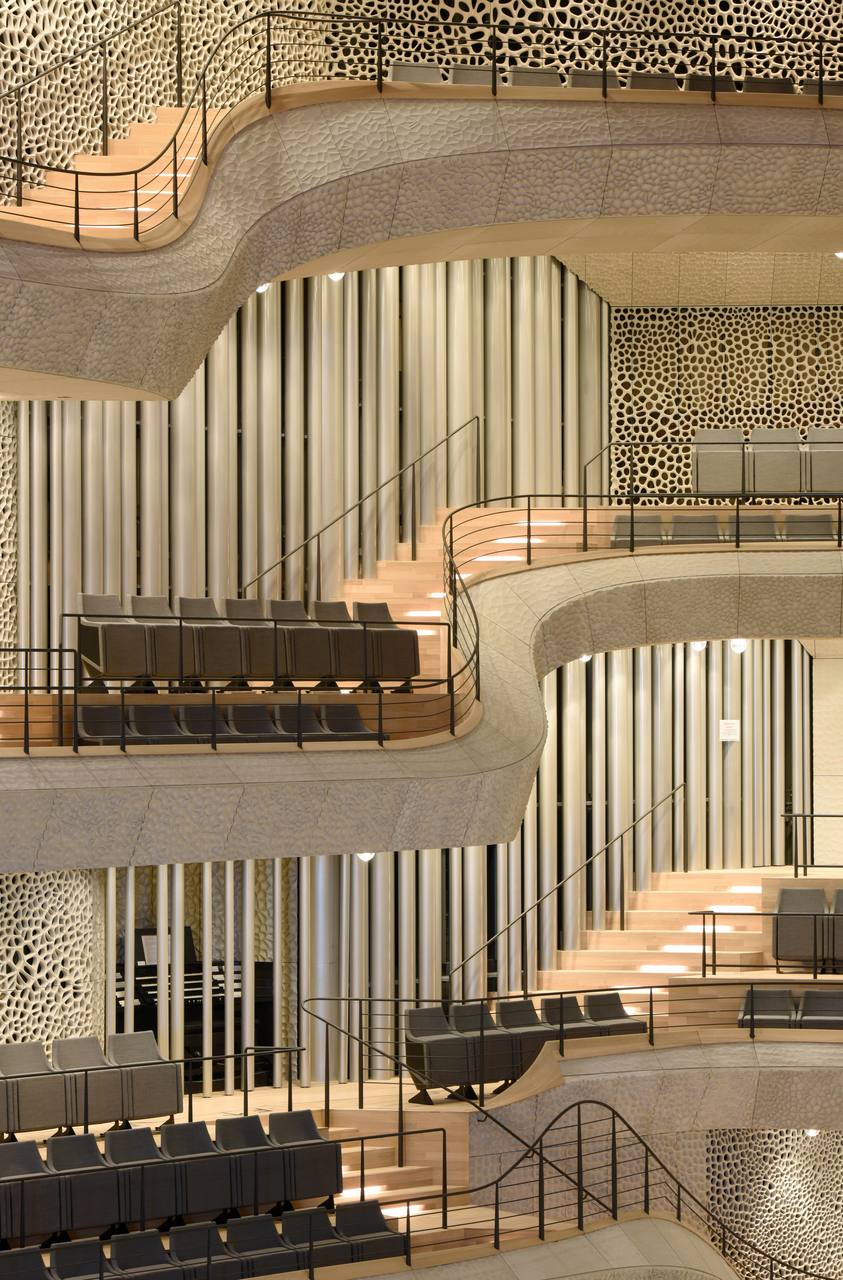

Trotz der ungleichen Lastverteilung musste sich das Stützenraster des Neubaus am weiterhin relevanten Raster des Speicherfundaments orientieren. Gerade jedoch der Große Saal für 2 150 Besucher negiert mit seinen Ausmaßen dieses Prinzip und wurde – auch zur akustischen Entkoppelung vom restlichen Gebäude – als eigenständiger Baukörper geplant: ein 12 500 t schweres »Ei«, das zwischen den Geschossdecken der Wohn- und Hotelnutzungen liegt und in Querrichtung zugleich bis an die Nord- und Südfassade ragt.

Seine Last wird zum überwiegenden Teil von acht großen, schräg gestellten Stützen abgeführt. Die Schrägstellung ist nicht, wie man vermuten könnte, architektonische Spielerei, sondern dient dem Zweck, die Lasten auf die vorgegebenen Fundamente hinzuführen. Die extreme räumliche Nähe des Konzertsaals zu Wohn- und Hotelräumen erforderte eine strikte akustische Trennung zwischen den Bereichen: So wurden die Wände des Konzertsaals doppelschalig als Box-in-Box-Konstruktion mit einem Zwischenraum ausgeführt – eine Lösung, die der hinzugezogene japanische Starakustiker Yasuhisa Toyota als unabdingbar erachtete. Die Raumgeometrie des Großen Saals ist dabei überaus diffizil und war eine Herausforderung nicht nur bei der Planung, sondern auch beim Bau: Obwohl sich in manchen Bereichen Außen- und Innenschale bis auf wenige Zentimeter nahe kommen, dürfen sie sich dennoch an keinem Punkt berühren, um die gefürchteten Schallübertragungen zu vermeiden. Die Saalhülle teilt sich dabei nicht nur in eine innere und äußere Schale auf, ihre beiden Schichten sind jeweils auch noch in einen »Topf« und ein darüber liegendes Dach aufgeteilt.

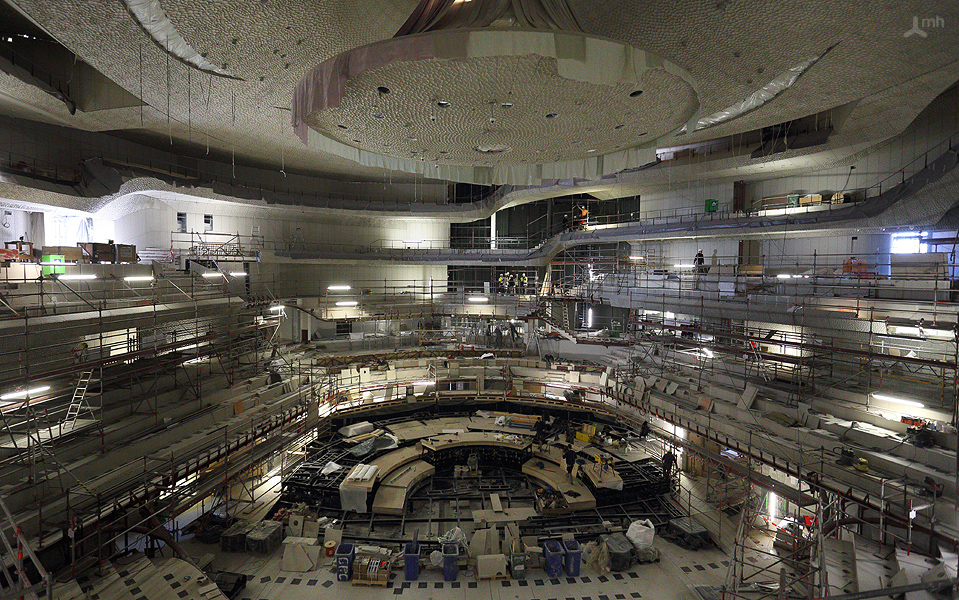

Die Tragwerksplaner haben für den Saal das anschauliche Bild eines Schiffs im Trockendock gefunden. Die Außenschale besteht aus einer 20 – 40 cm dicken Betonschale, dem Rumpf, an dessen Innenseite wie Spanten Betonrippen angebracht sind, die rechtwinklig zu den Längsfassaden ausgerichtet sind und sich unten im Kiel, der den Hauptträger der Schale bildet, treffen. An den kürzeren Querfassaden fächern sich die Rippen vom Kiel ausgehend strahlenförmig auf. In den Betonkessel wurde das stählerne, insgesamt 1 168 t wiegende Traggerüst der inneren Schale montiert. Man wählte Stahl zum einen, um in der weitgehend geschlossenen Betonschale überhaupt noch eine zweite Konstruktion einbringen zu können, und zum anderen, um das Gewicht nicht über Gebühr zu erhöhen: Die Fundamente, die bereits gelegt wurden, als der Philharmonie-Aufbau noch gar nicht fertig geplant war, setzten klare Grenzen. Um die akustische Trennung zu gewährleisten, wurde die innere mit der äußeren Schale über 342 Stahlfederpakete im Topf und 34 im Dach verbunden.

Doch der Vorteil der akustischen Abschirmung barg auch einen Nachteil: Der auf Federn ruhende Saal bildet ein Masse-Feder-System, das sich über die auskragenden Zuschauerbalkone leicht zum Schwingen anregen lässt. Mit einer Abstimmung der Federpakete auf eine optimierte Frequenz und der entsprechenden Steifigkeitsverteilung in der Stahlkonstruktion sowie zusätzlichen Schwingungstilgern im Bereich der Brüstungen konnte eine entsprechend optimale Konstruktion gefunden werden.

Höchstmass an Komplexität

Die Dachkonstruktion des Konzertsaals musste eine Weite von 50 m stützenfrei überwinden. Die Dach-Außenschale besteht aus einem 600 t wiegenden, sich von 72,5 m auf bis zu 91,5 m Höhe aufschwingenden Stahlverbund-Raumfachwerk, dessen Höhe zwischen zwei und neun Metern schwankt, und einer darauf aufgelagerten 20 cm dicken Betonschale. Diese gewaltige Konstruktion muss immense Lasten aufnehmen: nicht nur die der inneren Dachschale, die auf ihrer Oberseite fünf Schichten Spritzbeton aufweist und über Hänger und Federpakete mitsamt der sogenannten Weißen Haut darunter daran aufgehängt wurde, sondern auch die der zwischen Saal- und Gebäudedach angeordneten Technikebene. Letztere allein wiegt mit 8 000 t so viel wie 14 A380-Flugzeuge.

Dimensionierung und Lage der völlig unterschiedlichen Dachsegmente von innerer und äußerer Schale wurden mittels komplexer 3D-Modelle der Architekten sowie der Tragwerksplaner bestimmt. Weil die Montagekräne maximal 12 t heben konnten, die Stahlträger des äußeren Schalendachs jedoch bis zu 40 t wiegen, mussten sie in zwei oder drei Montageabschnitte unterteilt werden.

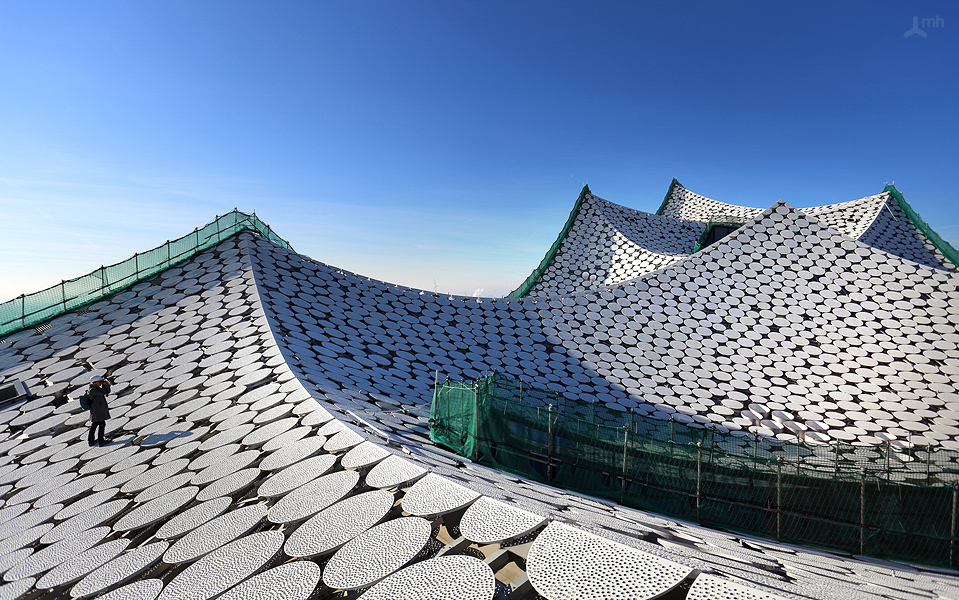

Auch die weiteren Bereiche des Dachs, das aus insgesamt acht ineinander geschnittenen Kugelteilflächen besteht, wurden als Stahltragwerk ausgeführt. Schnetzer Puskas planten hierfür ursprünglich eine Stahlrohr-Konstruktion, doch die für den Stahlbau engagierte Firma Spannverbund hielt dies für nicht realisierbar, weshalb man sich auf eine Träger-Lösung einigte. Jeder der insgesamt 1 000 geschweißten Doppel-T-Blechträger ist aufgrund der notwendigen komplizierten Geometrien und zahlloser unterschiedlicher Krümmungen ein Unikat, und nirgendwo half ein ordnendes Raster bei der Montage. Besonders die Dachrandträger sind an Komplexität nicht mehr zu überbieten: einer bringt es auf über 1 000 Stahlbaupositionen, dokumentiert auf fünf DIN A0-Plänen. In diesem Zusammenhang singen die Schweizer Ingenieure auch ein Loblied auf die deutsche Bauverwaltung: Nur weil der Prüfingenieur und das Bauamt Vorschriften nicht dogmatisch gesehen, sondern pragmatisch und mit Augenmaß auslegten, habe die Elbphilharmonie letztlich überhaupt realisiert werden können.

Kraftfluss über Umwege

Eine der zentralen gestalterischen Maximen für die Außenwirkung der Elbphilharmonie ist die klare Trennung zwischen dem steinernen alten Sockelbau und dem gläsernen neuen Aufbau, der gleichsam zu schweben scheint. Auf der einstigen Dachebene des Kaispeichers, in 38 m Höhe, befindet sich heute die jedermann offenstehende Plaza mit ihrer umlaufenden Galerie. Sie sollte als durchgehende Fuge in Erscheinung treten, die nicht durch äußere Stützen unterbrochen wird. Obwohl das Gewicht der riesigen Glaselemente des Aufbaus immens ist, wurde also auf eine außenliegende Stützenreihe auf der Plaza-Ebene verzichtet, was bedeutete, dass die Vertikalkräfte einen Umweg ins Innere nehmen mussten.

Sie werden über drei Stockwerke hinweg mittels schräger Stahlverbundstützen von der Fassadenebene in die nächste Stützenreihe hinter der Fassade geleitet. Die Deckenränder dieser drei Stockwerke wiederum sind von oben abgehängt. Um den größeren stützenfreien Eckbereich an der sich 110 m hoch auftürmenden Westseite zu ermöglichen, wurde hier noch zusätzlich zu dieser Konstruktion ein um die Gebäudeecke geführter geschosshoher Fachwerkträger in der Fassadenebene der Etage über der Plaza-Ebene eingebaut. Skulptural ausgeformte Räume, schräggestellte Stützen, elegant sich aufwärts schraubende Treppenanlagen, eine durchlaufende Plaza-Fuge und die kühne Dachlandschaft schlugen als komplexe Konstruktionen in den Kosten zu Buche. Doch dies, wie verschiedentlich geschehen, zu kritisieren heißt, das Projekt Elbphilharmonie insgesamt infrage zu stellen. Gewiss, nicht bei jedem Bauwerk sind solche Maßnahmen gerechtfertigt. Aber hier, bei diesem für die Stadt Hamburg so eminent wichtigen Haus, ist der Einsatz angemessen.

Ganz richtig sagte Jacques Herzog in einem Interview, dass die Verführungskraft und Schönheit von Architektur wichtig bleibe, weil die Poesie den Menschen offen macht, freier zu denken und wahrzunehmen. Die Schönheit der Elbphilharmonie entspringt nicht dem Einfachen, Klaren, Eindeutigen, sondern dem Komplexen, Uneindeutigen, Unsichtbaren: Wie schon bei früheren Projekten von Herzog & de Meuron wie dem »Vogelnest« oder der Allianz-Arena wird auch die Konstruktion der Elbphilharmonie verunklärt oder verborgen und wird dadurch umso präsenter. Man spürt eine physische Präsenz, ohne sie unmittelbar sehen zu können. Das Unmerkliche ist oftmals eindrücklicher als das Offensichtliche. Dazu befragt, vergleicht Heinrich Schnetzer von Schnetzer Puskas International dies mit dem Konzept des »sotto voce« in Musik und Literatur – also einer Betonung gerade nicht durch Auftrumpfen und große Lautstärke, sondern durch Dämpfung, Zurückhaltung, Flüstern. Es ist kein Wunder, dass Herzog & de Meuron bei der Elbphilharmonie mit Schnetzer Puskas International zusammengearbeitet haben: Ohne Tragwerksplaner mit solch feinem ästhetischen Gespür wäre die Elbphilharmonie nicht zu dem Meisterwerk geworden, das sie heute unzweifelhaft ist.