Übersicht

Publikationen

2004

The Architecture of Zaha Hadid

in Photographs by Hélène Binet

Zaha Hadid, *1950, Studium an der AA Architectural Association in London, lebt und arbeitet in London. Hélène Binet, *1959, Studium der Fotografie in Rom, lebt und arbeitet in London.

Autor: Zaha M. Hadid, Hélène BinetVerlag: Lars Müller Publishers

Bauwerke

Artikel 12

Zaha Hadid 1950–2016

Zaha Hadid zählte zu den wichtigsten Architektinnen der Gegenwart. Die Pritzker-Preis-Trägerin setzte auch in Österreich Zeichen – etwa mit der Bergiselschanze oder der Bibliothek auf dem WU-Campus. Gestern, Donnerstag, ist sie 65-jährig in Miami gestorben.

Zaha Hadid zählte zu den wichtigsten Architektinnen der Gegenwart. Die Pritzker-Preis-Trägerin setzte auch in Österreich Zeichen – etwa mit der Bergiselschanze oder der Bibliothek auf dem WU-Campus. Gestern, Donnerstag, ist sie 65-jährig in Miami gestorben.

„Die Kritiker sprechen sich oft gegen meine Projekte aus, weil sie ihnen zu innovativ sind und weil sie solche Geometrien in der Architektur noch nie zuvor gesehen haben“, sagte Zaha Hadid vor einigen Jahren in einem Interview. „Aber wissen Sie: Wenn ich mich je durch die internationale Meinung über meine Arbeit hätte beeinflussen lassen, dann hätte ich den Job schon vor zwanzig Jahren hingeschmissen.“

Das hat sie nicht. Mit rund 950 Projekten weltweit war Hadid nicht nur eine der meistbauenden, sondern auch eine der wichtigsten zeitgenössischen Architektinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Als erste Frau, die mit dem Pritzker-Preis (2004) ausgezeichnet wurde, galt sie zudem als Avantgardistin, Gallionsfigur und Wegbereiterin eines neuen Selbstverständnisses in der Architekturszene.

Am Donnerstag ist sie in einem Krankenhaus in Miami, wo sie wegen einer Bronchitis behandelt wurde, an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

Hadid wurde 1950 in Bagdad geboren und entwarf als Kind ihr eigenes Kinderzimmer, das in der irakischen Hauptstadt von der Hautevolee etliche Male kopiert wurde. Sie besuchte eine katholische Klosterschule in Bagdad sowie Internate in der Schweiz und Großbritannien. Bereits mit elf Jahren wusste sie, dass sie Architektin werden wollte.

Internationale Studien

Sie studierte Mathematik an der American University of Beirut und Architektur an der Architectural Association School in London. Die zunächst erlernte Welt der Zahlen, Vektoren und hochgradigen Funktionskurven ließ sie nie wieder los. Bereits die Collagen und Architekturzeichnungen der frühen Jahre, mit deren Verkauf sie ihre ersten Berufsjahre finanzierte, gaben einen vielversprechenden Ausblick auf ihr späteres Schaffen. 1988 wurde sie, noch ohne je etwas gebaut zu haben, in der Ausstellung Deconstructivist Architecture am New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) porträtiert.

Allein, bis zu ihrem ersten realisierten Projekt sollten noch viele Jahre vergehen. 1993 schließlich, nach einem langen Kampf um ihre Position in der damals männlich dominierten Architektenschaft, wurde auf dem Areal des Möbelherstellers Vitra in Weil am Rhein ihre extravagante Feuerwehrstation eröffnet.

„Wir müssen uns endlich von der Schachtel und vom alles bestimmenden 90-Grad-Winkel verabschieden“, meinte sie damals. Und sie meinte es ernst. Die Winkel im Feuerwehrhaus waren so spitz, dass die Feuerwehrautos im Notfall nicht ohne Reversieren hinausfahren konnten. Heute dient das anekdotenreiche Gebäude als Museum und Ausstellungshaus.

In den darauffolgenden zwei Jahrzehnten legte Hadid, die sich – quasi als Abbild ihrer eigenen Architekturidee – gerne mit Stilettos und mit Stücken des japanischen Modedesigners Issey Miyake kleidete, eine einzigartige Karriere hin, die sie zur bekanntesten und bedeutendsten Gegenwartsarchitektin machte. „Niemand hatte auf das zeitgenössische Bauen der letzten Jahrzehnte mehr Einfluss als Zaha Hadid“, sagt Kollege und Freund Richard Rogers.

Zahlreiche bekannte Projekte

Zu Hadids bekanntesten Bauten zählen das Rosenthal Center for Contemporary Arts in Cincinnati (2003), das Wissenschaftsmuseum phæno in Wolfsburg (2005), das MAXXI-Museum in Rom (2010), das Opernhaus in Guangzhou (2010), das Riverside Museum in Glasgow (2011), das Heydar Aliyev Centre in Baku (2014) sowie das letzten Sommer fertiggestellte Messner Mountain Museum in Südtirol.

In Österreich baute Hadid, die von 2000 bis 2015 an der Universität für Angewandte Kunst in Wien unterrichtete, die spektakuläre Skisprungschanze am Bergisel, die Innsbrucker Hungerburgbahn, die Wohnhausanlage über den Otto-Wagner-Bögen in Wien-Spittelau sowie das Library and Learning Center auf dem neuen WU-Campus im Wiener Prater.

Darüber hinaus entwarf sie Möbel, Lampen, Bühnenbilder, Schuhe für Melissa und United Nude sowie eine Weinflasche für den österreichischen Winzer Leo Hillinger. Kritisiert wurde sie zuletzt vor allem dafür, dass sie für Auftraggeber aus diktatorischen Staaten arbeitete und sich zunehmend selbst zitiere.

„Neider hatte ich immer schon“, sagte Zaha Hadid. „Das stört mich nicht. Das ist nur Ausdruck dafür, dass die Menschen verlernt haben, an die Möglichkeit des Phantastischen zu glauben. Ich will meine Phantasie ausreizen. Bis zuletzt.“ Das ist ihr gelungen.

Die Formenfantastin

Die irakisch-britische Architektin Zaha Hadid zerriss die Traditionen der Architektur mit ihren Geometrien. Nun ist sie 65-jährig gestorben.

Die irakisch-britische Architektin Zaha Hadid zerriss die Traditionen der Architektur mit ihren Geometrien. Nun ist sie 65-jährig gestorben.

Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „TagesAnzeiger“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()

Explodierende Bauten

Sie war die genialste Architektin unserer Zeit, die 1950 in Bagdad geborene Zaha Hadid. Mit ihren organisch fliessenden Bauten faszinierte sie die Welt. Nun ist sie im Alter von 65 Jahren in Miami gestorben.

Sie war die genialste Architektin unserer Zeit, die 1950 in Bagdad geborene Zaha Hadid. Mit ihren organisch fliessenden Bauten faszinierte sie die Welt. Nun ist sie im Alter von 65 Jahren in Miami gestorben.

Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „Neue Zürcher Zeitung“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()

Die Kalligrafin der Architektur: Zaha Hadid ist tot

Die britisch-irakische Architektin Zaha Hadid hat die Schönheit der arabischen Schriftzeichen in ihre expressiven Gebäude übersetzt. Sie erlag am Donnerstag im Alter von 65 Jahren einem Herzinfarkt.

Die britisch-irakische Architektin Zaha Hadid hat die Schönheit der arabischen Schriftzeichen in ihre expressiven Gebäude übersetzt. Sie erlag am Donnerstag im Alter von 65 Jahren einem Herzinfarkt.

Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „Die Presse“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()

Explosion und sanfte Umarmung

Die Architektin Zaha Hadid baut in aller Welt. Ihre ersten beiden Häuser stehen in der Nähe von Basel, wo sie nun das neue Stadt-Casino bauen soll.

Die Architektin Zaha Hadid baut in aller Welt. Ihre ersten beiden Häuser stehen in der Nähe von Basel, wo sie nun das neue Stadt-Casino bauen soll.

Hinweis: Leider können Sie den vollständigen Artikel nicht in nextroom lesen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diesen im „TagesAnzeiger“ Archiv abzurufen. Vollständigen Artikel anssehen ![]()

Augen auf, Zaha ist da!

Zaha Hadid gilt als die berühmteste und beste Architektin der Welt. Ihre Projekte finden selten den Weg vom Zeichentisch und Computer in die gebaute Wirklichkeit. Die Stadtbahn-Überbauung Spittelau wird also ein echtes Privileg sein. Ein Privileg genießt Wien aber heute schon: Zaha Hadid unterrichtet als Gastprofessorin an der Universität für angewandte Kunst.

Zaha Hadid gilt als die berühmteste und beste Architektin der Welt. Ihre Projekte finden selten den Weg vom Zeichentisch und Computer in die gebaute Wirklichkeit. Die Stadtbahn-Überbauung Spittelau wird also ein echtes Privileg sein. Ein Privileg genießt Wien aber heute schon: Zaha Hadid unterrichtet als Gastprofessorin an der Universität für angewandte Kunst.

Am 5.11.2000 um 22.15 Uhr betritt Zaha Hadid die leicht verlotterten Räumlichkeiten des Institutes für Architektur/Architekturentwerfen I an der Universität für angewandte Kunst in Wien zum zweiten Mal. Langsam, fast zögernd, als erwäge sie, noch umzudrehen, schreitet sie durch den langen Korridor der ehemaligen Meisterklasse von Wilhelm Holzbauer. Wie immer ist sie schwarz und extravagant, mit ausgewählter Eleganz gekleidet. In der linken Hand trägt sie eine kleine aparte Damentasche und in der rechten eine 0,3-Liter-Plastikflasche mit Mineralwasser so, als wären es Insignien einer Weltmachtstellung oder gar Embleme ihrer programmatischen Vorurteilslosigkeit dem Banalen und dem Erhabenen in der Baukultur gegenüber. Gemächlich betritt sie, einer Autokratin der Zeiten und Räume gleich, den überfüllten Zeichensaal. Durch bloßes Erscheinen ihrer Person verwandelt sie den öden Raum in einen spannungsgeladenen Arbiter-elegantiarum-Hof. Im Geist ist sie bereits seit drei Wochen anwesend gewesen: „Zaha Hadid ist einer dieser großen und eindrucksvollen Persönlichkeiten, die in einem Raum ankommen, noch bevor sie dort sind“, schrieb Rohit Khare im Economist.

Über sechzig Studenten haben auf dieses Erscheinen gewartet wie auf eine wahrhaftige Epiphanie. Mit einem raschen, fast diskreten Blick überfliegt Hadid die mit Zeichnungen und Computerausdrucken bedeckten Stellwände und die zahlreichen aufgestellten Modelle und Objekte. Ihre Studenten, denen die Anstrengung der letzten Tage und die bange Frage, ob sie wirklich kommen und, angesichts der Arbeiten, auch bleiben würde, tief in die Gesichter geschrieben sind, erlöst sie durch ein kurzes ermutigendes Lächeln. Dann sagt sie britisch knapp und doch ungemein liebenswürdig: „So I'm here again. Let's get down to work.“ Die erste Korrektur mit Zaha Hadid wird bis halb drei in der Früh dauern. Fortsetzung am darauf folgenden Abend.

Zaha Hadid bleibt also. Vorerst. Ein Wunder. Vielleicht ein Weltwunder. Denn viel mehr als großes und aufrichtiges Interesse an ihrer Lehrtätigkeit hat man in Wien der „berühmtesten Architektin auf der Welt“ (Süddeutsche Zeitung), der „weltbesten Architektin“ (New York Times), der „weltweit bedeutendsten Vertreterin ihres Fachs“ (www.beton-info.de), „architecture's new diva“ (Architectural Digest, 1996) der „Architekturdiva“ (Standard, 2000) et cetera nicht anzubieten.

Es sei denn, Wien hat tatsächlich etwas, was der Rest der Welt nicht hat. Bloß was? Von der Londoner Architectural Association bis zur Harvard University - mehr als ein Dutzend der erlesensten Architekturschulen der Welt, an denen sie bereits unterrichtet hat, sind in Zaha Hadids langer Biografie aufgelistet.

Hadid wurde 1950 in Bagdad in einer aristokratischen, weltoffenen Familie geboren. Ihr Vater, Absolvent der Londoner School of Economics, war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der demokratischen Bewegung im Irak. Die Revolution von 1958 beendete seine politische Karriere. In die Schule ging Zaha unter anderem in England und der Schweiz. Von 1968 bis 1972 studierte sie an der American University of Beirut Mathematik, anschließend Architektur an der Architectural Association in London. Ihre Diplomarbeit wurde 1977 mit dem Diploma Prize ausgezeichnet. Das Thema: „Malewitschs Tektonik“. Es ging um die Überbauung der Hungerford Bridge in London mit einem Hotel. Als Ausgangsposition für die Formfindung dienten ihr Bilder und Collagen bzw. die Theorie des russischen Revolutionskünstlers und Suprematisten Kasimir Malewitsch. An dem Projekt entwickelte sie ihre Entwurfsmethode, die so genannte Tick-tack-Method.

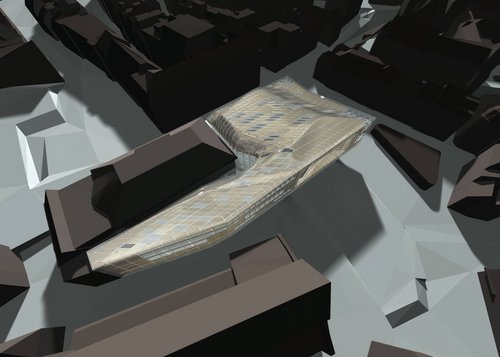

Wenn alles gut geht, werden wir diese mittlerweile weiterentwickelte Methode auch bald in Wien kennen lernen können, und zwar an einem überaus spannenden Bau, der die Überbauung des funktionslos gewordenen Stadtbahn-Viaduktes von Otto Wagner in Wien-Spittelau durch einen dreiteiligen multifunktionellen Gebäudekomplex vorsieht. Nach Auskunft des Bauträgers, der SEG-Baugesellschaft, steht der Baubeginn mit Frühjahr 2001 bereits fest. Der Entwurf selbst entstand 1994. Der Grünplaner Bruno Domani, damals kommunaler Beauftragter für die Neugestaltung des Donaukanals, brachte Zaha Hadid nach Wien, um sie für ein Projekt der urbanen Belebung durch außerordentliche Architekturintervention zu gewinnen. Die Einladung an den amerikanischen Konzeptkünstler Vito Acconci übrigens, der demnächst mit der Neugestaltung des Bereiches bei der Urania beginnt, geht ebenfalls auf Domani zurück.

1993 nahm Hadid an dem Wettbewerb für den Kulturpark Carnuntum bei Hainburg teil, den Coop Himmelb(l)au gewann. Im selben Jahr wurden die ersten zwei Bauten von Zaha Hadid fertiggestellt: die mittlerweile zum Ausstellungshaus umgewidmete Feuerwehrwache für die Möbelfirma Vitra in Weil am Rhein und ein Wohnbau für die IBA (Internationale Bauausstellung) in Berlin, entworfen 1986. Überaus eindrucksvoll wurde damit widerlegt, die Entwürfe von Zaha Hadid wären nicht baubar. Heinrich Klotz, der kürzlich verstorbene Architekturtheoretiker, hatte den Berliner Stadtbaupolitikern im Jahr 1994 in einem Spiegel-Interview vorgeworfen, „bestimmte moderne Architekten“ aus der Stadt rauszuschmeißen, um ein „Neuteutonia“ a la Albert Speer errichten zu können. Mit den „bestimmten Architekten“ hatte Klotz Leute wie Rem Koolhaas oder Zaha Hadid gemeint. Der Rauswurf aus Berlin könnte ein Glück für Wien sein. Hoffentlich nimmt man wahr, dass Zaha Hadid in Wien ist.

In Innsbruck, auch das scheint festzustehen, wird nach Hadids genialem Entwurf auf dem Berg Isel eine neue, 50 Meter hohe und 90 Meter lange Skisprungschanze errichtet werden, das neue Wahrzeichen der Stadt. In der Verwirklichungsphase befinden sich unter anderem das Zentrum für Moderne Kunst in Cincinnati, das erste von einer Frau entworfene Museum in Amerika, sowie das Zentrum für die Gegenwartskunst in Rom.

Die Architektur von Zaha Hadid inspirierte Journalisten, Fachautoren und Kollegen zu einer Unzahl an Metaphern und Vergleichen: Von „materialisierten Energiestößen“, „gebauten Explosionen“ oder einer „Zirkusnummer der Statik“ war da die Rede, von „expressionistisch gezackter Bauskulptur“ oder „einer komplexen, hybriden Energieskulptur“. „Ihre Balken fliegen, ihre gekrümmten Flächen überschneiden sich, ihre Fassaden kragen aus“, schrieb Philip Johnson, „die Architektur hat ein Erdbeben erlitten“, konstatierte der Architekturtheoretiker Charles Jencks 1990, und ihr Kollege Rem Koolhaas bezeichnete sie als „eine zu einem Planeten gewordene Rakete“. „Randomness vs Arbitrariness“ („Zufälligkeit versus Beliebigkeit“) und „The Eighty-Nine Degrees“ (soll heißen: Den rechten Winkel gibt es nicht) betiteln sich zwei Publikationen von Zaha Hadid aus den frühen Achtzigerjahren.

Ich füge einen wichtigen Aspekt hinzu: das analytische Eingehen auf den Ort des Bauens. Hadid kehrt die subkutanen Strukturen, die latente Logik der Topographie hervor. Sie sucht nicht nach einem mystischen Genius loci, um die Architektur der Umgebung anzupassen, sie findet den spezifischen Algorithmus des Ortes, um daraus die Bauidee abzuleiten wie eine Formel von einem mathematischen Idiom.

Hadid ist nie eine Dekonstruktivistin gewesen, falls es überhaupt eine Architekturauffassung gibt, auf die dieser Begriff der Literaturtheorie passen würde. Sie geht von einem „Ort an sich“ aus, im Sinn vom „Ding an sich“ des Immanuel Kant. Und im Sinn der „phänomenologischen Reduktion“ Edmund Husserls. Die Analyse besteht also zuerst in der „Säuberung“ des untersuchten Phänomens - in unserem Fall des Topos - von allen das Wesen des Phänomens verdeckenden Zufälligkeiten wie Geschichte, Werte, Maßstäbe, Erwartungen ... Hadid: „Weil ich keine Europäerin bin, habe ich ein abweichendes System des Denkens. Ich glaube an eine Tradition, die abweichende Ordnung kennt. Man sagt, dass das stärker emotional, intuitiv sei. Aber intuitiv ist nicht instiktiv. Intuition ist die Ehe von Rationalität und Erlebnis.“

Die ihr bei Vorträgen und Diskussionen so oft gestellte Frage nach den islamischen Wurzeln ihrer Arbeit pflegt Zaha Hadid abzuschmettern. Alle Versuche, ihre Bauformen als Ausdruck des Crashs oder Metapher für den gewaltigen Crash zweier Kulturen zu interpretieren, sind gescheitert. Sie selbst hat erklärt, nie eine traditionelle Erziehung als Muslim genossen zu haben: „In der arabischen Welt sind islamische und arabische Kultur dasselbe. Es ist eine kulturelle Angelegenheit, keine religiöse.“

Wie schon bei ihrer Diplomarbeit geht Hadid von Konzepten, Formen und Methoden der russischen Konstruktivisten und Suprematisten der Zwanziger- und Dreißigerjahre aus. Diese größtenteils nie in gebaute Wirklichkeit umgesetzten Ideen hält sie für „abgebrochene Experimente“, die endlich in Architektur, in Bauwerke, umgesetzt werden müssen. Was Hadid aucht tut. Die Skischanze Berg Isel etwa enthält die Idee des „Wolkenbügels“ von El Lissitzky und Mart Stam (1925). Die Ausstellung über den russischen Konstruktivismus und Suprematismus, die Hadid 1992 für das Guggenheim-Museum in New York gestaltete, hieß „The Great Utopia“. Der Titel ist, so scheint es, Hadids Credo geblieben.

In einem Interview mit Charles Jencks, dem verhängnisvollen Apologeten der Postmoderne, wirft Peter Eisenman den Dekonstruktivisten - namentlich Zaha Hadid, Daniel Libeskind und Morphis - vor, dass deren Architektur über „keinen Tiefgang, keine Ideologie, keine geistige Substanz, keine Theorie“ verfüge. Eisenman, selbst Teilnehmer und Kokurator der New Yorker Dekonstruktivisten-Schau von 1988, sprach sich für den Titel „Zerstörte Perfektion“ aus. Der war der Museumsleitung allerdings zu negativ. Die entgegengesetzte Meinung vertritt Ben van Berkel, Jahrgang 1957 und einer der interessantesten unter den kommenden weltbesten Architekten: „Ich entstamme einer anderen Architektengeneration als Rem Koolhaas oder Zaha Hadid und stehe dieser Generation kritisch gegenüber. Ich wurde von ihnen an der AA (der Architectural Association in London, Red.) ausgebildet, aber ich glaube, dass sie sich zu viel mit der Entwicklung von Theorien beschäftigt haben.“

Allmählich wird es gewiss (besser: wahrscheinlich), dass Zaha Hadid, vorerst im Status der Gastprofessorin, doch bereit ist, die ihr vor zwei Jahren angebotene (besser: aufgedrängte) Professur zu übernehmen. Man verhandelt noch. Und das, obwohl Hadids Hauptbedingung noch nicht erfüllt werden konnte: nämlich dass jedem Studenten ein Computerarbeitsplatz zur Verfügung stehen müsse. Was anderswo längst selbstverständlich ist, ist für die österreichischen Universitäten nach wie vor ein frommer Wunsch. Der neue Rektor der Angewandten, Gerald Bast, weiß, dass seine Universität nur bestehen kann, wenn die Ausbildungsbedingungen und die Lehrkräfte das internationale Niveau erreichen. Seine Zusage: Die Hadid-Klasse, und nicht nur diese, wird rasch gründlich ausgebaut und ausgestattet. Eine schwere Aufgabe unter den derzeit regierenden kultur- und bildungsfeindlichen Umständen. Bast weiß auch, dass Zaha Hadid letztlich nur dann bleiben wird, wenn auch ihre Bedingungen erfüllt werden. „Weakness is not my ultimate ambition“, meinte sie kürzlich während eines Vortrags an der School of Economics in London. Und sie weiß, was sie wert ist.

Soll man Hadids Wiener Studenten nun bedauern, beneiden oder bewundern? Nach der ersten Korrektur, nun „Preview“ genannt, kann Ersteres gänzlich ausgeschlossen werden. Beneiden muss man die Hadid-Studenten. Leicht werden sie es nicht haben: Schwäche ist nicht Ehrgeiz.

Noch vom Flughafen Schwechat hat sie angerufen und gefragt, ob genug Studenten anwesend seien und ob diese tatsächlich genug zu zeigen haben. Sollte dies nicht der Fall sein, würde sie sofort wieder kehrtmachen, ihre Zeit sei überaus kostbar. Sie wiederholt, was sie bereits vor drei Wochen gesagt hat, als sie ihre Antrittsvorlesung gehalten und die erste Semesteraufgabe erläutert hat: Musterbauten des 20. Jahrhunderts sind zu analysieren und die Ergebnisse in Zeichnungen, Modellen oder Computeranimationen umzusetzen. Die geschichtlichen, sozialen oder ästhetischen Aspekte interessieren sie überhaupt nicht. Sich darüber gründlich zu informieren sei selbstverständlich. Sie will mit den Studenten nur über das Formale sprechen. Keineswegs sollen die Studenten die Bauwerke - von Le Corbusiers Villa Savoy über Oscar Niemeyers Three Powers Square in Brasilia bis zu Hadids Contemporary Art Centre in Rom - bloß in Zeichnungen und Modellen nachbauen, sondern diese dem jeweiligen Konzept und dem Medium entsprechend nachempfinden und weiterentwickeln.

Zaha Hadid korrigiert, als würde sie Audienz halten. Sie sitzt auf einem der halb kaputten Stühle (die ihrem Wunsch gemäß demnächst durch neue ersetzt werden), schaut und hört sich an, welche Geheimnisse der Weltarchitektur die Wiener Architekturadepten enträtseln können. Hin und wieder greift sie zu den Insignien der Macht, die neben dem zum Thron gewordenen Stuhl abgelegt sind, zündet sich eine Zigarette an oder trinkt einen Schluck Mineralwasser. Es ist nicht zu erkennen, was sie sich denkt, ob sie alles versteht (über Architektur zu sprechen ist überaus schwer, auf Englisch noch viel schwerer), ob es sie überhaupt interessiert. Sie unterbricht nicht. Sie zeigt keine Regungen. Sie schweigt. Der Eindruck einer Audienz ist falsch. Sie wartet bloß, bis sie am Zug ist.

Zaha Hadid korrigiert, als würde sie Schach spielen. Sie hat zugehört, es interessiert sie - manches weniger, manches sehr. Sie kontert hart. Stellt präzise Fragen. Duldet keine schrägen Argumente. Schätzt den Dialog. Duldet keine Kiebitze, keinen allgemeinen Diskurs. Verhöhnt niemanden. Unterbricht nicht. Lässt keinen verlieren, keinen gewinnen. Liebt das Remis. Ist bestimmt, nicht bestimmend. Fällt kein abschließendes Urteil. Jeder soll sich seine eigene Meinung darüber machen, wie es für ihn ausgegangen ist. Zeigt keinerlei Starallüren. Scheint unbegrenzt viel Zeit zu haben. Wenn sie da ist, ist sie nirgendwo sonst. Formuliert konstruktiv. Spricht dekonstruktiv aus. Lächelt oft. Manchmal lacht sie auch - laut und lang.

2004

The Architecture of Zaha Hadid

in Photographs by Hélène Binet

Zaha Hadid, *1950, Studium an der AA Architectural Association in London, lebt und arbeitet in London. Hélène Binet, *1959, Studium der Fotografie in Rom, lebt und arbeitet in London.

Autor: Zaha M. Hadid, Hélène BinetVerlag: Lars Müller Publishers

Profil

1972 – 1977 Studium an der Architectural Association in London. Zunächst Partnerschaft mit dem Office für Metropolitan Architecture, Lehrtätigkeit an der AA mit Rem Koolhaas und Elia Zenghelis. Gastprofessuren an den Columbia und Harvard Universitäten sowie an verschiedenen Hochschulen in der ganzen Welt. Zahlreiche Ausstellungen, Publikationen und prämierte Wettbewerbsentwürfe.

Publikationen

Total Fluidity, Studio Zaha Hadid Institute of Architecture, Patrik Schumacher, Zaha M. Hadid, SpringerWienNewYork

Zaha Hadid, , DOM publishers

Zaha Hadid, , DVA

werk, bauen + wohnen, , Verlag Werk AG

Baukunst 5, Arte TV, absolut MEDIEN

Zaha Hadid, Peter Noever, Hatje Cantz Verlag

The Architecture of Zaha Hadid, , Lars Müller Publishers

Auszeichnungen

Auszeichnung des Landes Tirol für Neues Bauen 2008, Anerkennung, Hungerburgbahn

Mies van der Rohe Award 2007, Finalist, Science Center Phæno

Deutscher Architekurpreis 2005, Preisträger, Zentralgebäude der BMW Werke Leipzig