Das bereits unter Denkmalschutz stehende Privatmuseum in Kärnten wurde um Präsentationsräumlichkeiten sowie zusätzliche Depotflächen erweitert. Allesamt liegen eingegraben unter der Erdoberfläche, weil sich dadurch Bau- und Unterhaltskosten minimieren ließen. Zudem bleibt das liebliche Landschaftsbild unangetastet. Durch Rohbaucharme und die Inszenierung natürlicher Lichtquellen entsteht ein höhlenartiger, archaischer, bisweilen sakraler Charakter, dessen Sinnhaftigkeit sich jedoch nicht überall erschließt.

Das bereits unter Denkmalschutz stehende Privatmuseum in Kärnten wurde um Präsentationsräumlichkeiten sowie zusätzliche Depotflächen erweitert. Allesamt liegen eingegraben unter der Erdoberfläche, weil sich dadurch Bau- und Unterhaltskosten minimieren ließen. Zudem bleibt das liebliche Landschaftsbild unangetastet. Durch Rohbaucharme und die Inszenierung natürlicher Lichtquellen entsteht ein höhlenartiger, archaischer, bisweilen sakraler Charakter, dessen Sinnhaftigkeit sich jedoch nicht überall erschließt.

Es ist, als würde man im römischen Pantheon stehen. Massiver Boden, massive Wände, massive Kuppelkonstruktion. In der Mitte der Decke ein rundes Loch, durch das ein kontrolliertes Bisschen Sonnenschein in den Raum fällt. Unweigerlich, als hätte man bereits eine Vorahnung, muss man in die Hände klatschen. Und dann zählen. Noch einmal. Diesmal laut schreien. Und zählen. Fünf Sekunden beträgt die Nachhallzeit. Sakrale, ja fast einschüchternd göttliche Dimensionen tun sich hier auf.

Umso erstaunlicher, dass der kreisrunde, archaisch betonierte Raum zunächst als privater Lagerraum für Plastiken und auch Landmaschinen genutzt wurde. Heute ist der einstige Abstellraum, dessen Geometrie und Bauweise 2010 im Rahmen einer »kleinen Erweiterung« traditionellen Gärungsbehältern nachempfunden wurde und der sich an der Oberfläche wie ein überdimensionaler Maulwurfshügel durch den Grasteppich wölbt, erstmals öffentlich zugänglich. Allerdings wagt man sich als Besucher kaum, das Skulpturendepot zu durchschreiten. Zu mächtig, zu erhaben stehen die bronzenen Figuren umher und beanspruchen die gesamte Halle als Aura für sich. Mit angehaltenem Atem versucht man, bloß nichts zu berühren.

Das 2008 eröffnete Museum Liaunig in der zweisprachigen Gemeinde Neuhaus/Suha in Kärnten, nur wenige Kilometer von der slowenischen Grenze entfernt, zählt zu den aufregendsten privaten Ausstellungsräumen Österreichs. Selten findet man ein Museum mit so viel nacktem, unbeschönigtem Beton, selten eine so kompromisslos zusammengestellte, auf österreichische Gegenwartskunst konzentrierte Privatsammlung wie die des Großindustriellen und Kunsthedonisten Herbert Liaunig. Das Projekt, Resultat eines geladenen Wettbewerbs, aus dem das Wiener Architekturbüro querkraft als Sieger hervorgegangen war, ging damals durch sämtliche Blogs und Gazetten. Und sogar für den Mies van der Rohe Award 2009 wurde es seinerzeit nominiert.

Nicht nur die Raumqualität, auch die ungewöhnliche Entscheidung, die Architektur in die Erde einzugraben und nur an ein paar Ecken ans Tageslicht treten zu lassen, machten den Bau zur Ikone. Das einprägsame Bild der stahlbekleideten Betonröhre, die aus dem Hang über die Bundesstraße B81 zischt, schaffte es als reduzierte Strichzeichnung sogar auf eine Briefmarke – in prominenter Gesellschaft mit dem Kunsthaus Bregenz (Peter Zumthor), dem Kunsthaus Graz (Peter Cook und Colin Fournier), dem Lentos Kunstmuseum in Linz (Weber & Hofer Architekten) und dem Schindler House in Los Angeles (Rudolph Schindler).

Im Dezember 2012 wurde das Museum, nur vier Jahre nach Fertigstellung, als jüngstes österreichisches Objekt aller Zeiten unter Denkmalschutz gestellt. Liaunig höchstpersönlich hatte sich um die Unterschutzstellung bemüht. »Schon beim Steinhaus von meinem mittlerweile verstorbenen Freund Günther Domenig war ich in Sorge, dass es verfallen und in Vergessenheit geraten könnte. Der Denkmalschutz ist ein gewisser Schutz, damit das nicht passiert, damit die Substanz erhalten bleibt. Eines Tages auch hier in Neuhaus.«

Im vorletzten Sommer wurden die Räumlichkeiten, auf die nun die Augen des Bundesdenkmalamts gerichtet sich, von 5 000 auf rund 7 500 m² vergrößert. Kein leichtes Unterfangen, bedenkt man die strengen behördlichen Auflagen, mit denen sich Hausherr Liaunig und querkraft Architekten auseinanderzusetzen hatten. Es sei schon ein eigenartiges Gefühl, das eigene Projekt zu erweitern und dabei zu berücksichtigen, dass man am Altbestand eigentlich kaum mehr etwas verändern darf, meint Jakob Dunkl, einer der drei Partner bei querkraft. »Worauf wir besonders viel Wert legen wollten, aber auch mussten, war die Beibehaltung des rohen, sakralen, unterirdischen Ambientes.«

Zu den neu errichteten beziehungsweise adaptierten Räumlichkeiten zählen neben dem umgewidmeten, nun erstmals öffentlich zugänglichen Traktorenpantheon ein Ausstellungsraum für die Glassammlung Liaunigs (1500 bis 1850) und für Porträtminiaturen aus aller Welt (1590 bis 1890) sowie ein großer, dreieckiger Raum für Wechselausstellungen, in dem zurzeit Arbeiten des irischen Künstlers Sean Scully zu sehen sind. Mit seinen pastosen, schwarz-weiß-grauen und gedeckt bunten Streifen und Balken, die er auf die Leinwand bannt, bringt er Farbe in den sonst nur weiß-grauen Raum. »Weltaneignung« nennt Scully diese Verschmelzung von Licht und Melancholie.

5 m über dem hell beschichteten Boden durchdringen sich gegenseitig riesige, bis zu 35 m lange Stahlbetonträger und umfassen mal dreieckige, mal trapezförmige Waben. Die Bauweise ist ein Zugeständnis an geänderte OIB-Richtlinien (Österreichisches Institut für Bautechnik), nach denen ein Raum, dessen Fußboden-Niveau sich unterhalb der Erdoberfläche befindet, keine primärkonstruktiven Stahlbauteile mehr aufweisen darf. Brandbeständigkeit F90 ist Vorschrift.

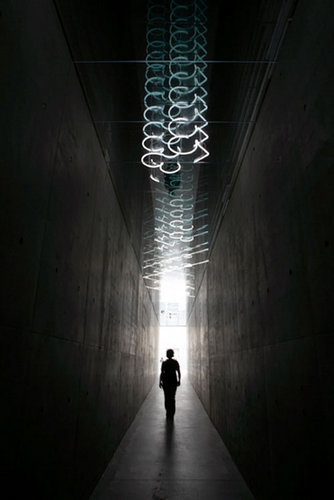

Ein bisschen erinnert diese rohe, unverblümte Megastruktur mit ihren bedrohlichen Hohlräumen, in denen chaotisch eingehängte Leuchtstoffröhren (vergeblich) etwas Leichtigkeit und Schwerelosigkeit hineinzubringen suchen, an die Bauten von Peter Eisenman, Louis Kahn, Le Corbusier. »Wir wollten den Raum nackt und unverkleidet belassen«, sagt Jakob Dunkl. »Damit kommt der archaische Charakter dieses Gebäudes, das ja fast zur Gänze in der Erde drinsteckt, besser zur Geltung. Es gibt keinen Unterschied zwischen Rohbau und fertigem Haus. What you see is what you get. Alles ist alles zugleich.« Er hält inne, um dann, nach einer kurzen Kunstpause den bereits vielzitierten querkraft-Slogan zum Besten zu geben: »Kein Gramm Fett.«

Doch warum wird die Kunst in die Erde eingebuddelt? Warum darf sich das so wertvolle Werk des Menschen nicht an der Oberfläche abzeichnen? Der ureigentliche Grund, der 2008 zu dieser Entscheidung geführt hatte, war ein zutiefst pragmatischer. 1 500 Euro/m², hatte Auftraggeber Liaunig damals in der Wettbewerbsausschreibung gefordert, durfte das Gebäude kosten – und keinen Cent mehr. Sogar Architekt Dietmar Eberle, der seinerzeit den Juryvorsitz innehatte, meinte, um diesen Preis könne man nie und nimmer ein Museum bauen. Querkraft hat bewiesen, dass man doch kann.

»Die billigste Außenwand, die man nach heutigem Stand der Technik produzieren kann, ist eine Kellerwand«, sagt Jakob Dunkl. »Genau so ist das gesamte Museum konzipiert. An den paar Stellen, an denen das Bauwerk den Hang durchbricht, haben wir uns ganz normaler Industriebauweise bedient, wie man sie in jedem Gewerbegebiet vorfindet.« Die Kombination machts. Obwohl an der Außenseite Wellblech, Trapezblech, handelsübliche Lichtkuppeln und 08/15-Stahlbauteile zum Vorschein kommen, wirken diese im Dialog mit der sanften, samtig weich dahinfließenden Landschaft um ein paar Nuancen verfeinert und veredelt.

Das Licht wird, wo benötigt, durch entsprechend in die Höhe oder in die Länge verlängerte Lichtrüssel eingefangen. Einzig in der Goldkammer und in den neuen Glas- und Miniatur-Ausstellungsräumen macht man sich die Eigenheiten der unterirdischen Bauweise zunutze und lässt das Tageslicht gar nicht erst ins Innere dringen. Hier erst entfaltet sich der Nimbus des Unterirdischen, des Unsichtbaren und verleiht dem Museum – indem es die volle Konzentration auf die funkelnden, in Summe millionenschweren Exponate richtet – einen Hauch von dramaturgisch durchaus ins Konzept passender Klaustrophobie und Katakombenhaftigkeit.

Kosten wurden durch die unterirdische Bauweise gleich doppelt gespart. Nicht nur durch die Senkung des Baubudgets, sondern auch die Betriebskosten ließen sich durch das umliegende Erdreich, das als wertvolle speicherfähige Masse mit entsprechender Trägheit fungiert, auf ein Minimum reduzieren. »Wir brauchen keine fossilen Brennstoffe«, sagt Reinhold Jamer, zuständiger Haustechniker im Museum. »Gekühlt und geheizt wird bei uns mittels Erdwärme und Wärmepumpe, wobei die Energie über eine Fußbodenheizung in die Räume geschleust wird. Der wirklich große Vorteil gegenüber öffentlichen Einrichtungen jedoch ist, dass wir die Ausstellungsräume nicht rund um die Uhr temperieren und lüften müssen, sondern die Anlage je nach Bedarf ein- und ausschalten können.«

Im Haustechnikraum hinter den Sean-Scully-Gemälden sind heute Stühle, Kartons und Holzkisten geschichtet – Reservematerial für Lesungen und andere Veranstaltungen sowie für die Rückspedition der großformatigen Werke. Eines Tages, so der Plan von querkraft, könne man die Haustechnik ohne Schwierigkeit aufrüsten, sollte das Museum noch einmal erweitert werden. »Das ist aber nicht mein Plan«, sagt Hausherr Herbert Liaunig. »Das Museum ist jetzt groß genug. Es wird keine weitere Ausbaustufe mehr geben.« Nur noch der in die Landschaft eingelassene Skulpturengarten, heute ein Krater in der Wiese, soll kommendes Frühjahr eröffnet werden. Die Baustelle läuft bereits. Das, versichert Liaunig, wird der letzte Akt gewesen sein.

Das Museum Liaunig lebt von einem Paradoxon: Einer der wohlhabendsten Industriellen und Kunstsammler Österreichs hat auf brutale, ja fast kaum zu realisierende Weise den Architekten die Daumenschraube angelegt und das Baubudget bis zum äußersten Minimum gesenkt. Die unterirdische Bauweise – so glücklich sie in der Ausgestaltung auch sein mag, so welt- und neubauoffen sie die Gutachter des österreichischen Bundesdenkmalamts anrücken ließ – ist damit Produkt von Rotstift und härtester, unternehmerischer Ökonomie. Museale Absichten, konzeptionelle Überlegungen und Maßnahmen zum Landschaftsschutz sind nicht mehr als willkommene Begleiterscheinungen, die querkraft hier so wunderbar als Kür ins Projekt zu implementieren wusste. Wie heißt es doch so schön? Zwänge und Einschränkungen beleben den Geist des Architekten. Es bleibt ein Hauch von Irritation.