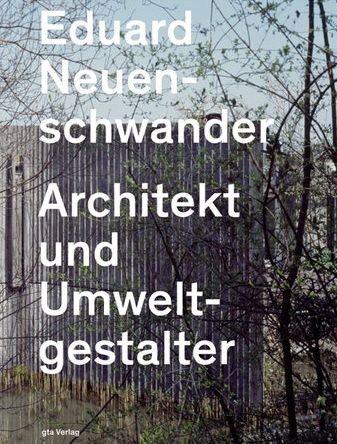

Eduard Neuenschwanders Werk überschreitet Grenzen: Er ist sowohl Architekt als auch Umweltgestalter, Biologe und Denkmalpfleger. Das Œuvre des 1924 geborenen Gestalters, zu dem die Kantonsschule Rämibühl (1960–1970), der westliche Teil des Irchelparks (1986–1989) und das vor dem Abriss gerettete Haus am Rindermarkt 7 in Zürich zählen, ist charakterisiert durch sein ganzheitliches Denken.Ausgehend von rund zwanzig exemplarisch vorgestellten Gebäuden und Aussenanlagen breitet das Buch das umfangreiche Werk Neuenschwanders aus und vertieft einzelne Aspekte seines Schaffens. Seine fachliche Herkunft, von der frühen Naturbegeisterung bis zu den beiden Lehrmeistern Sigfried Giedion und Alvar Aalto, wird ebenso beleuchtet wie seine Fragment gebliebene Idee einer Künstlerkolonie in Gockhausen, wo der Architekt noch heute lebt. Weitere Schwerpunkte sind seine Rolle in der Naturgartenbewegung, seine grossmassstäblichen Planungen, die von ihm gegründete Stiftung Baukultur und seine Gestaltungselemente, die stets Architektur, Natur und Ge schichte miteinander verbinden.Heinrich Helfenstein fotografierte eigens für diesen Band Bauten und Anlagen in ihrem heutigen Zustand. Die Publikation entstand im Rahmen eines Forschungsprojekts an den Professuren für Landschaftsarchitektur, Christophe Girot, und für Architektur und Konstruktion, Peter Märkli, der ETH Zürich.