Fünf Kantone, vier Städte, drei Seen: Die Schweiz leistet sich für eine Milliarde Euro eine Landesausstellung. Stefan Gmünder besuchte die Expo.02 schon vor ihrer Eröffnung und machte mit dem künstlerischen Direktor Martin Heller und dem Schweizkritiker Jean Ziegler einen Rundgang durch die Anlagen.

Fünf Kantone, vier Städte, drei Seen: Die Schweiz leistet sich für eine Milliarde Euro eine Landesausstellung. Stefan Gmünder besuchte die Expo.02 schon vor ihrer Eröffnung und machte mit dem künstlerischen Direktor Martin Heller und dem Schweizkritiker Jean Ziegler einen Rundgang durch die Anlagen.

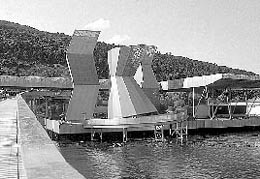

Jean Ziegler steht auf dem Gelände der Schweizerischen Landesausstellung Expo.02 in Biel und friert. Energiegeladen wirkt er, doch es liegt Müdigkeit in seinem Blick, leise Melancholie auch. Wind weht vom See her, wo eine der vier Arteplages (zusammengesetzt aus den Worten art: Kunst und plage: Strand) wie ein Flugzeugträger vor Anker liegt. 236 Pfeiler von je 50 Metern Länge mussten in den schlammigen Seeboden getrieben werden, um das vom Wiener Architekturbüro Coop Himmelb(l)au konzipierte, 14.000 Quadratmeter große „Forum“ samt seinen drei 40 Meter hohen Türmen zu tragen. Eine 450 Meter lange und 12 Meter hohe Brücke verbindet das Forum mit dem Ufer.

Der Aufwand, der bei der sechsten Schweizerischen Landesausstellung betrieben wird ist tatsächlich beträchtlich. An drei Seen, in vier Städten wurden imposante, mit drei Dutzend zum Teil technisch äußerst aufwendigen Ausstellungen bestückte Arteplages aus dem Boden gestampft. Eine Ausstellungsfläche von 475.000 Quadratmetern, das entspricht 70 Fußballfeldern, soll den Publikumserfolg garantieren. Dazu kommt eine raffiniert umgebaute Barke als weiterer „Kunststrand“, Funparks und 1.500 Veranstaltungen mit 10.000 Aufführungen. Die Expo dauert 159 Tage, vom 15. 5 bis zum 20. 10., im Winter dieses Jahres werden dann all die spektakulären Bauten wieder verschwunden sein. Abbau und Widerverwertung der nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit verwendeten Materialien waren feste Bestandteile der Planung und des Budgets, die technische Direktion spricht von „Prerecycling“. So richtet sich zum Beispiel das Ausmaß der Plattform in Biel nach den Standardgrößen der verwendeten Stahlträger. Diese sind lediglich ausgeliehen und werden im November, weder von Bohrlöchern noch von Schweißnähten verletzt, vom Hersteller zurückgenommen. Die Pfähle, auf denen die Träger ruhen, sind bereits zum zweiten Mal im Einsatz, in ihrem ersten Leben waren sie tschechische Heizungsrohre.

Ziegler zieht den Zip seiner eleganten Freizeitjacke hoch, darunter trägt er Hemd und Krawatte. „Je extremere Ideen du hast, desto normaler musst du dich anziehen“, sagte er einmal in einem Interview. Er weiß, wovon er redet, 19 Bücher hat der Soziologieprofessor und langjährige Abgeordnete zum Schweizer Parlament geschrieben. Bände wie Die Schweiz wäscht weißer, Die Schweiz, das Gold und die Toten oder Die Barbaren kommen haben ihn berühmt gemacht. Ein Streitbarer und Unbezähmbarer sei er, sagen die einen, ein Nestbeschmutzer die anderen. Oft, zitiert er Karl Kraus, schieße er über das Ziel hinaus, aber selten daneben. 1934 im Garnisonsstädtchen Thun geboren, der Vater Oberst im Generalstab und Richter, die Mutter Hausfrau wurde Hans, wie er damals noch hieß, Flügelstürmer, Hauptmann der Knabenkadetten, Busenfreund von Winnetou. Nach der Matura zog er dann aus, um in Paris das Glück zu finden und Jean zu werden. Es folgten Jahre in Genf, Kuba, wo er Zuckerrohr schnitt, als UNO-Assistent im Kongo, bei den Straßenkindern in Brasilien. Jean war nun endgültig kein Hans mehr, er hatte das vernommen, was er später einmal die Trommeln der Auflehnung nennen wird. Ernesto „Ché“ Guevara, den er 1964 während einer Zuckerkonferenz sechs Wochen durch Genf chauffierte, riet ihm ab, sich ihm anzuschließen, er zeigte, so will es die Legende, auf die hellen Paläste der Genfer Banken, Versicherung, Edelsteinhändler: „Siehst du, Juan, dort diese Kavernen des Geldes? Sie sind das Hirn des Monsters. Dein Schlachtfeld ist hier“.

Wenigstens ist er rot, murrt Ziegler beim Anblick des Ausstellungspavillons einer Schweizer Versicherung und erkundigt sich, ob die „Geldsäcke“ schon da gewesen seien. Ja, sagt der Begleiter von der Expo, und es habe „den Geldsäcken die Söckli ausgezogen“, als sie gesehen hätten, was man hier aus dem Boden gestampft habe. Ziegler drängt weiter, „gö mer“, „gehen wir“. Zunächst noch eine Frage: „Warum, Herr Ziegler, braucht die Schweiz eine Landesausstellung?“ Er lacht: „Das weiß ich auch nicht. Es ist wie immer, die Schweiz macht ein Fest und die Welt bleibt draußen, weit und breit kein Dritte-Welt-Pavillon, kein UNO-Pavillon, nichts.“

Und es ist etwas Wahres dran. Selten kommt einem die Schweiz so gespalten und isoliert vor, wie wenn sie Einigkeit demonstrieren möchte. Der Auftritt an der Weltausstellung in Sevilla geriet 1992 zum Skandal. Damals setzte der international renommierte Ausstellungsmacher Harald Szeemann die bundesrätlichen Absichtserklärung „Der Auftritt darf auch frech sein“ um und plakatierte am Eingang des Schweizer Pavillons „La Suisse n' existe pas“, „Die Schweiz gibt es nicht“. Während man im Ausland staunte und sich freute, gingen in der Schweiz, wo man den Schlusssatz der Ausstellung, das Wortspiel „Je pense, donc je suisse“ („ich denke, also verhalte ich mich schweizerisch“) offenbar überlesen hatte, die Wogen hoch. So hoch, dass der Schweizer Bundespräsident Ogi noch acht Jahre später am Nationentag der Weltausstellung Hannover betonte „La Suisse existe“. Daran hätte - zumindest im Ausland - auch niemand gezweifelt. Doch die eidgenössische Unsicherheit kommt nicht von ungefähr, in den 90er Jahren des alten und dem Beginn des neuen Jahrhunderts war es nämlich Schlag auf Schlag gegangen. Diverse Politskandale, „Nazigolddebatte“ und der vornehm „Grounding“ genannte Absturz des nationalen Aushängeschilds Swissair nagten am Selbstverständnis der „Ewigverschonten“, wie ein Kommentator sarkastisch anmerkte.

Dann war da noch der „schwarze Sonntag“ des 6. Dezember 1992, als der Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum mit 50,3 Prozent abgelehnt worden war und die Option eines EU-Beitritts in weite Ferne rückte. Dieses Votum entzweite die Schweiz, der „Röstigraben“ brach auf, die sechs französischsprechenden Westschweizer Kantone, die sogenannte Romandie, hatte sich geschlossen für den Beitritt ausgesprochen, der Rest des Landes mit Ausnahme der Basler Halbkantone ebenso geschlossen dagegen. Schließlich wurde aus der Romandie unter dem Motto „die Schweiz muss ihre Dämonen austreiben“ der Ruf nach einer Landesausstellung, laut. Martin Heller, der künstlerische Direktor der Expo.02 betont die emotionale und identitätsstiftende Bedeutung dieser Initiative, die „in einem schwarzen Moment der Schweizer Geschichte lanciert wurde“.

Schon seit 1857, als man inspiriert von der Weltausstel-

lung in Paris die erste, allerdings noch inoffizielle Schweizerische Landesausstellung ausrichtete, werden bei dieser ein Mal pro Generation stattfindenden Großveranstaltung nicht nur die jeweils neuesten Technologien und Produkte präsentiert, sondern auch der Zeitgeist und das innere Befinden der Eidgenossenschaft zum Ausdruck gebracht. An der „Landi“ von 1883 waren noch keine ausländischen Produkte zugelassen, es handelte sich um eine rein schweizerische Leistungsschau. 1896 in Genf wurden unter anderem 230 Sudanesen, die einen Sommer lang in Lehmhütten hausten, „ausgestellt“. Bern 1914 stand ebenso wie Zürich 1939 im Zeichen der sich abzeichnenden Kriege und der „geistigen Landesverteidigung“. Lausanne 1964 schließlich war geprägt vom Kalten Krieg, noch einmal dominierten vermeintliche schweizerische Werte, zum Beispiel der igelförmige Betonbunker der Armee.

Den Zuschlag für die Expo.02 erhielt 1995 das jetzt realisierte dezentrale Projekt im sogenannten Drei-Seen-Land (Bielersee, Murtensee und Neuenburgersee) an der deutsch-französichen Sprachgrenze. Jede Arteplage steht unter einem speziellen Thema (Biel: Macht und Freiheit; Neuchatel: Natur und Künstlichkeit; Yverdon les Bains: Ich und das Universum; Murten: Augenblick und Ewigkeit). Als die neue Landesausstellung vorgestellt wurde, rief die Westschweizer Presse „Faites-nous rever“, „macht uns träumen“, in Zürich hingegen fragten sie: „Was kostet das Ganze“. Während in der Deutschschweiz, die einen die Expo ein „Bratwurstfest“ schimpften war anderen das Konzept zu „elitär“. „Ein Blödsinn, der zum Himmel schreit“ und „So verlocht der Bund Millionen“ titelte das Zürcher Boulevardblatt Blick. Es folgten endlose Querelen, die Auswechslung des Direktoriums und die Verschiebung der Expo um ein Jahr. Einmal mehr begeisterte sich die Romandie an einer Idee, die Deutschschweizer mäkelten an Details herum. Ausdruck des Röstigrabens? Die Generaldirektorin der Expo.02, die in Casablanca aufgewachsene Französin Nelly Wenger, die zwar Englisch, Hebräisch und Arabisch aber kaum Deutsch spricht, stellt zwar fest, dass in der Schweiz „die Multikulturalität erstarrt ist“. Es gebe Differenzen in den Sichtweisen, die manchmal durch kulturelle Erfahrungen geprägt, viel öfter aber individueller Natur seien. „Der Minderheitenreflex“, sagt auch Martin Heller, „wirkt sich oft stärker aus als die kulturellen Differenzen“. Eva Afuhs, aus Wien stammende künstlerische Leiterin der Expo.02 Ausstellungen hat ebenfalls sprachliche Barrieren festgestellt: „Ich kannte, als ich die Stelle annahm, die Schweiz nicht allzu gut. Ich hatte vor allem Bekannte und Freunde in der Architekturszene. Außerhalb dieses Biotops hatte ich dann das Gefühl, dass man gar nicht verstand, was ich sagte. Der Kommunikationsaufwand war sehr hoch.“

Sprachprobleme auch in Biel. Ziegler ist entsetzt: Auf der Schautafel mit statistischen Daten in einer der Bieler Ausstellungen steht, wie viele uneheliche Kinder in der Schweiz pro Tag geboren werden. Ziegler stößt sich an der französichen Übersetzung für unehelich: „illégitime, das ist Nazijargon, das sagt heute kein Mensch mehr“. Apropos Statistik, er zieht einen am Arm zu sich heran, es ist ihm wichtig, er kommt so nah, dass man sich in seinen Pupillen gespiegelt sieht: „100.000 Menschen sterben täglich am Hunger und seinen unmittelbaren Folgen. 100.000. Alle sieben Sekunden stirbt ein Kind. Das, das sind die Zahlen des Horrors.“ Man ist mittlerweile in der von Harald Szeemann kuratierten Ausstellung „Geld und Wert - das letzte Tabu“ angelangt, Partner ist die Schweizerische Nationalbank. Im Innern des überdimensionierten, mit echtem Blattgold beschichteten Goldbarrens winden sich Rohre, wie sie in Banken verwendet werden, um das Geld in Dosen hin und her zu schicken, den Wänden und dem Plafond entlang. Japanische Killerameisen sind gerade dabei, hinter Glasscheiben Banknoten zu fressen, Max Deans Geldvernichtungsmaschine hingegen, die fünf Monate lang Geldscheine verschreddert, ist noch nicht in Betrieb.

10,5 Millionen Eintritte - die Schweiz hat 7,5 Millionen Einwohner - muss die Expo.02 generieren, um bei den exorbitant hohen Kosten von 1,5 Milliarden Franken ausgeglichen budgetieren zu können. Zum Vergleich: Die Weltausstellung in Hannover rechnete bei Kosten von 2,7 Milliarden Franken, viel zu optimistisch, mit 40 Millionen Eintritten, in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern...Ziegler zuckt mit den Schultern, er hätte für den Ausstellungs-Katalog etwas über Solidarität schreiben sollen, etwas Wissenschaftliches. Also nichts über Halunken, Banditen und so. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank habe das persönlich verhindert. Der Name des Mannes, der seit vierzig Jahren über „Kasinokapitalismus“, „Killerkapitalismus“ und „Bankenbanditismus“ schreibt, soll im offiziellen Ausstellungskatalog nicht vorkommen.

Schön dann die Ausstellung „Swish. Wunschlandschaft Schweiz“. Vor der Expo reiste das Swish-Mobile durch das Land, um die unterschiedlichsten Wünsche von Jung und Alt, Mann und Frau, In- und Ausländer in kurzen Filmsequenzen festzuhalten. Begleitet wird das Projekt von einer repräsentativen Umfrage der Sozialforschungsstelle der Uni Zürich, die klären soll, was sich Bewohner der Schweiz wünschen. Es ist dies ein Seitenhieb auf das Projekt „Gulliver“ der Expo 64 in Lausanne, wo mittels eines Fragebogens dasselbe untersucht wurde. Bei einer Voruntersuchung mit 1200 Probanden wünschten sich die Befragten damals eine 40- Stunden-Woche, das Frauenstimmrecht, ein Ende der Bodenspekulation etc.. Die Gulliver-Untersuchung barg daher in den Augen des Bundes die Gefahr, „schlafende Hunde zu wecken“, sie verschwand in Archiven der Uni Lausanne, bis heute.

Ich mache mich auf den Weg zur Arteplage in Neuchatel. „Nächster Zug in 4 Minuten und 5 Sekunden“, eine etwas übertriebene Präzision, denkt man sich, die Anzeigetafel zum neu gebauten Zahnradbähnchen lesend, das den Bahnhof Neuchatel direkt mit der Arteplage verbindet. Blickfänger der von dem französich-schweizerischen Architektenteam „Multipack“ konzipierten Arteplage sind drei in 30 Meter Höhe schwebende, an UFO's gemahnende „Galets“ (Ufersteine) mit einem Durchmesser von über 100 Metern. Unternehmen wie Novartis, die Vereinigung Westschweizer Wasserwerke oder die ETH Zürich, variieren hier das Thema „Natur und Künstlichkeit“.

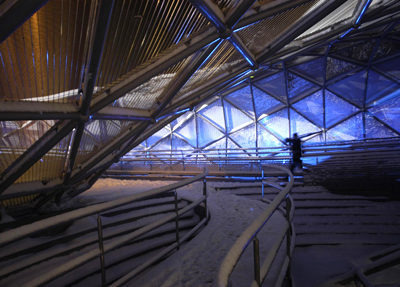

Weiter geht es mit dem Schiff nach Yverdon. Von weitem sichtbar: Die zwanzig Meter hohe, fußballfeldgroße Stahlkonstruktion der künstlichen, begehbaren Wolke der New Yorker Architekten Elisabeth Diller und Richard Scofido. 31'400 Düsen versprühen herangepumptes Seewasser. Eine Anlage, bei der Wasser mit einem Druck von 80 Bar auf eine Nadel gepresst wird, zerstäubt das Wasser in so kleine Teile, dass es als künstlicher Nebel in der Luft hängen bleibt. Ein eindrückliches Schauspiel. Auf der Wolke über dem Nebel und geschützt kann man dann eines der 60 angebotenen Mineralwasser trinken und sich auf die von Laurie Anderson mit Klang und Bild versehene Ausstellung „Wer bin ich“ freuen.

Mit dem Zug geht es zu der das ganze mittelalterliche Städtchen umfassenden Arteplage in Murten, wo ich mich nochmals mit Martin Heller treffe. Wir besuchen zusammen die Ausstellung Expoagricole, die Ausstellung zur Landwirtschaft, wo es noch einige Feinabstimmungen vorzunehmen gilt. Heller, groß, ruhig, hört vor allem zu, ab und zu fragt er präzisierend, wirft etwas ein. Vom „Prinzip Heller“ spricht man in der Schweiz. Und ohne den immensen Kommunikationsaufwand, die Zähigkeit und das Organisationstalent des ehemaligen Direktors des Museums für Gestaltung in Zürich wäre es wahrscheinlich eng geworden. Nachdem seine Vorgängerin Pipilotti Rist den Bettel hingeschmissen hatte und die „Miss Expo“ Jacqueline Fendt zurücktreten musste, war es an ihm, die abgesprungenen Sponsoren zurückzuholen und zusätzliche Gelder zu akquirieren. In der großen Finanzierungskrise 1999, als der Bundesrat von der Expo forderte, 300 Millionen Franken einzusparen und 300 weitere Millionen bei der Wirtschaft aufzutreiben, hätten viele aufgegeben, das Duo Heller/Wenger blieb - und hält bis heute dagegen. Heller, ein freundlicher, fast sanfter Mann, dem man aber ansieht, dass er die Auseinandersetzung mit offenem Visier nicht scheut, musste eine Menge Überzeugungsarbeit leisten: „Ich war anfangs erstaunt, wie wenig Kultur in diesem Land zählt. Nun sitzen Kultur, Wirtschaft und Politik gleichberechtigt an einem Tisch.“

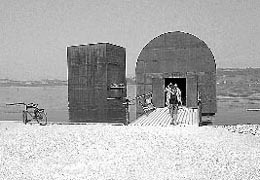

Die Hauptattraktion von Murten ist ohne Zweifel der vom Pariser Architekten Jean Nouvel geschaffene gigantische Monolith, ein merkwürdiges, rostiges, 3900 Tonnen schweres Mausoleum. Das Beste aber: Er schwimmt. Dass er dies tut verdankt er seiner spektakulären Konstruktion und der Plattform, auf welcher der Kubus (34 Meter hoch breit und tief) steht. 100 Betonhohlkörper, jeder von der Größe eines Zimmers, sorgen für den nötigen Auftrieb. Die Schweiz wäre nicht die Schweiz, würde nicht auf eine lückenlose Exekution der Gesetze gepocht. Obwohl im See vertäut, gilt der Monolith vor dem Gesetzt als Schiff, muss also mit Nummernschilder, Rettungsbooten sowie einem Kapitän bestückt werden.

Robert Wilson, und das ist eine weitere Murtener Sensation, konnte von seinem Freund Nouvel dafür gewonnen werden, einige Ausstellungspavillons zu konzipieren. Seine Begründung: „Es ist gut, dass es Anlässe gibt, die kommen und dann wieder verschwinden. Würde die Expo mehrere Jahre dauern, wäre sie nur halb so spannend.“ Recht hat er, Bauten gehen, die Bilder, die man aus den Ausstellungen mitnehmen wird, bleiben. Die Schweiz hat sich schon mit dem kürzlichen Beitritt zur UNO Balsam auf ihre Wunden geträufelt, nun wird sie „ein halbes Jahr über ihre Verhältnisse leben“, wie Martin Heller sagt. Es sei ihr gegönnt. Denn wie gewinnt man Freunde? Indem man gemeinsame Erlebnisse generiert, sei es als Chauffeur eines Revolutionärs in Genf oder als Ausstellungsbesucher, der auf anderssprachige Landesbewohner trifft. „Le nuage fut“ (sinngemäß, „und sie funktioniert doch, die Wolke“) titelte eine Westschweizer Zeitung nach den ersten gelungenen Tests in Yverdon. „L' Expo fut“ wird es hoffentlich dereinst heißen, wir wünschen ihr „bonne chance“.