„Mon univers“: Nach der Renovierung des Pavillon Le Corbusier in Zürich durch Arthur Rüegg und Silvio Schmed lässt eine Ausstellung die Besucher in des Architekturgiganten Lebens- und Gedankenwelt eintauchen. Unbedingt eine Reise wert!

„Mon univers“: Nach der Renovierung des Pavillon Le Corbusier in Zürich durch Arthur Rüegg und Silvio Schmed lässt eine Ausstellung die Besucher in des Architekturgiganten Lebens- und Gedankenwelt eintauchen. Unbedingt eine Reise wert!

Die Architekturgeschichte neigt, wie auch Kunst und Literatur, zu einer gewissen Götzenbildung. Während die Zeit verfliegt, beweisen die herausragenden Werke der jeweiligen Epochen zwar Bestand, und man bewundert sie und ihre Urheber, hinterfragt sie jedoch kaum mehr mit der Gründlichkeit, die ihnen gebührt. Doch zwischen dem Werk und seinem Erschaffer liegt das meist unbekannte Universum eines ganzen Lebens, und wenn es einer Ausstellung gelingt, die Besucher tatsächlich auf eine Zeitreise mitzunehmen, sie eintauchen zu lassen in den Kosmos eines großen Geistes, erscheinen auch dessen Werke plötzlich in einem neuen, unverhofft klaren Licht.

Edouard Jeanneret alias Le Corbusier (1887 bis 1965) ist ein solcher Götze am Firmament der Kulturgeschichte. Man kennt die wichtigsten Gebäude des schweizerisch-französischen Architekturgiganten des 20. Jahrhunderts. Man kennt seine Stahlrohrmöbel, vielleicht das eine oder andere Wandbild, das er gemalt hat. Man weiß, dass er den Städtebau neu zu denken versuchte, dass er den freien, fließenden Grundriss propagierte und die aufgelösten Räume und Wände. Vielleicht kennt man auch seinen berühmten Ausspruch: „Architektur ist das kunstvolle, korrekte und großartige Spiel der unter dem Licht versammelten Baukörper.“

Doch wie der Mann mit der charakteristischen schwarzen Brille, die heute noch jeder zweite Architekt demonstrativ auf der Nase trägt, die Schachzüge seines „großartigen Spiels“ anlegte, um sich „Baukörper“ auszudenken wie die beiden Wohnhäuser der Siedlung Weissenhof in Berlin, die ikonische Villa Savoye in Poissy, die mehr als eigenwillige Kirche in Ronchamp, die gewaltigen Betonarchitekturen im indischen Chandigarh oder die Wohnmaschinen der Unités d'Habitation, bleibt doch selbst für Architekturaffine großteils im Dunklen.

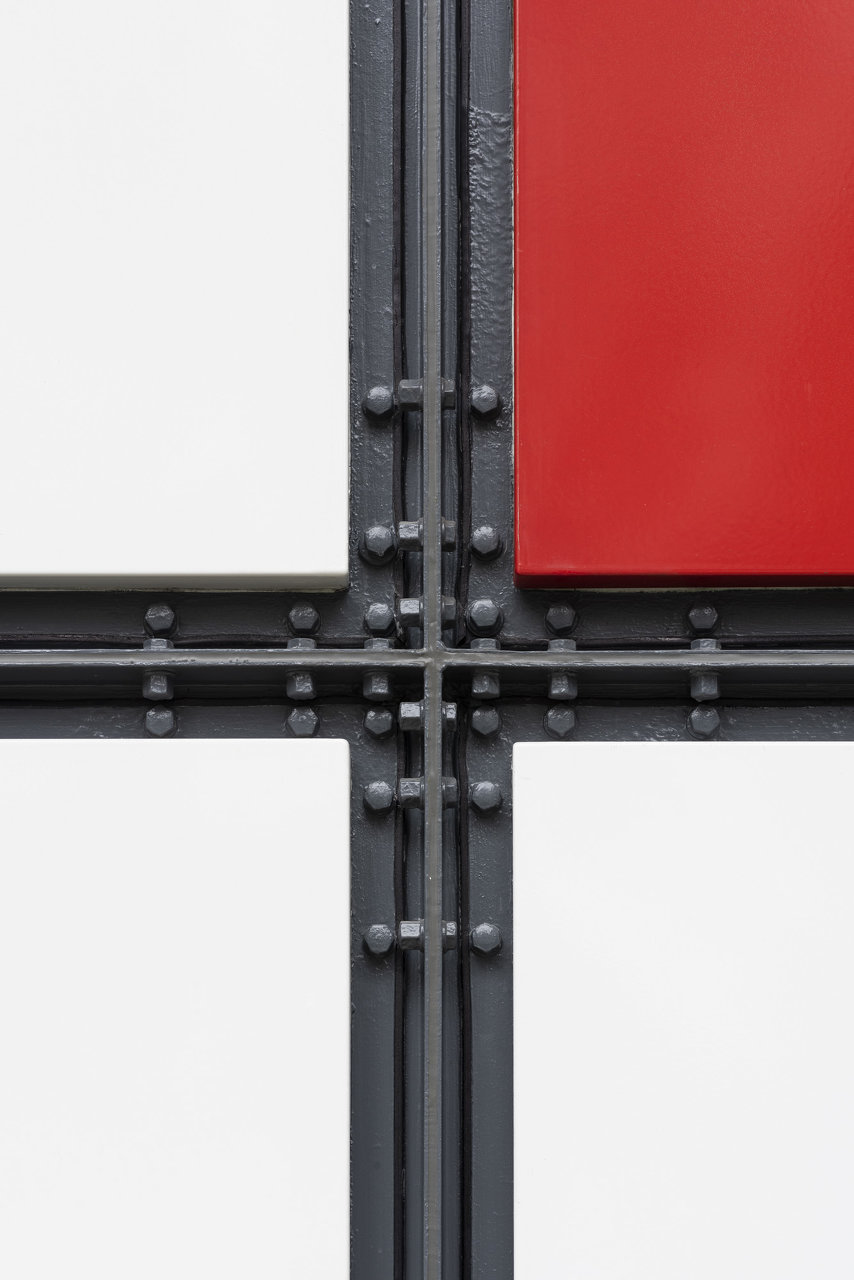

Le Corbusier hat der Architektur unbestritten einen nachhaltigen Drall vermittelt. Auch wenn seine gigantomanischen städtebaulichen Projekte heute fragwürdig erscheinen, so hat er mit zahllosen Projekten, Schriften, Theorien die Welt der Architektur verändert. Die Eröffnung seines allerletzten Bauwerks im Jahr 1967 hat er zwar knapp nicht mehr erlebt, doch genau dort, im Pavillon Le Corbusier in Zürich, kann man noch bis November in seine Gedanken- und Lebenswelt eintauchen, und das in zweierlei Hinsicht. Da ist zum einen das als Ausstellungspavillon entworfene Gebäude, beauftragt, finanziert und errichtet von der heute 90-jährigen Kunstmäzenin Heidi Weber. Kunst, Architektur und Leben sollten darin als „Synthese der Künste“ zu einer Einheit verschmelzen. Da der Zahn der Zeit mächtig an der Stahl-Glas-Architektur genagt hatte, wurde das Haus am Zürichsee, laut Corbusier „das kühnste, das ich je gebaut habe“, von den Architekten Arthur Rüegg und Silvio Schmed nun gründlich, doch mit wohltuendem Fingerspitzengefühl restauriert und erst vergangenen Mai neu eröffnet. Es ist eines dieser Gebäude, in dem jedes Detail sitzt, in dem man durch die Räume wandelt und alles genießt: Die klug konzipierten schmalen Lüftungsfenster, die wohlüberlegten inneren und äußeren Durchblicke, die gestaffelten Raumhöhen, die Rampen und Treppen, den luftig überdachten Dachraum, wo selbst die Regenrinnen ein raffiniertes Spiel mit dem Wasser treiben. Kurzum: Der Pavillon atmet an all seinen Ecken und Enden, in jedem Türgriff, in allen Materialien und Formen den Geist eines unverschämt souveränen Meisters seiner Zunft. Das allein schon wäre eine Reise nach Zürich wert, doch im Untergeschoß liegt im einsickernden Dämmerlicht der Oberlichten der eigentliche Schatz vergraben: Die Ausstellungskuratoren Arthur Rüegg und Christian Brändle breiten hier das private Universum des Architekten aus. Le Corbusier war ein großer Sammler scheinbar unbedeutender Dinge. Er hortete beispielsweise besonders geformte und von Adern durchzogene Steine, Knochenstücke, Muscheln und Schnecken. Von seinen Reisen brachte er Keramikobjekte mit, Skulpturen, irdene Gefäße, auch Industrieware wie besondere Ziegel oder Glaselemente. Er sammelte Ansichtskarten, malte, zeichnete, fotografierte und filmte zeitlebens, wurde selbst von Fotografen wie dem Schweizer Reneé Burri und dem Ungarn Gyula Haláz alias Brassaï in vielen Lebenslagen dokumentiert. Letzterer erinnerte sich später an seinen ersten Besuch in Le Corbusiers Pariser Altbauwohnung zu Beginn der 1930er-Jahre. Er habe, so meinte er, ein ultramodernes Apartment erwartet, mit riesigen Fensteröffnungen und nackten, weißen Wänden, wie sie der Architekt seinen Auftraggebern damals bereits verpasste: „Man kann sich meine Überraschung vorstellen, als ich ein reichlich chaotisches Apartment betrat, mit eigenartigen Möbeln und einer merkwürdigen Sammlung von Krimskrams.“

Brassaïs Fotografien zeigen den Architekten inmitten dieser überwältigenden Ansammlung von Objekten, der Arbeitstisch vergraben unter einem Chaos von Papieren, Büchern, Artefakten, die Wände voll gehängt mit Malereien und Fotografien. Klugerweise hatte der kinderlose Le Corbusier sein umfangreiches Œuvre, Schriften, Pläne, Bilder, Sammlungen, bereits zu Lebzeiten in eine Stiftung eingebracht. Aus der großartigen Sammlung dieser Fondation Le Corbusier konnten die Kuratoren nun also schöpfen. Dank einer geschickten, weil zielgenauen und nicht überwältigenden Auswahl der Dinge und Artefakte, die ihn selbst faszinierten und in seinem Denken beeinflussten, taucht der Betrachter nun direkt in Corbusiers Vorstellungswelt ein und bekommt einen Begriff davon, zumindest eine Ahnung, welche Kräfte ihn formten und in welche Richtung sein Interesse in der Betrachtung der belebten und unbelebten Welt ging.

Eine der interessantesten Abteilungen der Schau ist denn auch die Projektion zahlreicher Schwarz-Weiß-Fotografien und kleiner Filme, die den Betrachter in die Lage versetzen, die Welt durch Le Corbusiers Auge zu sehen. In einer Zeit lang vor der allgegenwärtigen digitalen Verewigung des Moments filmte er das Spiel von Licht und Schatten in windbewegten Fenstergardinen und Meereswellen, fotografierte auf Schiffsreisen unzählige Ankerwinden, Taue und immer wieder die Hutzen genannten, geschwungenen Kopfteile der marinen Lüftungskamine. Eines seiner Fotos zeigt drei sorgsam aufgestellte und zueinander arrangierte Knochensegmente unbekannter großer Tiere. Im Zusammenspiel und im Schlagschatten wirken sie auf den ersten Blick wie ein hochmodernes skulpturales Gebäudeensemble. Solche Einblicke sind es, die Le Corbusier, über den man so viel gelesen, dessen Gebäude man durchwandelt hat, über den man fast alles zu wissen glaubt, plötzlich auf eine andere Weise nahe und verständlich, ja fast wieder lebendig machen.