Ein Gebäude mit Pyramidenstumpf als Ausgangsgeometrie und ein räumlicher Gedanke, der nicht verlustfrei in Worte übertragbar ist: die neue Landesgalerie Niederösterreich in Krems, von Marte Marte Architekten.

Ein Gebäude mit Pyramidenstumpf als Ausgangsgeometrie und ein räumlicher Gedanke, der nicht verlustfrei in Worte übertragbar ist: die neue Landesgalerie Niederösterreich in Krems, von Marte Marte Architekten.

Was ist trauriger als eine Stadt ohne Kulturbezirk? Sankt Pölten weiß es: ein Kulturbezirk ohne Stadt. Als Sankt Pölten in den 1990er-Jahren zur Landeshauptstadt ausgebaut wurde, entstand am Ufer der Traisen nicht nur ein Regierungsviertel, sondern auch eine ganze Reihe von Kulturbauten: das Festspielhaus von Klaus Kada, die Landesbibliothek und das Landesarchiv von Katzberger und Loudon und schließlich das Landesmuseum von Hans Hollein mit seinem geschwungenen Vordach.

Diese durchaus ambitionierte Architektur konnte nichts an der Tatsache ändern, dass dieser Kulturbezirk bis heute den Anschluss an die Stadt nicht finden konnte. Der Fußweg ins dicht bebaute Zentrum ist weit und quert vierspurige Zubringerstraßen; es fehlt an Gastronomie und urbaner Atmosphäre. Dass sich die Landesregierung entschloss, einen Teil ihre Sammlung von hier abzusiedeln, ist daher nachvollziehbar. Die Themen Natur und Geschichte, die im Ruf stehen, vor allem Schulklassen anzuziehen, bleiben in Sankt Pölten, die Kunst wandert nach Krems, wo mit der „Kunstmeile“ bereits eine Adresse existiert, an die man mit der neuen „Landesgalerie Niederösterreich“ andocken kann. Diese Meile liegt im Kremser Stadtteil Stein und umfasst die zu einem Ausstellungsraum umfunktionierte Dominikanerkirche, das Forum Frohner, die Kunsthalle Krems in der ehemaligen Tabakfabrik, das Karikaturmuseum sowie Räume für selbstständige Kulturinitiativen.

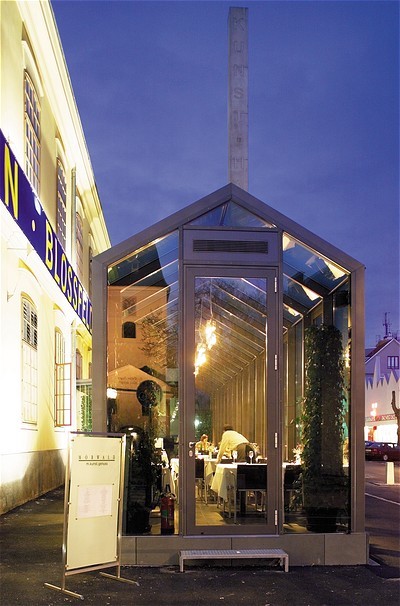

Gewachsene Strukturen gibt es hier im Unterschied zum Standort in Sankt Pölten genug. Die Nachbarn sind vielfältig: Neben den Kulturinstitutionen prägt vor allem die Justizanstalt Stein, das zweitgrößte Gefängnis Österreichs, den Ort. Die Kunsthalle, ein schlichter, klassizistischer Industriebau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, liegt unmittelbar neben dem Gefängnis und wurde vor 25 Jahren von Adolf Krischanitz für Kunstausstellungen adaptiert. Um den Ort zu markieren, setzte Krischanitz vor den liegenden Baukörper des Bestandsgebäudes einen 20 Meter hohen Betonobelisken und daneben einen schmalen Glaspavillon für das Restaurant.

Für den Neubau der Landesgalerie stand ein als Parkplatz genutztes Grundstück zur Verfügung, die Nachbarparzelle des Karikaturmuseums, genau vis-à-vis vom Eingang zur Kunsthalle. Zur Schiffsanlegestelle an der Donau, an der pro Jahr immerhin 450.000 Passagiere aussteigen, beträgt die Distanz rund 200 Meter; eine Strecke, auf der Fußgänger zwei Kreisverkehre passieren müssen. Im Anforderungskatalog des Architekturwettbewerbs, der 2015 ausgeschrieben wurde, war ursprünglich ein witterungsgeschützter Steg vorgesehen, um die Besucher von der Schiffsanlegestelle kreuzungsfrei ins Museum zu bringen. Glücklicherweise ließen sich die Auftraggeber rechtzeitig davon überzeugen, dass ein solcher Steg nicht nur viel zu teuer, sondern auch formal derart dominant gewesen wäre, dass man besser nicht auf ihn bestehen sollte. Die Wettbewerbsergebnisse zeigten, dass man an diesem Ort sehr gut ohne einen baulichen Zeigefinger Richtung Donau auskommt. Das Siegerprojekt von Marte Marte Architekten steht als beeindruckender Solitär auf dem Grundstück, ein Haus mit einer silbrig glänzenden Schuppenhaut aus Titanzinkblech. Die Haut wirkt leicht, fast wie eine Zeltmembran. Aber dieser Eindruck täuscht: Was auf den ersten Blick aussieht wie eine unter Spannung stehende Membran, ist die Verkleidung einer doppelt gekrümmten Betonwand, des eigentlichen Tragwerks des Gebäudes. Die Geschoßdecken sind zwischen dieser Wand und zwei Kernen im Inneren gespannt, von denen einer die Lifte und der andere zwei raffiniert ineinandergeschachtelte Treppen aufnimmt.

Wer sich die Geometrie dieses Hauses veranschaulichen möchte, kann das im Gasthaus seiner Wahl mit einem dicken Stapel quadratischer Bierdeckel tun. Wenn man eine vertikale Kante eines solchen Stapels fixiert und die Bierdeckel dann der Reihe nach ganz leicht verdreht, bis die Verschwenkung circa 30 Grad ergibt, hat man eine gute Annäherung an die Geometrie der Landesgalerie vor sich. In Wahrheit ist diese noch einen Tick dramatischer: Die Seitenlänge der Quadrate nimmt nämlich nach oben zu kontinuierlich ab, von 33 Meter im Erdgeschoß auf 30 Meter beim obersten Deckenabschluss. Die Ausgangsgeometrie der Verdrehung ist daher kein Würfel, sondern eine Art Pyramidenstumpf.

Die aus der Verdrehung entstandene Grundform ist einerseits völlig rational erklärbar, andererseits ist sie eine reizvolle Überforderung unserer Wahrnehmung, die auf doppelt gekrümmte Flächen dieser Art nicht eingestellt ist. Die Architekten erhöhen diesen Effekt noch durch eine geometrische Operation auf der obersten Ebene, wo sie vom verdrehten Volumen einen virtuellen Quader abziehen, dessen Ausrichtung wieder jener des Erdgeschoßes entspricht. Dieser Quader durchdringt den Baukörper und schneidet dabei eine Terrasse aus dem Volumen. Zugleich entstehen durch diese Operation zwei Einschnitte in die Fassade, ein kleines Dreieck mit Durchblick zur Steiner Altstadt und eine größere Öffnung, die von der Terrasse einen Blick auf das auf der anderen Seite der Donau liegende Stift Göttweig erlaubt. Die leicht gekurvten Anschnitte dieses Stadtfensters sind nicht willkürlich, sondern exakt aus den geometrischen Verschneidungen abgeleitet.

Ähnlich gehen die Architekten im Erdgeschoß vor, indem sie das große Volumen nicht einfach auf dem Boden abstellen, sondern die Berührung mit dem Boden scheinbar auf die vier Eckpunkte des quadratischen Grundrisses beschränken, zwischen denen sehr flache Bogenfenster ausgeschnitten sind. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieses Haus zu einem Luftsprung ansetzt und mit seinen Füßen gerade noch den Boden berührt. Durch diesen Sprung öffnet sich das Haus nach allen Seiten und erlaubt eine Sichtverbindung zwischen dem Kunstraum und der profanen und ein bisschen chaotischen Welt rundherum.

Dieses Haus hüpft, und man möchte mithüpfen. „Erinnere Dich“, hat Ludwig Wittgenstein einmal notiert, „an den Eindruck guter Architektur, dass sie einen Gedanken ausdrückt. Man möchte auch ihr mit einer Geste folgen.“ Tatsächlich drückt sich hier ein räumlicher Gedanke aus, der nicht verlustfrei in Worte übertragbar ist. Er hat etwas mit äußerster Präzision zu tun, nicht nur in der Geometrie, sondern auch in der Ausführung, bei der komplexe Geometrien oft schwächeln. Was geometrisch auf einen Punkt ohne Ausdehnung zusammenläuft, muss ja im Bau in Details übersetzt werden, die Beton, Bleche und Dichtungen mit ihren jeweiligen Maßtoleranzen in Einklang bringen. Das ist den Architekten hier zu einem erstaunlichen Grad gelungen.

Über das Innenleben des Hauses sollte man erst ab dem 25. Mai Aussagen treffen, wenn die Ausstellung eröffnet ist. Die gekrümmten Innenwände sind eine Herausforderung, die aber auch zu außerordentlichen Lösungen führen könnte. Das Kunsthaus in Bregenz von Peter Zumthor galt seinerzeit als unbenutzbar – heute ist es als Meisterwerk anerkannt.