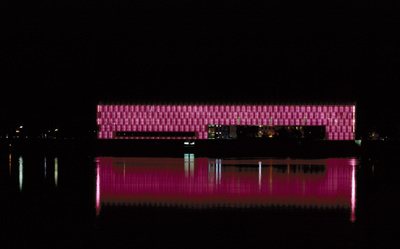

In der Nacht leuchtet es in allen Farben, bei Tag nimmt es sich so weit zurück, dass seine Textur nur noch Spiegel ist: Lentos, das neue Linzer Kunsthaus. Zur Eröffnung am 18. Mai: eine Begehung.

In der Nacht leuchtet es in allen Farben, bei Tag nimmt es sich so weit zurück, dass seine Textur nur noch Spiegel ist: Lentos, das neue Linzer Kunsthaus. Zur Eröffnung am 18. Mai: eine Begehung.

Graz darf alles, Wien ist anders, in Linz aber beginnt's. Während man sich bisher über die dämli che Phonetik des Werbeslogans permanent den Kopf zerbrochen hatte, was denn da eigentlich beginne, gibt es seit kurzem eine erste zufrieden stellende Antwort. „Das Lentos ist mittlerweile der wichtigste Punkt in der Stadt geworden“, erklärt Bürgermeister Franz Dobusch. Museumsdirektor Peter Baum schwärmt von der „wunderbaren Leuchtmöglichkeit im Sinne eines Juwels“, unterm Strich aber ist bald klar, dass der neue Solitär an der Donau eine Diskussion ausgelöst hat, die sich im internationalen Wettbewerb behaupten wird können.

Am 16. November 1998 wird nach einem zweistufigen Wettbewerbsverfahren aus 219 Beiträgen der Sieger bestimmt. Das Projekt mit der Nummer 212 wird zur Realisierung empfohlen. Im Vergleich zwischen dem Siegerprojekt und dem heutigen, fertig gestellten Gebäude fällt auf, dass die Zürcher Architekten Weber + Hofer ihren Entwurf konsequent durchziehen konnten, ohne den Sex-Appeal des neuen Museums im Zuge der Planung geschmälert zu haben. Und das ist bei Wettbewerbsprojekten im öffentlichen Bereich keine Selbstverständlichkeit.

Die architektonische Hülle als Behältnis für die Kunst ist in einigen Landeshauptstädten bereits Thema qualitativ tief greifender Auseinandersetzungen geworden. Das Kunsthaus Bregenz von Peter Zumthor, das Kunsthaus Graz von Cook & Fournier, das noch heuer eröffnen wird, und nun das neue Lentos in Linz, spezialisiert auf Malerei des 20. Jahrhunderts, Grafik und Fotografie. (Lentos ist der keltische Name für Linz und bedeutet „an der Krümmung des Flusses liegend“, die kantige Alliteration macht das neue Museum zum Brandname.) Im Gegenzug: In Wien hat man zwar das außergewöhnliche MUMOK, wäre aber froh, wenn es nicht so wäre - denn anstatt sich auf einen normativen Diskurs über Museumsarchitektur einzulassen, überlegt man sich lieber, wie man am besten kreisrunde Bullaugen in die Sockel historischer Gebäude einschneiden kann. Der Deckmantel für die praktizierte Still-alive-Postmoderne ist der viel zitierte Bildungsauftrag, der in Wien offensichtlich gewichtiger ausfällt als anderswo - Beteiligung des Bundes am Bau des Lentos: null Euro.

Architekt Jürg Webers Trostpflaster: „Linz hat sich in politischer Hinsicht als so dynamisch herausgestellt - ein Mitspracherecht des Bundes hätte die ganze Abwicklung möglicherweise nur verkompliziert.“ Und so finanzierte man die „Schweizer Kiste mit Durchblick“, wie Direktor Baum das Konzept umreißt, aus Land, Stadt sowie privaten und öffentlichen Sponsorengeldern. Projektkosten: 33 Millionen Euro, Bauzeit: 29 Monate. Was macht die Schweizer Kiste also aus? „Wenn man das mit der bildenden Kunst vergleichen würde“, so der Architekt, „würde ich sagen, es ist Minimal Art, also die Reduktion auf das absolut Notwendigste.“ Im konkreten Fall ist das Notwendigste ein quaderförmiger Bau, der auf einer Länge von 130 Metern das vorrangige Wettbewerbsgebiet komplett ausfüllt. Die äußerste Hülle, das sind bedruckte Glasplatten. Das Loch in der Kubatur ist das Endergebnis einer städtebaulichen Überlegung: „Linz hat eine sehr schöne Stadtsilhouette, bei so einem niedrigen Gebäude ist es aber schwierig, zu diesem Stadtbild beizutragen.“ Anstatt mit dem Bauwerk also einen weiteren Hügel in der Skyline zu produzieren, haben Weber + Hofer das Gebäude zu einem Donaufenster reduziert, durch das sie auf die bereits vorhandene Skyline verweisen. Das eingefangene Bild im Panoramaformat zeigt die Kirchtürme im Stadtteil Urfahr, den Hintergrund bildet der mächtige Pöstlingberg. Oder anders: den Inhalt des Museums metaphorisch nach außen gekehrt, nichts anderes als eine zeitgenössische Antwort auf die Fotografie, Größe XXL.

Die Spannweite dieses schwebenden Balkens beträgt stolze 60 Meter, weit und breit keine Säule. Allein schon auf Grund der temperaturbedingten Materialausdehnung zwischen Sommer und Winter war es notwendig, den schwebenden Gebäudeteil als Brücke auszubilden. Wie ein riesiges Vierkantrohr aus Stahlbeton liegt das Galeriegeschoß wie auf Brückenpfeilern auf. Und zwar ohne das statische System jemals zum Selbstzweck zu erklären, wie es in der zeitgenössischen Architektur mittlerweile zum guten Ton gehört.

Bürgermeister Dobusch erinnert sich, wie während des Baus über den Stahlbetonkasten noch geschimpft wurde, aber „es hat einen großen Wandel in der Akzeptanz des Bauwerks gegeben“. Kein Wunder, denn seitdem hat sich auch einiges geändert. Diese Veränderung ist neben dem markanten Durchblicksfenster schließlich zur zweiten Visitenkarte des Lentos geworden: eine umgebende homogene Glashülle, die über den gesamten Baukörper gezogen wird. In einem Abstand von 80 Zentimetern zur Wand sind insgesamt 1800 Verbundsicherheitsgläser punktgehaltert. Wozu das Ganze? Ein ausgefuchstes, aber simples Manöver, wie man aus der zwar dreidimensionalen „Schweizer Kiste“, die an jeder Seite letztendlich dann aber doch nur zweidimensional ist, einen skulpturalen Baukörper machen kann, der auch in der Fläche noch Raum erzeugen kann. Ein Spiel mit Oberflächen und Oberflächlichkeiten also: 35.000 Mal ist der Schriftzug „kunstmuseum lentos“ in einer total reflektierenden Chromfolie angebracht. Aus der Nähe betrachtet, spiegelt man sich zwischen den Buchstaben in der diffusen Art und Weise, wie man das aus Schaufenstern kennt. In den spiegelnden Buchstaben aber kann man sich selbst und das reflektierte Stadtleben hinter sich dann genauer unter die Lupe nehmen.

Auf die Stadt übertragen, ergibt das nicht nur eine Vielschichtigkeit der Hülle, sondern auch eine der Erscheinungsformen: In der Nacht leuchtet das Gebäude wie ein diszipliniertes Feuerwerk in allen erdenklichen Farben und Helligkeiten. Am Tag hingegen gibt sich der Bau abweisend. Oder aber das Sonnenlicht wirft den Schatten der Chrombuchstaben auf die dahinter liegende dunkelgraue Ebene und erzeugt Tiefenschärfe. Oder - und das ist der subtilste Minimalismus am neuen Linzer Kunstmuseum - der Bau nimmt sich so weit zurück, dass seine Textur nur noch Spiegel für die Umgebung ist.

Jürg Weber: „Bauen ist nicht nur das Herstellen von Räumen, sondern ist immer auch ein Bauen der Stadt.“ Mit dem neuen Lentos ist ein Raum für Kunst geschaffen worden, der in sich stimmig und ruhig genug ist, um die Kunst Kunst sein zu lassen. Der Aspekt der Kunst ist vielmehr in den Außenraum getragen worden, um im Zwischenspiel verschiedenartiger „Bilder“ den österreichischen Städtebau um eine neue Facette zu bereichern.