29. Januar 2009 - newroom

(TITLE) Porsche Museum Stuttgart

Mit dem neuen Porsche Museum wird ein Ort geschaffen, der der selbstbewussten Haltung und dem hohen Anspruch des Unternehmens architektonisch Ausdruck verleiht. Wissen, Glaubwürdigkeit und Entschlossenheit sind ebenso sehr Teil der Firmenphilosophie, wie Mut, Begeisterung, Kraft und Unabhängigkeit. Jede Idee wird als Chance verstanden, sich offensiv neuen Herausforderungen zu stellen, und Grenzbereiche auszuloten. Das Museum verkörpert genau jene Position, Exklusivität zu repräsentieren, ohne abzugrenzen, Tradition widerzuspiegeln, ohne auf den lebendigen Austausch zu verzichten, die Porsche so unverwechselbar machen.Entwurfsprinzip

Die zentrale Entwurfsidee bestand darin, die vielseitige und lebendige Marke in eine architektonische Sprache zu übersetzen. Das Museum weist jene spezifischen Bedingungen auf, die dem Besucher die Marke Porsche räumlich und sinnlich vermittelt. Dynamik und Geschwindigkeit, Statik und Stillstand werden sowohl an der Konfiguration des Gebäudes als auch an der räumlichen Vermittlung erfahrbar. Mit dem Museum wurde ein offener, klar definierter Ort geschaffen, der sämtliche markenspezifischen Qualitäten in sich trägt. Tempo und Leidenschaft finden darin ihre räumliche Entsprechung und können im sinnlichen Erleben eindrücklich nachvollzogen werden. „Erfahrung“ und „Erfahrbarkeit“ dienten durch jeweilige räumliche Zuweisungen im architektonischen Grundkonzept als primäre Entwurfsparameter. Die scheinbare Gegensätzlichkeit der architektonischen Form steht als adäquate Antwort bezogen auf die Funktion des Hauses und der Sonderstellung ihrer Exponate. Die Konzeption des Museums manifestiert unsere Auffassung von Gebäuden als interaktive Organismen, als kommunizierende Teile eines Gesamtsystems. Die konstante Wechselbeziehung zwischen Gebautem und seiner Umgebung wird gleichermaßen als Qualität begriffen, wie ein funktionsgerechtes und nutzungsorientiertes Raumangebot. Die spezifischen Eigenschaften der räumlich definierbaren Umgebung werden als Landschaft bzw. Stadtlandschaft begriffen, der eigene Ansatz als dessen Interpretation.

Standort

Geschichtlich betrachtet haben visuelle Identifikationsmerkmale im Städtebau für die Definition eines Standortes eine immanente Bedeutung. Zuffenhausen ist begrifflich stark mit dem Unternehmen Porsche verwachsen, es verfügte allerdings bislang über keine Identifikation im städtebaulichen Kontext. Eine bedarfsgesteuerte bauliche Aneinanderreihung von Werkhallen, Bürokomplexen, Verkehrsrelationen, Bahnsträngen und einem dichten Straßen- und Wegegeflecht bezeugen die kontinuierliche und anhaltende Erfolgsgeschichte von Porsche seit seiner Niederlassung an diesem Ort. Mit dem Museumsbau verleiht die Identität stiftende Marke dem Quartier nun jene bildhafte Signifikanz, die bislang fehlte. Symbolhaft potenziert das Gebäude die Außenwirkung des Stadtquartiers Zuffenhausen und unterstreicht die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes im nördlichen Stadtgebiet Stuttgarts. Als derartiger Multiplikator begleitet der Museumsbau das Quartier in eine neue Ära und liefert einen wesentlichen Beitrag im Sinne einer gesellschaftlichen und städtebaulichen Nachhaltigkeit. Der weithin sichtbare, prägnante Museumsbau im Herzen des Werksgeländes wird als Initialzündung für mannigfache Synergien gewertet: eine lückenlose Anbindung an das Nahverkehrsnetz bietet bereits jetzt ideale Voraussetzungen für künftige Besucher; die Diversifizierung und Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur und eine damit einhergehende Aufwertung und Stimulierung des Firmenstandortes sind bei einer jährlich erwarteten Besucherzahl von 200 000 Menschen eine realistische Prognose. Das Museum unterstreicht einmal mehr die Bedeutung Stuttgarts als Industriestandort und als deutsche Automobilschmiede ersten Ranges.

Baukörper

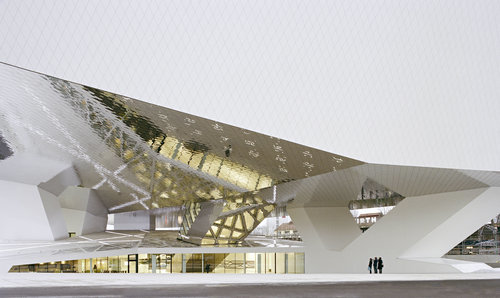

Das Porschemuseum ist als dynamisch geformter, monolithischer Baukörper konzipiert, scheinbar losgelöst über der gefalteten Topographie des Eingangsniveaus. Seine spiegelnde Untersicht nimmt die darunter liegenden Architekturlandschaft auf und potenziert atmosphärisch den Zwischenraum von Basis und Ausstellungsbereich. Auf anschauliche Weise verdeutlicht diese architektonische Geste jene Dualität von Erfahrung und Erfahrbarkeit, die dem baulichen Konzept zugrunde liegt. Der nach drei Seiten hin ausgerichteter Vorplatz verweist als offenes Zeichen des Ankommens und der Annäherung auf die funktionale Orientierung des Baus. Ähnlich der akzentuierten Frontfassade am Porscheplatz findet jede Gebäudeseite des asymmetrischen Korpus ihre städtebauliche Entsprechung. Zufahrtsstraßen und Bahnstränge führen an beiden durchgängig geschlossenen Gebäudeflanken vorbei. Eine zurückversetzte Verglasungsebene gewährt fragmentale Einblicke in den hochgelegenen Ausstellungsraum und bildet den rückwärtigen baulichen Abschluss.

Zugangsbereich

Die Reise in die Welt von Porsche nimmt unterhalb des losgelösten Elements ihren Anfang. Über eine sanft abfallende Rampe werden die Besucher in das Gebäudeinnere geleitet. Die Verjüngung des Vorplatzes und die abnehmende Raumhöhe in Richtung Eingang bilden Teil jener Dramaturgie, die Besucher, Nutzer des Museums durchgehend begleiten. Das Foyer weitet sich – flankiert von Restaurant und Museumsshop – in Richtung Empfang, Kaffeebar und Klassik-Werkstatt aus. Die „Erfahrung Porsche“ findet im Classic-Workshop, im einsehbaren Archivbereich, der galerieartig das zweigeschossige Raumvolumen der Basis umgibt, ihre Entsprechung: jenen Bereichen, in denen aktiv und sichtbar am Produkt gearbeitet wird. Der einzige Einritt in den eigentlichen Ausstellungsbereich erfolgt über einen prägnanten, zentral gelegenen Treppenstrang. Die Geometrie des Aufstiegs bildet Teil der architektonischen Inszenierung: erneut verengt sich die Wegeführung, ehe diese sich bei Eintritt in den Ausstellungsbereich in einen Raumkörper von beeindruckender Dimension transformiert.

Ausstellungsbereich

Der Ort des Zugangs offenbart sich als tiefster Punkt einer Spirale, die als Anordnungsparameter für das gesamte Raumvolumen steht. Hier eröffnet sich der „Kosmos Porsche“. Dem Besucher erschließt sich die Porschearena als sinnlich emotionale Kontaktaufnahme zur Automobilwelt, die sich in einem einzigen Kraftfeld entfaltet – wein Raum, der Erleben und die Kommunikation durch Nähe und Intensität vermittelt. Mäandrierend vernetzt durchziehen Ebenen und Wegesysteme das Ausstellungsvolumen und erschließen so dem Besucher eine Vielfalt sinnlicher und visueller Raumbezüge. Da die Spiralform selbst ihrem Wesen nach zunächst ein reines Wegesystem abbildet, wurden durch ihre Transformation Zonen differenzierter Funktionen geschaffen: Piazze und Straßen, Ausstellungsflächen und Wege unterschiedlichen Charakters. Im Sinne der von Offenheit geprägten Haltung des Unternehmens wird auf ein hierarchisches Ordnungsprinzip und das Aufzeigen einer linear vorgegebenen einzigen Zugangsweise verzichtet, sodass die räumliche Konzeption unterschiedliche Arten der Ausstellungsbetrachtung erlaubt. Die Wegeführung entlang der von Porsche vorgegebenen Produktgeschichte erfolgt chronologisch der Unternehmensgeschichte „vor 1948“ und „nach 1948“. Integrierte Themeninseln stellen inhaltliche Bezüge zwischen Automobilentwicklung und Rennfahrt dar. Zugleich steht es dem Besucher frei, sich die Ausstellung auf individuelle Weise anzueignen. Inhalte bleiben durchgehend klar ablesbar und in Sichtbeziehung mit dem bereits Erfahrenen. Zonen der Ruhe, der Beschleunigung im Wechselspiel von Enge und Weite steigern die spürbare Spannkraft dieser Raumerfahrung. Ein Galeriebereich am Ende der Ausstellungsabfolge entwickelte sich aus der Verbindung des architektonischen mit dem Ausstellungskonzept von HG Merz. Die resultierende Entflechtung von Zugangs- und Austrittsbereich verleiht der Gesamtinszenierung zusätzliche Spannung. Fließender Raumbezüge in visueller und funktionaler Hinsicht prägten die Entwurfsmethodik, welche die Architekten in der Gesamtheit des Museumsbaus verfolgten.

Konstruktion

Ortbeton formt den Sockelbau des Museums. Ein dreidimensionales Stahlfachwerk bildet die tragende Struktur des schwebenden Baukörpers. Mit einer Länge von ca. 160 Metern und einer durchschnittlichen Breite von 70 Metern erreicht der schwebende Oberbau ein Gesamtgewicht von 35 000 Tonnen. Die gesamte Last stützt sich auf drei Pylonen. 60 Meter beträgt die durchschnittliche Spannweite zwischen den tragenden Kernen, an deren Eckpunkten jeweils etwa 34 000 MN Last einwirken. Die statische und dimensionale Ausformulierung dieses hochkomplexen Trägersystems im Sinne der geometrischen Vorgaben und die Übertragung der Gebäudekräfte in die drei tragenden Kerne erforderten Ingenieursleistung von höchster Präzision und stellten entscheidende Momente während der Planungs- und Bauphase dar. Als weitere Herausforderung galt die permanente Abstimmung des technisch-ästhetischen Zusammenspiels von Tragwerk und Gebäudetechnik zu den gestalterischen Zielen und Vorgaben. Mit Hilfe eines computerunterstützten, parametrischen Modells, dessen primäre Vorgaben die Geometrie des Baukörpers bildeten, wurde jeder Planungsschritt der einzelnen Gewerke in das Gesamtsystem integriert, auf Umsetzbarkeit überprüft und gegebenenfalls an die technisch – ästhetischen Erfordernisse angepasst.

Materialien

Weiß beschichtete Metallelemente ummanteln den Korpus des Museumsbaus, dessen Untersicht mit hochpoliertem Edelstahl verkleidet ist. Das reflektierende Material überträgt die Spiegelung der Glasfront optisch wie atmosphärisch in die großzügige Öffnung des Eingangsbereichs und akzentuiert die Anziehungskraft der Erschließungszone. Eine monochrome Farbgebung kennzeichnet die äußere Erscheinung des Bauwerks, die sich bis in den Ausstellungsbereich fortsetzt. Der Ausstellungsraum wurde mit weißen, fugenlos miteinander verschweißten Platten aus mineralischem Werkstoff versehen. Entscheidungskriterium für die einheitliche Farbgebung war unter anderem die Tatsache, dass etwa 80 Automodelle im Museum präsentiert werden sollten. In Anbetracht ihrer Unterschiedlichkeit in Form und Farbe war das Schaffen eines monochromen Raumes eine klare Notwendigkeit.

(nach einem Text der Architekten)