Leidenschaften treiben mitunter wilde Blüten. Wenn ein Sammler seit den sechziger Jahren 4500 Kunstwerke erworben hat, dann macht das jahrein, jahraus...

Leidenschaften treiben mitunter wilde Blüten. Wenn ein Sammler seit den sechziger Jahren 4500 Kunstwerke erworben hat, dann macht das jahrein, jahraus...

Leidenschaften treiben mitunter wilde Blüten. Wenn ein Sammler seit den sechziger Jahren 4500 Kunstwerke erworben hat, dann macht das jahrein, jahraus im Schnitt zweieinhalb pro Woche. Für die Sammlung Essl gilt: viel ist mehr als wenig, gross besser als klein, farbig, bunt und laut schöner als verhalten, still und leise. Karlheinz Essl ist ein Erfolgsmensch. 1959 reiste er als Zwanzigjähriger in die USA, um das Phänomen der neuen Supermärkte zu studieren. Den Kleinbetrieb seines Schwiegervaters verwandelte er in kurzer Zeit in Österreichs grösste Verkaufskette im Baumarkt. Karlheinz und Agnes Essl haben mit Friedensreich Hundertwasser begonnen. Inzwischen besitzen sie die grösste Sammlung österreichischer und internationaler Nachkriegskunst in ihrem Land. Abgesehen von der im Palais Lichtenstein und im Zwanziger Haus domizilierten Ludwig-Sammlung gibt es weder in Wien noch in andren Städten des Landes Museen, die die österreichische und internationale Nachkriegskunst repräsentativ auffächern können. Nachdem Versuche gescheitert waren, die Sammlung als selbständigen Teil in den im Jahr 2000 zu eröffnenden Wiener Museumsbezirk zu integrieren, entschlossen sich der Sammler und die Seinen, an ihrem Firmenstandort in Klosterneuburg ein eigenes Privatmuseum zu errichten.

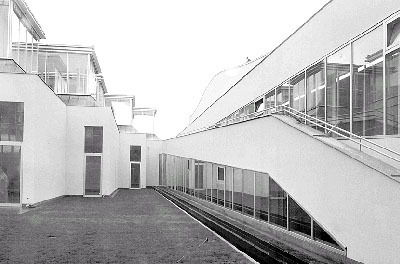

Das neue Museum des Architekten Heinz Tesar steht in Klosterneuburg parallel zur Wienerstrasse am Beginn der Donauauen seitlich zu Füssen des imposanten barocken Stifts. Tesars Museum ist ebenfalls ein massiger Imponierbau: über einem Sichtbetonsockel folgt das weiss verputzte Galeriegeschoss, bekrönt von der schräg gesetzten Staffel der gläsernen Oberlichter. Der Grundriss ist keilförmig. Dass die Saalflucht im Innern senkrecht zur Rückwand steht, ist von vorn nur an der Stellung der Oberlichter ablesbar. Die wenig gegliederte Hauptfassade ist auf Frontalität konzipiert. Im Erdgeschoss befindet sich eines der weltweit grössten Bilderdepots. Im ersten Stock liegen die grosszügigen Oberlichtsäle, ein begrünter Innenhof und rückwärts weitere Sammlungsräume, die seitlich Tageslicht empfangen. Der donauseitige Flügel wird durch einen zylindrischen Saal und eine Treppenanlage akzentuiert, die einen weiteren grossen Ausstellungssaal im zweiten Geschoss erschliesst. Sucht die Frontseite mit ihren Oberlichtern den Bezug zu den Klosterkuppeln, so passt sich der Trakt mit seinem «frei schwebenden Dach in Form einer Welle» der Donau an.

Die Lichtverhältnisse der weissen Säle sind gut, die Raumabfolge ist spannungsvoll dynamisch. Nur gibt es bei Tesar im Unterschied zu Hans Hollein, dessen Frankfurter Museum für Moderne Kunst der Bau nicht nur den Grundriss verdanken dürfte, immer wieder verquere Übergänge und funktional unsinnige Ecklösungen, die besonders deutlich im Bereich der den zylindrischen Ausstellungssaal seitlich passierenden Treppe zutage treten.

Europäische Nachkriegskunst

Die Sammlung ist so enorm gross, dass im neuen 7000-Quadratmeter-Museum nicht einmal zehn Prozent des Gesamtbestandes gezeigt werden können. Rudi Fuchs, Direktor des Stedelijk- Museums Amsterdam, ist mit der Eröffnungspräsentation, die nach einem Jahr verändert werden soll, betraut worden. Mit seinem Engagement für die europäische Nachkriegskunst von Cobra bis Baselitz hat Fuchs immer wieder den Führungsanspruch des abstrakten Expressionismus in den USA in Frage gestellt. Seine Optik entspricht genau dem austrokonzentrierten Esslschen Bilderozean. Praktisch alle wichtigen österreichischen Nachkriegsmaler sind in dieser Sammlung breit vertreten: die abstrakten Lyriker Max Weiler, Kurt Kocherscheidt, Siegfried Anzinger, Hubert Scheibl, Herbert Brandl; die Aktionisten, Gestiker, Neoexpressionisten und neuen Wilden Arnulf Rainer, Markus Prachensky, Günter Brus, Hermann Nitsch, Maria Lassnig, Franz Ringel, Hubert Schmalix, Christian Ludwig Attersee, Franz West. Um den Kontinent Österreich haben die Sammler die internationalen Vorbilder und Bezugsgrössen ihrer Künstler geschart: die Cobra- Gruppe ist breit präsent; Lucio Fontana, Antoni Tàpies, Emilio Vedova, Per Kirkeby, Sam Francis, Pierre Soulages, A. R. Penck, Dieter Roth behaupten sich als Solitäre; eigentliche Schwerpunkte bilden Georg Baselitz, Gerhard Richter, Antonio Saura, Zoran Music, Markus Lüpertz, Jörg Immendorff.

Das Programm, österreichische mit internationaler Kunst zu konfrontieren, ist überzeugend. Um so herber die Enttäuschung. Harald Szeemann, der im Beirat der Sammlung Essl Privatstiftung Einsatz hat, brachte an der Eröffnungspressekonferenz Rudi Fuchs gegenüber seine Bedenken mit dem Lob «zu schön» zum Ausdruck. Da es keinen Gesamtkatalog gibt, muss sich die Beurteilung vorerst auf die ausgestellten Werke der «first view» abstützen. Offensichtlich wird dabei, dass die Sammlung, die ursprünglich auf die Bedürfnisse der Familie und die Firmenangestellten ausgerichtet war, in erster Linie ansprechende Bilder enthält, die man gerne bei sich zu Hause oder im Büro aufhängt. Gerade bei Brus, Rainer, Nitsch oder Adolf Frohner, der ebenfalls vertreten ist, sind die wirklich bedeutenden Werke brüskierend, verletzend, provozierend. Ein solches Bild sucht man hier vergeblich.

Zweit- und Drittrangiges

In diesem Museum präsentieren sich die Wiener Aktionisten als gesellschaftsfähige Opernballbesucher. Kehrseite der Medaille: Schlüsselbilder der Kunstgeschichte nach 1945 sehen wir bei Essl nur sehr selten, Asger Jorn, die frühe Karel Appel. Kommerzialrat Essl, der Künstlerateliers geradezu leert, nimmt zwangsläufig viel Zweit- und Drittrangiges in Kauf. Da er im Vergleich zu deutschen Sammlern relativ spät begann, decken seine Bilder meist nicht die heroische Frühzeit ihrer Schöpfer ab. Besonders krass sind die dekorativ-kraftlosen Bilder des späten Appel, die grosssprecherischen Lüpertz' und die unsäglich schlechten Werkgruppen von Polke und Immendorff. Man beschleunigt seinen Schritt in diesem Haus von Saal zu Saal.

Die wenigen Höhepunkte sind rar. Nicht vielen Bildern würde man auch in einer grossen Museumssammlung begegnen. Eindrücklich ist die Baselitz-Gruppe, die zwar erst relativ spät einsetzt, mit dem Riesenformat «Melancholie» von 1998 jedoch ein subtiles Powerbild aufweist. Von nachhaltiger Schönheit sind sodann die nächtlich- geheimnisvollen Zaubergärten Kirkebys wie auch Gerhard Richters «Abstrakte Bilder» aus den achtziger und neunziger Jahren; die grossformatigen Vergitterungen von Günther Förg sind kompromisslos gut, und auch Saura kann bestehen. Dominante Renommierstücke von Dine, Kounellis, Paik, Flanagan, Gilbert & George und Jenny Holzer unterstreichen den internationalen Anspruch des Sammlers weiter, haben innerhalb der Ausstellung jedoch wenig Sinn.

Der Sammler Essl vergleicht sein Museum mit der Fondation Beyeler. Doch die beiden Sammlungen trennen Welten. Ein Museum muss ein Leuchtturm sein, ein Ort der Orientierung, der Wertmassstäbe setzt. Essl wäre gut beraten, er tauschte seine 4000 späten Sam Francis', Rainers, Brus' und Oberhubers, seine banalen Oehlens, Clementes und Schnabels, seine modischen Paladinos, mittelmässigen David Salles und Alex Katz' gegen 100 absolute Spitzenbilder. - Qualität war noch nie eine Frage der Quantität.

[ Katalog: Sammlung Essl. The first view. DuMont-Buchverlag, Köln. ÖS 490.-. ]