Jeder Architekt sei für seine eigene Publicity verantwortlich, behauptet Fotografenlegende Julius Shulman. Der Amerikaner muss es wissen, seine Architekturfotografien haben stets ein Rauschen im Blätterwald bewirkt.

Jeder Architekt sei für seine eigene Publicity verantwortlich, behauptet Fotografenlegende Julius Shulman. Der Amerikaner muss es wissen, seine Architekturfotografien haben stets ein Rauschen im Blätterwald bewirkt.

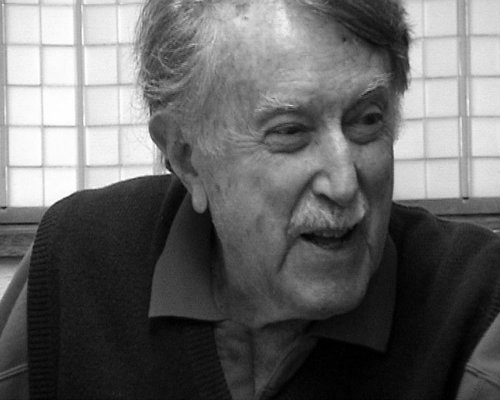

Julius Shulman ist der Pionier der Architekturfotografie. Der Blick auf die Moderne, wie wir ihn heute kennen, geschah sozusagen aus seinem Augenwinkel. Gerade ist das Gesamtwerk Richard Neutras in beeindruckendem dezimeterdickem Großformat bei Taschen erschienen, und gemeinsam mit Pierluigi Serraino hat der 90-jährige Amerikaner, zuletzt vortragend im Wiener MAK zu Gast, ebenfalls bei Taschen das Buch Modernism rediscovered auf den Markt gebracht. Der Band zeigt selten publizierte Häuser dennoch hoher Qualität. Ungerecht, dass ihre Architekten Unbekannte blieben, meint der Fotograf. Nach welchen Mechanismen erfolgt also die Verbreitung von Architektur in Zeitungen und Magazinen?

DER STANDARD: Sie wollen mit Ihrem neuen Buch die unbekannten Winkel der modernen Architektur ausleuchten?

Shulman: Mein Fotoarchiv umfasst die Zeitspanne von 1936 bis 1990. Autor Serraino und ich haben festgestellt, dass viele der Projekte enorme Qualität haben - Projekte, die einer breiteren Öffentlichkeit völlig unbekannt sind. Die Architekten dieser Häuser hatten keine ordentliche Publicity, niemand berichtete über ihre Arbeiten. Die großen Namen, Männer wie Neutra, Schindler, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, sind weltbekannt geworden. Pierluigi und ich haben das ungerecht gefunden und die besten unbekannten Häuser und Gebäude für dieses Buch hervorgeklaubt.

Wie passierte in den 30er-, 40er-Jahren Architekturpublizistik? Wer hat damals den Kontakt zu den Magazinen geknüpft? Waren Sie das oder die Architekten selbst ?

Ich natürlich.

Sie waren sozusagen der PR-Agent der Architekten?

Ja. Ich habe die Fotos auch persönlich von der Westküste an die Ostküste zu den Verlegern gebracht. Ich hatte Flügel an meinen Schultern. Meine Fotos waren in New York sehr willkommen, denn niemand wusste, was in Kalifornien los war. Ich bin dann mit der Kamera quer durch Amerika gefahren, durch Kansas, Missouri, Nebraska, Texas. Gelegentlich haben mich die Architekten mit ihren eigenen Flugzeugen von Stadt zu Stadt geflogen. Die waren nett zu mir, weil sie wussten, dass sie in gewisser Weise von meinen Fotos abhängig waren. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, muss ich sagen, ich glaube an die Geschichte. So haben wir den architektonischen Fortschritt mitgetragen und öffentlich gemacht.

Warum wurden einige Architekten weltbekannt, während viele hervorragende Kollegen in der Versenkung verschwanden?

Diese Architekten hätten sich selbst um Veröffentlichungen kümmern müssen. Doch sie waren immer zu beschäftigt. Ein Haus war fertiggestellt, das nächste schon in Planung. Sie sagten, ach was, das mit den Magazinen und den Zeitungen ist nicht so wichtig, ich hab ohnehin genug zu tun, und was ich jetzt gerade mache, wird sowieso besser als das Alte. Diese Leute haben nicht genug kommuniziert. Richard Neutra zum Beispiel war ganz anders. Er hat von mir stets Hunderte Fotos bestellt und in die ganze Welt verschickt.

Es fällt auf, dass Sie sehr oft Menschen, so auch in Neutras eleganten Villen, malerisch in Ihren Fotomotiven positioniert haben.

Nur wo es hinpasst. Das hier zum Beispiel ist eine ungewöhnliche Bar (siehe unten, zweites Foto v.li.), viele Feste wurden dort gefeiert. Wir haben die Dame des Hauses, meinen Assistenten und ihren Sohn dort positioniert und vorne ein paar Polster higelegt, um Farbe reinzubekommen. Alle Möbel wurden sorgfältig platziert. Wir waren unsere eigenen Stylisten.

Sie sollen von Zeit zu Zeit sogar Kunstrasenballen entrollt haben, wenn die Sache noch zu sehr nach Baustelle aussah?

Na klar, sehr oft sogar. Aber schauen Sie sich diese Häuser hier in dem Buch an. Die sind gut. Die sind unbekannt. Die hatten keine Publicity, und das ist unfair.

Muss sich Ihrer Meinung nach der Architekt aktiv um die Veröffentlichung seiner Arbeiten kümmern?

Das ist sogar seine Verantwortung. Für sich selbst, für seine Familie, für die Leute, die für ihn arbeiten. Sehr viele Architekten denken aber nicht daran, sie sind einfach keine guten Geschäftsleute. Die Leute in den Magazinen wissen gar nichts, bis man ihnen etwas zeigt. Wenn ich nicht ins Nirgendwo gefahren wäre und die Häuser dort fotografiert hätte, wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, dass es mitten in Amerikas Niemandsland gute Architektur gibt. Viele dieser Architekten werden jetzt bekannt, weil die Nachfrage nach meinen Fotos steigt, ihre Architektur war aber immer schon ausgezeichnet.

Welche Publikationen sind wichtiger für Architektur - Magazine, Fachpresse, Tageszeitung?

Ich gebe ein Beispiel: Eines Tages fotografierten wir ein Haus von Neutra in Palm Springs. Es gehörte einer reichen Kunstsammlerin, doch Neutra mochte ihre Möbel nicht. Er nannte sie abfällig auf Österreichisch „Biedermeier“. Ich fand die Einrichtung zwar nett, doch ihm war sie nicht modern genug, er hätte lieber etwas Architektonisches, Mies-van-der-Rohe-artiges gehabt, mit dem er bei anderen Architekten angekommen wäre. Nur die waren ihm wichtig. Also ließ er die Möbel alle entfernen.

Sie haben höchstpersönlich Möbel geschleppt?

Aber wo. Ich hatte eine Vereinbarung mit ihm. Ich war engagiert, Fotos zu machen, nicht um Möbel herumzuschieben, also brachte er immer zwei Leute aus seinem Büro zu den Fototerminen mit. Ich fragte ihn also: Richard, wie willst du diese Fotos ohne Möbel an Magazine wie „House & Garden“ verkaufen? An Magazine, die Leute mit Geld lesen, also genau die Leute, die dich einmal engagieren könnten? Diese Art der Publicity ist mir wurscht, sagte er, ich will meine Arbeit sowieso nur in Architekturmagazinen sehen. Also habe ich das Haus zwei Wochen später heimlich mitsamt den Biedermeiermöbeln darinnen fotografiert, und prompt hat ein wichtiges französisches Kunstmagazin diese Fotos wenig später auf dem Cover und auf acht Hochglanzseiten gebracht.

Was hat Neutra dazu gesagt?

Nichts.

Kann es sein, dass er ein wenig seltsam war?

Nun ja, Neutra dachte eben nur an Neutra.

Haben Sie sich jemals auch dafür hergegeben, wirklich schlechte Architektur zu fotografieren?

Klar, für Baufirmen zum Beispiel, die Häuser von der Stange verkauft haben. Das waren sehr gute Kunden, weil sie gut bezahlt haben. Bei diesen Jobs habe ich das meiste Geld gemacht und konnte dadurch junge Architekten unterstützen, die sich meine Fotos eigentlich nicht leisten konnten.

Ihre Fotos sind immer sehr persönlich, sehr speziell, ganz anders. Ist das Schulung oder Ihr vielgerühmtes „Auge“?

Ach, es ist eine Gabe. Ich habe mein Leben nicht geplant, alles ist passiert. Ich habe sieben Jahre herumstudiert und darauf gewartet, dass etwas Entscheidendes passiert. Es war schicksalhaft, dass ich mein Studium aufgab, heim nach LA fuhr, dass Neutras Assistent bei meiner Schwester zu Untermiete wohnte, mich zu einem der Häuser mitnahm, dass ich es mit einer Kamera fotografierte, die ich zufälligerweise dabei hatte, und dass Neutra die Fotos großartig fand. Ich wusste damals absolut nichts über Architektur oder Fotografie. Ich erinnere mich genau an den Tag, es war der 5. März 1936. An diesem Tag wurde ich Architekturfotograf.

Sie haben sich vor zehn Jahren zur Ruhe gesetzt. Fotografieren Sie gar nicht mehr?

Ich habe keine Zeit dafür, ich muss jetzt Bücher machen. Nächstes Jahr sollen noch zwei im Verlag Taschen herauskommen. Eines, das sich mit dem Thema Innen und Außen befasst, eines darüber, wie mithilfe der Fotografie Architekturikonen entstanden sind.

„Modernism Rediscovered“, Pierluigi Serriano & Julius Shulman, Taschen Verlag, öS 351,-/576 Seiten.

„Richard Neutra“, Complete Works, Fotografiert von Julius Shulman, Taschen Verlag, öS 2.170,-/360 Seiten.

verknüpfte PublikationenAll began just by chance. Julius Shulman.