Hier war schon der Kasperl zu Gast: Kunst und Kultur in einem sozialen Wohnbau in Wien-Atzgersdorf

In Wien-Atzgersdorf glückte den Architekten Dietrich Untertrifaller mit dem KuKu 23 ein außergewöhnlicher sozialer Wohnbau mit viel Kunst und Kultur für jeden.

In Wien-Atzgersdorf glückte den Architekten Dietrich Untertrifaller mit dem KuKu 23 ein außergewöhnlicher sozialer Wohnbau mit viel Kunst und Kultur für jeden.

Wien ist internationale Vorzeigestadt in puncto sozialer Wohnbau, der von Delegationen aus aller Welt besichtigt wird. Er fußt auf dem Vier-Säulen-Modell: Ökonomie, Nachhaltigkeit, Architektur und Ökologie. Bauträgerwettbewerbe sollen für Qualität garantieren. Planenden und Bauenden verlangt es einiges ab, den Spagat aus immer rigoroseren Bauvorschriften, notwendiger Verdichtung und dem Kostendeckel von 1685 Euro pro Quadratmeter zu schaffen. An die transformative Kraft des sozialen Wohnbaus im Roten Wien auch nur ansatzweise anzuknüpfen ist unter Bedingungen der Gegenwart kaum möglich.

Die räumlichen Voraussetzungen für die Durchmischung unterschiedlicher Funktionen umzusetzen ist schon eine hohe Kunst, deren Belebung und die Gemeinschaftsbildung im Quartier noch weitaus schwieriger. Sie lässt sich nicht erzwingen.

„Gute Baukultur ist gute Planungskultur“

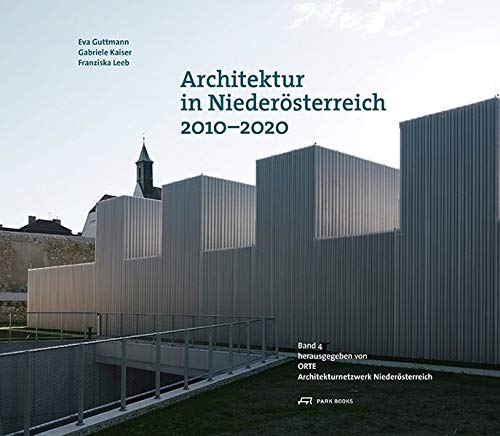

Insofern grenzen Atelier-, Zwillingshaus und Turm im Kultur- und Wohnprojekt Kuku 23, das die aus Vorarlberg stammenden Architekten Dietrich Untertrifaller (DTFLR) für die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Heimbau in Atzgersdorf realisiert haben, an ein Wunder. Es gelang nur, weil alle Beteiligten sich vorbehaltlos dafür einsetzten. „Wie plant man das Unbekannte?“, fragt Maria Megina, die Projektverantwortliche und Partnerin von DTFLR. „Für uns ist gute Baukultur auch gute Planungskultur. Vom ersten Schritt an saßen alle entscheidenden Akteure – Bauherren, Ortsansässige, Vertreter aus Bausoziologie, Architektur und Programmatik – an einem Tisch zusammen.“ Die Kunstschaffenden für die Wohnateliers wurden schon in der Bauphase an Bord geholt, für die Szenarien der Kunst- und Kulturteppiche erstellte man gemeinsam mit Art:Phalanx simultan die nötigen Raumprogramme.

Atzgersdorf boomt, es wird gerade massiv nachverdichtet. 2019 lobte der Wohnfonds Wien einen Bauträgerwettbewerb für 430 Wohnungen auf einem Baufeld aus, das im Westen an den Bildungscampus für 1100 Kinder der Architekten Baumschlager-Eberle und die denkmalgeschützte, ehemalige Sargfabrik grenzt.

Die Architekten Schenker/Salvi/Weber und Dietrich Untertrifaller gewannen, ausschlaggebend dafür war die Kombination von Wohnen, Kunst und Kultur, der das Projekt KuKu auch seinen Namen verdankt. Erstere beplanten mit dem Bauträger Altmannsdorf Hetzendorf die Riegel am westlichen Rand des Bauplatzes und den angrenzenden Wohnblock, Zweitere die im Osten anschließenden Bauplätze.

Für das Atelierhaus wurde eine durchgehende Geschoßhöhe von 2,80 Metern durch- und umgesetzt. Das kostete ein Wohngeschoß, schafft dafür aber künftig die Voraussetzung zu gemischter Nutzung. Die Grünraumplanung übernahm Rajek Barosch Landschaftsarchitektur, sie hat einen wesentlichen Anteil am geglückten Resultat. Die städtebaulichen Vorgaben mit Dichte, Position und Volumen der Bauteile hatte ein kooperatives städtebauliches Verfahren schon 2015 festgelegt. Für DTFLR bedeutete das: 237 Wohnungen, über 20.300 Quadratmeter Nutzfläche auf 9259 Quadratmeter Grundstücksfläche, Baukörpertiefen bis zu 24 Meter und Höhen von 16, 25 und 35 Metern. „Wir wollten ein Stück Stadt bauen und haben die Dichte aus menschlicher Perspektive betrachtet“, so Megina. Deren subjektive Wahrnehmung wird vor allem vom Sockel geprägt.

Es gibt keine Eigengärten, sondern nur einen gemeinsamen, mit hügeligem Rasen, Spielplätzen, Fußball- und Betonfeldern sehr differenziert gestalteten Freiraum. Die Begrünung reicht nicht direkt an die Bebauung heran, die man so immer umschreiten, von außen betreten und hineinlugen kann, denn der gesamte Sockel ist mit Kunst, Kultur, Gewerbe belegt.

Die denkmalgeschützte Sargfabrik hatte sich unter dem Titel „F23“ bereits zu einem kulturellen Inkubator entwickelt. Heute heißt sie „Fabrik 1230“ und bildet das Gegenüber des östlichsten Bauteils, des Atelierhauses. Es ist 24 Meter breit, über 90 Meter lang, bis zu neun Geschoße hoch und das kulturelle Flaggschiff. „Wohnen und Kultur haben wir hier zum ersten Mal errichtet“, sagt Hermann Koller, der stellvertretende Obmann der Heimbau. „Die Vergabe war sensationell.“

40 unterschiedliche Typen für 237 Wohnungen

Die Fassade besteht abwechselnd aus raumhohem Glas und Pfeilern, die 90 Zentimeter breit und mit Eternit verkleidet sind. Statisch ist es eine Tischkonstruktion, auf der eine offene zweireihige Stützenstruktur aufsetzt. So lassen sich die darüber liegenden Wohnungen sehr frei planen. Viele Wohnformen – von der Jugend-WG, die von der Magistratsabteilung 11 betreut wird, bis hin zum neuen Typus der Atelierwohnungen – sind hier umsetzt. Macht 40 unterschiedliche Typen für 237 Wohnungen.

Der große Veranstaltungssaal ist als Raum im Raum zweischalig ausgeführt, seine akustische Qualität ist sehr hoch. Hier waren schon die Wiener Festwochen und der Kasperl zu Gast, probte der Impulstanz und gab es Public Viewings von Fußballmatches. Auf diesen Saal folgen eine große Galerie und ein Platz, der vom Tanzstudio in der zweiten, wohnanlagenseitigen Atelierhaushälfte eingefasst wird. Ein mächtiges Paar von V-Stützen hält den Raum unter seinem fast 25 Meter weit auskragenden, nördlichen Ende frei, der witterungsgeschützte Platz darunter kann auch Freiluftbühne werden. Von hier blickt man wunderbar durch die raumhohe Verglasung in das Studio darunter; Fingerabdrücke auf dem Fenster verraten, dass das auch passiert. Außerdem gibt es hier Werkstätten und Ateliers: Sie bestehen aus einem zwei Geschoß hohen Raum mit umlaufender Wohngalerie und Küchenzeile, der im Untergeschoß aufsetzt.

Nur Mietobjekte, kein Eigentum

Um die Tiefe des Baukörpers aufzulösen, wurde das Volumen gleichermaßen perforiert. Ein Mittelgang mit variierender Breite durchzieht das Atelierhaus auf jeder Ebene über die gesamte Länge. Rechts und links weitet sich dieser Gang in zweigeschoßige Räume mit raumhohem Glas aus, die sich alle aneignen können. Brandschutzschiebetüren (die natürlich in den Wänden verschwinden) trennen sie vom Gang, dadurch lassen sie sich auch möblieren. Dieses verzweigte, großzügige, innere Wegenetz erhellt den dunklen Gebäudekern und zerschlägt die massive Kubatur gleichermaßen in mehrere kleinteilige Bauten. „Wir haben aus fünf großen Blöcken über 20 Häuser herausgeschält“, sagt Megina.

Die Fassaden aller Häuser sind ruhig, mit raumhohen Fenstern und Eternit gestaltet, Balkone mit dunkelroten Brüstungen, die teils in Zackenbewegungen mäandrieren, teils mit Lichthöfen ausgeschnitten sind, flankieren beide Längsseiten. Dadurch ergeben sich überall unterschiedliche Tiefen. Von den 237 Wohnungen sind 38 Atelier- und 119 kleine Smart-Wohnungen mit Sonderförderung, alle werden vermietet, keine ist Eigentum, die schönsten Dachflächen gehören der Gemeinschaft, inklusive Hochbeet und Gemeinschaftsküche. Beim Besuch bereiteten einige verschleierte Mädchen eine Geburtstagsfeier vor.

Spectrum, Fr., 2025.08.22

verknüpfte Bauwerke

»KuKu 23« Wohnen im Kunst- & Kulturquartier