Übersicht

Bauwerke

Artikel 12

Marcel Meili formte mit seinen Bauten die Stadtlandschaft

Mit programmatischen Texten und Bauwerken hat Marcel Meili die Städte und Landschaften der Schweiz mitgestaltet. Nun ist er 65-jährig gestorben.

Mit programmatischen Texten und Bauwerken hat Marcel Meili die Städte und Landschaften der Schweiz mitgestaltet. Nun ist er 65-jährig gestorben.

Marcel Meili konnte mit seinen Sätzen die ganze Architektenschaft in Aufruhr bringen. So richtete er 1988, als diese vor allem mit innerstädtischen Themen beschäftigt war, seinen Blick auf die Peripherie: «Es wäre leicht, das Territorium zwischen Zürich, Basel und Bern in seinen apokalyptischen Zügen zu skizzieren, als Trümmerfeld einer verunglückten Megalopolis und als Friedhof der strategischen Ideen des 20. Jahrhunderts zum urbanen Raum.» Und dann wieder 2005, als er als Mitherausgeber von «Die Schweiz. Ein städtebauliches Portrait» die Landeskarte der Schweiz umzeichnete.

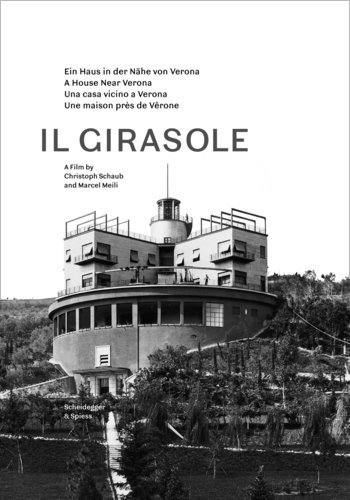

Zu Beginn waren es vor allem seine Texte, dann sogar ein Film, später seine Planungen und Bauten, die ihn zu einer Leitfigur der Schweizer Architekturszene machten. Nun ist Marcel Meili, 1953 in Küsnacht geboren, am Montag an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Nur einige Tage zuvor war ihm zusammen mit seinem Büropartner Markus Peter der Prix Meret Oppenheim der Eidgenossenschaft zugesprochen worden.

Stadt und Territorium prägen

Mit Markus Peter führte er seit 1987 ein gemeinsames Büro, das vor allem in Zürich, aber auch ausserhalb das Stadtbild mitprägte. Das Zürcher Büro wurde 2007 mit einem zweiten Standort in München erweitert. Dort verwandelten sie die innerstädtische Hofstatt-Passage mit ihrem Geflecht von Innenhöfen in einen öffentlichen Raum. In Zürich öffneten sie 1997 den Hauptbahnhof mit weit ausgreifenden Perrondächern, in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls kritisch agierenden Zürcher Büro Knapkiewicz & Fickert. In den 2000er Jahren folgten Wohn- und Gewerbebauten verschiedenster Grössenordnungen, von der Wohnüberbauung mit den Kinos Riffraff in der Innenstadt von 2002, diese in Zusammenarbeit mit Staufer Hasler Architekten, bis zu den aufgestockten Lagerhäusern im Freilagerareal von 2016.

Die Sorge um die Zukunft dieses Schweizer Territoriums, für das Meili sich so vehement einsetzte, drückt sich auch in den Planungen aus. So für das Freilager Albisrieden, wo das Büro Meili & Peter Architekten zusammen mit Vogt Landschaftsarchitekten ein städtebauliches Leitbild und einen privaten Gestaltungsplan vorgelegt hatte. Das Ziel war durchmischtes Wohnen in hoher Dichte mit einer vielfältigen Abfolge der Aussenräume. Dabei wollten die Architekten die Erinnerung an die industrielle Vergangenheit des Areals bewahren und schrieben in ihrem in Zeitungsform publizierten «Freilager ABCD», dass nebst Wohnungen auch «Handels- und Dienstleistungsbetriebe aller Art sowie höchstens mässig störende Betriebe» ihren Platz finden sollten. Nicht alle Visionen konnten umgesetzt werden, dieser Gefahr waren sich Marcel Meili und Markus Peter bewusst und nahmen es deshalb umso wichtiger, ihre Gedanken auch in gedruckter Form zu dokumentieren.

Nicht nur im Erdgeschoss, auch in der Skyline prägen die Arbeiten von Meili & Peter Architekten die Stadt. Mit dem Hochhaus Zölly realisierten sie 2014 in Zürichs Westen ihre Idee, die Peripherie des städtischen Raums nicht sich selbst zu überlassen. Die Konstruktionsweise des Wohnturms mit schweren, vorgefertigten Betonelementen nimmt ihren Ursprung ebenfalls in einem Konzept aus den 1980er Jahren. Der erste Text in Meilis Schriftensammlung überhaupt, der Aufsatz «Vorfabrikation – Entwerfen» von 1985, reflektiert das theoretische Erbe der seriellen Fertigung. Zugleich blickt Meili darin zurück auf seine Lehrjahre bei Dolf Schnebli, bei dem er diplomiert hat und in dessen Büro er bei der Arbeit mit vorfabrizierten Elementen im Zentrum Ruopigen erste Erfahrungen gesammelt hat.

Tonspur zur Schweizer Architektur

Seine Gedanken schärfte Marcel Meili seit Beginn seiner Karriere im Unterricht, der ihm bis zu seinem Lebensende eine Herzensangelegenheit blieb. Er selbst bezeichnete in einem Gespräch die Sommerakademie in Berlin, welche er 1987 zusammen mit Hans Kollhoff ausrichtete, als Initialzündung, die ihn zum Kommentator und Theoretiker seiner Architektengeneration werden liess. Seine Vorlesungen und Texte seien «eine Art Tonspur, wie man die Schweizer Architektur intellektuell vermessen könnte».

Seine Lehrtätigkeit führte ihn zu Beginn der 1990er Jahre nach Amerika an die Universität Harvard und vor allem an die ETH Zürich. Dort gründete er 1999 zusammen mit Roger Diener, Jacques Herzog und Pierre de Meuron das ETH-Studio Basel. In den Publikationen der Hochschulen, in eigenen Büchern und auch mehrmals in der NZZ legte Meili seine Überlegungen zur öffentlichen Diskussion vor.

Marcel Meilis Engagement ging über seine Arbeit als Architekt hinaus. Mit seinen Brüdern Martin und Daniel engagierte er sich für die Zürcher Kultur. Aus den Mitteln ihres gemeinsamen Erbes aus der väterlichen Firma Cerberus gründeten sie die Datuma AG als Partnerin für kulturelle Projekte, darunter Kinobetriebe, Verlage und Zeitungen.

Meili gehörte zu den Menschen, die voraus- und nicht zurückschauen. Dem Projekt, seine gesammelten Schriften zu veröffentlichen, stellte er sich lange entgegen. Vielmehr wollte er mit seinen Entwürfen, die noch zu bauen waren, und mit seinen Reflexionen, die Bücher werden sollten, die Gegenwart bereichern.

Marcel Meili ist tot

Er hat die Schweizer Architektur lange mitgeprägt. Nun ist der Zürcher Marcel Meili gestorben.

Er hat die Schweizer Architektur lange mitgeprägt. Nun ist der Zürcher Marcel Meili gestorben.

«Er erklärte uns und der Welt die Architektur in der Schweiz»: Mit diesem Fundament von Satz würdigt das Onlineportal der Architekturzeitschrift «Hochparterre» den Zürcher Architekten Marcel Meili, der am Montag im Alter von 66 Jahren einem Krebsleiden erlag. Meili hatte mit Markus Peter 1987 das Büro Meili & Peter Architekten gegründet. Erst vergangene Woche waren sie vom Bundesamt für Kultur (BAK) mit dem 19. Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim geehrt worden.

Die beiden hätten die Schweizer Architekturlandschaft mit ihrem «pragmatischen Verständnis von Architektur» geprägt, hatte das BAK in seiner Medienmitteilung geschrieben. Ihr Stil zeichne sich durch einen Sinn für Details, die sorgfältige Abklärung der spezifischen Nutzung ihrer Bauten sowie technische und technologische Innovationen aus.

«Zürich wäre ohne ihn nicht so»

Marcel Meili leitete nach seinem Studium an der ETH Zürich und seiner Zeit als Dozent und Professor zusammen mit den Architekten Roger Diener, Jacques Herzog und Pierre De Meuron das ETH Studio Basel / Institut Stadt der Gegenwart. Er war unter anderem Gastprofessor an der Harvard Graduate School of Design im US-amerikanischen Cambridge.

Marcel Meili habe die Schweizer Architektur geprägt wie wenige andere, schrieb «Hochparterre» am Dienstag in seiner Online-Ausgabe. Er habe es geliebt, die Architektur mit Begriffen aus anderen Welten zu beschreiben, wie zum Beispiel «Verpuppung», «Bohrungen» und «Elastizität».

«Zürich wäre ohne ihn nicht so, wie es heute ist», heisst es in der Fachzeitschrift weiter. «Hochparterre» nennt Beispiele: «1997 die seitlichen Perrondächer des HB (mit Knapkiewicz & Fickert), 1998 und 2002 die RiffRaff-Kinos (mit Staufer Hasler), 2004 das Park Hyatt Hotel, 2014 City West Überbauung mit dem Hochhaus Zoelly, 2016 Freilager Areal.»

Abgesehen von der Architektentätigkeit wirkte Marcel Meili zusammen mit seinen Brüdern Martin und Daniel auch als Kulturförderer – mit dem Erbe ihres Vaters unterstützten sie beispielsweise den Verlag Scheidegger & Spiess, die Kinos RiffRaff und Houdini oder das Medienprojekt Republik. (sda/red/thw)

Profil

Studium an der ETH Zürich bei Aldo Rossi und Mario Campi (Diplom 1980). 1980-82 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH Zürich, 1983-85 Mitarbeit im Büro Schnebli. 1985-87 Assistent bei Mario Campi an der ETH Zürich. Seit 1987 Büro mit Markus Peter. 1988-91 Dozent an der Höheren Schule für Gestaltung in Zürich, 1990-91 Gastdozent für Entwurf an der Harvard University in Cambridge und 1993-95 Gastdozent für Entwurf an der ETH Zürich. Seit 1999 Professor für Architektur an der ETH Zürich.