Auszüge aus der Eröffnungsrede zum steirischen Herbst 2002.

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Freunde, ich stehe heute als Architekt vor Ihnen, um mit einer Rede den steirischen herbst zu eröffnen und beginne wie vermutlich alle meine Vorredner und Vorrednerinnen begonnen haben, nämlich: Dass es mir eine große Ehre ist.

Fremdkörper: Jetzt an dieser Stelle erinnere ich mich – nicht ganz genau, weil Vergangenheit nicht meine Sache ist, ist doch die Zukunft das, womit sich der Architekt beschäftigen muss – ich erinnere mich also hier und jetzt an die „Trigon 69“ im steirischen herbst, wo mein Freund und Partner Helmut Swiczinsky und ich an der Fertigstellung einer Maschine arbeiteten, die Gesichtsbewegungen in Licht und Ton übersetzen sollte und wir davon träumten, Architektur als etwas Lebendiges zu sehen. Architektur so hieß es, sollte auf die Menschen, die sie benutzen, reagieren. Feedback-Systeme nannten wir das und ganze Städte wurden danach entworfen. „Interaktiv“ nennt man diese Ideen heute. Ein damals angesehener Kritiker kam vorbei, stellte fest, dass unsere Installation wohl nicht fertig werde und schrieb über unser Manifest, dass „der Raum auf den Menschen reagieren soll“: Na und.

Das war die erste wichtige Erfahrung, die wir in einem Land erhalten haben, das subalternes Verhalten, vorauseilenden Gehorsam als Charakter bezeichnet und wo das „is eh wurscht“ als Lösungsprinzip gilt. Die Ignoranz dieses Kritikers könnte man als symptomatisch für eine Kulturlandschaft halten, die als international gesehen werden will. Aber sie ist doch von Paradigmen geprägt, die zum Zweifel Anlass geben.

steirischer herbst, so heißt eines der prononciertesten Avantgardefestivals in Österreich. Dabei ist doch der Herbst eine Jahreszeit, die das Ende eines Jahres anzeigt. Ein Titel also, der dem Anspruch des lebendigen kreativen Tohuwabohu eines Avantgardefestivals diametral entgegensteht. Aber Steirischer Frühling wäre wohl genauso unangebracht, obwohl er dem österreichischen romantischen Mittelmaß noch eher entsprechen würde. Wir wollen für die Zukunft nicht hoffen, dass dieser Herbst zum Winter wird.

Es scheint mir, dass die engen Grenzen unseres kleinen Landes in den letzten Jahren immer enger werden.

Fremdes, Andersartiges, Eigensinniges, Unsicheres wurde und wird ausgegrenzt und Fremdheit, die eigentlich Neugierde am Anderen wecken sollte, wurde ausgeschlossen.

Fremdkörper: Ein eigenartiges Wort. Im Hintergrund schwingt da etwas unseliges mit. Nämlich der Fremdkörper als Bakterie in einem gesunden Körper. Unangenehm. Fremde, Fremdheit, Entfremdung, Unsicherheit, unsicherer Grund. Negativ besetzte Begriffe in unserem Land. Obwohl, wollte man Fremde als etwas positives sehen, Fremde mit Neugier und Sehnsucht, Unsicherheit mit Wagemut, Verschiedenheit mit Vielfalt zu assoziieren wäre.

Die offizielle österreichische Kulturlandschaft lässt sich auch mit ihrem konservativen und intellektuell-feindlichen Hintergrund an der mentalen Kulturkarte des Österreichers festmachen. Klimt und Schiele bekommen ein Museum, obwohl sie im Weltgeschehen der Kunst eine geringere Rolle spielen. Bei Klimt und Schiele gilt die Tatsache, dass sie der Pornographie verdächtigt wurde, heute bei uns als Beweis ihrer progressiven Weltbedeutung und gar zu gerne wird vergessen, dass zur gleichen Zeit, als Nacktheit bei uns Skandal war, in Paris Picasso und Braque den Kubismus erfanden.

Und sollten wir es versäumt haben, die Wurzeln des Expressionismus in Österreich zu orten, dann sollte man das nachholen, aber dabei nicht vergessen, dass das erste abstrakte Bild von Kandinsky gemalt wurde und Loos ein erbitterter Gegner von Corbusier war.

Österreich beruft sich gerne auf das Weltkulturerbe, das angeblich in unserem Land geschaffen wurde und vergisst, dass gerade Erneuerer und Erfinder hierzulande nicht geliebt werden. Die wirklichen Erfinder aber – ich erwähne hier Freud, Schönberg und Kiesler – mussten das Land verlassen, während ihr Nachlass Jahrzehnte später unter schwierigen Bedingungen um vieles Geld zurückgekauft werden musste.

Wenn es sich in Frage gestellt fühlt gibt sich der Österreicher freud- und lustvoll einer fundamentalen Selbstüberschätzung hin. Wir sind die Größten und Besten, und überhaupt. Nicht nur im Schifahren, das sowieso – im Fußball ja nicht mehr so sehr – sondern siehe da, auch in der Kunst. Aber natürlich wird hier nicht die Kunst gemeint, die unruhig machen könnte, nämlich die sogenannte moderne Kunst, sondern die, die sich schon bewährt hat, die in einem Museum hängt. Hat man keins, so baut man eins. Und Quotenidioten beginnen die Besucherzahlen von herumirrenden Touristen als Beweis dafür heranzuziehen, dass das Mittelmaß das Maß aller Dinge sei.

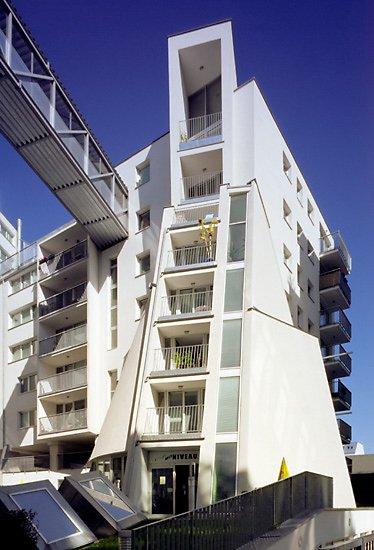

Wenn man über Fremdköper und Architektur assoziieren sollte, dann ist jeder neue Baukörper, und sei er scheinbar noch so vertraut, zunächst ein fremder Körper. Ungewohnt und noch ungesehen und daher unbekannt. Will man diesen fremden Körper ent-fremden, also gewohnt und gesehen machen, muss man die ästhetischen Kriterien immer wieder neu definieren. Hier gilt das gleiche in der Architektur wie in der Kunst. Und für uns war Architektur – wir haben es immer schon behauptet, und ich wiederhole es heute gerne – für uns war Architektur immer Kunst.

Es geht also um Veränderung der ästhetischen Begriffe und diese Veränderung wird in unserem Land der pragmatisierten Innovationsverhinderung gerne – aber auch zu Recht – als politischer Angriff auf bestehende Denk- und Sehgewohnheiten gesehen. Das aber ist unserem Land unangenehm und man will es eigentlich vermeiden, oder wenn es geht, verbieten.

Man kann, auch wenn man es möchte, unangenehmen Dingen nicht aus dem Weg gehen. Und wir haben es zu akzeptieren, dass die Utopie der Architektur nach Schaffung von neuen Körpern und fremden Gestalten verlangt, die wie Meteoriten von einem fremden Stern in die Vertrautheit einschlagen und damit Bahnen und Räume für Neues, Unbekanntes, öffnen.

Die Rolle des Architekten muss sich daher in der Zukunft dafür dramatisch verändern. Es wird den Architekten geben – oder auch nicht mehr – der im vorauseilenden Gehorsam und in seinem verinnerlichten Zwang alles das schön findet und gut, was sein Auftraggeber, sein Investor oder wer sonst noch von ihm verlangt. Er wird dann aber Facility Manager heißen oder wie wir es in diesen unsäglich dummen Lifestylemagazinen nachlesen können – Stimmungsbebilderer.

Das Feld wird dann aber frei für einen Architekten, der sich als Strategiedenker begreift, der nicht am Erfüllungszwang leidet und daher weiß, dass Widerstand nicht mit langem „i“ geschrieben wird und mit Widerspruch zusammenhängt. Widerstand wird in der Geschichte gerne als demokratische Tugend gesehen, heute aber als unangenehm und lästig empfunden. Und gerne wird dabei übersehen, dass Widerstand auch Potenzial für Synergie enthält.

Und dieser Architekt und Künstler überschreitet damit eine Schwelle zum Neuen, Unvorhersehbaren, um Unerforschtes Schritt für Schritt über die Grenze des Fremden vorhersehbar zu machen.

Das allerdings erfordert, dass wir nicht an der Oberfläche der Spaßgesellschaft verhaftet bleiben, sondern wir uns einer Gestalt des Fremden, dem Fremdkörper zuwenden. Allgemein wird das als störend empfunden, und die Träger dieser Ideen werden schutzlos gemacht.

Es ist daher an der Zeit, unsere verantwortlichen Politiker – gerade vor einer Wahl, in der alles gewählt werden kann, nur kein Kulturkonzept - aufzufordern, sich nicht hinter uns zu stellen, wie sie gerne betonen, sondern vor uns. Wir möchten Sie auffordern, dass sie es nicht zulassen, dass Kunst und ihre Folgen vom Stammtisch in aggressivster Sprache verunglimpft werden und aufgebrachter Populismus die Freiheit der Kunst verhindert.

Kunst und Architektur brauchen dynamische Felder, die Freiheit zur Auseinandersetzung bieten. Die kritisch, aber fair, hart aber positiv stattfinden muss.

Schwer in einem Land, das den Humor verloren zu haben scheint und zunehmend sauertöpfisch auf Polemiken reagiert, und Zensur – und damit Einschränkung des Meinungsraumes – fordert. Kunst und Architektur brauchen Freiräume.

Ich hege die Befürchtung, dass wir solche freien Räume nicht mehr so selbstverständlich vorfinden werden. Im Gegenteil: wir werden als Künstler, Architekten, Designer, Schriftsteller, Dramatiker, Tänzer und Musiker diese Freiräume tagtäglich neu – lassen sie mich nicht sagen – erkämpfen, erobern – obwohl dies im gewissen Sinne stimmt – sondern lassen sie mich sagen: wir werden diese Freiräume täglich neu erschaffen müssen.

Das – und das lässt sich voraussehen – wird nicht einfach sein. Und wir werden die Wucht der Arroganz als Durchsetzungskraft benötigen und die bloße Arroganz hintanstellen müssen. Wir müssen kritisch, aber offen und fair bei uns bleiben und nicht in Verhaltensweisen verfallen, die in der letzten Zeit sowohl politisch als auch kulturell mit Durchsetzungsstrategie verwechselt wird. Diese könnte man als Strategie der „3 Vs“ bezeichnen. Statt sich zu informieren, verdächtigt man, statt Konflikte auszutragen, verleumdet man und statt Gegner zu respektieren, verunglimpft man sie. Ich wünsche mir, dass wir diese „3 Vs“ schnell vergessen, und wir unseren künstlerischen Anspruch offen, fair vor der Meinung des Anderen, und damit mit Respekt vor sich selber durchsetzen können.

Die Architektur wird sich auch in Zukunft nicht so rasant verändern, wie wir es alle gerne sehen wollen. Es ist vielmehr die gedachte Architektur – also die Methoden des Architekturdenkens, die sich verändern werden. Die Self-Express-Society, für die wir zu bauen haben, tanzt nackt und entsolidarisiert auf digitalen Bühnen, ohne zu bemerken, dass digitale Bilder – die Basis zukünftiger visueller Kommunikation – nicht mehr ins Langzeitgedächtnis gelangen. So sind die kommenden digitalen Entwürfe dazu bestimmt, gestaltlos sehr schnell vergessen zu werden. Das können wir akzeptieren, oder auch nicht. Und wenn wir es nicht akzeptieren wollen, dass wir Architektur und Kunst als virtuelles E-Commerce-Bild betrachten, werden wir auf horizontalen Medienfeldern den Turm von Babel fertigzustellen haben. Das Biegen und nicht das Folgen von Sachzwängen kann dann die Definition des neuen Raums sein. Der ans Tageslicht der Merkbarkeit gesetzte Körper ist dann ein Feld von Vorstellung, durch das man sich bewegen kann. Denn Raum wird in unserem Kopf als etwas begriffen, durch das man sich bewegen muss.

Ich möchte Graz zu zwei Events gratulieren: Zum einen zu der Ausstellung „Latente Utopien“ zum anderen zum zukünftigen Bauwerk von unserem Freund Peter Cook und Colin Fournier. Beide Ereignisse hätte ich auch gerne in Wien gesehen. Aber dazu müssten mindestens 1 Million 485 Tausend Einwohner dieser Stadt über ihren Schatten springen und die wenigen aber doch Entscheidungsträger, die Angst vor den Medien verlieren, die uns tagtäglich weis machen wollen, dass unser Schlaraffenland durch Fremdes in Gefahr gerät. Die wirkliche Gefahr besteht aber darin, dass uns die Angst vor Fremdkörpern vom Schlaraffenland zum Land am Rand des Schlafes werden lässt, und der Mief der Mittelmäßigkeit alles das zudeckt, was kritisch über den Tellerrand zu blicken droht.

Kunst und Architektur erfordert Mut zum Risiko. Ich bin daher nicht einverstanden mit dem Vergleich von Rem Koolhaas, der sagt, dass wir Architekten und Künstler Geiseln sind, die bedroht von Investorenpistolen am Kopf auf die Frage, wie es uns geht, mit „gut!“ antworten müssen.

Ich finde die Episode aus dem Film „Deer Hunter“ von Cimino viel zutreffender. Christopher Walken und Robert de Niro müssen als Gefangene des Vietkongs russisches Roulette gegeneinander spielen. Sie werden von drei Wächtern bewacht, die Wetten auf den Sieger setzen. Die erste Runde geht gut. Robert de Niro verlangt eine neue Patrone und auch diese Runde geht gut. Er verlangt eine weitere Patrone und trifft die 3 Wächter und sie entkommen. So einfach geht das, wenn man das Risiko verdoppelt.

Wenn ich müsste, wie ich wollte, tanzte ich mit Witwe Bolte.

Der Standard, Fr., 2002.10.25

![]()