Silicon Valley auf dem Dorfe

Der Donut-Effekt macht die Gemeinden kaputt: Die Mitte ist leer geworden, rundherum hat sich ein unförmiger Ring an Konsumflächen angesammelt. Wir brauchen einen Krapfen-Effekt, um die verödeten Ortskerne wieder mit Leben zu füllen.

Der Donut-Effekt macht die Gemeinden kaputt: Die Mitte ist leer geworden, rundherum hat sich ein unförmiger Ring an Konsumflächen angesammelt. Wir brauchen einen Krapfen-Effekt, um die verödeten Ortskerne wieder mit Leben zu füllen.

Immer mehr Gemeinden und Kleinstädte haben kein Zentrum mehr. Das Leben findet am Rand statt, in peripheren Eigenheimsiedlungen, in Einkaufs- und Gewerbezentren auf der grünen Wiese und umgeben von abgeschotteten Bürowelten. Es wird seit Jahrzehnten nicht dort gearbeitet, wo man wohnt, eingekauft wird woanders als die Freizeit verbracht. Diese Lebensform bedarf eines hohen Mobilitätsaufwands, in den vergangenen Jahrzehnten ist die Automobilisierung gestiegen. Pendeln ist zur absoluten Normalität geworden, öffentliche Begegnungsräume haben an Bedeutung verloren.

Die totale Ausrichtung der räumlichen Entwicklung auf das Automobil brachte Konsequenzen mit sich, die noch viele Jahrzehnte lang ausgebadet werden müssen. Man nennt diese Entwicklung auch Donut-Effekt. Die Mitte ist leer geworden, rundherum hat sich ein immer dicker werdender, unförmiger Ring an Nutzungsflächen angesammelt. Der Donut-Effekt macht die Gemeinden kaputt. Er entzieht den Orten ihren Boden und ihre Identität und macht sie für kommende Generationen unattraktiv.

Die Debatte über den sparsamen und intelligenten Umgang mit Grund und Boden hat in den vergangenen Jahren an Fahrt aufgenommen. Die Fachwelt hat den Wandel in Programmen formuliert und gefordert, doch nach wie vor werden täglich durchschnittlich rund 13 Hektar Boden in Österreich neu beansprucht – eine Fläche von rund 18 Fußballfeldern.

Davon gehen nach neuesten Berechnungen des Umweltbundesamtes rund vier Hektar produktive Böden pro Tag verloren, weil sie dauerhaft versiegelt werden. Die Tendenz ist zwar leicht rückläufig, aber das in Österreich bis 2030 formulierte Ziel von 2,5 Hektar, also von rund vier Fußballplätzen neuer Bodenversiegelung pro Tag, das im Regierungsabkommen steht, ist noch ein Stück Arbeit. Denn trotz einer hohen Anzahl von Leerständen in gut erschlossenen Ortskernen werden die meisten der neuen Einfamilienhaus-, Einkaufs- und Gewerbegebiete in flächenverbrauchenden, neuen Baugebieten am Ortsrand umgesetzt.

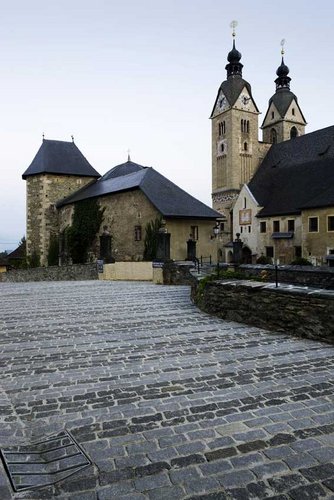

Klüger und ressourcenschonender wäre es, die verödeten Quartiere, Orts- und Stadtzentren mit kreativen, zeitgemäßen Formen von Wohnen, Arbeiten, Handel und Freizeit zu beleben, vorhandene Gebäude und Flächen zu nutzen, umzubauen, weiterzubauen oder – wo noch Platz ist – neu zu bauen. Kompaktere Bauweise und höhere Dichte sowie die dabei entstehende Nutzungsdurchmischung sind essenziell für den Sozialraum der Menschen und ein intaktes Orts- und Stadtbild. Die Zukunft liegt in einem Wachstum nach innen anstatt einem weiteren Wachstum nach außen.

Die Corona-Krise bietet dazu eine Chance: Denn die Transformation der Zentren spielt eine Hauptrolle auf dem Weg zu zukunftsfähigen Orten. Leer stehende Gebäude, aufgelassene öffentliche Bauten, verlassene Fabriken und Höfe sind Teil der Realität – dieser nicht mehr genutzte Raum birgt enormes Entwicklungspotenzial und Chancen für die Kommunen. Gerade im Bewusstsein des Klimawandels sind diese Ressourcen ein bedeutendes Versprechen für die Rückkehr zu einem intakten Sozialraum für die Menschen, insbesondere im ländlichen Raum. Wie kann das eingelöst werden?

Gehaltvolles Inneres für leere Hüllen

Wir brauchen einen Krapfen-Effekt. Die Metapher vom Donut aufgreifend, stellt sich die Frage, wie die verödeten Mitten wieder mit Leben gefüllt werden können, wie sie wieder zum Krapfen mit gehaltvoller Füllung werden. Wir müssen akzeptieren, dass klassische Nutzungen wie der Handel in seiner ursprünglichen Form nicht mehr in den Kern der Dörfer und Städte zurückzuholen sind. Die leeren Hüllen brauchen experimentelle Ideen für ein gehaltvolles Inneres, die das Leben wieder attraktiv machen. In einem sich gegenseitig stützenden Netzwerk sind die dafür zentralen Aspekte auszugestalten: vielfältige Wohnformen, gemeinschaftliche Treffpunkte für den sozialen Zusammenhalt, Nahversorgung mit Gütern und Kultur, vernetzte und flexibel nutzbare Mobilitätsformen und wirtschaftliche Strukturen, die regionale und innovative Impulse setzen. Durch das immer leistungsstärkere Breitband entstehen neue Arbeitsmöglichkeiten. War Co-Working bis vor wenigen Jahren den urbanen Zentren vorbehalten, sind auch am Land immer mehr Selbstständige und Kreativschaffende in einem Gemeinschaftsbüro aktiv. Dadurch konnten in einigen Gemeinden und Kleinstädten nicht nur zahlreiche Leerstände wieder mit neuem Leben gefüllt werden, sondern auch qualifizierte Arbeitsplätze in der Region gehalten oder sogar geschaffen werden. Die Corona-Pandemie hat uns in Sachen Digitalisierung einen Crashkurs verpasst und vieles, was bis vor Kurzem undenkbar schien, ist nun Realität geworden. Breitband-Internet war in den vergangenen Monaten in vielen Orten die Lebensader, das Tor zum Arbeitgeber und zur Welt. Das Arbeiten im Homeoffice hat sich etabliert und ist – wie Co-Working – in der Gesellschaft als neue Normalität angekommen. Die intensive Diskussion über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die damit verbundene finanzielle Abgeltung für den Arbeitsplatz zu Hause zeigt, dass diese Form des Arbeitens auch nach dem Corona-Ausnahmezustand in vielen Teilen des Wirtschaftslebens erhalten bleiben wird. Dies könnte zu einem Problem werden: Aus einer kurzfristigen Lösung zur Überbrückung wird ein Dauerzustand, der in den eigenen vier Wänden oftmals nur schlecht umsetzbar ist. Der Küchentisch, das Kinderzimmer oder Kellerräume werden zum temporären Büro, das kaum den Anforderungen an einen ordentlichen Arbeitsplatz entspricht. Darüber hinaus arbeiten viele allein und verlieren dadurch einen großen Teil ihrer täglichen sozialen Kontakte. Ohne soziales Miteinander ist ein Leben für uns Menschen nicht möglich. Deshalb ist es wichtig, dass wir für die Zeit nach Corona eine neue Qualität des Miteinanders und alternative Möglichkeiten des Dialogs und Austausches aufbauen.

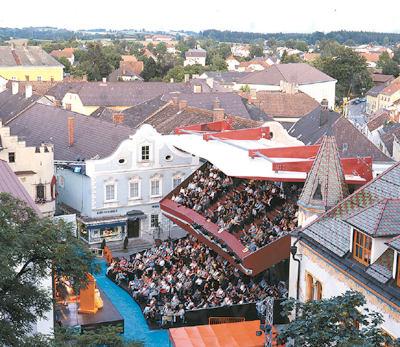

Eine Entwicklung, die an dieser Stelle Abhilfe schaffen kann, sind Public Homeoffices: Aufbauend auf dem Konzept der Co-Working-Spaces können Personen, die an jedem Arbeitstag ins Büro am Unternehmensstandort fahren, Co-Working-Räume in der Nähe des eigenen Wohnorts nutzen, um in einem geteilten Homeoffice zu arbeiten. Eine professionelle Infrastruktur, die konzentriertes Arbeiten ermöglicht sowie der Austausch untereinander bilden attraktive Alternativen zum Büroalltag in den eigenen vier Wänden – und das, ohne zu pendeln. So kommt es zu einer stärkeren Bindung an den eigenen Ort: Wer in seinem Dorf ein Public Homeoffice nutzt, stärkt die Nahversorger und trägt dazu bei, die Ortskerne wiederzubeleben. Die Wertschöpfung bleibt im Ort. Aus reinen Wohn- und Schlafgemeinden auf dem Land, wo sich in der Früh die Pendlerkolonnen in die eine und abends in die andere Richtung bewegen, können wieder echte Lebensmittelpunkte werden. Nicht mehr täglich in die Ballungsräume hineinstauen zu müssen, führt nicht nur zu mehr sinnvoll nutzbarer Zeit und Lebensqualität für Einzelne, sondern auch zu weniger CO2 in unserer Atmosphäre und zu mehr körperlicher Fitness für jeden Einzelnen, weil im Idealfall der Weg ins öffentliche Büro am Dorfplatz mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden kann. Genug Motivationen auch für die öffentliche Hand, die Errichtung von Public Homeoffices zu unterstützen oder zum Gegenstand eines Förderprogramms zu machen.

Ein Blick in die Zukunft zeigt, was der Richtungswechsel alles leisten und der Monofunktion den Kampf ansagen könnte: Das Wirtshaus ist nicht nur Gastraum, sondern bietet Platz für Seminare, Möglichkeiten für temporäres Wohnen, die Poststelle bietet einen Genussladen mit regionalen Köstlichkeiten und ein Home-Styling-Studio. Die ehemalige Handelsstraße wird zum öffentlichen Wohnzimmer und ein Ort für Spezialisten aller Art, vom Handwerk, der Dienstleistung bis zur IT, bei denen die Musikschule die erste Geige in der Begegnungszone spielt. Die Schulen vernetzen sich als Bildungscampus mit Mensa, der an 360 Tagen im Jahr eine Reparaturwerkstatt und täglich frisch gekochtes Essen bietet. Die leer stehende Bäckerei in der Ortsmitte wird zum Labor für Handel sowie Kultur und beherbergt einen Käsekeller mit Verkostungs- und Workshopraum. Das große leer stehende Haus aus den 1920er-Jahren am Dorfplatz mit Atrium wird für gemeinschaftliches Wohnen adaptiert, einer Wohnform, die immer beliebter wird und Teilen statt Besitzen in den Mittelpunkt stellt.

Pendeln ade!

Diese Veränderung wird nur dann möglich sein, wenn die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie kreative Köpfe der Region in den Transformationsprozess involviert werden. Anstatt Papieren und Konzepten für die Schublade braucht es Mut zum Ausprobieren. Die erfolgreichen Unternehmen aus dem Silicon Valley machen es uns vor. Sie warten nicht, bis eine Idee zu einem Produkt fertig ausgereift ist, sondern starten öffentlich mit der Beta-Version, lernen täglich durch die Nutzerinnen und Nutzer dazu und verbessern laufend ihr Programm. Machen wir das einfach nach und schaffen im Jahr 2021 in allen der 2095 Gemeinden in Österreich ein Public Homeoffice in der Orts- und Stadtmitte. So gewinnt das Leben in unseren Orten abseits der Ballungszentren wieder an Qualität, die durch gelebte Gemeinschaft, bunte Nutzungen, lebendige Urbanität, kurze Wege und natürlich durch schöne Räume geprägt ist. Pendeln ade, gemeinsam arbeiten, juhe!

Spectrum, So., 2021.02.21