Editorial

Von Kybernetik zu Governance

1989 haben wir eine Sonderausgabe zu Otl Aicher publiziert. In 98 ARCH+ Otl Aicher: Entwurf der Moderne sind verschiedene, aus unterschiedlichen Bereichen stammende Aufsätze gesammelt sowie Projekte, die ihn als Architekten, Designer und Typographen vorstellen. Ein Aufsatz lag Aicher besonders am Herzen, der damals kaum Beachtung fand, uns jedoch heute im Kontext der Schrumpfungsdebatte wieder aktuell erscheint. Sein Titel lautet: Planung und Steuerung. In ihm plädiert Aicher für eine Alternative zu den Machbarkeitsphantasien und Planungsutopien der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Diese sieht er in den Möglichkeiten der Steuerung:

“auch wenn die neunmalklugen sagen werden, daß es diesen begriff immer schon gab, in seiner tragweite als welterklärung gibt es ihn erst seit dem zweiten weltkrieg, genauer seit den tagen von norbert wiener. damals hatten biologen, mathematiker, verhaltensforscher und physiker sich zusammengetan, um sich unter anderem gedanken zu machen, wie man ein flugabwehrgeschoß bauen kann, das sich selbst ins ziel lenkt, das sich selbst steuert. herausgekommen sind kleine technische modelle mit namen wie „maus“ oder „katze“, die selbstregulierung demonstrieren konnten. die kybernetik war geboren und mit ihr das zeitalter des computers. „kybernetik“ heißt wissenschaft von der steuerung, abgeleitet ist der begriff, den norbert wiener 1948 einführte, vom griechischen wort für steuermann.

kein schiff kann ohne steuer geradeaus fahren, kein auto kann ohne steuer seine richtung halten [...]. es bedarf der lenkung und steuerung je nach lage und fall. Und alles, so gut wie alles, existiert als lage, als sachlage, als fall. die welt ist weder geordnetes sein, noch mechanisches uhrwerk. sie ist in entwicklung, im fluß und muß ihre krafteinflüsse, ihre dynamik steuern, um ihre balance zu finden, ihren kurs zu halten.”

Mit dem Aufkommen des Neoliberalismus hat sich die Begeisterung für die Planung, richtiger für die Steuerbarkeit gesellschaftlicher Prozesse ernüchtert. Planungs- und Steuerungsmechanismen überlebten diesen Transformationsprozeß nur mehr als „Phantomschmerzen“, wie Rem Koolhaas in What Ever Happened to Urbanism sarkastisch anmerkt. Und momentan werden diese Schmerzen wieder besonders stark empfunden.

Denn die Planung erfährt gegenwärtig eine unerhoffte Renaissance. Aber diese Renaissance fußt nicht mehr auf kybernetischen Modellen, sondern auf der Debatte um die Einschätzung staatlicher Steuerungsformen in bezug zu den Selbststeuerungsmechanismen des Individuums. Diese Debatte wurde 1979 von Michel Foucault mit seiner berühmten Vorlesung Die Gouvernementalität angestoßen – eine Begriffsschöpfung aus Regieren (gouverner) und Denkweise (mentalité). In ihr entwickelt Foucault eine Genealogie des modernen Staates, dessen Spuren er von der griechischen Antike bis in seine zeitgenössischen neoliberalen Ausprägungen verfolgt. Damit ist die Grundlage gelegt für die aktuelle Debatte um Governance, mit der der Foucaultsche Ansatz der Gouvernementalität sich verbreitert hat und bis in die Planungsdiskussion auszustrahlen beginnt. Der Begriff selbst geht auf das griechische kubernân zurück und bedeutet „einen Wagen oder ein Schiff lenken“; er hat somit die gleiche sprachliche Wurzel mit Kybernetik. Governance nimmt also für sich in Anspruch, was Aicher als Eigenschaft von Steuerung auszeichnete. Der wesentliche Unterschied besteht jedoch darin, daß sich Aicher noch auf die traditionellen Grenzen von Architektur und Städtebau bezog und auf deren Überwindung setzte. Dagegen scheinen diese Disziplinen heute nur noch eine Perspektive zu haben, wenn sie sich als Momente übergreifender Politiken, von Governance also, verstehen.

Grundsätzlich signalisiert Governance “eine „Rückkehr zum Politischen“ in einer Phase, in der die neoliberale Gesellschaftstransformation sich zunehmend als krisenanfällig erweist und an Legitimität verliert. Selbst entschiedene Liberale gehen inzwischen davon aus, daß der Marktfundamentalismus um einen efficient state [...] ergänzt werden muß. Insofern revitalisiert der Governance-Diskurs zumindest teilweise den in der Nachkriegszeit dominierenden Planungs- und Optimierungsglauben”(1) – die Koolhaasschen Phantomschmerzen.

Doch im Unterschied zu den damaligen Planungsmodellen geht es gegenwärtig nicht mehr um die klassische Dichotomie von Staat und Gesellschaft, die den Staat als intervenierenden Akteur im Sinne der traditionellen comprehensive planning der 1960er Jahre kennt. Es geht vielmehr um ein neues Verhältnis von Staat und Gesellschaft, da letztere in eine Vielzahl von „Parallelgesellschaften“ zerfallen ist. In diese patchwork-Gesellschaft kann der Staat nur noch begrenzt, nämlich kontextsteuernd eingreifen. Michael Haus und Hubert Heinelt sprechen angesichts dieses Umstandes von einer „Trichotomie“ von Staat, Marktgesellschaft und Zivilgesellschaft.(2) Die neuen Formen dieser „Kontextsteuerung“ sind dezentral und netzwerkartig – und nicht mehr hierarchisch, zentralistisch und dirigistisch.(3) Sie sollen die traditionellen Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft nach beiden Seiten entwickeln und neue Mechanismen kooperativen Handelns und kommunikativen Planens schaffen, wie sie z.B. das Projekt IBA Stadtumbau 2010 in Sachsen-Anhalt zu realisieren versucht.(4)

Planung ist in diesem Sinne strategisch, kooperativ und dialogisch.

Kommunikative Wende

Dieses Planungskonzept fußt auf unterschiedlichen Traditionslinien, die sich in Auseinandersetzung mit der Modernisierung der Stadt herausgebildet haben: von der Stadtsanierung der 1960er Jahre über die Stadterneuerung der 1970er Jahre bis zum gegenwärtigen Stadtumbau. Entsprechend dieser unterschiedlichen Modernisierungsstrategien haben sich das Planungsverständnis und die Rollen der am Planungsprozeß Beteiligten verändert. So zeichnete sich mit der Stadterneuerung eine kooperative und mit dem Stadtumbau eine kommunikative Wende des Planungsverständnisses ab. Letztere hat in zwei Studien von Frank Fischer und John Forester sowie Patsy Healey, die beide direkt auf Jürgen Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns zurückgehen, ihren planungstheoretischen Niederschlag gefunden.(5)

In dem Maße nun, wie die Planung von der kooperativen zur argumentativen, kommunikativen Planung übergeht und diskursive Elemente in den Planungsprozeß integriert, wandeln sich auch die Rollen der an ihm beteiligten Personen. Aus dem Planer nach dem „Gott-Vater-Modell“ (Siebel) entwickelt sich über den advocacy planner der enabler, d.h. der Planer als Ermöglicher, der sich empowerment-Strategien bedient. Der Bewohner hingegen wandelt sich vom Betroffenen zum zunehmend einflußreicheren Mitspieler am Planungsprozeß.

Dieser kleine Exkurs zur Planungsgeschichte beschreibt in diesem Sinne einerseits die schrittweise Flexibilisierung des Planungsinstrumentariums, dessen letzte Entwicklung wir als den Übergang von der kooperativen zur kommunikativen Planung kurz umrissen haben, und andererseits ihre zunehmend effektivere Anpassung an die politischen Rahmenbedingungen des Stadtumbaus. Diese Öffnung der Planung zum Politischen ist zugleich die Voraussetzung dafür, daß Planung heute im Governance-Diskurs aufgehen kann.

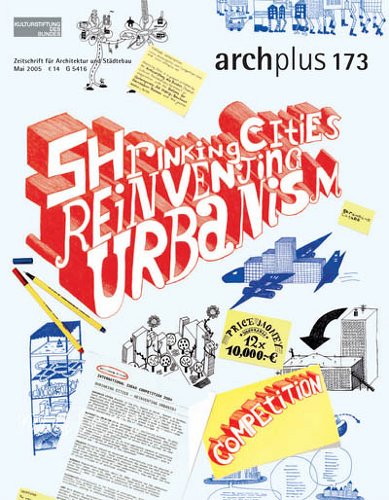

Governance ist das unausgesprochene Thema dieses Heftes, Strategische Planung das ausgesprochene. Sie bildet die Folie für den Wettbewerb Shrinking Cities, vor dessen Hintergrund die Wettbewerbsarbeiten erst lesbar werden.

Szenarien, Akteursmodelle, Mappings

Worin das Strategische, Kooperative und Dialogische der Planung konkret besteht, kann anhand einiger im Heft vorgestellter Arbeiten verdeutlich werden:

Sie ist strategisch, weil sie auf unterschiedliche gesellschaftliche Kontexte reagieren muß, wie z.B. in der Arbeit Bau an!, die sowohl markt- als auch zivilgesellschaftliche Handlungsebenen der Akteure anspricht, um deren unternehmerische Potentiale zu aktivieren und neue ephemere Nutzungskonzepte zu erproben.

Sie ist kooperativ, weil sie nur noch die Kontexte für unterschiedliche gesellschaftliche Akteure schaffen kann, wie beispielsweise in der Arbeit Claiming Land, in der politische Fragen von Eigentum und Bodenwert mit dem unternehmerischen und kreativen Engagement sogenannter Pioniere gekoppelt werden.

Sie ist dialogisch, weil die patchwork-Gesellschaft nur noch im Dialog mobilisierbar ist, so in der Arbeit Schneller Wohnen, in der ein bestimmtes Marktsegment bzw. Milieu, das die young urban creatives umfaßt, ausgemacht wird und diese mit neuen Wohn- und Lebensformen zum Experimentieren animiert werden.

Gibt es im engeren Sinne hinreichende stadtplanerische Lösungen für das Schrumpfungsphänomen? Wir denken nicht. Dieses Eingeständnis, nicht mehr der „Gott-Vater-Planer“ zu sein, der eine Lösung vorgibt, ist kein Zeichen von Resignation, sondern birgt in sich ein befreiendes Moment, das den Blick auf neue Fragestellungen und Herangehensweisen eröffnen kann.(6) In dem Sinne sind die hier vorgestellten Arbeiten nicht als Lösungen, sondern als Spiegelbild eines sich verändernden Selbstverständnisses von Planung zu verstehen. Es werden Szenarien erdacht, neue Akteursmodelle erprobt und mental maps zur Selbst(er)findung erstellt. Entsprechend haben wir das Heft nach den Ansatzpunkten der einzelnen Projekte gegliedert: Szenarien, Akteursmodelle und Mappings.

Welche Rückschlüsse lassen sich aus der Tatsache ziehen, daß ein Großteil der eingereichten Arbeiten die Konstituierung neuer Akteure zum Thema hat? Wir sehen darin ein Anzeichen, daß sich das Gesellschaftsmodell aus der oben skizzierten Governance-Debatte, welches sich aus der Trias Politik, Markt und Zivilgesellschaft zusammensetzt, als allgemeinen Bezugspunkt von den meisten akzeptiert und dementsprechend das Interesse auf die Konstituierungsprozesse und -probleme der zivilgesellschaftlichen Akteure gelenkt wird. Denn dieses Gesellschaftsmodell ist ein konfligierendes System, das einer Moderation bzw. Steuerung der inhärenten Konflikte bedarf. Nichts anderes wird im wissenschaftlichen Sinne mit Governance gemeint.

Indem dieses Kräftedreieck aufgespannt wird, wird implizit die Balance der Kräfteverhältnisse eingefordert. Doch sind solche Gleichgewichtsszenarien per se weniger deskriptiv als präskriptiv. Sie beschreiben weniger die Realität selbst, vielmehr geben sie die Richtung vor, in die diese verändert werden soll.

Problematisch werden die daraus abgeleiteten Forderungen nach Stärkung der Eigenverantwortung, der Selbst-Vorsorge und des Selbstmanagements dann, wenn sie normativ erhoben werden, um neoliberale politische Ziele zu rechtfertigen und durchzusetzen.(7) Dennoch wäre es zu einfach, die Debatte auf diese grundsätzliche Ambivalenz, in der sich linkes emanzipatorisches Engagement und neoliberale Regierungstechnik begegnen, zu verkürzen. Denn die zeitgenössische Governance-Debatte zeichnet sich dadurch aus, daß sie Politik und Ökonomie gleichermaßen dezentriert und die Sphäre der Zivilgesellschaft aufwertet. In dieser Gleichzeitigkeit von politischer, marktwirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Mobilisierung liegt das Paradigmatische der oben genannten „Trichotomie“. (Anthony Giddens)

Um jedoch die Balance herzustellen, müßten die grundsätzlich schwachen Kräfte der Zivilgesellschaft mittels empowerment-Strategien zunächst mobilisiert und gestärkt werden. Ein überwiegender Teil der Arbeiten argumentiert im- oder explizit in diese Richtung. Selbst eine ironisch angelegte Arbeit wie Resize zielt im Kern darauf, die hinter den Schrumpfungsstatistiken versteckten Individuen durch aktives Einbeziehen in die „richtige“ Datensammlung hervorzuheben und deren Bedürfnisse und Potentiale in den Mittelpunkt zu stellen bzw. metaphorisch auszustellen.

Learning from Performance

Folgerichtig setzen die meisten der beim Wettbewerb eingereichten Arbeiten auf Aktion. Zeichnet sich hier so etwas wie ein neuer Aktivismus ganz im Sinne der grass-roots Bewegungen ab? Oder handelt es sich lediglich um Aktionismus, der eher den Eindruck der Ratlosigkeit verstärkt?

Wie auch immer das Urteil ausfällt, diese Strategien stehen eindeutig in der performativen Tradition von Theater und Kunst. Sie greifen auf deren reichen Erfahrungsschatz zurück, um mittels kultureller Techniken die Wandlung des passiven „Betroffenen“ zum aktiven und reflexiven „Mitmacher“ zu initiieren. Die Performativität zielt dabei auf die Aufhebung des Verhältnisses zwischen Künstler und Betrachter, das sich nicht mehr in den überkommenen Unterscheidungen von Zuschauer-Subjekt und Kunst-Objekt bestimmen läßt. Denn indem Kunst in reine Aktion, d.h. in Prozessualität überführt wird, stellt sich eine produktive Rückkopplung zwischen Akteur und Zuschauer ein. Diese Performativität von Handlungen veranschaulicht den grundsätzlich inszenatorischen Charakter kultureller Produktionen.(8)

Analog läßt sich argumentieren, daß – anstatt „Pläne“ zu schaffen – die Planer zunehmend in Kooperation mit anderen Akteuren Ereignisse hervorbringen. Diese Vorgehensweise wird insbesondere dann fruchtbar, wenn wir eine Verschiebung vom Physischen zum Nichtphysischen, eine Wendung zur kommunikativen Planung feststellen und die Rolle des Planers sich dadurch verändert. Es geht bei den hier vorgestellten Ansätzen keinesfalls darum, Planung durch Kunst und Medientechnologien zu ersetzen oder diese zu usurpieren. Vielmehr haben wir zu zeigen versucht, daß der Planungsdiskurs über eine eigene Tradition verfügt, die sich jedoch in den letzten 30 Jahren erheblich gewandelt hat. Der Blick über die Disziplingrenzen hinweg könnte der Planung daher entwickelte Kommunikationstechniken anderer Disziplinen erschließen, die bei der Entwicklung neuer Tools und Methoden zur Bewältigung der Herausforderungen der Schrumpfung produktiv sind.

Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo

Schrumpfende Städte ist ein Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes in Kooperation mit dem Projektbüro Philipp Oswalt, der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig, der Stiftung Bauhaus Dessau und der Zeitschrift archplus.

1) Ulrich Brand, „Governance“, in: Bröckling u.a.(Hrsg.), „Glossar der Gegenwart“. Frankfurt a.M. 2004, S. 114

2) Vgl. Michael Haus, Hubert Heinelt, „Politikwissenschaftliche Perspektiven auf den Stand der Planungstheorie“, in: Uwe Altrock u.a. (Hrsg.), „Perspektiven der Planungstheorie“, Berlin 2004, S. 167 ff.

3) Vgl. das Konzept der „dezentralen Kontextsteuerung“ von Helmut Willke und Gunther Teubner, ebenda, S. 173

4) Vgl. hierzu die Rolle der IBA Stadtumbau 2010, die wir in dem Gespräch „Jenseits von Schrumpfung“ in dieser Ausgabe diskutieren.

5) Vgl. Frank Fischer, John Forester (Eds.), „The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning“, Durham-London 1993 und Patsy Healey, „Planning Through Debate: The Communicative Turn in Planning Theory“, in: Scott Campbell, Susan S. Fainstein (Eds.), „Readings in Planning Theory“, Oxford 1996, S. 234-57 In diesem Zusammenhangwenig beachtet eine grundlegende Arbeit des ehemaligen Mitherausgebers von archplus, Marc Fester: Die „Vorstudien zu einer Theorie kommunikativer Planung“ forderten 1972 schon ein, was heute Stand der Kunst ist. Auszüge in 12 ARCH+, S. 42 ff.

6) Vgl. Wolfgang Kil in dieser Ausgabe

7) Vgl. Barbara Steiner in dieser Ausgabe

8) Zum Begriff der Performativität vgl. Erika Fischer-Lichte, „Ästhetik des Performativen“. Frankfurt a.M. 2004

Inhalt

04 Kritik: Wollt Ihr die totale Architektur? | Christian Kühn

06 Editorial: Governance | Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo

08 Weltkarte der Schrumpfung

10 Synopse der Arbeiten der engeren Wahl

12 Jenseits von Schrumpfung | archplus im Gespräch

Szenarien

18 ISLAND CITY Leipzig-Grünau | Ines Weizman

24 Sleeping Beauty | G. Jensen, S. Lux, I. Pucci, C. Rappel, M. Stempl

26 Exterritories | J. Fiedler, J. Tornquist

30 ich bin drin | M. Engel, P. Ille, U. Oettel, U. Trappe, B. Ziegenbein

32 Neuland denken | Wolfgang Kil

Akteursmodelle

36 COW – the udder way | P. Cotter, G. Morris, H. Rustgaard, E. Sindlinger, U. Steven, S. Thomas

40 Claiming Land | S. Bremer, D. E. Haas, P. Kataikko, H. Sander, A. Schulze Bäing, B. Sieverts

44 Bau an! | anschlaege.de, J. Touché

48 However Unspectacular – The New Suburbanism | Interboro, Center for Urban Pedagogy

52 Schneller Wohnen | ifau: Institut für angewandte Urbanistik, Realarchitektur

56 Web-Kommuna | I. Boury, A. Ivanov, A. Komov, A. Muratov, A. Naroditsky, I. Tinyakov, A. Yagubsky

58 Parallelaktionen | Angelika Fitz

60 Vom Schrumpfen des Politischen | Werner Sewing

Mappings

64 Subjektive Landschaften | S. Hebert, A. Weber, S. Utech

68 DE-tro-IT | U. Faix, K. Nyhus, A. Melsom mit E. Zuckerman

72 Resize | E. Grubbauer, P. Grubbauer, J. Meuwissen, mit M. Luce, J. Weisser

76 Migrations | C. Hawley, A. Riches, P. Hawley

78 Komplizenschaft? | Barbara Steiner

80 Die neuen Revolten | Robert Misik

Parallelaktionen

Interdisziplinär sollten die Projekte des Ideenwettbewerbes Schrumpfende Städte – Die Stadt neu denken sein. Von einer Verknüpfung unterschiedlicher Disziplinen erwarteten sich die Auslober eine innovative Erweiterung architektonischer und städtebaulicher Strategien. Über die Richtung dieser grenzüberschreitenden Bewegung, über die Frage, um welche Disziplinen die planerische Tätigkeit erweitert werden sollte, entstanden nach der Jurierung kontroverse Diskussionen. Besonders der starke Einbezug künstlerischer Strategien wurde hinterfragt. Das hängt zum Teil damit zusammen, daß die Architektur bereits von vornherein als interdisziplinäres Handlungsfeld aufgefaßt wird – zu Recht: Im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Feldern, wie Wirtschaft, Politik oder auch Kunst, läßt sich das Feld der Architektur nicht als soziales System konzeptualisieren, auch wenn es fälschlicherweise häufig als solches bezeichnet wird. Wie unter anderem Dirk Baecker gezeigt hat, gibt es weder eine eindeutige „Leitdifferenz“, welche die Architektur von anderen gesellschaftlichen Feldern abgrenzen würde, noch exklusive operationale Prinzipien, um architektonische Handlungen zu identifizieren.1 Vielmehr konstituiert die Architektur immer ein Terrain, auf dem sich Handlungen aus verschiedenen gesellschaftlichen Feldern verschränken.

Architektonische Projekte bewirken unvermeidbar Parallelaktionen, in denen sie gleichzeitig tektonische, soziale, ökonomische und juridische Konfigurationen organisieren. Eine zusätzliche Erweiterung um künstlerische Verfahrensweisen scheint daher auf den ersten Blick nicht die dringlichste Aufgabe zu sein. Aber die Kombination architektonischer und stadtplanerischer Strategien mit künstlerischen Taktiken kann durchaus produktiv werden. Nutzt man die Möglichkeiten dieser neuen Schnittstellen, so kann etwas passieren, das es in funktional differenzierten Gesellschaften eigentlich gar nicht geben dürfte: Systemgrenzen können überschritten und spielerisch erweitert werden. Räumliche Experimente können an Orten auftauchen, wo sie traditionell oder baurechtlich nicht erlaubt waren. Künstlerische Verfahrensweisen können die symbolische Ebene überschreiten und über das individuelle ästhetische Erlebnis hinaus politische Effekte zeitigen. In der politischen Theorie wird diese Art der Performanz von Handlungsfeldern als „transversal“ bezeichnet.2 Transversal soll heißen: quer zur funktionalen Differenziertheit unserer Gesellschaft verlaufend.

Angewandte Transversalen

Transversale Strategien lassen sich am besten anhand eines bekannten Beispiels veranschaulichen: Im Frühling 2000 tauchten über Nacht vor der Wiener Staatsoper Baucontainer auf. „Schon wieder eine Baustelle mitten in der Hochsaison im touristischen Zentrum der Stadt?“, fragten sich viele Passanten beim Anblick der teilweise zweigeschossig gestapelten, von einem Bauzaun umgebenen Container. Doch wider Erwarten handelte es sich nicht um eine verunglückte Koordination städtischer Sanierungstätigkeiten, sondern um die Mutation eines Big-Brother Studios. Genauer gesagt war man mit einem Hybrid aus bekannter medialer Peepshow und einem Containerdorf als Flüchtlingslager konfrontiert. Beides sind architektonische Typologien jüngeren Datums, deren mediale Räume in kurzer Zeit einen hohen Globalisierungsgrad erreicht haben. Ihre gebaute, physische Präsenz verschwindet üblicherweise in der Peripherie, in den unübersichtlichen Konglomeraten von Industrie- und Lagerzonen oder in abgeschirmten Transitzonen von Flughäfen. Zwölf Asylwerber bewohnten dieses Hybrid aus Flüchtlingslager und Big-Brother Studio. Sie konnten rund um die Uhr über Web-TV beobachtet werden. Einmal am Tag wählte das Publikum einen Asylanten aus dem Container und damit auch aus dem Land hinaus. Außen am Container prangte ein großes „Ausländer raus!“ Schild, innen herrschte – wie im wirklichen Fernsehen – ein reges Besuchsgeschehen von Prominenten, wie zum Beispiel von der inzwischen zur Nobelpreisträgerin avancierten Elfriede Jelinek. Bitte liebt Österreich! nannte sich die einwöchige Aktion, die der Künstler, Filme- und Theatermacher Christoph Schlingensief im Rahmen der Wiener Festwochen realisierte.

Schlingensief verschränkt in dieser Aktion eine skandalöse physische Präsenz mit der Manipulation medialer Räume. Es manifestieren sich im touristischen Zentrum von Wien Dinge, die eigentlich unsichtbar sein sollten, wie ein Flüchtlingslager für Asylanten oder die Backstage einer Reality Soap. Gleichzeitig garantiert ihm das Feld der Kunst eine massenmediale Aufmerksamkeit, die Kommunikationen innerhalb des juridischen Systems oder im Feld institutioneller Politik nicht erreichen würden. Beides, seine ortspezifischen Handlungen und seine massenmedialen Strategien, stiften Verwirrung, indem sie Codes sowohl zitieren als auch ironisieren. So bleibt zum Beispiel unklar, wer das „Ausländer raus!“ Schild mit Graffitis kommentiert hat. Waren es aufgebrachte Bürger oder Migrantenorganisationen oder der Künstler selbst? Ist der Künstler überhaupt der Künstler, oder ist die Person, die von aufgebrachten Passanten beschimpft und von Bodyguards beschützt wird, nur sein Double? Nicht nur Schlingensief selbst, auch die Asylanten könnten sowohl Schauspieler als auch echt sein. Im ersteren Fall wäre alles nur Theater, im letzteren Fall würden sich Schlingensief und die Wiener Festwochen strafbar machen, wenn sie für den Gewinner dieser „Reality Soap“ eine Aufenthaltsgenehmigung versprechen. Schlingensief gelingt es, physische und mediale Räume so zu verschränken, daß künstlerische und juristische Geltungsbereiche abwechselnd zum Tragen kommen, und dabei dem Vorhaben immer zum Vorteil gereichen. Im Oszillieren zwischen den Feldern Kunst, Politik und Recht macht sich das Projekt die strenge funktionale Differenzierung unserer Gesellschaft zunutze. Systemzugehörigkeiten, die normalerweise als Beschränkung wirken, werden hier durch geschickte Überkreuzungen von Parallelaktionen zu Fluchtwegen.

Modi des Politischen

Seit der im 18. Jahrhundert beginnenden Ausdifferenzierung der bürgerlichen Gesellschaft in getrennte Funktionsbereiche wie Wirtschaft, Politik, Erziehung, Kunst oder Religion, werden Kommunikationen und andere Handlungen als systemspezifische normiert. Aktuelle politische Theorien betonen hingegen, daß gerade dem „Politischen“ (im Gegensatz zu Kommunikationen im System „Politik“) keine eindeutige Systemzugehörigkeit zugewiesen werden kann. Handlungen im System Politik finden in den dafür vorgesehen Institutionen und Gremien statt, wie zum Beispiel im Parlament. Im Gegensatz dazu kann sich Politisches überall ereignen. Das Politische entsteht in transversalen, nicht-systemspezifischen Prozessen. Das Politische durchquert die Systeme und ist deshalb an den Vorgang einer Ortsverschiebung gebunden. Man könnte diese Situationen und Aktivitäten auch so beschreiben: Sein, wo man nicht hingehört, reden, wo man nicht gefragt wird.3 Die antagonistische Verknüpfung von physischen und medialen Räumen aus verschiedenen gesellschaftlichen Feldern, wie sie Schlingensief in diesem Projekt vorführt, hat auch urbanistische Sprengkraft, weil sie Dinge sichtbar macht, die im Alltag unsichtbar sind, weil sie in Bezug bringt, was separiert wurde.

Parallel zur Ausdifferenzierung der europäischen Gesellschaft in getrennte Funktionsbereiche hat sich in Europa ein Stadtmodell entwickelt, das auf Segregation beruht. Durch saubere räumliche Trennungen sollen Konflikte zwischen einzelnen Funktionsbereichen, zwischen ökonomischen Schichten, zwischen Lebensstilen, zwischen Kulturen vermieden, oder zumindest unsichtbar gemacht werden. Transversale Verknüpfungen provozieren im Kontext dieser Praxis unweigerlich Konflikte, die sich nicht mehr verbergen lassen. Sie produzieren keinen konsensuellen öffentlichen Raum und auch nicht die Illusion eines solchen Raumes, sondern antagonistische Öffentlichkeiten. Damit korrelieren transversale Parallelaktionen mit aktuellen Konzeptionen von „Öffentlichkeit“, wie sie von Ernesto Laclau, Chantal Mouffe oder Claude Lefort formuliert werden.4 Folgt man deren zentralen Thesen, so kommt man zum Schluß, daß der „öffentliche Raum“ gar kein Raum ist, sondern ein Prinzip. „Öffentlichkeit“ ist weder auf der ontologischen Ebene des Raumes, noch auf der ontischen der Räume anzusiedeln. „Öffentlichkeit“ gehört zur Ordnung der Zeitlichkeit. Praktiken der Verräumlichung, wie Architektur und Stadtplanung, arbeiten kontinuierlich an der Hegemonisierung von Zeit. Sie dienen vorwiegend der Fest- und Fortschreibung des Sozialen und somit eines Handlungsraumes, der vor allem von Vertrautem, von Konventionen und Vereinbarungen getragen wird. Währenddessen arbeitet das Prinzip „Öffentlichkeit“, ein Prinzip, das vom Konflikt gekennzeichnet ist, an der Dislokation dieser Festschreibungen.

Selbstverständlich bedarf es der kontinuierlichen Entfaltung, der Produktion und Reproduktion des sozialen Raumes. Aber ich denke nicht, daß hier der Schwerpunkt von innovativen Ideenskizzen liegen sollte, wie sie im Wettbewerb gesucht wurden. Politisches Vorgehen, das imstande ist, Veränderung zu initiieren, ist auf der Ebene der Zeitlichkeit angesiedelt. Politisch wirksame Interventionen in öffentliche Räume – und bei der Mehrzahl der prämierten Wettbewerbsprojekte geht es um Eingriffe in öffentliche Räume bzw. um die Gestaltung von Schnittstellen zwischen öffentlichen und privaten Räumen – müssen daher über Strategien eines „Social Engineering“ hinausgehen. Es genügt nicht, öffentliche Räume zu verwalten, zu optimieren, mit Infrastruktur zu versorgen. Das können staatliche oder mitunter auch kommerzielle Institutionen besser. Der Begriff „Öffentlichkeit“ verdient diesen Namen nicht, solange er ausschließlich in den Bereich des Sozialen abgeschoben wird. Die transversale Erweiterung der räumlichen Praktiken von Architektur und Stadtplanung um künstlerische Taktiken kann ein Weg sein, das Bewegungsmoment zu steigern. Das Politische von transversalen Interventionen, die nachhaltige räumliche Strategien mit temporären, evasiven Taktiken verknüpfen, besteht darin, Bühnen für Konflikte zu schaffen: Bühnen, auf denen sich diejenigen, die bisher unsichtbar waren, die keine Sprecherposition hatten, mit denen treffen können, die bereits sichtbar und hörbar waren. Es geht also um Aktivitäten der Sichtbarmachung, es geht darum, physische, mediale und mentale Räume neu zu ordnen.

Territoriale und imaginäre Räume

Das Wettbewerbsprojekt DE-tro-IT macht sichtbar, daß im postindustriellen Zeitalter physische und mediale Räume selten deckungsgleich sind. Seit unsere Häuser von Antennen, Kabeln und Funksignalen „durchlöchert“ sind, konstituieren Medien wie Fernsehen, Telefon und Internet einen Raum, der nicht mehr an das Territorium der physisch gebauten Umgebung gebunden ist. So wird es möglich, daß die globale mediale Präsenz von Detroit, die das Projekt anhand innovativer statistischer Instrumente sichtbar macht, in krassem Gegensatz zur lokalen Schrumpfung der physischen Räume steht. Die sozialen Räume, die von einer solchen Praxis produziert werden, bezeichnet der Medientheoretiker Marc Ries als „disrupted spaces“: “Überschritten werden also die vorgegebenen Grenzen des gebauten Raumes, die Umgrenzungen des Ortes, soweit, daß Beziehungen zu Menschen, die sich innerhalb der Sichtbarkeitsgrenzen bewegen, weniger relevant werden, als Beziehungen zu solchen, die ausschließlich medial – virtuell – präsent sind. Das hat notwendigerweise Konsequenzen für die Architektur und die Lebensgewohnheiten als solche.”5 Während das Projekt DE-tro-IT die von ihm erforschten und dadurch gleichzeitig mitproduzierten medialen Räume vor allem als identitätsbildende Instrumente sieht, wäre es parallel dazu interessant, die erweiterten mentalen Spiegel als Rückprojektionstool für architektonisches und stadtplanerisches Handeln einzusetzen.

Eine ähnlich starke Projektionsfolie liefert das Projekt Cow – the udder way, allerdings mit analogen statt digitalen Mitteln. Eines Tages grasen plötzlich Kühe auf städtischen Parkflächen in Liverpool. Der Stadtraum wird kurzzeitig zur Bühne für eine Aufführung ländlicher Idylle. Dabei fungiert „das Kuhtheater“ als Initialzündung und Platzhalter für mögliche andere Bespielungen der seit langem ungenutzten und vernachlässigten Parkflächen. Denn ein leerer Freiraum allein regt noch nicht unbedingt zur Inbesitznahme an, oder wie Richard Sennett formuliert: “Freiheit begriffen als reiner, transparenter Raum, stumpft den Körper ab. Sie ist ein Betäubungsmittel. Freiheit, die den Körper erregt, akzeptiert Unreinheit, Schwierigkeit und Widerstand als notwendige Teile ihrer Erfahrung.”6 Cow – the udder way produziert einerseits einen mit allen Sinnen wahrnehmbaren physischen Raum: Die Kühe muhen, stinken, produzieren Mist, stellen sich in den Weg. Anderseits sind Kühe ein kulturell höchst aufgeladener Bedeutungsträger, gerade in multiethnischen Städten wie Liverpool, wo es unter anderem große südasiatische Communities gibt. Neben ihrem ungewohnten und unerlaubten Eindringen in den lokalen, territorialen Raum eröffnen sie einen breiten und widersprüchlichen imaginären Raum.

Relationale Organisationsformen

Die transversalen Aktivitäten der Sichtbarmachung dieser Wettbewerbsprojekte agieren mit prozessualen Raumbegriffen. Sie machen deutlich, daß es für die Konstitution von Räumen beides braucht: ein relationales Gefüge von physischen Materialitäten wie Gebäuden, anderen Dingen oder Körpern, und gleichzeitig die Vorstellung, die wir uns von den Dingen, den Menschen und ihren Relationen machen. Sowohl das spezifische Gefüge von Gebäuden, Dingen und Menschen, ihre Platzierungen als auch die individuellen Vorstellungen, die sich einzelne Menschen oder Gruppen davon machen, sind nur temporär zu verstehen, sind in Wandlung begriffen. Ebenso können unterschiedliche Räume dieselben Orte gleichzeitig besetzen. Verschiedene Menschen oder Gruppen erleben am selben Ort, zum Beispiel in einem bestimmten Stadtteil, äußerst unterschiedliche Räume.7 Das klingt wie eine Binsenweisheit. Dennoch sollte man sich diesen Befund immer wieder ins Bewußtsein rufen, denn alltägliches Handeln hat die Tendenz, die Heterogenität der räumlichen Überlagerungen auszublenden. Künstlerisches Handeln hingegen ist dazu prädestiniert, Verknüpfungen zwischen widersprüchlichen Räumen herzustellen und Gleichzeitigkeiten sichtbar zu machen. Im Roman Mason & Dixon, den das Projekt Claiming Land als Folie nimmt, beschreibt Thomas Pynchon die zeitgleiche, räumliche Mehrfachbespielung von identischen Territorien. Der Roman entwirft eine subtile mentale Landschaft des Kolonialismus, seiner räumlichen Schichtungen und seiner Vexierbilder. In Projekten wie Claiming Land, die mit der Besiedelung von vorhandenen territorialen Strukturen spekulieren, wird der Umgang mit diesen räumlichen Gleichzeitigkeiten zentral. Unterschiedliche Räume, die den gleichen Ort besetzen, treten in Konkurrenz zueinander. Es können neo-koloniale Situationen entstehen. Auf jeden Fall entstehen prekäre Situationen, in denen kulturelle Differenz und ökonomische Ungleichheit eine schwierige Beziehung eingehen.

Prekäre Situationen brauchen neben sich verändernden imaginären Räumen auch alternative Organisationsformen. Beim Projekt Claiming Land müssen zum Beispiel Verfahren gefunden werden für Fragen wie: Wem gehört das Land jetzt, dann, später? Wie wechselt das Land die Besitzer und welche Eigentumsformen sind denkbar? Wer sind die Einwanderer und welchen Regeln unterliegen sie? Wie werden die Reterritorialisierungsbewegungen aufgezeichnet und welche Rückwirkungen haben die Visualisierungsmethoden auf die Prozesse? Parallel zur prozessualen Offenheit, die transversale Vorgehensweisen produzieren, müssen Formen sozialer Organisation gefunden werden, um partielle Synthetisierungen von Interessen zu erreichen. Denn “wozu sollte der Begriff der Transversalität sonst gut sein – wenn nicht als Anstoß für ein Nachdenken über Formen von Organisation und Handlungsfähigkeit?”8 Dieses Nachdenken über Organisationsformen kann wiederum parallel geführten, künstlerischen Praktiken zugute kommen bzw. sie vom Abdriften in rein symbolische Wirkungsformen bewahren. So können bei transversalen Parallelaktionen sowohl architektonisch planerische als auch künstlerische Felder von einander profitieren – vorausgesetzt, daß die Unterschiede zwischen den Codes und den operationalen Prinzipien der einzelnen Felder beachtet und nicht vorschnell aufgelöst werden.ARCH+, Di., 2005.06.07

Anmerkungen:

1 Vgl. Dirk Baecker, „Die Dekonstruktion der Schachtel: Innen und Außen in der Architektur“, in: Niklas Luhmann, Frederick D. Bunsen, Dirk Baecker (Hrsg.), Unbeobachtbare Welt. Über Kunst und Architektur, Bielefeld, 1990

2 Vgl. Gerald Raunig (Hrsg.), Transversal. Kunst und Globalisierungskritik, Wien 2003

3 Vgl. Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt/Main 2002, S. 38 ff.

4 Vgl. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie, Wien 2000

5 Marc Ries, „Disrupted Spaces“, in: Angelika Fitz, Sandrine von Klot (Hrsg.), Trespassing – Konturen räumlichen Handelns, Secession, Wien 2002, S. 62

6 Richard Sennett, Fleisch und Stein, Frankfurt/Main 1997, S. 383

7 Vgl. Martina Löw, Raumsoziologie, Frankfurt/Main 2001. Hier entwirft Löw einen prozessualen Raumbegriff mit den zentralen Operationen von “Spacing und „Synthesizing”

8 Oliver Marchart, „Der durchkreuzte Ort der Partei“, in: Gerald Raunig (Hg.), Transversal. Kunst und Globalisierungskritik, Wien 2003

07. Juni 2005 Angelika Fitz