Angelika Fitz ist seit 2017 Direktorin des Architekturzentrum Wien. Zwischen 1998 und 2016 führte sie ihr eigenes kuratorisches Büro in Wien mit einem Fokus auf Projekte an den Schnittstellen von Architektur, Kunst und Urbanismus. Ihre Schwerpunkte sind die gesellschaftliche Kontextualisierung von Architektur, ökologische und soziale Gerechtigkeit im Bauen, planetarische und feministische Perspektiven. 2022 wurde sie mit dem Julius Posener Preis für Architekturtheorie ausgezeichnet. 2003 und 2005 war sie Kommissärin für den österreichischen Beitrag zur Architekturbiennale Sao Paulo. In Wien kuratierte sie u.a. die Ausstellungen „Kapital & Karma“ in der Kunsthalle Wien, „Trespassing“ in der Sezession oder „Reserve der Form“ im Künstlerhaus. In Kooperation mit internationalen Kulturinstitutionen kuratierte sie u.a. „Realstadt“ im Kraftwerk Berlin Mitte sowie die europäischen Ausstellungsprojekte „We-Traders. Tausche Krise gegen Stadt“ und „Actopolis. Die Kunst zu handeln“. Im Architekturzentrum Wien verantwortet sie u.a. die Ausstellungen und Publikationen „Assemble. Wie wir Bauen“ und „Downtown Denise Scott Brown“, „Critical Care. Architektur und Urbanismus für einen Planeten in der Krise“, „Yasmeen Lari. Architektur für die Zukunft“ sowie die neue Schausammlung „Hot Questions - Cold Storage“. Internationale Publikations-, Lehr-, Vortrags-, Jury- und Beiratstätigkeit.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften

Seit 2020 Kuratoriumsvorsitzende Technisches Museum Wien

Seit 2019 IBA-Expert:innen Beirat des Bundes. Bundesbauministerium, Berlin

Seit 2017 Advisory Board, EU Mies van der Rohe Award, Barcelona (2019

Jurymitglied)

2015 – 2018 Beirat aspern - die Seestadt Wiens

2015 – 2018 Wissenschaftlicher Beirat Stiftung Bauhaus, Dessau

2015 – 2018 Kuratorium IBA Heidelberg

2014 – 2016 Beirat für Architektur und Design, BKA

2013 – 2016 Vorstand Österreichische Gesellschaft für Architektur

Publikationen

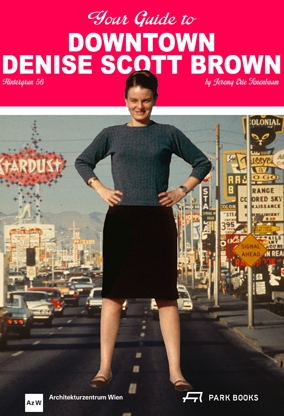

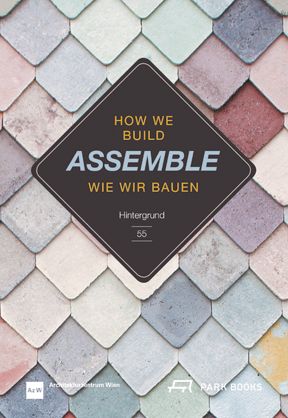

Herausgeberin und Ko-Herausgeberin zahlreicher Publikationen, u.a. „Yasmeen Lari. Architecture for the Future“ (MIT Press, 2023), „Critical Care. Architecture and Urbanism for a Broken Planet“ (MIT Press, 2019), „A Guide to Downtown Denise Scott Brown“ (Park Books, 2018), „Assemble - Wie wir bauen | How We Build“ (Park Books, 2017), „Vom Nutzen der Architekurfotografie / Architectural Photography and Its Uses“ (Birkhäuser, 2015), „Arbeitende Orte“ (Springer, 2012), „REALSTADT. Wünsche als Wirklichkeit“ (2010), „Wann begann temporär?“ (Springer 2009), „LINZ TEXAS. Eine Stadt mit Beziehungen“(Springer 2008), „Import Export: Kulturtransfers Mumbai - Wien – Berlin“ (Parthas 2005), „Reserve der Form“ (revolver 2004), „Performative Materialism“ (Triton, 2003), „Kapital & Karma“(Hatje Cantz 2002), „Trespassing - Konturen räumlichen Handelns“ (Secession 2002);

Autorin für Architekturzeitschriften wie ARCH+, Bauwelt und für Buchpublikationen, u.a.:

- „What Can Architecture Do? The EU Mies Award and the Good Life“, in: EU Mies van der Rohe Award, 2019

- „City Land Planet“, in: The Songyang Story, Aedes, 2019

- „Architekturen für den Planeten: Arik Brauer und das Bauen“, in: Arik Brauer. Alle meine Künste, Jüdisches Museum Wien, 2019

- „Wie wächst eine Stadt?“, in: Wien Modern, 2019

- „Jitish Kallat – Here After Here After Here”, in: Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich, Bd. 12, Verlag Moderner Kunst, 2019

- „Plädoyer für ein poröses Architekturmuseum“, in: Porous City: From Metaphor to Urban Agenda, hg. Von Sophie Wolfrum, Birkhäuser, Basel, 2018.

- „Radikale Pragmatisten“, in: trans_city, hg. von Christian Aulinger und Mark Gilbert

- „Die aufgeführte Stadt. Zur Politik des Temporären“, in: RAUMaufZEIT, Bd. 3; 2016

- „Die Stadt sind wir? Positionen eines kollaborativen Urbanismus“, in: Kultur.Macht.Einheit? Jahrbuch für Kulturpolitik, hg. von Kulturpolitische Gesellschaft, 2016

- „Corviale is Almost Allright“, in: Corviale, von Otto Hainzl, Kehrer-Verlag Heidelberg Berlin, 2015

- „Aspern als Projekt, Idee, Versprechen“, Interview mit Angelika Fitz und Christoph Thun-Hohenstein, in: Positionen zur Stadtproduktion, hg. von aspern – Die Seestadt Wiens, 2015

- „Dazwischenraum. Galtür, ein Ort mit Beziehungen“, in: Ganz oben. Geschichte über Galtür und die Welt, Alpinarium Galtür, 2014

- „Man geht an den Raum heran wie Musiker an ihre Instrumente“, in: FLUC. Tanz die Utopie, hg. von Martin Wagner, Ursula Maria Probst, Peter Nachtnebel, Falter Verlag, 2014

- „Bei der nächsten Stadt wird alles besser“, in: Südstadt, Wohnbau und Bürokultur 1963-2013, Sonderzahl Verlag, 2013

- „Die ausgestellte Straße“, in: Darstellungsformate im Wandel, ZHdK, Zürich, 2013

- „Menschen und Märkte“, in: Eyes on the City. Urbane Räume in der Gegenwartsfotografie. hg. vom Graz Museum, Pustet Verlag, 2012

- „Nichts ist sicher im Museum“, in: Negotiating Space, hg. von Barbara Steiner und as-if, Walter König, 2010

- „Bellevue war kein Überraschungserfolg!“, in: Bellevue - Das Gelbe Haus, hg. von Fattinger, Orso, Rieper, Folio Verlag, November 2010

- „Gelbes Haus in Linz“ in: Bauwelt 100! Jubiläumsheft, November 2010

- „Katzensprünge. Zum Zusammenhang von Architektur und Szenografie bei Holzer Kobler Architekturen“, in: Mise en scene, Niggli Verlag, Oktober 2010

- „Beobachten als Sehenswürdigkeit“, in: Deutsches Architektur Jahrbuch 2010/11, hg. von Peter Cachola Schmal, Yorck Förster, Oktober 2010

- „Gegenkulturen des Wohnens“, in: archplus 198, Mai 2010

- „Differentelle Routen: Beobachtungen zur Straße als Bild- und Handlungsraum“, in: „Abstract City#1 Straßen“, hg. von UDK Berlin Prof. Bettina Götz, 2009

- „Umkämpfte Baukultur“, Architektur & Bauforum 18, 2009

- „Ein Begleiter fü Lernende“, Bauwelt 38, 2009

- „Architektur ist Massage“, Bauwelt 34, 2009

- „Nichts ist sicher im Museum“, GfZK-2, hg. von Barbara Steiner und as-if, Walter König, 2008, in Vorbereitung

- „Eine Stadt wie Linz“, in: „Linz Texas. Eine Stadt mit Beziehungen“, hg. von Angelika Fitz & Martin Heller, Springer Wien New York, 2008.

- „A City like Linz“, in: „Linz Texas. A City Relates“, ec. By Angelika Fitz & Martin Heller, Springer Wien New York, 2008.

- „Vom Räumlichen und vom Politischen“, in:„Skizzen des Verschwindens“ hg. von Claudia Bosse und Christina Nägele, Revolver, 2008.

- „The Softness of Geometry“, in: „Close to the Bone“ DD Series 22, 2007.

- „What can a Body do?“, in: „Close to the Bone“ DD Series 22, 2007.

- „Democratic Luxury“, in: „Close to the Bone“ DD Series 22, 2007.

- „Aktive Kubatur und Kulisse“ Kunstforum, Juli 2007.

- „Von der Investition zur Intervention“ Jahrbuch Kunsthalle Exnergasse, 2007

- „Unaufgeräumt“, SAM, Basel, 2007.

- „Natürliche Künstlichkeit “ In: Oris, Juni 2007.

- „Über den Möglichkeitssinn des Bildlichen. Zu den Rhetoriken von Diagramm, Bild und Ornament“, In: archplus 178 .

- „Metamorphosen zwischen Stadt und Land“ In: Oris, Januar 2006.

- „Nicht Container, nicht neutral“ In: Bildpunkt, Dez. 2005.

- „Nicht alles ist politisch“ In: archplus 174, 2005.

- „Was wäre wenn ... “ In: SPLITTERWERK: Es lebe die Ente!, Springer-Velag Wien New York, 2005.

- „Angrenzende Prozesse“ In: AustriArchitektur, hg. von Lilli Hollein, Aedes, 2005.

- „Parallelaktionen“ In: archplus 173, 2005.

- „Ähnlich werden“ In: Deutschlandschaften. Deutscher Beitrag zur 9. Architekturbiennale in Venedig, hrsg. von Francesca Ferguson, Hatje Cantz, 2004.

- „Was vermag ein Körper? Zu den Verfahrensweisen von tnE“ In: Architectures Experimentelles 1950-2000, FRAC Centre, Orleans, 2003.

- „Konkav statt konvex“ In: dbz, März 2003.

- „Tourists, Migrant Workers, Guerillas“ , in: Art India Magazine, Bombay, 4/2002

- „Die Reisen der Waren und Wünsche“, in: „Kapital & Karma“, Hatje Cantz Verlag, 2002

- „Das Empire und seine Komplizen“, in: Der Standard, Album, 03.02.2001

- „Die Textform des Totschlagens“, in: Der Standard, 25.05.01

- „The Rich (Indians) are Having a Good Time“, Beitrag im Katalog „Bollywood“, Forum Stadtpark, Graz, 2001

- „Identitäten am Markt. Zur Situation indischer Gegenwartskunst“ , in: springerin - Hefte zur Gegenwartskunst, 04/2000

- „Art in Public Space in Austria“, in: Art India Magazine, Bombay, 4/2000

- „Beyond Difference“, in: springerin -Hefte zur Gegenwartskunst, 01/1996

- „Dienstleistungen“, in: springerin -Hefte zur Gegenwartskunst, 01/1996

Veranstaltungen

Ausstellungen (Auswahl):

2023 Yasmeen Lari. Architektur für die Zukunft (mit Elke Krasny und Marvi Mazhar)

2022 Hot Questions - Cold Storage. Die Schausammlung des Architekturzentrum Wien (Konzept mit Monika Platzer)

2019 Critical Care. Architektur und Urbanismus für einen Planeten in der Krise, Architekturzentrum Wien (mit Elke Krasny)

2018 Downtown Denise Scott Brown, Architekturzentrum Wien (mit Katharina Ritter, Jeremy Tennenbaum)

2017 Care + Repair, Nordbahnhalle, Architekturzentrum (mit Elke Krasny)

2017 Assemble - Wie wir bauen, Architekturzentrum (mit Katharina Ritter)

2015-17 Actopolis. Die Kunst zu handeln, Goethe-Institut/Urbane Künste Ruhr, Athen, Belgrad, Bukarest, Mardin/Ankara, Oberhausen, Sarajevo, Zagreb

2013-15 Weltstadt. Who Creates the City, Goethe-Institut: Banglore, Belgrad, Curitiba, Dakar, Johannesburg, Kairo, Neu Dehli, New York, Prag,

Porto Alegre, Riga, Salvador de Bahia, Sao Paulo, Seoul, Madrid, Berlin, Ulan Bator, Chicago

2013-15 We-Traders. Swapping Crisis for City, Goethe-Institut, We-Traders. Swapping Crisis for City

2011 „Generationenstadt“, kunsthaus muerz (mit Ch. Feuerstein)

2010 „REALSTADT. Wünsche als Wirklichkeit“, Kraftwerk Mitte Berlin (mit M. Heller)

2009 „Die sanften Wilden. Das Wiener Modell der Stadterneuerung“, Architektur im Ringturm, Wien (mit Ch. Feuerstein)

2008 „LINZ TEXAS. Eine Stadt mit Beziehungen“, Architekturzentrum Wien / Stadtmuseum Graz/ Aedes Berlin

2008 „Wann begann temporär?“, kunsthaus muerz (mit Ch. Feuerstein)

2005 „Ornament & Display“, steirischer herbst

2005 6. Internationale Architekturbiennale in Sao Paulo / österreichischer Länderbeitrag

2004 „Import Export - Kulturtransfers zwischen Indien und Deutschland, Österreich“, Mumbai, Wien, Berlin

2003 „Reserve der Form“, Künstlerhaus, Wien (gemeinsam mit Klaus Stattmann)

2003 5. Internationale Architekturbiennale in Sao Paulo / österreichischer Länderbeitrag

2003 „Performative Materialism“, Aedes Berlin

2002 „Kapital & Karma“ Kunsthalle Wien

2002 „Trespassing.Konturen räumlichen Handelns“ , Secession, Wien (gemeinsam mit Sandrine von Klot)

1999/2000 „Boxwallahs“, Interventionen im öffentlichen Raum, Neu Delhi

![]()