Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Wohnort: München. Zukunft findet Stadt | Jochen Paul

03 Spectacular City in Düsseldorf | Jan Friedrich

03 Bogevischs Buero in Berlin | Urte Schmidt

04 Neue Monte Rosa Hütte | Andrea Gleiniger

BETRIFFT

06 Zu wenig Gebote | Uta und Robert Winterhager

WETTBEWERBE

12 La Tour Phare in La Défense | Boris Maninger

15 Groninger Forum | Friederike Meyer

15 Entscheidungen

16 Auslobungen

THEMA

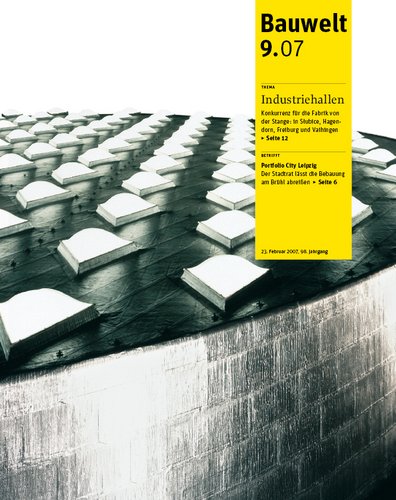

18 Struktur oder Stuck? | Nils Ballhausen

28 Ceauscescu-Elektro House vs. Haute Couture | Wilhelm Klauser

REZENSIONEN

37 Erfolgsfaktor Architektur. Strategisches Bauen für Unternehmen | Christian Brensing

37 Europäischer Kirchenbau 1900–1950 | Thomas Werner

RUBRIKEN

05 Leserbriefe

05 wer wo was wann

36 Kalender

38 Anzeigen

Bauwelt 9.07 „Fabrik“ erscheint am 23. Februar