Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Wieder bleiben die Pläne zur Bebauung des Hamburger Domplatzes folgenlos | Olaf Bartels

03 Kindertagesstätte Taka-Tuka-Land in Berlin | Brigitte Schultz

03 Schutz für das Schindler House vor dem aufdringlichen Nachbarn | Oliver Hell

04 Durchscheinende Dinge. Regina Poly | Jan Friedrich

04 Bilder aus dem ersten Jahrhundert der Fotografie | Anne Boissel

BETRIFFT

08 Die dritte Wahl | Sebastian Redecke

WETTBEWERBE

10 Kindertageseinrichtungen in Systembauweise, München | Jochen Paul

12 The Sky Space auf dem Dach des ARoS Art Museum in Århus | Friederike Meyer

12 Entscheidungen

13 Auslobungen

THEMA

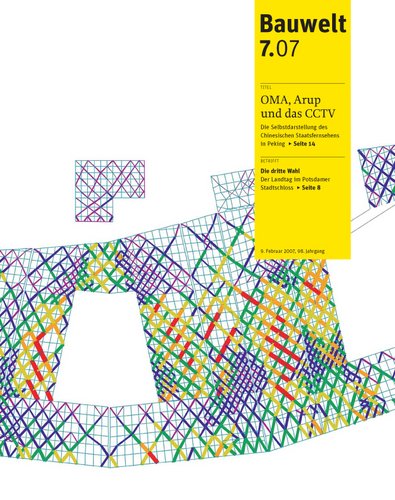

14 Metropolitan Architecture? | Sebastian Redecke

16 China Central Television | Christian Brensing

24 Eine Form von neuer Utopie | Ole Scheeren

28 Die Röhre als Tragwerk | Rory McGowan

RUBRIKEN

06 wer wo was wann

06 Leserbriefe

34 Kalender

35 Anzeigen