Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Staatsarchitektur der Weimarer Republik | Michael Kasiske

03 Stadtansichten Kairo | Urte Schmidt

04 Sanierung des Dunckerviertels in Leipzig | Matthias Grünzig

04 Bericht von der Expo Real | Christian Brensing

BETRIFFT

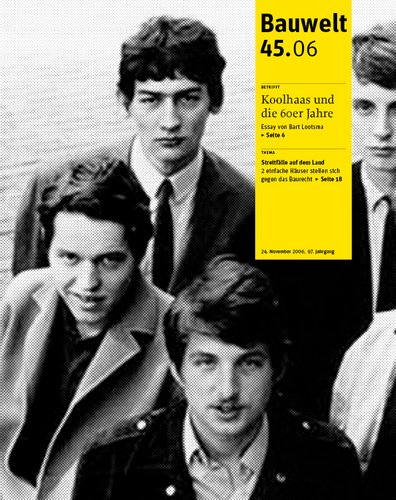

06 Koolhaas und die niederländische Kultur der 60er Jahre | Bart Lootsma

WETTBEWERBE

14 Barrierefreie Museumsmeile in Paris | Doris Kleilein

16 Auslobungen

THEMA

18 Wohnhaus in Hochstätt | Kaye Geipel

24 Chronologie eines Bauprozesses

26 Skihütte in Lech | Walter Chramosta

32 Wochenendhaus im Schliertal

RUBRIKEN

05 Leserbriefe

36 Kalender

37 Anzeigen