Editorial

Traditionelle Almhütten und Bauernhäuser vor schneebedeckten Gipfeln - das viel bemühte Klischee einer heilen Bergwelt, das sich über die Jahrzehnte in unseren Köpfen festgesetzt hat. Doch Vorstellung und Wirklichkeit stimmen nicht immer überein, und oft braucht es eine ganze Weile, bis das vorgefasste Bild korrigiert wird. Ein Blick auf die aktuelle südtiroler Architektur zeigt aber, dass es dringend erforderlich ist: In den letzten Jahren sind hier Gebäude entstanden, die in einer sehr eigenen Weise Schweizer Minimalismus und österreichische Schlichtheit mit italienischem Lebensgefühl verbinden. uk

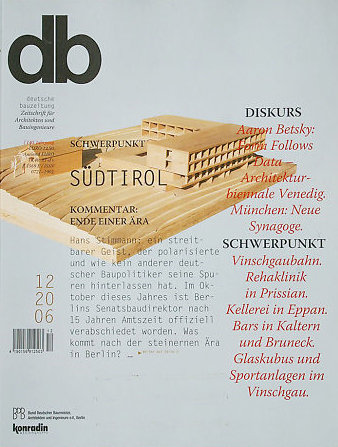

Inhalt

Diskurs

Kommentar

03 Ende einer Ära

06 Magazin

12 Leserbriefe

On European Architecture

14 Form Follows Data | Aaron Betsky

Im Blickpunkt

16 Synagoge München | Ira Mazzoni

18 Schwerpunkt Südtirol

19 Zum Thema: Lokales Idiom und internationaler Ausdruck | Roman Hollenstein

20 Die Vinschgaubahn von Meran nach MalsWalter Dietl; Architekturbüro D3

28 Bürogebäude der Grosshandelsfirma »Selimex« in LaTsch, von Werner Tscholl | Roland Pawlitschko

34 weinkellerei in Eppan / bars in kaltern und bruneck, von Walter Angonese | Hubertus Adam

42 Rehabilitationsklinik Salus-Center in Prissian von Christoph Mayr Fingerle | Hubertus Adam

50 Sportanlagen in Laas und Tschengls, Arnold Gapp, von Judit Solt

Empfehlungen

64 Kalender

Ausstellungen

64 Walid Raad (Berlin)| Urte Schmid

65 Carlo Mollino (Mailand) | Hubertus Adam

66 Neu in …

- Berlin | Urte Schmidt

- Hamburg | Kai-Uwe Scholz

- Zürich | Roderick Hönig

68 Bücher

Trends

70 Energie: Passivhauswohnanlage in Salzburg ~cf

Technik Aktuell

74 Bestandsaufnahme – Zur bAusubstanz, von Hallenkonstruktionen

Produkte

Produktberichte

78 Holzböden Naturstein ~rm

Schaufenster

88 Fliesen | rm

90 Infoticket | rm

Software

92 Spirit 14 mit »Kostenmanager« | Jürgen Roth

Anhang

INGENIEURPORTRÄT

58 Ove Nyquist Arup | Christian Brensing

96 Planer / Autoren

96 Bildnachweis

98 Vorschau / Impressum

Detailbogen

99 Rehabilitationsklinik in Prissian

102 Bahnhof Plaus (Vinschgaubahn)

Licht und Klarheit

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts blieb das Gebiet des Tisner Mittelgebirges eine abgelegene Region Südtirols. Obwohl nur jeweils etwa 15 Kilometer von Bozen und Meran entfernt, konnten die Gemeinden hier weder von der Verwaltungshauptstadt noch vom weltberühmten Kurort profitieren. So wurde auch Prissian erst entdeckt, als es die Massenmobilität erlaubte, in ent-legene Gegenden vorzudringen. Mit dem Salus-Center, das sich geschickt in die Struktur des Ortes und die umgebende Landschaft einpasst, gibt es nun – zumindest für Architekturinteressierte – einen weiteren Grund, diese Region aufzusuchen.

Orte, die nahe an Meran liegen, gerieten bereits gegen 1900 in den wirtschaftlichen Sog des Modebades – so etwa Algund oder Lana, wo Theodor Fischer zwischen 1909 und 1911 ein Schulhaus mit Beetsaal errichtete. Tisens und Prissian liegen unweit von Lana, aber 300 Meter höher in einer Mulde, die durch einen bewaldeten Höhenzug vom traditionell verkehrsreichen Etschtal abgegrenzt ist. Ein Eisenbahnanschluss war unmöglich, und bis zur Einweihung der Straße auf den Gampenpass verbanden einzig Karrenwege die Orte mit dem Tal. Die Stunde für die touristische Entdeckung – und damit den Strukturwandel des Gebietes – schlug im Zusammenhang mit der zweiten touristischen Entdeckung Südtirols nach dem Zweiten Weltkrieg. Es waren vornehmlich Deutsche, die auf dem Weg mit dem Privatwagen in der Region von Etsch und Eisack Zwischenstation machten. Doch der Massentourismus zeigte sich janusköpfig, hier wie anderenorts. Gewiss war er in einer Zeit des sukzessiven Strukturwandels in der Landwirtschaft Quelle neuen Wohlstandes, mehr noch: eines flächendeckenden Wohlstandes überhaupt. Andererseits ging er einher mit einer willfährigen Ausrichtung auf die Südtirol-Klischees der Besucher: Pseudo-Tirolererstil umhüllte die Apartmentkomplexe.

Auch die Orte Prissian und Tisens wurden erst im Zuge der einsetzenden Massenmobilität entdeckt. Trotz der wuchernden Apartmenthäuser und mancher historisierenden Verkitschung haben die Ortsbilder ihren historischen Charakter bewahren können – was besonders ins Auge sticht, wenn man vom zersiedelten Lana aus hinauffährt. Heute ist es die Südtiroler Weinstraße, die hier entlangführt. Rebberge und Apfelplantagen säumen den Weg, der zunächst nach Tisens führt, in den Gemeindehauptort; dann folgt die Straße den sanften Kanten der voralpinen Berge in die benachbarte Fraktion Prissian, gelegen auf gut 600 Metern Höhe. Markant haben sich zwei alte befestigte Wohnsitze in das Weichbild des Ortsteils eingeschrieben: Das Geviert des Schlosses Katzenzungen, exponiert etwas außerhalb des Siedlungsgebiets gelegen, sowie die Fahlburg, die sich an die Dorfstruktur anschließt. Ihnen antwortet seit jüngstem die Rehabilitationsklinik Salus-Center am westlichen Dorfrand.

Christoph Mayr Fingerle, der sein Büro in Bozen betreibt, ist ein Architekt, der sich schon um die Südtiroler Architektur

verdient machte, als der Aufschwung der letzten Jahre noch nicht abzusehen war. Er leitete einen neu gegründeten Kunstverein, engagierte sich für den Sextener Wettbewerb »Neues Bauen in den Alpen« – und konnte nur vergleichsweise wenig bauen.

Auftrag per Zufall

Zu dem Auftrag für die Rehabilitationsklinik – behandelt werden hier orthopädische, kardiologische, onkologische, neurologische und pneumologische Leiden – kam er eher durch einen Zufall: Die Betreiber der neuen Einrichtung, die in ähnlicher Weise schon ein umgebautes Hotel in Prissian nutzen, waren mit dem Konzept eines von ihnen in Auftrag gegebenen Neubaus für eine Rehabilitationsklinik am westlichen Dorfrand unzufrieden und konsultierten daher den Bozener Architekten. Eines der grundlegenden Probleme bestand darin, dass gemäß dem vorliegenden Entwurf die Erschließung von Norden, von der Talmulde aus erfolgte – obwohl bei den historischen Bauten wie dem Schloss Katzenzungen eine genau umgekehrte Strategie verfolgt worden war. Man betritt das Schloss bergseitig, also von Süden, so dass sich Richtung Norden das Panorama Richtung Etschtal ungestört zeigt. Am Ende der Konsultation war das Bauprojekt an Christoph Mayr Fingerle übertragen worden, der sich nun allerdings an einen knappen Terminplan und an ein streng limitiertes Kostenbudget gebunden sah.

Die Aufgabe bestand darin, ein Gebäude für ein Rehabilitationszentrum mit 90 Betten und den nötigen medizinischen und therapeutischen Einrichtungen zu realisieren. Derlei Bauaufgaben werden heutzutage gerne spezialisierten Fachplanern anvertraut. Doch Mayr Fingerle ist es gelungen, bei aller geforderten binnenorganisatorischen Effizienz zwei Grundgedanken in Architektur umzusetzen: Eine klare, fast könnte man sagen simple Organisationsstruktur, die allen Patienten die Orientierung erlaubt sowie die Einbeziehung der umliegenden Landschaft. Aus gutem Grund, weiß man doch, dass das Wohlbefinden der Menschen sowie der Heilungsprozess wesentlich von psychosomatischen Faktoren bestimmt werden.

Grosses Volumen geschickt integriert

Der Architekt bündelte das geforderte Raumprogramm in einem kompakten orthogonalen, durchaus mächtigen Volumen, das sich am Rande des Dorfes auf einem schon für das Vorgängerprojekt fixierten Platz erhebt. Horizontal übereinandergeschichtet und durch Form und Materialisierung voneinander abgesetzt sind drei Raumbereiche: das geschlossene Sockelgeschoss, welches das abfallende Terrain ausgleicht, das zurückgesetzte, großflächig verglaste Erdgeschoss – und schließlich das auskragende zweigeschossige Volumen der Zimmergeschosse. Dieser Bettentrakt ist als Winkel entlang der Nord- und Westseite organisiert, so dass das Rehabilitationszentrum von der Ferne aus kompakt wirkt, während es sich zum Dorf hin öffnet.

Die klare und übersichtliche Organisation findet im Inneren, das sich um einen verglasten Hof gruppiert, ihre Fortsetzung. Das Erdgeschoss umfasst die öffentlichen Bereiche: die Rezeption, eine Bar an der Eingangsseite, das Restaurant an der Nordwestecke mit Blick Richtung Meraner Becken, außerdem Massageräume, Bereiche für die Ärzte und Behandlungszimmer. Im Sockelgeschoss sind Fitnessräume, Therapiebereiche und ein Hallenbad integriert, das erst relativ spät Eingang in das Bauprogramm fand. Die beiden Obergeschosse sind den Patienten vorbehalten: Die Ein- und Zweibettzimmer werden durch mittige Flure erschlossen, und jedem Zimmer ist ein Bereich der Terrasse zugewiesen, so dass man sich an die klassische Sanatoriumsarchitektur des alpinen Raumes erinnert fühlt. Den spekatulärsten Ausblick haben die nach Norden hin orientierten Zimmer; hinter der Talmulde und dem vorgelagerten Höhenrücken ist das Etschtal zu erahnen, und der Blick schweift von der Meran überragenden Texelgruppe bis hin zu den Bergen östlich und südlich von Bozen. Der Blick aus den nach Westen, Osten und Süden ausgerichteten Räumen ist nicht ganz so spektakulär, dafür besitzen diese Zimmer den Vorteil der direkten Sonneneinstrahlung. Trotz eines knappen Budgets etwa 10 Millionen Euro ist es dem Architekten gelungen, ein Maximum an Aufenthaltsflächen zu schaffen. Die Patienten sollen – nicht zuletzt aus therapeutischen Gründen – animiert werden, im Haus umherzugehen und das Haus zu umrunden; daher der wie ein Kreuzgang funktionierende, mit 150 Birken bepflanzte Innenhof und die weite talseitige Auskragung, die es erlaubt, auch bei schlechtem Wetter die Außenbereiche zu nutzen. Großzügigkeit und Helligkeit prägen die Innenbereiche, und man fühlt sich eher an ein Hotel oder Seminarzentrum erinnert als an ein Krankenhaus. Überall kann der Blick in die sich je nach Jahreszeit wandelnde Umgebung schweifen, auf die Obstwiesen und die fernen Gipfel; und wo das nicht möglich ist, orientieren sich die Räume zum Lichthof.

Zusammenspiel der Disziplinen

Zur Anmutung des Baus tragen in erheblichem Maße die Interventionen des Künstlers Manfred Alois Mayr bei, den Mayr Fingerle als künstlerischer Leiter der Arge Kunst in Bozen Mitte der achtziger Jahre kennen gelernt hat und der seither bei den meisten Projekten als Gesprächspartner und Künstler mitwirkt. Aus diesem kreativen Dialog zwischen Architektur und Kunst enstand für Südtirol eine Vorreiterfunktion, die in der Folge zu einer neuen Interpretation des Landesgesetzes und auch zu Aufträgen von anderen Architekten geführt hat. Mayr hat die in leichtem Albicocca-Farbton gestrichenen Zimmer mit jeweils zwei Vorhängen versehen, einem orangefarbenen und einem grünen. Je nach Wunsch können die Patienten den einen, den anderen oder beide nutzen und damit die Raumstimmung verändern. Mayr war außerdem für die Farbgebung des Foyer- und Empfangsbereichs verantwortlich. Die vergleichsweise niedrige Decke, die schon Mayr Fingerle mit runden Öffnungen durchbrochen hat, um den Raum transparenter, lichter und großzügiger erscheinen zu lassen, hat der Künstler in einem leichten Rosa gestrichen. Wenn die Sonne scheint, ist das kaum spürbar, aber in der Dämmerung, wenn sich das Kunstlicht dem Tageslicht beigesellt, entsteht eine Stimmung, welche die Raumgrenzen zu transzendieren scheint.db, Di., 2006.12.05

05. Dezember 2006 Hubertus Adam

Bahnhöfe, Baukästen, Buchstaben

Nach 14 Jahren Dornröschenschlaf verkehrt die 1906

in Betrieb genommene »Vinschgerbahn« seit einem Jahr wieder zwischen der Kurstadt Meran (300 m) und dem Bergort Mals (1050 m). Im Zuge der Revitalisierung dieser wichtigen Verkehrsader wurden nicht nur die alten Bahnhöfe denkmalgerecht saniert, sondern es sind auch einige bemerkenswerte neue Stationen sowie ein einheitliches Haltestellensystem von hohem gestalterischen und funktionalen Wert hinzugekommen.

Während vieler Jahrhunderte war Tirol zwar Durchgangsland für die Verbindungen von Norden in den Süden. Die systematische, wenn auch immer noch lückenhafte, Erschließung abgelegenerer Täler begann aber erst mit Eröffnung der Brennerbahn 1867 und der Bahn durch das Pustertal 1871. Für den schwer zugänglichen Alpenraum mit seiner schwachen Agrarstruktur und seinen ungünstigen Bedingungen für die Ansiedelung von Industrie, bot der Fremdenverkehr schon früh eine wichtige Entwicklungschance. Zwingende Voraussetzung hierfür war allerdings ein gutes Schienennetz mit einer zuverlässigen Anbindung an die Nachbarländer. Erste Bemühungen von Deutsch- und Welsch-Südtirol, die Regierung in Wien für ein Bahnprojekt durch den Vinschgau über den Reschenpass oder nach Chur zu gewinnen, scheiterten 1894. Daher ergriffen um 1900 die Städte Bozen und Meran mit kommunalen Mitteln die Initiative; nun beteiligte sich auch der Tiroler Landtag und die 59,8 Kilometer lange Strecke mit 14 Bahnhöfen von Meran nach Mals konnte nach nur zwei jähriger Bauzeit am 1. Juli 1906 feierlich eingeweiht werden. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gerieten die Planungen für eine Verlängerung der Strecke über den Reschenpass ins Stocken – bis heute sind sie nur Fragment geblieben. Für die Landwirtschaft und den Transport des Laaser Marmors leistete die Bahn, die auf ihrer Fahrt immerhin 689,30 Höhenmeter überwindet, gute Dienste. Und so verbesserten sich die Lebensbedingungen der Be¬völkerung und veränderte sich das Landschaftsbild ganz erheblich: Auf den ehemaligen Auenlandschaften wurde der Apfelanbau intensiviert – heute prägen über 13 Mio Apfel- und Birnbäume das Bild des Vinschgaus. Doch auch der Tourismus gewann an Bedeutung; es entstanden Bahnhöfe im Landhausstil, die durch historisierende Fassaden mit Eckrisaliten und Fachwerkgliederung der Giebelfelder die Reisenden in Urlaubsstimmung ver¬setzen sollten. Um eine kurze Bauzeit zu gewährleisten, kamen, je nach Größe der Ortschaft, nur zwei verschiedene Gebäudetypen zum Einsatz, die zum Teil aus vorgefertigten Elementen bestanden. Auch die Farbfassung folgte einem klaren Konzept: hellgraue Fassadenflächen mit gelber Glie¬derung, von denen die Holzbauteile durch einen roten und grünen Ölanstrich abgesetzt wurden. In den Zwanziger Jahren wurden die Bahnhöfe der Vischgaubahn vom italienischen Staat übernommen und farblich an die der Staatsbahn angepasst. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Verkehrsaufkommen deutlich geringer, und schnell verlagerten sich die verkehrspolitischen Interessen von der Schiene auf die Straße bis schließlich, nach Jahrzehnten der systematischen Schwächung, die italienische Staatsbahn FS am 2. Juni 1991 den Betrieb einstellte. Der nachfolgende Verkehrskollaps im Vinschgautal verdeutlichte jedoch sehr schnell, dass es sich um eine Fehlentscheidung gehandelt hatte und bald schon wurden von der Provinz Bozen Pläne für die Revitalisierung der Strecke betrieben. Am 5. Mai 2005 konnte die Vinschgaubahn wieder in Betrieb genommen werden.

Individueller Baukasten

Mit der Neugestaltung fast aller Haltestellen, der denkmalgerechten Sanierung einiger historischer Bahnhofsgebäude sowie der Erweiterung des Endbahnhofs Mals wurde der Architekt Walter Dietl aus Schlanders beauftragt. In einer extrem kurzen Planungs- und Realisierungszeit zwischen August 2004 und Mai 2005 konzipierte er ein modulares Fertigbausystem, bestehend aus einer Tragkonstruktion aus verzinktem Stahl, in die eine Wandausfachung aus unbehandelten Lärchenbrettern eingelegt wird; wahlweise können Sitzbänke, Anschlagtafeln und Papierkörbe eingehängt werden. Die Dachentwässerung erfolgt über in die Tragkonstruktion integrierte Rohre. Dieses Modulsystem verleiht den Haltestellen einerseits eine einheitliche Gestalt, andererseits ermöglicht es, auf die unterschiedlichen Gegebenheiten der einzelnen Stationen flexibel zu reagieren: Letztendlich sieht also keine Haltestelle wie die andere aus.

Zwischenstopp in Plaus

Nach dem ersten Drittel der Fahrt fällt ein besonders gestalteter Bahnhof ins Auge – Plaus. Ein altes Bahnhofsgebäude oder die soeben beschriebene Modul-Haltestelle sucht man hier vergebens, stattdessen wird in zwei Meter hohen Lettern aus Stahl der Ortsname PLAUS gebildet. Da der Bahnhof dieser Gemeinde nicht erhaltenswert war, wurde er bis auf die Grundmauern abgebrochen; auf diesen errichteten die Architekten Katrin Gruber und Richard Veneri (Architekturbüro D3) einen Neubau, der sowohl Haltestelle für die Vinschgaubahn ist, als auch weiteren Nutzungen dient: Im zweigeschossigen, in den Bahndamm gesetzten Gebäude, befinden sich unten Vereinsräume für die örtlichen Jäger und Fischer und oben ein Jugendzentrum, das aus Sicherheitsüberlegungen einen separaten Zugang erhielt, also nicht vom Bahnsteig aus erschlossen wird. Die Fassaden des Zentrums sind mit weißen und roten kunststoffbeschichteten Platten beplankt, um es von dem mit Stahl und Holz verkleideten Haltestellenbereich deutlich abzusetzen und so die unterschiedlichen Funktionsbereiche auch nach außen sichtbar zu machen. Wie zwei große »C«s stehen beide Gebäudeteile aneinander, so dass die unterschiedlichen Funktionen und Materialien gegeneinander gestellt werden. Die großen, skulptural wirkenden Buchstaben des Bahnhofsteils haben keinerlei statische Funktion, sie werden als separate Elemente behandelt und lediglich unter das Dach der Haltestelle gestellt. Eigentlich sind sie hohl, damit sie allerdings nicht so klingen, wurden sie mit Splitt verfüllt. Mit dem Ortsnamen derart spielerisch umzugehen war nur möglich, weil er sowohl im Italienischen als auch im Deutschen gleich lautet, eine Übersetzung also nicht erforderlich war. Geht man von der Station weiter in den Ort, trifft man auf einen kleinen Infostand, der in Form und Material an den Bahnhof erinnert: der Referenzbau für die Station, geplant vom selben Architekturbüro.

Endstation Mals

Die Fahrt mit der Vinschgaubahn endet in Mals. Ein zweigeschossiges Bahnhofsgebäude, eine Lagerhalle, ein Wasserturm und eine Remise bilden hier ein historisches Ensemble. Die Remise – ein verputzter Bau, rhythmisiert durch flache, farblich abgesetzte Risalite und sieben Fensterachsen – wurde wiederum von Walter Dietl durch einen silbrig glänzenden Ziehharmonika-ähnlichen Bau um weitere sieben Achsen verlängert und beherbergt nun die Serviceeinrichtungen für die dieselbetriebenen Züge. Die außenliegende Tragkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen nimmt den Rhythmus der alten Remise auf, zwei schmale horizontale Fensterbänder gliedern die Fassade des Anbaus. Die Einfahrt für die Züge wird von zwei rot-orangefarbenen Toren markiert. Über den Baukörper hinaus ragt eine Metallschiene an der Beleuchtungskörper hängen. Auf dem von ihnen beleuchten Platz steht, in Verlängerung der Remise, ein auskragender Betonwinkel, der die Farbe der Tore aufnimmt; unter ihm befinden sich Öllager und Zapfsäule. Bis nach Mals sind 75 Minuten vergangen, in denen man zwischen Apfelbaumplantagen entlang der Etsch den Ausblick auf das Bergpanorama und reizvolle, zeitgemäße Bahnarchitekturen genießen konnte.db, Di., 2006.12.05

05. Dezember 2006 Ulrike Kunkel

Rationaler Barock

Das Gebäude einer südtiroler Großhandelsfirma setzt in der kleinen Gemeinde Latsch im Vinschgau ein markantes Zeichen. Der grüne Würfel, dessen Hülle aus einem gläsernen Raster gebildet wird, steht inmitten eines flachen, viereckigen Bassins.

Wer mit dem Auto aus Meran kommend das Ortsschild der Südtiroler Gemeinde Latsch passiert, stößt unvermittelt auf eine mystisch dunkelgrüne Würfelskulptur. Die erste Assoziation gilt unwillkürlich jenen gigantischen Türmen aus abertausenden von grünen Apfelkisten, die sich hier allerorten auf den Höfen der Obstgenossenschaften stapeln. Dass es sich hierbei um ein Bürogebäude der Großhandelsfirma »Selimex« handelt, ist zunächst kaum zu erkennen. Verräterische Werbeschriftzüge sucht man vergeblich. Eine auskunftsfreudige Briefkasten-Klingelanlage gibt es nicht. Dafür macht die archaische Bestimmtheit des Würfels unmissverständlich klar, dass es um die rationalistische Reduktion auf das Wesentliche geht. Im Gegensatz hierzu zeugen die geheimnisvoll spiegelnde Wasserfläche – auf der das Gebäude zu schweben scheint – und die samtig grüne Noblesse der vorgelagerten Gitterroststruktur aber auch vom irrationalen Individualismus des südtiroler Architekten Werner Tscholl und seines kongenialen Bauherrn, dem Im- und Exportkaufmann und wohlhabenden Kunstmäzen Walter Rizzi. Von Bedeutung ist dabei, dass beide ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis pflegen. Tscholl hat bereits mehrere Bauten für Rizzi geplant, eine grundsätzliche Kongruenz im Denken ist also vorhanden. Fast noch wichtiger aber erscheint Rizzis Bewusstsein für Architektur. So lautet sein anschauliches Motto für das Selimex-Gebäude: »Nur großartige Gebäude können auch großartige Gedanken beherbergen.«

Glas und holz im innenraum

Um zum Eingang des Selimex-Gebäudes zu gelangen, muss man zunächst die bereits erwähnte Wasserfläche überqueren (unter der sich ein Sockelgeschoss mit Kühl- und Lagerräumen für Äpfel befindet). Der hierzu angelegte Steg inszeniert diesen Übergang, indem er bewusst an die Landungsbrücke eines Schiffs erinnert. Vom Windfang aus gelangt man in den zentralen Erschließungskern mit Treppe und Aufzug, um den herum sich eine offene Ausstellungsfläche erstreckt, derzeit wird ortsansässigen Künstlern die Möglichkeit zur Ausstellung ihrer Werke gegeben. Die unprätentiöse Innenraumgestaltung, weiße Wände und Decken sowie Eichenholzparkett, bietet hierfür einen würdevollen Hintergrund. Da der Ausstattungsstandard ansonsten aber exakt jenem der darüber liegenden Bürogeschosse entspricht, könnte dieser Bereich bei Bedarf auch als interne Büro-Erweiterungsfläche fungieren.

Aus Kastanienholz maßgeschneiderte Einbaumöbel charakterisieren die vollständig von Werner Tscholl entworfene Büroeinrichtung der Obergeschosse. Analog zur Schlichtheit der Raumoberflächen sprechen auch die Schränke, Tische und Sideboards eine schnörkellos klare Formensprache. Der Innenraum wächst dadurch zu einer wunderbar harmonischen Einheit zusammen. Sämtliche Arbeitsplätze werden konsequent zum Tageslicht orientiert, so dass die Vinschgauer Bergwelt ebenfalls zum selbstverständlichen Teil dieser Einheit wird und wie ein gemaltes Bild in jedem der dreifach verglasten Fenster auftaucht. An dieser Stelle wird zudem deutlich, dass die 1,30 Meter tiefe Fassade keineswegs nur auf einem farblich perfekt auf die Einbaumöbel abgestimmten Formalismus basiert, sondern integraler Bestandteil des Innenraumkonzepts ist. Einerseits

dient sie quasi als feststehender Sonnenschutz und sorgt für ein gebor¬genes Raumgefühl – aufgrund der Tiefe der Gitterroststruktur sind diagonale Ein- und Ausblicke trotz des hohen Verglasungsanteils nicht möglich. Andererseits führt sie zur unmittelbaren Präsenz der Gebäudehülle im Innenraum – insbesondere bei Nacht.

Spektakuläre Hülle

Was die Gebäudehülle aus punktgehaltenen, rückseitig siebbedruckten Glaselementen nämlich geradezu spektakulär macht, sind die 330 gleichmäßig verteilten LED-Spots in ihrem Inneren. Jeweils aus den drei Grundfarben bestehend, können die Spots einzelne Fassadenfelder mit jeder beliebigen Farbe ausleuchten. Erinnern die grünen Glaspaneele bei Tag noch an spiegelnde Edelsteinoberflächen, so erweisen sie sich bei Dunkelheit als transluzent und geben den Blick auf die dahinter liegende Stahl-Tragwerkstruktur frei. Unzählige Reflexionen in der Glasfassade führen schließlich dazu, dass sich der Baukörper förmlich in Licht auflöst. Dass dieses grandiose, weithin sichtbare Lichtkunstwerk auch tatsächlich jeden Abend aufs Neue illuminiert werden kann, dafür sorgt ein extrem niedriger Energieverbrauch von insgesamt nur drei Kilowatt.

Die Gemeinde Latsch war von diesem fulminanten Bauvorhaben von Anfang an begeistert. Auch von der Vorstellung des Architekten, die städtebauliche Signalwirkung des Selimex-Gebäudes auf ein am anderen Ende von Latsch situiertes Barock-Schlösschen – im Volksmund »Rotes Schloss« genannt – zu beziehen: »Die Assoziation zum Roten Schloss ist unübersehbar. Dem Barockbau am westlichen Dorfeingang wird an der östlichen Einfahrt das »Grüne Schloss« gegenübergestellt, als Wasserschloss, als rationaler Barock.«. Treffender als mit diesem Begriff könnte das Selimex-Gebäude tatsächlich kaum beschrieben werden: Einerseits auf zutiefst rationalen, also streng logischen Gesetzen der Geometrie beruhend, andererseits zugleich aber unzweifelhaft geprägt von der für den Barock typischen Vorliebe für Emotionalität, Dynamik und Überraschungseffekte. Eindrucksvoll scheint auf diese Weise nebenbei ein Satz Aldo Rossis aus dem Jahr 1993 zum Umgang mit Archetypen bestätigt: »Wenn ein Architekt behauptet, die Typologie sei eine strenge Angelegenheit und mit der künstlerischen Freiheit nicht zu vereinbaren, dann beweist er damit seine Ignoranz und Dummheit.« Unverzichtbare Voraussetzung für die vollständige baukünstlerische Entfaltung einer so innigen Symbiose aus Rationalität und Irrationalität ist die absolut durchgängige und kontrollierte Gestaltung von Innenraum, Inneneinrichtung und Gebäudehülle. Dessen war sich Walter Rizzi von Anfang an bewusst, was erst im März dieses Jahres mit dem Bauherrenpreis des Architektenverbandes »Ala« und der Architekturzeitung »L’Arca« honoriert wurde.db, Di., 2006.12.05

05. Dezember 2006 Roland Pawlitschko