Editorial

«Dilemma am Mythenquai» hiess es vor viereinhalb Jahren in dieser Zeitschrift. Thema des Artikels in TEC21 39/2013 war der Abbruch des 1965 bis 1969 erstellten Swiss-Re-Gebäudes von Werner Stücheli, seinerzeit mit der «Auszeichnung für gute Bauten» der Stadt Zürich bedacht. Der Eigentümerin, der Rückversicherung Swiss Re, genügte der Bau Anfang der Nullerjahre nicht mehr.

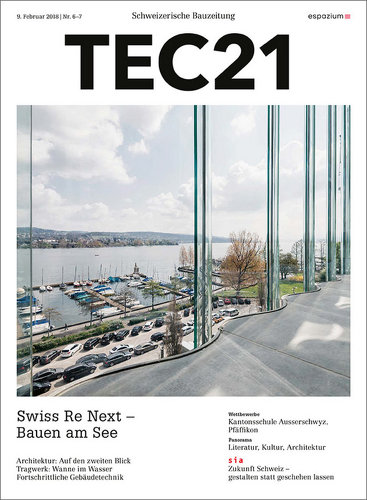

Mit Diener & Diener Architekten plante sie nach einem Studienauftrag einen deutlich voluminöseren Ersatzneubau. Neben dem umstrittenen Rückbau eines herausragenden Exponenten der Spätmoderne gab es einen weiteren Konflikt: die Diskrepanz zwischen dem Anspruch des global tätigen Unternehmens – immerhin Bauherrin des Londoner «The Gherkin» –, ein architektonisches Flaggschiff zu errichten, und dem gut schweizerischen Bedürfnis, Neubauten möglichst harmonisch ins Stadtbild einzufügen.

Entsprechend hoch schlugen die Wellen nach Fertigstellung der «Swiss Re Next».

Unterdessen geht die Bautätigkeit am Mythenquai weiter. Demnächst wird – ebenfalls strittig – das einst geschützte Mythenschloss durch einen Neubau von Meili, Peter ersetzt. Für die weiter nördlich angesiedelte Zurich Versicherung plant das Büro Adolf Krischanitz eine siebenstöckige Erweiterung mit Glasfassade. Und so stellt sich die Frage nach dem Stadtbild bald ganz neu: Zwischen Swiss Re Next und Glasturm dürften die steinernen Altbauten schon bald wie Exoten wirken.

Bis es allerdings so weit ist, lohnt sich die Lektüre unserer Beiträge zu Architektur, Tragwerk und Gebäudetechnik der Swiss Re Next. Sie zeigen, dass der Bau die Ansprüche an seine Zukunftsträchtigkeit auf selbstverständliche Weise erfüllt.

Tina Cieslik