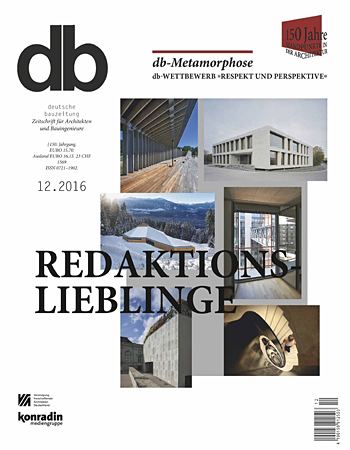

Editorial

Zum Abschluss des Jahres laden wir Sie wieder zu einer Entdeckungsreise zu den Lieblingsprojekten der Redakteure ein. Alle Projekte stellen wir Ihnen dabei unter dem gewohnt architekturkritischen Blickwinkel der db vor. Folgen Sie uns auf den nächsten Seiten u. a. zu dem wahrscheinlich radikalsten Schweizer Wohnungsbauprojekt der letzten Jahre, zur Erweiterung des Stadtmuseums von Aarau, zu einem bemerkenswert schlichten Verwaltungsgebäude in Besigheim sowie zum Umbau einer alten Skifabrik im Schwarzwald in eine Pflegeeinrichtung für Kinder. Wir wünschen eine anregende Reise! | Die Redaktion