Editorial

Es ist eine der schönsten Bauaufgaben: Der Museumsbau vereint differenzierte räumliche Ansprüche mit hochfunktionaler Architektur, die aber der Kunst den grossen Auftritt überlässt – im besten Fall. Handelt es sich um die Erweiterung eines etablierten Hauses, vervielfacht sich die Thematik um die Verbindung von Alt und Neu. Dazu kommt die Bedeutung einer solchen Institution für die jeweilige Stadt und ihre Menschen.

In TEC21 33–34/2016 zeigten wir die Erweiterungen der Kunstmuseen in Basel und Chur; nun präsentieren wir zwei internationale Beispiele: die Erweiterung der Tate Modern in London und die Ergänzung des Museums Unterlinden in Colmar, beide von Herzog & de Meuron. Unterschiedlicher, meint man auf den ersten Blick, könnten die beiden Projekte kaum sein. Der erste Umbau der Tate Gallery of Modern Art im Jahr 2000 setzte das Basler Architekturbüro ebenso wie die Tate Modern auf die internationale Landkarte. Das Museum Unterlinden im elsässischen Colmar hingegen beherbergt die Renaissance-Kostbarkeit des Isenheimer Altars und hat ansonsten eine eher regionale Ausstrahlung.

Und doch ähneln sich die Projekte in vielem: Beide überzeugen durch den gelungenen städtebaulichen Ansatz, schaffen Öffentlichkeit an einem Ort, der vorher brach lag. Beide arbeiten mit Backstein, einem Material, das lang als «démodé» galt, das jedoch in dieser gekonnten Ausführung an beiden Orten Sinn ergibt. Und während sich die Tate Modern durch die virtuosen Begegnungsräume im Innern auszeichnet, überzeugt am Museum Unterlinden der augenzwinkernde Umgang mit der Historie.

Tina Cieslik

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Schweizer Solarpreis 2016

12 PANORAMA

Eleganter Schimmer | Von Menschen, Städten, Häusern | Stabilisierung, Vertrauensbildung, Heilung | espazium.ch feiert das Einjährige

22 VITRINE

Designers’ Saturday | Neues aus der Baubranche | Weiterbildung

28 SIA

Medienkompetenz gehört dazu | Unternehmensführung in unsicheren Zeiten

34 VERANSTALTUNGEN

THEMA

36 DIE KUNST, FÜR KUNST ZU BAUEN

36 ENIGMA AUS BACKSTEIN

Hubertus Adam

Der Umbau der Tate Modern ist eine Erfolgsgeschichte. Kann die jüngst eröffnete Erweiterung mithalten?

43 ÄHNLICH ANDERS

Hubertus Adam

Unterlinden vs. Tate Modern: die Parallelen und Gegensätzlichkeiten der beiden Eingriffe.

44 MIT MUT UND WITZ

Judit Solt

Mehr Ergänzung als Erweiterung: Herzog & de Meuron vergrössern das Museum Unterlinden in Colmar auf feinfühlige Weise.

AUSKLANG

48 STELLENINSERATE

53 IMPRESSUM

54 UNVORHERGESEHENES

Enigma aus Backstein

Der Umbau der Tate Modern in London vom Kraftwerk zum Kunstmuseum machte Herzog & de Meuron im Jahr 2000 berühmt. Die im Mai 2016 eröffnete Erweiterung ist subtiler, aber nicht weniger virtuos.

Am nördlichen Themseufer unweit der Victoria Station eröffnete 1897 die Tate Gallery, die heute zu den ehrwürdigen Kunstinstitutionen der britischen Kapitale zählt. Ursprünglich aus der Kollektion des Zuckermagnaten Henry Tate hervorgegangen, beschränkte sich die nunmehr staatliche Sammlung zunächst auf englische Kunst. Doch der Fokus wurde mehr und mehr geweitet, das Sammlungsspektrum internationalisiert, und in den 1990er-Jahren platzte das Haus schier aus allen Nähten. Da eine umfassende Erweiterung auf dem angestammten Grundstück nicht möglich war, entschloss man sich, die Bankside Power Station, ein altes Ölkraftwerk des Architekten Giles Gilbert Scott, das sich etwas weiter flussabwärts gegenüber der St. Paul’s Cathedral befand, zur neuen Dependance umzubauen.

Verbunden mit dem Projekt waren grosse Erwartungen, auch in städtebaulicher Hinsicht: Die Tate Modern, so hiess es 1994 in einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey, werde 2400 neue Arbeitsplätze schaffen und der Stadt jährliche Mehreinnahmen von bis zu 90 Millionen Pfund verschaffen, wovon ein Drittel dem südlich der Themse gelegenen Borough of Southwark zugute käme.

Win-Win-Win

Tatsächlich begann mit der Eröffnung der Tate Modern im Jahr 2000 eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Der Londoner Stadtteil Southwark, bislang von Brachen und heruntergekommenen Lagerarealen geprägt, geriet ins Blickfeld von Developern und hat nach gut 15 Jahren sein Gesicht völlig gewandelt. Das Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron, das in der Endrunde des Wettbewerbs 1995 die Konkurrenten David Chipperfield, Rafael Moneo, Rem Koolhaas, Renzo Piano und Tadao Andö ausgestochen hatte, katapultierte sich an die Weltspitze der Architektur.

Und das Museum selbst – Dependance des altehrwürdigen, seither als «Tate Britain» firmierenden Stammhauses am Standort Milbank – avancierte zur Publikumsattraktion ersten Rangs. Nicht die prognostizierten zweieinhalb Millionen Besucher kamen im ersten Jahr, sondern mehr als die doppelte Anzahl; bei deutlich über fünf Millionen pro Jahr hat sich ihre Zahl inzwischen eingependelt. Weder die – nicht über alle Zweifel erhabene – Sammlung ist es, die das grosse Interesse auslöst, noch die von den Architekten in das Kesselhaus eingefügte Struktur orthogonaler Ausstellungssäle, sondern die grandiose Turbinenhalle.

Der ingeniöse Kunstgriff der Basler bestand darin, den gewaltigen Raum der 1948–1963 errichteten, 1981 stillgelegten und nur noch in ihrer südlichen Raumschicht als Umspannwerk genutzten Bankside Power Station freizuspielen. Einmal im Jahr wird er für eine künstlerische Grossinstallation genutzt, aber vor allem ist er zu einem Ort geworden, an den die Menschen strömen, selbst wenn sie die Ausstellungsräume gar nicht betreten. Der Besuch der Turbinenhalle gehört inzwischen zum touristischen Pflichtprogramm.

Verbindung und Abgrenzung

Angesichts des Erfolgs, der jede Erwartung übertroffen hatte, begannen schon 2005 und damit viel früher als prognostiziert Planungen für eine Erweiterung der Tate Modern Richtung Süden. Voraussetzung dafür war ein 2004 durchgeführter Austausch der Transformatoren: Durch die nunmehr kleineren Geräte ergab sich die Möglichkeit, Teile des Umspannwerks von der technischen Nutzung zu befreien, für die Tate Modern zu nutzen und nicht nur einen südlichen Eingang zu schaffen, sondern den Kulturgenerator Tate überdies besser mit dem zum Boomquartier avancierten Stadtteil Southwark zu vernetzen.

Ein neuerlicher Wettbewerb wurde veranstaltet, diesmal unter vier eingeladenen Teilnehmern: Richard Rogers, Herzog & de Meuron, Dominique Perrault und Wilkinson Eyre. Und wiederum fiel die Entscheidung zugunsten des Entwurfs der Architekten aus der Schweiz. Zunächst schlugen Herzog & de Meuron einen Turm aus scheinbar zufällig übereinander gestapelten gläsernen Kuben vor, der typologisch an zeitgleiche Projekte wie das Actelion Business Center in Allschwil oder das VitraHaus in Weil am Rhein erinnerte – und konzeptionell an das kurz zuvor eröffnete Museum of the 21st Century in Kanazwa von SANAA, bei dem jeder Galeriesaal ein eigenes Volumen bildet.

Doch die Finanzkrise setzte der Planung ein vorläufiges Ende, und als der Neustart erfolgte, wurde das architektonische Konzept grundsätzlich revidiert. Der Standort für den Anbau blieb der gleiche, nämlich der Bereich südlich der Turbinenhalle, wo sich einst die unterirdischen Öltanks zur Befeuerung des Kraftwerks befanden. Die Architekten hatten diesen Ort frühzeitig entdeckt und schon 1997 vorgeschlagen, ihn von der Turbinenhalle zugänglich zu machen und für Performances und Installationen zu nutzen. Die Idee musste seinerzeit mangels finanzieller Mittel zurückgestellt werden.

Erst 2012 war es so weit: Die drei stählernen Öltanks wurden demontiert, übrig blieb die grandiose, piranesiartig anmutende unterirdische Betonstruktur mit kleeblattförmigem Grundriss. Als Raum für Performancekunst dem Museum zugeschlagen, fungiert sie nun als Substruktion für die «Switch House» genannte Erweiterung (vgl. «Aus dem Bestand heraus»).

Subtil, aber gekonnt

Der zehngeschossige Anbau mit seiner Höhe von 65 m hat die Form einer geknickten Pyramide. Die Betonskelettkonstruktion ist aussen mit einem Filtermauerwerk aus Backstein verkleidet. 336 000 Ziegel wurden händisch verbaut und bilden die äussere Schale, die, wo gewünscht, von Fensterbändern durchbrochen ist. Setzten die Architekten bei ihrem Entwurf von 2005 mit den gläsernen Räumen noch auf Konfrontation gegenüber dem Bestand, so suchten sie nun mit dem Backstein eher das Verbindende.

Das hat auch damit zu tun, dass die Investorenarchitektur, die nicht nur die Londoner City umpflügt, sondern auch in Gestalt von Luxusapartmentkomplexen der Tate und ihrem Anbau inzwischen fast obszön nah kommt, stets Glasfassaden aufweist. Backstein steht in London für Infrastrukturbauten, für die Bahnviadukte des 19. Jahrhunderts ebenso wie für die Kraftwerke, aber auch für den traditionellen Wohnungsbau. Mit der Hülle aus Backstein ist die Erweiterung der Tate Modern selbstverständlicher geworden, weniger aufgeregt.

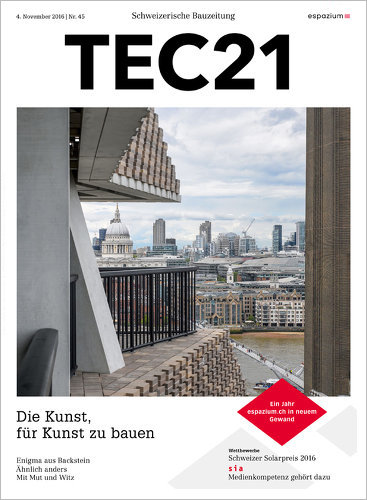

Wie richtig die Entscheidung der Architekten war, erlebt man spätestens, wenn man um das Switch House herumgeht: Die geknickte Pyramide verbindet sich dank der Backsteinfassade mit dem Altbau, wahrt Distanz zur in die Höhe geschossenen Nachbarbebauung, die parasitär vom Kunstort profitieren will, und besitzt aufgrund ihrer Geometrie, die sich nicht auf den ersten Blick erschliesst, eine enigmatische Kraft. Eigentlich ist das Switch House ein gewaltiges Monument, doch es inszeniert sich nicht als selbstverliebtes Spektakel und tritt, vom gegenüberliegenden Ufer aus gesehen, hinter der Vertikale des Hochkamins und der Horizontale des Kraftwerks fast bescheiden in die zweite Reihe zurück.

Die Form ist dabei kein Zufallsprodukt und auch nicht expressiv um des expressiven Gestus willen. Vielmehr erklärt sie sich als Resultat von äusseren Bedingungen, die auf den Entwurfsprozess einwirkten: Bestimmte Sichtachsen auf die St. Paul’s Cathedral müssen frei gehalten werden, der Schattenwurf auf die Nachbarbebauung war zu minimieren, und der Standort war durch die Substruktion in Form der betonierten Tanks im Untergrund gegeben. Dabei operierten Herzog & de Meuron beim Switch House viel freier als beim Umbau des Kesselhauses im Jahr 2000, bei dem sie mit einer streng orthogonalen Logik der Ausstellungssäle, Erschliessungen und des verglasten Aufbaus der vorhandenen Geometrie folgten.

Auch im Anbau besitzen die auf den Ebenen 2, 3 und 4 konzentrierten und parallel zur Turbinenhalle organisierten Ausstellungssäle einen rechteckigen Zuschnitt. Der grösste befindet sich in Ebene 2, ein Ausstellungsraum von gewaltigen Dimensionen mit abgehängten Neonröhren unter der Decke. Die übrigen Säle sind kleiner und unterschiedlich sowohl hinsichtlich der Proportionen als auch bezüglich der Gestaltung: Manche sind mit Lichtdecken ausgestattet, andere durch Betonunterzüge gegliedert, wobei Spots für die Beleuchtung sorgen. Vereinzelte Fenster gewähren Durchblicke zur Turbinenhalle oder Ausblicke in die unmittelbare Nachbarschaft.

Meisterhafte Zwischenräume

Das eigentliche Erlebnis aber sind die ausgedehnten, alle Ebenen verbindenden Erschliessungsbereiche, eine grandiose Abfolge aus Wendeltreppen, Aufenthaltsbereichen und Besucherwegen. In Umfragen hat sich ergeben, dass viele Menschen die Tate Modern nicht vorrangig der Kunst wegen besuchen, sondern weil sie hier andere Menschen treffen. Das erklärt schon den Erfolg der Turbinenhalle, und die Architekten haben bei der jetzigen Erweiterung alle Register gezogen, um die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Bereiche zu diversifizieren. Dank einer geschickten Dramaturgie öffnen sich hier Räume von hallenartigen Dimensionen, während dort intime Zonen zum ruhigen Rückzugsort werden; für die Möblierung wurde, wie schon im Jahr 2000, Jasper Morrison beigezogen.

Das Betonskelett wird sichtbar, das Filtermauerwerk und die Fensteröffnungen erlauben Ausblicke, und Aussparungen in den Decken entlang der Fassaden verbinden die Geschosse optisch miteinander. So entsteht ein Parcours, der die Besucher gleichsam sogartig nach oben zieht – bis zur Ebene 10, die mit einem äusseren Umgang den panoramatischen 360-Grad-Blick über die Stadt bietet und wie ein Belvedere funktioniert. Gemessen am Gesamtvolumen beanspruchen die eigentlichen Ausstellungszonen nur den kleineren Teil der Erweiterung; die Ebenen 5 und 6 dienen pädagogischen Programmen, die Verwaltung nutzt Ebene 7 sowie die zur Südfassade hin orientierten Zonen auf anderen Geschossen.

Eine Bar und ein Museumsshop teilen sich die Ebene 1 mit dem neuen, zum Quartier Southwark hin orientierten Südeingang, der nun auch die lang ersehnte Nord-Süd-Querung des Museums gewährleistet. Eine zweite Verbindung von Kesselhaus und Switch House bildet eine auf Ebene 4 über die Turbinenhalle gespannte Brücke. Damit wäre ein Rundgang möglich, wenn nicht die Tate Modern bereits bei ihrer Eröffnung im Jahr 2000 eine Grösse aufgewiesen hätte, die bei einem Besuch sämtlicher Ausstellungsräume die Wahrnehmungsfähigkeit heillos überfordert.

Inzwischen sind die Tanks hinzugekommen, und die jetzige Extension vergrössert die Fläche für die Besucher noch einmal um 60 %. Kesselhaus und Switch House, die die Turbinenhalle nunmehr nördlich und südlich flankieren, bilden eigentlich zwei selbstständige Einheiten mit jeweils mehr Kunst, als ein durchschnittlicher Besucher zu rezipieren vermag.

Werk mit Wirkung

Frances Morris, die neue Direktorin der Tate Modern, erarbeitete anlässlich der Eröffnung der Erweiterung eine neue Hängung für alle Bereiche des Hauses. Diese gliedert sich in acht Kapitel, die – wie bei der Einweihung im Jahr 2000 – thematisch angelegt sind und mit einer klassischen chronologischen Präsentation brechen. Neu sind die starke Berücksichtigung der Werke von Künstlerinnen und die Erweiterung des Blicks durch den Einbezug von Werken aus dem nicht westlichen Kontext. So ist die Tate Modern ein globalisiertes Museum: Sie zeigt 800 Werke von 300 Künstlerinnen und Künstlern aus 50 Ländern. Diese Bandbreite war nur durch eine intensive Erwerbungspolitik der letzten Jahre möglich. Seit 2000 ist die Sammlung um 50 % gewachsen. Weil der staatlichen Tate praktisch kein fixer Ankaufsetat zur Verfügung steht, sind Privatpersonen, Firmen und Stiftungen in die Bresche gesprungen.

Als erfolgreicher Marke gelingt der Tate, was kleinere Institutionen immer weniger vermögen: privates Geld und privates Engagement an sich zu binden. So wurden auch von den 260 Millionen Pfund, die der Neubau gekostet hat, nur 60 Millionen durch die öffentliche Hand – den Staat, die Greater London Authority und das Southwark Council – bereitgestellt. 200 Millionen konnten durch Fundraising und Sponsoring erwirtschaftet werden. Stolz versteht sich die Tate Modern als weltweit attraktivstes Museum für moderne Kunst, das hinsichtlich seiner Beliebtheit das MoMA in New York hinter sich gelassen hat.

Ohne Zweifel hat die Institution seit ihrer Eröffnung London verändert. Ihr Einfluss ist nicht nur städtebaulich zu spüren; die Tate Modern hat überdies erheblich dazu beigetragen, dass sich die Kapitale an der Themse als eine Metropole zeitgenössischer Kunst etablieren konnte.TEC21, Fr., 2016.11.04

04. November 2016 Hubertus Adam

verknüpfte Bauwerke

Tate Modern Switch House

Aus dem Bestand heraus

Die Erweiterung der Tate Modern steht auf dem bestehenden Betonsockel der drei Öltanks, die 2012 rückgebaut wurden. Der kleeblattförmige Grundriss der rund 30 m weit spannenden und 9 m tief in den Untergrund reichenden Tanks ist an den Brüstungen der vorgelagerten Terrasse noch ablesbar. Regelrecht erlebbar ist die alte Tragkonstruktion des Tanksockels, ein Betontragwerk aus massiven Stützen, Unterzügen und Betonscheiben, das die Räumlichkeiten im Untergeschoss prägt.

Die Tragelemente sind heute gekennzeichnet von Kernbohrungen und Frässchnitten, die das Tragwerk auf das tragwerkspezifisch Notwendigste reduzieren und Durchgänge von und zur Turbinenhalle schaffen. Die Planenden beliessen die erhaltene Tragkonstruktion roh, sie zeigen die Eingriffe, die angeschnittenen Bewehrungseisen und das getrocknete Spritzwasser vom Fräsen. Aus diesem – bildhaft und im wahrsten Sinn des Wortes – kraftvollen Raum erstreckt sich die Tragstruktur der Erweiterung; sinngemäss als Skelettbau. Die neuen Betontragelemente verflechten sich hier optisch und statisch mit der bestehenden Tragkonstruktion.

Dabei leitet sich die Lage der neuen Tragelemente von den örtlichen Bedingungen des Bauplatzes bzw. von den Rahmenbedingungen der bestehenden Bausubstanz im Sockel ab. Betonbalken innerhalb des Gebäudegrundrisses und am Perimeter fangen die Lasten im EG ab und bilden die Basis für die emporragende komplexe Gebäudeform. Die abfallenden Fassadenflächen bilden in jedem Geschoss neue Grundrisse ohne rechte Winkel – vom Tragwerk geprägte, grosszügige Räumlichkeiten entstehen. Allerdings generiert die Form auch viele Tragelemente in unterschiedlichen Abmessungen; vorfabriziert erreichen sie eine hohe Präzision.

Die primäre Tragkonstruktion, die diese Grundrisswechsel statisch ermöglicht, besteht aus Stahlbeton. Sekundär, wie beispielsweise im Dachbereich, kommen auch Stahlkonstruktionen zum Einsatz. Zudem sind Fassadenstützen dort als Stahlverbundstützen ausgeführt, wo die Tragsicherheit oder die Stabilität bzw. die Schlankheit es erfordert. Sie sind mit Konsolen versehen, die wie Arme die unterschiedlichen Ausfachungen tragen und die Kräfte in die Hauptstützen leiten. Neben den markanten Fassadenstützen tragen im Innern des Grundrisses maximal sechs zusätzliche Stützen vertikale Lasten ab. Die grosszügigen Spannweiten stehen für die grossflächigen und flexibel nutzbaren Räume.

Der Witterungsschutz aus perforiertem Mauerwerk prägt das Erscheinungsbild des Switch House. Es ist wahrlich eine ingeniöse Leistung, die die Ingenieure von Ramboll hier konstruktiv erbracht haben. Total 336»000 Steine in 212 unterschiedlichen Formen wurden zwischen August 2014 und Februar 2016 bei jeder Witterung montiert. Dabei liessen die Ingenieure die Mauerwerksfläche ohne Dilatationsfugen erstellen. Die Mauerwerkssteine funktionieren zusammen als seriell «geschaltete» Bögen, die der Konstruktion horizontale und vertikale Bewegungen erlaubt. Die gesamte Fläche ist über 11 500 Konsolen in 400 verschiedenen Ausführungstypen an die Gebäudefassade rückverankert.TEC21, Fr., 2016.11.04

04. November 2016 Clementine Hegner-van Rooden

verknüpfte Bauwerke

Tate Modern Switch House

Ähnlich anders

Mit den Anbauten der beiden Vorzeigemuseen in London und Colmar demonstrieren Herzog & de Meuron ihre entwerferische Spannweite.

Colmar mit seinen knapp 70 000 und London mit seinen mehr als acht Millionen Einwohnern lassen sich schwerlich vergleichen. Und auch das Museum Unterlinden, dessen eigentliche Attraktion der Isenheimer Altar ist, und die Tate Modern sind im Grunde inkommensurabel – abgesehen davon, dass beide Ausstellungshäuser unlängst durch Herzog & de Meuron erweitert wurden (vgl. «Enigma aus Backstein» und «Mit Mut und Witz»).

Angesichts mancher Museumsvergrösserung der vergangenen Jahre mag sich Skepsis einstellen: Räumlicher Zuwachs bedeutet auch mehr Betriebskosten. In Zeiten stagnierender Kulturbudgets führt das zu Problemen, weil sich Mäzene oder Sponsoren zwar für prestigeträchtige Bauprojekte, nur selten indes für die Finanzierung von Wach- oder Reinigungspersonal gewinnen lassen. Auch in Colmar und London wurde das Gros der Baukosten für die Erweiterungen nicht von der öffentlichen Hand getragen. Allerdings steht in beiden Fällen die Notwendigkeit des Eingriffs ausser Frage.

Das hat nur vordergründig mit der Argumentation zu tun, die immer zwecks Legitimierung von solchen Projekten vorgebracht wird: dass das jeweilige Museum angesichts der stetig wachsenden Sammlung aus allen Nähten platzt. Eine geschickte Ausstellungsstrategie könnte die Argumente entkräften; in den meisten Museen ist ein Grossteil der Sammlung magaziniert. Auch steigender Raumbedarf für paramuseale Zwecke fungierten als Auslöser für die Bauprojekte. Was die beiden Interventionen aber so überzeugend macht, ist deren städtebauliche und letztlich auch gesellschaftliche Dimension.

Museen sind nicht mehr allein Orte der Selbstvergewisserung bildungsbürgerlicher Milieus, sondern urbane Generatoren ersten Rangs. Trotz einer nicht über jeden Zweifel erhabenen Sammlung hat sich die Tate Modern als das international besucherstärkste Museum für Moderne Kunst etabliert. Sie ist so erfolgreich, dass Herzog & de Meuron entgegen ersten Entwürfen nun mehr Distanz zur radikal kommerzialisierten Umgebung wahren und auf ein introvertiertes Konzept setzen, das mit dem Raum der Turbine Hall schon angelegt war.

Letztere war der Geniestreich des ersten Tate-Konzepts von 2000: Sie ist einerseits ästhetischer Separatraum, andererseits öffentlicher Ort – in Londons Innenstadt ansonsten Mangelware. Am Rand der Altstadt von Colmar stellte sich die Situation anders dar: Hier ist mit der Erweiterung des Museums Unterlinden Stadtreparatur geleistet worden. Ein Hallenbad der Belle Epoque konnte einer neuen Nutzung zugeführt werden, wichtiger noch aber ist die Wiedergewinnung des öffentlichen Raums.

Die Place Unterlinden ist zum Angelpunkt des Gesamtkonzepts geworden: Die Architekten befreiten sie vom Verkehr und legten den Canal de la Sinn frei. Und dann steht auf dem Platz noch ein merkwürdig verformtes Gebäude mit Wänden aus aufgeschlagenen Lochziegeln und einem Kupferdach. Ein wenig mutet es an wie Rotwangs Haus aus Metropolis, und sein surrealer Charakter wird dadurch noch verstärkt, dass man es nicht betreten kann. Das kleine Bauwerk, eine Variation der im Œuvre von Herzog & de Meuron ostinaten Urhüttenthematik, gliedert und rhythmisiert den Platz.

Und es ermöglicht mittels seiner Fenster den Blick in die Tiefe, kann damit also auch als skulpturaler Hinweis auf die unterirdische Galerie verstanden werden. Denn eine zentrale Idee der Basler Architekten bestand darin, dass der Komplex aus Kloster und Kirche auf der anderen Seite des Platzes ein spiegelbildliches Pendant findet, als zeitgenössische Interpretation des einst hier bestehenden, dem Kloster zugeordneten Gutshof. Das neue Ensemble setzt sich zusammen aus dem winkelförmigen Komplex des angrenzenden Schwimmbads sowie einem «Ackerhof» genannten Neubau. Mit seinem hohen Satteldach und den Spitzbogenfenstern spielt das Gebäude mit historischen Referenzen in einem Masse, wie es bei Herzog & de Meuron vielleicht überraschen mag.

In London wie in Colmar trennen die Architekten Ausstellungssäle und übrige Publikumszonen. Die Kunst behält ihre eigenen Bereiche. Herzog & de Meuron sind seit jeher – und das zu Recht – nicht die Verfechter eines Kulturzentrums, in dem alles zu gleicher Zeit und im gleichen Raum stattfindet. Backstein ist das Baumaterial, das beide Projekte verbindet. In London vermittelt er zum Infrastrukturbau des vormaligen Kraftwerks, in Colmar entstanden mural geprägte Bauten, die sich volumetrisch in die Kubatur der historisch geprägten Altstadt einfügen, durch den seriellen Charakter des Backsteins jedoch einen abstrakten Ausdruck besitzen.TEC21, Fr., 2016.11.04

04. November 2016 Hubertus Adam

verknüpfte Bauwerke

Musée Unterlinden - Erweiterung

Tate Modern Switch House

Mit Mut und Witz

Ein Bravourstück haben Herzog & de Meuron mit der Umgestaltung des Museums Unterlinden in Colmar abgeliefert: Die Neubauten werten den Bestand städtebaulich auf, die Architektur ist hintergründig und feinfühlig – und schreckt doch nicht vor Tabubrüchen zurück.

Die Aufgabe, die Herzog & de Meuron in der Altstadt von Colmar zu erfüllen hatten, stellt sich zurzeit rund um die Welt: In die Jahre gekommene Museumsbauten müssen renoviert und erweitert werden, um die stets wachsenden Sammlungen unterzubringen und die Besucherfrequenz mit rasch wechselnden Ausstellungen zu erhöhen. Auch der Ansatz, mit dem die Basler Architekten den internationalen Wettbewerb gewannen, erinnert an viele andere Lösungen, die in den letzten Jahren rund um die Welt gebaut wurden: Sie fügten ein neues Volumen hinzu und verbanden Alt und Neu mit einem unterirdischen Trakt. Doch so bewährt diese Rezeptur klingt, so unterschiedlich wird sie jeweils konkret umgesetzt (vgl. «Kunstmuseen, erweitert», TEC21 33–34/2016); und die Umsetzung von Herzog & de Meuron in Colmar ist eine ausserordentlich gut gelungene.

Eigentlich mag man hier gar nicht von einer Erweiterung sprechen, die man in Zukunft mit weiteren beliebig fortsetzen könnte. Viel eher ist es eine Ergänzung – und zwar nicht nur deshalb, weil Teile hinzugefügt wurden, die Lücken im Stadtgefüge füllen, sondern durchaus auch im Sinn einer neuen Ganzheit, einer Vollendung. Vor allem auf städtebaulicher Ebene erlangt die Anlage erst mit den Neubauten jene Kraft, die sie hervortreten und auf ihre Umgebung ausstrahlen lässt.

Ergänzendes Gegenüber

Vor dem Eingriff war das Museum Unterlinden am gleichnamigen Platz in der Altstadt in einer mittelalterlichen Klosteranlage mit Kapelle, offenem Kreuzgang, Brunnen und Garten untergebracht. Nach dreijähriger Bauzeit ist im Dezember 2015 auf der anderen Seite der Place Unterlinden ein zweites Ensemble hinzugekommen, das dem Kloster spiegelbildlich gegenübersteht: ein neu errichteter, «Ackerhof» genannter Trakt, die für Museumszwecke umgenutzten ehemaligen kommunalen Bäder und ein neuer, ummauerter Hof.

Die strukturelle Ähnlichkeit zwischen den beiden Gegenübern ist gewollt. Der «Ackerhof»-Neubau orientiert sich volumetrisch nach der Klosterkapelle, der neue Hof erinnert an einen Kreuzgang und ist wie der Klostergarten in einem geometrischen Muster bepflanzt. Dennoch ist das neue Ensemble als das zu erkennen, was es ist: eine ausgewogen komponierte Collage von Elementen aus unterschiedlichen Epochen. Damit passt es sich in die Altstadt ein und fügt deren vielfältigen, sich überlagernden Zeitschichten eine neue hinzu.

Selbst die eher durchschnittlichen Nachkriegsbauten, die zwischen den historischen Häusern der Umgebung eingestreut sind, erhalten dadurch eine gewisse Würde. Gleichzeitig bewirkt die volumetrische Symmetrie der beiden Gegenüber, dass sie die zwischen ihnen liegende Place Unterlinden neu definieren – als gefassten urbanen Platz, der in der dichten Altstadt einen Ort der Weite und Erholung darstellt, aber auch als starke Mitte zwischen den beiden Polen des Museums.

Weil der Platz von den Parkplätzen befreit wurde, die ihn bisher besetzt hatten, ist er auch auf Fussgängerebene räumlich wirksam. Damit erhält er jene Bedeutung zurück, die in der Geschichte der Klosteranlage angelegt ist, als Stallungen und Wirtschaftsgebäude vis-à-vis von Kirche und Kreuzgang den Ort formten. Zudem wurde der Canal de la Sinn, der unter der Altstadt von Colmar hindurchfliesst, geöffnet und zum zentralen Element des Platzes aufgewertet. Unter dem Platz und dem Kanal verbindet der neue unterirdische Trakt «Galerie» die beiden Pole des Museums.

Und schliesslich kommt noch ein kleiner, auf den ersten Blick rätselhafter Neubau hinzu: das sogenannte «Haus» auf dem Platz, das als Oberlicht dient und die darunter liegende «Galerie» mit Tageslicht versorgt.

Dichtes Gewebe von urbanen Bezügen

Auch architektonisch zeugt dieses Projekt von einer äusserst reflektierten Auseinandersetzung mit der historischen Dimension der Stadt. Die Eingriffe am Kloster hatten zum Ziel, frühere Umbauten wieder rückgängig zu machen und die Qualität der historischen Bausubstanz wieder zu offenbaren; sie sind entsprechend zurückhaltend gestaltet und fügen sich als elegante, erst auf den zweiten Blick erkennbare Ergänzungen in den Bestand ein.

Die kommunalen Bäder wurden nur so weit wie nötig verändert: Das Schwimmbecken beispielsweise ist noch im Eventsaal sichtbar, und die neuen Treppenhäuser sind in Materialisierung und Farbe den Altbauten angepasst. Auch die beiden oberirdischen Neubauten – der neue Trakt «Ackerhof» und das «Haus» – vermeiden jeden plakativen Kontrast zur Umgebung. Sie reihen sich mit Selbstverständlichkeit zwischen den Nachbarbauten ein; nur sind ihre Volumen eine Spur stärker abstrahiert, und ihre rauen Fassaden aus gebrochenen Ziegeln bilden eine textil anmutende Hülle, die über die Volumen gespannt zu sein scheint.

Mit präzisen Baukörpern, ausgewählten Formen, traditionellen Materialien und vertrauten Motiven fügen die Architekten ihre Neubauten in das komplexe, historisch gewachsene urbane Gewebe von gegenseitigen Bezügen ein.

Das «Haus» als vieldeutiges Zeichen

Nähert man sich der Anlage, fällt zuerst der kleinere der beiden Neubauten auf. Das stilisierte «Haus» am Kanal steht mitten auf dem Platz, also gewissermassen im Weg, und seine Rolle erschliesst sich nicht auf den ersten Blick. Tatsächlich verdichtet sich darin eine Vielzahl von direkten und indirekten Referenzen. Zum einen evoziert es die Vergangenheit, indem es eine Mühle, die früher fast genau an jener Stelle gestanden hatte, volumetrisch wieder auferstehen lässt. Zum anderen verweist es auf die gegenwärtige Situa-tion:

Rein funktional betrachtet ist es ein Oberlicht, das die unterirdische Galerie tagsüber von oben erhellt und nachts in die Stadt hinaufleuchten lässt; man kann durch die grossformatigen Fenster des «Hauses» in die Ausstellung blicken und den Zusammenhang der Gesamtanlage erkennen. So betrachtet ist es auch eine Replik auf die Pyramiden im Hof des Pariser Louvre (Ieoh Ming Pei, 1985–1989), die ebenfalls als Oberlichter eines unterirdischen Trakts dienen, deren Stahl-Glas-Ästhetik jedoch die Beziehung zwischen Alt und Neu auf einen harten Gegensatz zuspitzt.

Und nicht zuletzt lässt sich das «Haus» als Variation eines Themas lesen, das Herzog & de Meuron in den letzten Jahren immer wieder aufgegriffen haben – etwa 2003 beim stilisierten Pförtnerhäuschen des Schaulagers in Münchenstein BL (vgl. «Landschaft und Identität», TEC21 25/2003) oder auch, in etwas pragmatischerer Form, 2015 beim schopfartigen Gebäude über der Tiefgarageneinfahrt des Mehrfamilienhauses im Zellwegerpark in Uster (vgl. «My home is my castle», TEC21 9–10/2016): das geradezu archetypische Motiv des kleinen Hauses als getarntes Tor zu einer anderen Welt.

Nachahmer unerwünscht

Der neue «Ackerhof» ist deutlich grösser, fällt aber als spiegelbildliches Pendant zur Klosterkapelle weniger auf. Zudem wirkt er mit seiner länglichen Form, seinem Giebeldach, seinen Spitzbogenfenstern und seinem jäh abgeschnittenen Volumen wie die zerbombten und später umgebauten Überreste eines Kirchenschiffs. Das Bild ist im kriegsversehrten Europa und insbesondere im Elsass vertraut, doch dieses Gebäude hier ist neu. Eine Maskerade also, ein Fake? Mitten in einer mittelalterlichen Altstadt, gegenüber einer authentischen, 1269 geweihten Klosterkapelle …? Aber ja. Selbst ein vermeintlich zugemauertes Spitzbogenfenster gibt es in der Fassade zu entdecken – eine liebevoll und vielleicht nicht ganz ohne Ironie gelegte falsche Fährte für Liebhaber des kultivierten Rätselspiels.

In welchem anderen zeitgenössischen Bau kommt ein solcher Tabubruch so wunderbar leichtfüssig, so verblüffend sinnfällig daher? Wo sonst gibt es eine so stilsichere Verschmelzung von minimalistischen, analogen und postmodernen Ansätzen? Eine wahre Freude – die allerdings durch die Befürchtung getrübt wird, das virtuose Spiel könnte eines Tages auf weniger hohem Niveau nachgeahmt werden …TEC21, Fr., 2016.11.04

04. November 2016 Judit Solt

verknüpfte Bauwerke

Musée Unterlinden - Erweiterung