Editorial

Unsere moderne Gesellschaft misst der Mobilität einen hohen Stellenwert bei, das zeigte neulich die Abstimmung über den Bau der zweiten Gotthardröhre. An den Urnen weniger erfolgreich sind jedoch Vorlagen, die den Unterhalt der bestehenden Strasseninfrastruktur in den Fokus rücken: Sowohl die teurere Autobahnvignette 2013 als auch die «faire Verkehrsfinanzierung» im Juni dieses Jahres wurden klar abgelehnt. Dies, obwohl jeder Autofahrer mit der Instandsetzung von Brücken und Belägen konfrontiert ist. Künftig zählen auch die Stützbauwerke der 1960er- und 1970er-Jahre dazu.

2007 stellte das Astra erstmals eine systematische, beunruhigende Korrosionserscheinung am erdseitigen Fusspunkt von Winkelstützmauern fest. Dank den Pilotprojekten, die in diesem Heft vorgestellt werden, hat es sich ein Gesamtbild der Problematik gemacht: In den nächsten 15 Jahren müssen etwa 500 Stützbauwerke für rund 800 Millionen Franken ertüchtigt werden.

Das Ausmass eines Mauerversagens ist bekannt, und die Bauwerke werden mit erprobten Methoden überprüft und verstärkt. Doch mit der Korrosion kommen weitere Unbekannte hinzu, und Sondierungen an Einzelobjekten sind teuer, weshalb das Astra an vielen Orten präventiv handelt: Bauliche Massnahmen werden in erster Linie nach dem Gefährdungspotenzial und nur in einzelnen Fällen nach der Eintrittswahrscheinlichkeit priorisiert – wirtschaftlich und vernünftig. Es bleibt zu hoffen, dass die Sicherheit am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt erhöht wird.

Thomas Ekwall

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Back to the Future

10 PANORAMA

Hoffnung für den EuroAirport-Bahnhof | Bern will wachsen – aber wo?

12 VITRINE

Aktuelles aus der Betonindustrie | Weiterbildung

15 SIA

Von den Werten der Normen | Zusätzliche Unfallversicherungen | Die alpine Schweiz 2050 | Zwei Normen freigegeben | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

21 VERANSTALTUNGEN

THEMA

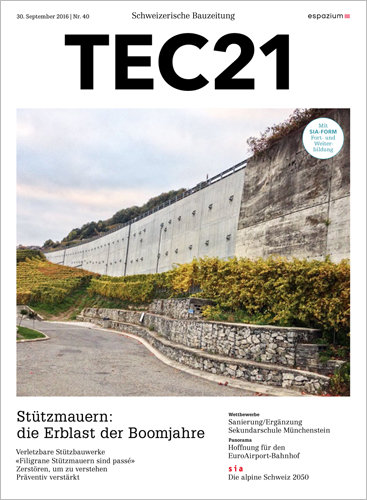

22 STÜTZMAUERN: die Erblast der Boomjahre

22 VERLETZLICHE STÜTZBAUWERKE

Stéphane Cuennet, Philippe Schär

Pilotprojekte des Astra zeigen brisante Erkenntnisse zur Schadenentwicklung von Stützmauern.

25 «FILIGRANE STÜTZMAUERN SIND PASSÉ»

Thomas Ekwall spricht mit Balazs Fonyo, dem Leiter der Astra-Fachgruppe Geotechnik.

27 ZERSTÖREN, UM ZU VERSTEHEN

Erdjan Opan, Roman Ryser, Frédéric Mayoraz, Yann Smith

Destruktive Untersuchungen enthüllen die Gründe für Korrosion an der Bewehrung.

29 PRÄVENTIV VERSTÄRKT

Frédéric Mayoraz, Erdjan Opan, Philippe Schär

Fallbeispiele für die präventive Strategie des Astra im Umgang mit Stützbauwerken.

AUSKLANG

32 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Verletzliche Stützbauwerke

Um den Zustand vorhandener Stützmauern zu erfassen, entwickelt das Bundesamt für Strassen seine Methoden laufend weiter. Pilotprojekte förderten dabei brisante Erkenntnisse zur Schadenentwicklung zutage.

Aufgrund der vielfältigen Topografie des schweizerischen Verkehrsnetzes sind Stützbauwerke eine wichtige Kategorie der Kunstbauten. Die Datenbank KUBADB[1] erfasst etwa 2500 solcher Bauwerke mit einer Gesamtfläche von 600 000 m², die dem Nationalstrassennetz zuzuordnen sind. Der Unterhalt dieser Infrastruktur spielt für das Bundesamt für Strassen (Astra) eine wichtige Rolle.

Die zuständigen Astra-Filialen untersuchen diese Stützbauwerke des Nationalstrassennetzes mindestens alle fünf Jahre visuell und mit einfachen Mitteln im Rahmen der Hauptinspektionen. Die vom Astra in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass ein Augenschein der Stützmauern den Anschein vermitteln kann, alles sei in Ordnung, obwohl möglicherweise bereits ein heimtückischer Schädigungsprozess eingesetzt hat.

Eine langfristige, latente Bedrohung

Was die verankerten Bauwerke anbelangt, so brachte eine von 2003 bis 2007 auf der A9 zwischen Lausanne-Vennes und Villeneuve durchgeführte Studie beunruhigende Schäden an gewissen Boden- und Felsankern ans Licht. Wegen der verwendeten Ankergeneration besteht für die unter Spannung stehenden Litzen ein erhebliches Korrosionsrisiko, namentlich in der Nähe des Ankerkopfs. Diese Art von Schäden kann letztlich einen partiellen oder vollständigen Bruch des Bauwerks zur Folge haben. Die Ergebnisse dieser Studie haben das Astra veranlasst, eine Methode der Gefahrenanalyse für seine Objekte zu definieren[2].

Bei unverankerten Stützmauern trat das Problem erstmals bei Untersuchungen der Rückseite von Winkelstützmauern entlang der Nationalstrasse A5 zwischen La Neuveville und Biel im Juli 2007 zutage. So ergaben Stichproben eine erhebliche Korrosion der Hauptbiegebewehrung, vor allem am Mauerfuss. Das Astra löste Sofortmassnahmen aus, um die Sicherheit der unterhalb der Stützmauern verkehrenden SBB sowie der Nationalstrassenbenutzer oberhalb der Mauern zu gewährleisten. Ab 2008 führte man ähnliche Untersuchungen an den Stützmauern entlang der Nationalstrasse A9 zwischen Vennes und Villeneuve durch. Dabei stellte man die gleiche Art von spezifischen und häufig auftretenden Schäden fest.

Solche Korrosionsstellen sind nicht einheitlich entlang von Stützbauwerken verteilt, daher bleibt ausreichend Zeit, um die risikobehafteten Bauwerke zu analysieren und gegebenenfalls Massnahmen zu ergreifen. Allerdings schreitet der Schädigungsprozess unerbittlich voran und stellt eine latente Bedrohung dar. Es gilt somit, die betroffenen Bauwerke rasch ausfindig zu machen, um künftig nicht allzu umfangreichen Schäden gegenüberzustehen.

Im Gegensatz zum Brückenbau ist die Dokumentation der ausgeführten Stützbauwerke im Allgemeinen lückenhaft, sowohl bezüglich der geotechnischen Grundlagen als auch hinsichtlich der statischen Berechnungen und der Pläne der ausgeführten Werke. Da die Problemstellen oft nur schwer zugänglich sind, ist es ausserdem schwierig, vollständige Informationen über die statisch relevanten Elemente zu erhalten. Deshalb werden der Unterhalt des Werks und die Beurteilung des vorhandenen Sicherheitsniveaus deutlich anspruchsvoller.

Präventive Strategien

Als vorrangiges Ziel ergreift das Astra Massnahmen, damit es nicht zu einem Schadenfall kommt. Das Bundesamt hat bereits 2010 auf der Grundlage der oben beschriebenen Befunde sowie einer Analyse der Risiken und Prioritäten gezielte Interventionsmassnahmen im Umfang von etwa 150 Millionen Franken getroffen. Diese Massnahmen verteilten sich auf einen Zeitraum von fünf Jahren und wurden von der Astra-Filiale Estavayer-le-Lac gesteuert. Sie bezweckten die dauerhafte Verfügbarkeit der A5 und A9 sowie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Während der zahlreichen Verstärkungsmassnahmen wurden spezifische Aspekte der Planung und Realisierung im Detail ausgearbeitet, geprüft und harmonisiert (vgl. «Präventiv verstärkt»). Gleichzeitig wurde zwischen 2012 und 2014 eine Pilotstudie mit klar definierten Untersuchungszielen durchgeführt. Schliesslich kristallisierten sich drei zentrale Forschungsthemen heraus (vgl. Kasten unten).

Parallel dazu führt das Astra Kontrollen über den Bestand aus und vervollständigt seine Inventare, aktualisiert die Datenbank KUBA-DB und setzt Prioritäten für die baulichen Massnahmen innerhalb der Stützbauwerke nach seinem übergeordnetern Risikomanagementkonzept. Zustandserfassungen und Interventionen erfolgen im Einklang mit den allgemeinen Zielen und den Vorgaben, wie sie in den projektspezifischen Nutzungsvereinbarungen definiert sind.

Anmerkungen:

[01] KUBA-DB ist eine Software, die der Erfassung von Kunstbauten und Tunnels, von deren Zustand und Erhaltungsdaten sowie der Erfassung von Dokumenten und Beteiligten dient.

[02] Richtlinie Astra 12005 «Boden- und Felsanker», Ausgabe 2007TEC21, Fr., 2016.09.30

30. September 2016 Stéphane Cuennet, Philippe Schär

«Filigrane Stützmauern sind passé»

Wie wirkt sich das neue Gefährdungsbild auf den Unterhalt bestehender Winkelstützmauern aus? Gehören sie zu den Bausünden der Vergangenheit? Der Leiter der Astra-Fachgruppe Geotechnik gibt Auskunft.

TEC21: Herr Fonyo, die Erkenntnisse aus den neuesten Untersuchungen von Winkelstützmauern klingen alarmierend (vgl. «Zerstören, um zu verstehen»). Wie gehen Sie nun mit solchen Bauwerken um?

Balazs Fonyo: Man sollte aus den Ergebnissen der A5 und A9 und den dort festgestellten Ausführungsmängeln nicht gleich Rückschlüsse auf sämtliche Bauwerke ziehen und die Situation schwarzmalen. Dennoch sind diese nicht zu verniedlichen: Knapp dimensionierte Winkelstützmauern mit bedeutender Korrosion der erdseitigen Biegebewehrung am Wandfuss müssen verstärkt werden.

TEC21: Hat das Astra die kritischen Winkelstützmauern identifizieren können?

Balazs Fonyo: Wir sind dran. Die Tragsicherheit von verankerten Mauern und Winkelstützmauern, die Bestandteil von Unterhaltsprojekten der Nationalstrassen (UPlaNS) sind, ist gut dokumentiert. Die Inventarisierung der Stützwände ausserhalb der UPlaNS wird bis 2018 abgeschlossen sein. Der Korrosionsgrad ist ohne aufwendige Untersuchungen schwierig einzuschätzen, weil die relevante Bewehrung bergseitig liegt und unsichtbar bleibt.

TEC21: In den letzten Jahren haben Sie vorsorgliche Verstärkungsmassnahmen an verankerten Bauwerken ausgeführt. Werden Sie es auch für einzelne Winkelstützmauern tun?

Balazs Fonyo: Bei den mit Stabankern verankerten Wänden hatten wir mit einer Sprödbruchgefahr zu tun, weshalb wir teilweise mit vorgezogenen Massnahmen (VoMa) reagieren mussten. Bei den meisten Objekten, so auch bei den Winkelstützmauern, interveniert das Astra jeweils im Rahmen der UPlaNS-Projekte.

TEC21: Hat es je einen Versagenfall einer Winkelstützmauer infolge von Korrosion am Wandfuss gegeben? Wird dieses Phänomen auch über die Landesgrenzen hinaus fachlich diskutiert?

Balazs Fonyo: Bei den Nationalstrassen in der Schweiz gab es zum Glück keinen solchen Fall. Das Astra unternimmt sehr viel, damit es nicht zu einem Kollaps kommt. Gleichzeitig beobachten wir aufmerksam, was im Ausland passiert. Wir wissen von einem Einsturz in Österreich – die Stützmauer Schönberg an der Brennerautobahn – mit tragischer Konsequenz. Auf unsere Anfrage hin und nach dem fachlichen Austausch mit der zuständigen Fachbehörde zeigte sich jedoch, dass die Korrosion nicht Auslöser des Kollapses war.

TEC21: Dank Risikoanalysen werden die baulichen Interventionen priorisiert. Wie sind die Begriffe «Eintrittswahrscheinlichkeit» und «Gefährdungspotenzial» zu verstehen, die das Risiko definieren?

Balazs Fonyo: Das Gefährdungspotenzial einer Mauer hängt einerseits von ihrer Höhe und ihre Nähe zur Fahrbahn ab, andererseits von der Belegung der Strasse, die als durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) angegeben wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Kollapses hängt von vielen Parametern ab, etwa von der inneren Tragsicherheit des Bauwerks mit ihren Tragreserven, versteckten geotechnischen Reserven, einer funktionstüchtigen Drainage und dem Tragverhalten in Längsrichtung.

TEC21: Das Gefährdungspotenzial scheint einfach zu erfassen. Wie ermitteln Sie aber die Eintrittswahrscheinlichkeit, wenn der Korrosionsgrad unbekannt ist und ein solches Ereignis nie stattgefunden hat?

Balazs Fonyo: Das ist ein komplexes Thema. An einzelnen Bauwerken werden in der Regel destruktive Untersuchungen ausgeführt. Allerdings sind sie aufwendig und machen bis 10 % des Wiederbeschaffungswerts des Bauwerks aus. Sinnvoll wäre ein Wert zwischen 3 % und 5 %. Eine allgemeingültige Methodik der Risikoanalyse muss noch erarbeitet werden, was zurzeit Gegenstand der Forschung ist. Als erster Schritt planen wir ein neues Merkblatt zur Erhaltung von Winkelstützmauern, das anfangs 2017 publiziert werden sollte.

TEC21: Können die Winkelstützmauern also aus finanziellen Gründen nicht systematisch überprüft werden?

Balazs Fonyo: Destruktive Untersuchungen betreffen vor allem Winkelstützmauern der hohen Gefährdungsklasse, die zu knappe Tragreserven aufweisen und wo eine Korrosion vermutet wird. Zur hohen Gefährdungsklasse gehören schätzungsweise 500 Bauwerke in unserem Inventar. Alternativ besteht die Möglichkeit, bestehende Mauern präventiv zu verstärken, beispielsweise mit Ankern. Bei Mauern bis etwa 6 m Höhe wird diese Möglichkeit interessant, weil eine solche Massnahme nur ca. zwei- bis dreimal teurer ist als eine destruktive Untersuchung. In solchen Fällen sollte man das Geld lieber gleich in präventive bauliche Massnahmen investieren statt in Untersuchungen, die allein betrachtet keine Erhöhung der Sicherheit mit sich bringen. Bei höheren Mauern sieht das Kostenverhältnis anders aus, hier werden Untersuchungen meistens unumgänglich.

TEC21: An der A5 und A9 wurden 150 Millionen Franken an baulichen Massnahmen für knapp 40 Bauwerke investiert. Für die 500 kritischen Bauwerke reden wir also von Bausummen über einer Milliarde Franken?

Balazs Fonyo: Man darf diese Kosten nicht linear extrapolieren, weil die Mauern an der A9 vielfach über 10 m hoch sind. Doch wir rechnen mit Baukosten von 50 bis 60 Millionen Franken pro Jahr, was etwa 5 % des Unterhaltsbudgets des gesamten Strassennetzes der Astra entspricht. Innerhalb der nächsten 15 Jahre werden wir so rund 800 Millionen Franken in die Erhaltung investieren. Diese Zahl umfasst die Gesamtinvestitionskosten für alle Stützmauern, verankerte und nicht verankerte Mauern, inklusive Instandsetzung und Verstärkung. Die Erhaltung von Stützmauern wird in Zukunft definitiv stärker in den Fokus rücken.

TEC21: Werden neue Winkelstützmauern infolge dieser Erkenntnisse anders konstruiert als bisher?

Balazs Fonyo: Ja. Anfang 2016 wurden die geltenden Neubauvorschriften des Fachhandbuchs aktualisiert. Konstruktive Regeln sollen den Übergang Wand–Fundament besser schützen: Kiesnester sind mit einer Mörtelvorlage zu vermeiden und Arbeitsfugen sind beidseitig mit einem Abdichtungsband abzukleben. Eine Mindestüberdeckung der Bewehrung von 55 mm wird verlangt. Zudem empfehle ich die Erhöhung der Arbeitsfuge um mindestens 10 cm durch eine sogenannte Kickerschalung, damit das Salzwasser von der Strasse nicht einfach in die kritischen Stellen eindringen kann. Eine Chromstahlausführung der kritischen Bewehrung im Bereich der Arbeitsfuge ist eine weitere Vorkehrung, die wir bei hohen Mauern auch schon getroffen haben. Bereits seit 2012 wenden wir solche Massnahmen an.

TEC21: Haben sämtliche Winkelstützmauern, die vor 2012 erstellt wurden, eine Schwachstelle am Wandfuss?

Balazs Fonyo: Eine Verallgemeinerung ist schwierig, doch die grosse Mehrheit unserer Mauern wurde zu einer Zeit gebaut, in der man möglicherweise zu wenig auf diese kritische Stelle geachtet hat.

TEC21: Gehören die Winkelstützmauern zu den Bausünden der Vergangenheit? Sollten nun andere Stützmauertypen in Betracht gezogen werden?

Balazs Fonyo: Diese Formulierung scheint mir übertrieben, hingegen gelten die nicht ausgebesserten Kiesnester als Bausünde. Wir müssen zur Einsicht kommen, dass Winkelstützmauern aus den 1960er- und 1970er-Jahren die angedachte Nutzungsdauer von 100 Jahren ohne Verstärkung nicht erreichen werden. Ich möchte aber festhalten, dass es weiterhin möglich ist, dauerhafte Winkelstützmauern zu erstellen. Ein gangbarer Weg wäre eine robustere Bauweise zwischen Winkelstützmauern und Schwergewichtsmauern. Auch alternative Bauweisen wie geokunststoffbewehrte Stützkonstruktionen sollten wir künftig öfter in Betracht ziehen. Dilatierte, filigrane Winkelstützmauern sind hingegen definitiv passé.TEC21, Fr., 2016.09.30

30. September 2016 Thomas Ekwall

Zerstören, um zu verstehen

Destruktive Untersuchungen zeigen auf, was ein Augenschein nicht verrät: eine häufig auftretende Korrosion der Hauptbewehrung, die auf den porösen Beton und zu wenig Bewehrungsüberdeckung zurückzuführen ist.

Es ist äusserst schwierig, den Zustand von Winkelstützmauern zu beurteilen. Eine visuelle Inspektion dieser Stützmauern aus Stahlbeton mit Fundamentfuss gibt – im Sinn der Astra-Richtlinie 12002 «Überwachung und Unterhalt der Kunstbauten der Nationalstrassen» – nicht genügend Auskunft über den tatsächlichen Zustand des Bauwerks. Aus diesem Grund unternahm das Astra zwischen 2007 und 2012 detaillierte Untersuchungen an rund 50 Stützmauern der Nationalstrassen A5, A9 und A16 anhand von destruktiven Untersuchungen. Diese Untersuchungen bestätigten die Gefahr eines plötzlichen Versagens von Winkelstützmauern infolge von Querschnittsverlusten durch Korrosion an der tragenden Bewehrung.

Die Querschnittsverluste traten inbesondere im Bereich der Arbeitsfugen zwischen Wand und Fundament auf, obwohl an der Wand auch hangseitig keinerlei Anzeichen von Korrosion – etwa Rostspuren oder Betonabplatzungen – festzustellen waren. Erst das Freilegen der Bewehrung durch Spitzen oder Höchstdruckwasserabtrag brachte die Querschnittverluste zutage. Die Laboruntersuchungen zeigten zudem, dass die Korrosion auch ohne Chloride auftreten kann. Infolgedessen besteht bei allen Winkelstützmauern mit schlechtem Überdeckungsbeton am Fuss die Gefahr einer punktuellen Korrosion der tragenden Bewehrung auf Höhe der Arbeitsfugen zwischen Wand und Fundament, was die Tragsicherheit erheblich beeinträchtigen kann.

Kleine Deformationen, sofortiges Versagen

Alle bei den destruktiven Untersuchungen entdeckten Schäden befanden sich in Bereichen, in denen der Überdeckungsbeton Kiesnester oder stark erhöhte Porosität aufwies, teilweise in Kombination mit einer ungenügenden Stärke bei der Arbeitsfuge zwischen Wand und Fundament. Diese Stelle ist bei Winkelstützmauern kritisch, weil hier Schwierigkeiten bei der Ausführung – wie die Entmischung des Betons, ungenügende Vibration oder das Austreten von Zementmilch aus der Schalung –, erhöhte statische Anforderungen aufeinandertreffen und gerade hier das Bauwerk am stärksten beansprucht wird. Zudem verhindern die vertikalen Dilatationsfugen und das statisch bestimmte System, dass bei mangelnder Tragfähigkeit die Kräfte umgelagert werden und dadurch grössere Verschiebungen auftreten, die das abnormale Verhalten der Stützmauer von aussen erkennen lassen. Nach heutigem Erkenntnisstand verhalten sich Mauern mit Rippen analog zu Mauern ohne Rippen.

Im Allgemeinen ist die Karbonatisierungstiefe in diesem kritischen Bereich gering, und es wurden weder im Beton noch im Boden korrosionsfördernde Substanzen gefunden. Die Korrosion ist also ausschliesslich auf den porösen Beton und allenfalls auf eine zu geringe Bewehrungsüberdeckung zurückzuführen, wodurch der Alkalischutz für die Bewehrung nicht gewährleistet wird und es zu einer elektrochemischen Korrosion durch Makroelementbildung kommt. Auch am Fundament wurden bei einigen Werken Schäden als Folge unzureichender Überdeckung festgestellt.

Neun zwischen 2007 und 2012 ausgeführte Sondierkampagnen an der A5, A9, A16 und H10-NE wurden statistisch ausgewertet. An 259 Feldern von 56 Stützmauern konnten insgesamt 1281 Bewehrungseisen überprüft werden. Dabei waren 24 % der untersuchten Bewehrungseisen von Korrosion mit Querschnittsverlusten betroffen. Während der durchschnittliche Querschnittsverlust der gesamten überprüften Bewehrungen bei 9 % lag, betrug er bei den korrodierten Bewehrungen 37 %.

Da die maximale horizontale Verschiebung im Wandkopf bis zum Bruchzustand gering ist (in der Grössenordnung 0.1 bis 0.2 % der Wandhöhe), gäbe eine periodische geometrische Überprüfung der Kopfverschiebung vermutlich keine zuverlässigen Hinweise auf den kritischen Zustand der Stützmauer. Selbst wenn gar keine Verschiebung festgestellt wird, kann eine Winkelstützmauer so grosse Querschnittverluste aufweisen, dass aussergewöhnliche Einwirkungen (z. B. erhöhter Wasserdruck infolge Drainageausfall) zu einem sofortigen Versagen des Bauwerks führen.

Destruktive Untersuchungen erforderlich

Anstelle der erwähnten punktuellen und destruktiven Untersuchungsmethoden sollte in weiteren Studien eine zerstörungsfreie oder zerstörungsarme Alternative entwickelt werden, die auch schnell, standardisiert und kostengünstig durchführbar wäre. Eine umfassende Analyse der auf dem Markt verfügbaren Untersuchungsmethoden im Massstab 1 : 1 ergab allerdings, dass zerstörungsärmere Methoden für die Beurteilung des Bauwerkszustands nicht aussagekräftig genug sind.

Punktuelle Potenzialmessungen kombiniert mit galvanostatischen Pulsmessungen stellen die zurzeit vielversprechendsten Methoden für die Ortung von Korrosionsschäden und die Bestimmung der Querschnittsverluste der Bewehrung dar. Doch auch dar diese vermochten bei den drei Stützmauern der A9, an denen sie 2013 getestet wurden, keine zuverlässigen Ergebnisse zu liefern. Deshalb muss der Bauwerkszustand momentan noch weiterhin mit punktuellen und destruktiven Untersuchungsmethoden ermittelt werden, die den geltenden Richtlinien entsprechen.TEC21, Fr., 2016.09.30

30. September 2016 Erdjan Opan, Roman Ryser, Yann Smith, Frédéric Mayoraz

Präventiv verstärkt

Die baulichen Massnahmen an der A9 und A5 gelten als Fallbeispiele für die präventive Strategie des Astra im Umgang mit Stützbauwerken. Die Konstruktionsprinzipien werden bei künftigen Projekten angewendet.

Als Pilotobjekte für ein mustergültiges Verstärkungsverfahren boten sich die Stützbauwerke der A9 zwischen Lausanne-Vennes und Villeneuve sowie der A5 zwischen La Neuveville und Biel an. Zwischen 2010 und 2015 wurde ihr offenkundig schlechter Zustand mittels unterschiedlicher baulicher Massnahmen aufgehoben:

Bei Nagelwänden gewährleisten neue permanente Spannanker und Bauteile wie Wände, Longarinen oder Platten den neuen Kraftabtrag. Die Planenden definierten mittels Risikoanalysen, Untersuchungen am Objekt und ergänzender statischer Überprüfungen die erforderliche Ankerkraft, die auf der bestehenden Wand aufgebracht werden sollte. Ergänzend dazu führten sie ein Überwachungssystem ein, das auf Mess- und Kontrollankern basiert und geotechnische Instrumente beinhaltet – etwa Neigungsmesser, Dehnungssensoren oder Piezometer.

Für Winkelstützmauern kamen drei Verstärkungsmethoden der bestehenden Wand infrage: Sie wurden in eine Schwergewichtsmauer umgebaut durch den Einbau eines Gewichtskörpers auf der Wandrückseite, oder es wurde eine neue Nagelwand mit gespannten Anker oder eine Winkelstützmauer davor betoniert. Für jede bestehende Stützmauer wurde eine Kosten-Nutzen-Analyse nach vorgegebenen Kriterien durchgeführt, um die wirtschaftlichste der drei Lösungen zu eruieren.

Die Nutzungsdauer der neuen Bauwerke beträgt 100 Jahre, während die verstärkten, bestehenden Bauwerke 60 Jahre aufweisen. Bei den Nagelwänden besteht die Möglichkeit, die Massnahmen gegebenenfalls in 25 Jahren zu ergänzen. Die neuen Bauwerke sind monolithisch und ohne Dilatationsfugen konzipiert und somit auch statisch unbestimmt und dauerhaft. Aus der Instandsetzung der Stützbauwerke konnten Lehren bezüglich des Betons, der Anker und der Drainagesysteme gezogen werden.

Rezepturen mit reduziertem Zementgehalt

Für das Beanspruchungsniveau, dem eine Stützmauer ausgesetzt ist, ist ein Beton der Druckfestigkeitsklasse C25/30 oder C30/37 ausreichend. Einerseits erlaubt die tiefere Druckfestigkeit eine reduzierte Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbreite. Andererseits erfordert der hohe Frost-Tausalz-Widerstand des Betons (Expositionsklasse XF4) einen entsprechend hohen Zementanteil, was zwei Auswirkungen hat: Der effektive Tragwiderstand wird deutlich höher als bei der gewünschten Betonklasse (Überfestigkeit von bis zu vier Klassen), und der Beton schwindet stärker. Diese Effekte führen dazu, dass die Mindestbewehrung erhöht werden muss, was höhere Kosten und einen grösseren Rohstoffverbrauch verursacht.

Deshalb wurden in Zusammenarbeit mit den Betonlieferanten Rezepturen entwickelt, deren Zementgehalt reduziert ist, die CEM II/A-L und Flugasche enthalten, einen w/z-Wert von etwa 0,45 aufweisen und denen Luftporenbildner zugesetzt werden, ohne jedoch die spezifischen Eigenschaften des Betons zu beeinträchtigen. Die Überfestigkeit wird somit um zwei Klassen abgestuft und die Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbreite reduziert.

Die Betonarten der bestehenden Stützwände der A9 wurden je nach Zusammensetzung, festgestellten Schäden und Alkali-Aggregat-Reaktion-(AAR)-Risiko in fünf Kategorien eingeteilt. Die mechanischen Eigenschaften des Betons ändern sich im Zug einer AAR-Entwicklung (Reduktion der Festigkeitswerte und des Elastizitätsmoduls, Restquellmass). Diese wurde zwar mittels Laborergebnissen prognostiziert, jedoch lassen sich die so gewonnenen Ergebnisse nicht im gewünschten Mass auf die Bauwerke anwenden.

Wenn möglich, sollten alter und neuer Beton nicht kraftschlüssig miteinander verbunden werden. Das neue Material kann dann ungehindert schwinden, und die verbleibende Ausdehnung des alten Betons wird nicht auf den neuen übertragen. Bei den Varianten ohne gespannten Anker dürfen Polymerbitumen (PBD) als Trennschicht eingesetzt werden. Bei der Planung wurde eine angemessene Mindestbewehrung ermittelt und die Details der Ankernischen sorgfältig erarbeitet. Bei den verankerten Bauwerken tragen auch die charakteristischen Konstuktionsdetails zur Dauerhaftigkeit der Bauwerke bei. Versuchsanker wurden bei jedem verankerten Bauwerk eingesetzt, um die Tragfähigheit der Ankerwand – insbesondere im Bereich von Sandsteinschichten – zu bewerten. In einigen Fällen mussten die Ankerbereiche zuvor abgedichtet werden.

Neuer Aufgabenbereich

Bestehende Stützmauern instandzusetzen und zu verstärken gehört zu den neuen Aufgabenbereichen der Bauingenieure. Im Rahmen dieser Projekte wurden entsprechend neue Entscheidungsvorgänge und konstruktive Details ausgearbeitet. Auf dieser Grundlage stehen nun kohärente Methoden zur Verfügung, um Stützbauwerke zu überprüfen und ihre Verstärkung durch bauliche Massnahmen zu planen.TEC21, Fr., 2016.09.30

30. September 2016 Frédéric Mayoraz, Erdjan Opan, Philippe Schär