Editorial

Die Hauptausstellung der Architekturbiennale Venedig 2016 trägt den Titel «Reporting from the Front». Kuratiert wird sie vom chilenischen Architekten Alejandro Aravena, der damit – wie viele seiner Vorgänger – signalisieren möchte, dass das klassische Rollenverständnis des Baukünstlers um eine breite Palette von gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und ökologischen Themen zu erweitern sei. «Eine solche Expansion, eine solche Synthese sind nicht leicht zu erreichen; Schlachten müssen ausgefochten werden», so Aravena. Ob die Beiträge in den Länderpavillons sich ebenso kämpferisch geben würden wie die Hauptausstellung, war vor der Eröffnung indes unklar.

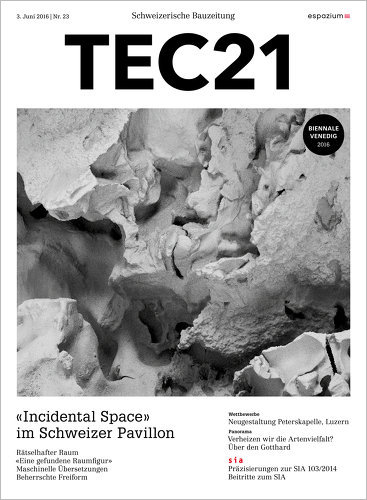

Was es dieses Jahr an der Biennale zu sehen gibt, werden wir in einer Sommerausgabe von TEC21 und auf www.espazium.ch ausführlich diskutieren. In diesem Heft geht es ausschliesslich um die Installation «Incidental Space» des Architekten Christian Kerez im Schweizer Pavillon – genauer: um die Entstehungsgeschichte dieser Installation. Denn der unregelmässig geformte, von einer sehr dünnen Betonschale gefasste Raum unterläuft nicht nur unsere Wahrnehmungsgewohnheiten. Auch seine Realisierung war eine Herausforderung, die mit konventionellen Mitteln nicht zu bewerkstelligen war, weder in Bezug auf die Statik noch auf die Herstellung der Schalungselemente. Es ist ein Projekt, das sich zwar bewusst auf die Kernkompetenzen der Architektur – den Entwurf und die Ausführung – konzentriert, dabei aber die Front des Machbaren auslotet. Und damit passt es unerwartet gut an diese Biennale.

Judit Solt

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Das Kreuz mit der Multifunktionalität

10 PANORAMA

Verheizen wir die Artenvielfalt? | Über den Gotthard

13 VITRINE

Partner aus der Industrie

15 SIA

Präzisierungen zur SIA 103/2014 | Freund des SWKI werden | Beitritte zum SIA im 1. Quartal 2016 | Neue Normen und Merkblätter | Zur Vorgabe der Zementart CEM III / B für Hochbaubetone

19 VERANSTALTUNGEN

THEMA

20 «INCIDENTAL SPACE» IM SCHWEIZER PAVILLON

20 RÄTSELHAFTER RAUM

Judit Solt

«Incidental Space» bricht mit ästhetischen Konventionen und fordert die Wahrnehmung heraus.

22 «EINE GEFUNDENE RAUMFIGUR»

Hubertus Adam

Entwurf und Bau eines Raums, der anders gedacht ist als alle anderen: Christian Kerez im Gespräch.

24 MASCHINELLE ÜBERSETZUNGEN

Benjamin Dillenburger

Datenwolke, CNC-Fräsen, 3-D-Druck: modernste Technologien für die Umsetzung des Entwurfs.

28 BEHERRSCHTE FREIFORM

Joseph Schwartz

Die Betonschale wurde mit Methoden der grafischen Statik und der diskreten Analyse entwickelt.

AUSKLANG

32 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

«Eine gefundene Raumfigur»

Ein Raum, der anders gedacht und gebaut ist als alles, was wir kennen, und den wir auch anders erleben sollen – der Architekt Christian Kerez erzählt, was es von der ersten Idee bis zur Umsetzung gebraucht hat.

TEC21: Herr Kerez, Ihr Projekt unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht von den kuratorischen Strategien, die wir in den vergangenen Jahren in Venedig gesehen haben. Es ist keine der üblichen Ausstellungen, bei denen Fotos, Zeichnungen oder Modelle als Verweismedien auf eine Realität ausserhalb des Ausstellungsorts referieren. Im Zentrum steht ein rätselhaftes Objekt, das eine extreme Präsenz besitzt, sich aber der Einordnung entzieht. Wie kam es zu diesem Konzept?

Christian Kerez: Angefangen hat es mit der Idee, dass eine Architekturausstellung auch Architektur sein kann. Also kein indirekter Verweis auf Architektur, sondern gebaute reale Architektur selbst. Dafür gibt es zwar schon einige Beispiele – so realisierten etwa Marcel Breuer, Gregory Ain und Junzo Yoshimura nach dem Zweiten Weltkrieg 1 : 1-Häuser im Garten des MoMA in New York. Aber auch diese Bauten waren letztlich Verweise: Breuers Pavillon beispielsweise repräsentierte einen modernen, zeitgemässen Wohnstil. Uns interessiert der Raum als Ereignis, das an einem bestimmten Zeitpunkt und an einem gewissen Ort stattfindet und genau dort seine Gültigkeit beweist. Wie könnte ein Raum aussehen, wenn man nicht auf eine Epoche, Stilistik oder Auffassung von Architektur Bezug nehmen will? Es ging also darum, einen Raum zu schaffen, der nicht auf einen Raum ausserhalb von sich selbst verweist und weder funktional noch illustrativ ist.

TEC21: Was ist die Absicht dabei?

Christian Kerez: Mich interessiert, aus der Architektur heraus etwas zu entwickeln, das stimmig und schlüssig ist. Der Raum auf der Biennale entsteht nicht von allein und ist auch nicht gefunden, sondern gesucht und erarbeitet. Die Gestalt des Raums ist durch das Verknüpfen von unterschiedlichen Prozessen entstanden und von keiner ästhetischen oder gestalterischen Prämisse bestimmt. Ich möchte eine Form auf eine abstrakte Art vermittels eines Regelwerks generieren. Architektur entsteht also nicht deduktiv – abgeleitet von dem Bild einer finalen Form, das ich im Kopf habe –, sondern induktiv: über die Logik, wie diese Form überhaupt gefunden und entwickelt werden kann.

TEC21: Gegeben war der Schweizer Pavillon in den Giardini als Ausstellungsort. Wie sind Sie konkret vorgegangen?

Christian Kerez: Die Ausgangslage bestand für mich darin, einen Raum zu schaffen, der die grösstmögliche Komplexität in sich trägt und einen nicht sofort entschlüsselbaren visuellen Charakter besitzt. Wir begannen ganz handwerklich. Irgendwelche Dinge – zufällig gefundene Materialien, Abfälle und anderes – wurden in Gips eingegossen und dann wieder herausgetrennt. Wir haben im Büro und mit den Studierenden an der ETH ein Laboratorium zur Suche von Formen gebildet. Ungefähr 300 Versuche waren nötig, um eine Form zu finden, die sich einer eindeutigen Lesart entzieht. Das Atelier glich eher einer Küche oder einem Chemielabor als einer Architekturwerkstatt. Wir haben gewissermassen Räume gezüchtet, nicht entworfen. Diese gefundene Raumfigur wurde dann mit verschiedenen Scanverfahren dreidimensional erfasst. So entstanden riesige Datenmengen, die auch ein optisches Gerät wie eine Kamera nicht erzeugen könnte. Dann erfolgte der Prozess des Skalierens und Vergrösserns. Mithilfe des so entstandenen digitalen Modells wurden anschliessend Schalungsteile 3-D-gedruckt und gefräst, die mit Beton abgegossen wurden, sodass am Ende eine Hülle oder Haut aus Beton entstanden ist, die den Raum umschreibt und als Skulptur im Raum auch von aussen abbildet.

TEC21: Es bestanden also zwei grundsätzliche Herausforderungen: die Findung des Körpers und die technische Umsetzung. Mit der Verwendung von Abfall oder Objets trouvés ging es Ihnen darum, die Rationalität auszuhebeln, um auf Formen zu kommen, die man sonst nicht finden würde. Aber am Ende steht gleichwohl eine individuelle Entscheidung: Ein Studienmodell bietet das Potenzial der Weiterentwicklung, 299 besitzen es nicht. Aufgrund welcher Kriterien war diese Wahl möglich? Was hat die Auswahl des finalen Objekts legitimiert?

Christian Kerez: Das Modell Nr. 180 war das Objekt, bei dem es die grösste Anstrengung brauchte, sich die zukünftige Raumwirkung zu vergegenwärtigen. Und damit verbunden war die Hoffnung, dass dieser Raum die grösste Komplexität in sich tragen würde. Letztlich ist die Ganzheitlichkeit und die Widersprüchlichkeit, also die Komplexität, auch bei meinen sonstigen architektonischen Projekten der einzige Legimitierungsgrund für den ungeheuren Aufwand, den wir mit Modellstudien betreiben.

TEC21: Im Prozess verbinden Sie das nahezu archaische Verfahren des Abgiessens mit Hightech-Methoden, was im Widerspruch steht zu sonstigen Vorgehensweisen. Entweder man arbeitet ganz bildhauerisch, oder alles wird am Computer entworfen. Aber alles am Computer zu entwerfen hätte nicht zu dem Ergebnis geführt, wenn ich Sie recht verstehe.

Christian Kerez: Man kann sagen, dass es drei Schritte gibt: den Guss des Modells, das Scannen und Skalieren, schliesslich das 3-D-Drucken, Fräsen und Abgiessen. Es gibt Projekte in der Architektur, die die neuesten Technologien des Fräsens und 3-D-Drucks verwenden, aber meistens sind dann auch die Formen digital hergestellt. Wir aber stellten am Anfang ein primitives, archaisches Gebilde her und versklavten die Maschinen dazu, es möglichst genau nachzubilden. Es ist in der Tat eine Kombination von zwei völlig widersprüchlichen architektonischen Gestaltungswegen. An der ETH gibt es ja eine ganz starke Forschungsabteilung auf dem Gebiet der Robotik und der digitalen Entwurfsmethodik, aber geringe Rückkopplung zu den Entwurfsstudios, die weiterhin traditionell arbeiten. Uns hat der Brückenschlag interessiert. Wir wollten die neuen Technologien nutzen, aber ohne deren saubere Ästhetik, der man die Formensprache des Computer-Aided Architectural Design ansieht. Es gibt in unserem Objekt Wechsel zwischen flächigen und texturierten Bereichen zu eher figurativ wirkenden Zonen. Eine derartig reiche, unberechenbare Formenwelt hätte man mit allein computergesteuerten Prozessen nicht schaffen können.

TEC21: Eine weitere Entscheidung, die nicht auf Zufälligkeit basiert, ist auch die der Dimension und Grösse. Wie ist hier die Entscheidung gefallen?

Christian Kerez: Wir haben alle Modelle hinsichtlich der Bewegung von Personen analysiert – der Raum soll ja begehbar sein. Aber als wir begannen, etwa die Zugänglichkeit zu optimieren, merkten wir, dass wir den Raum wieder vereinfachen und vorhersehbar gestalten müssten. Das wollten wir nicht, und so haben wir uns entschieden, einen eher kleineren Raum zu bauen, der die grösstmögliche Komplexität erlaubt. Der Körper verhält sich wie ein Objekt im Raum, man kann nicht nur in ihn hineingehen, sondern auch um ihn herumgehen. Dadurch, dass der Raum so viele Verwerfungen hat, reicht eine im Durchschnitt nur 2.5 cm starke Hülle als Tragstruktur. Für viele mag das Objekt auch einen organischen oder anthropomorphen Charakter besitzen.

TEC21: Menschen neigen dazu, Dinge, die sie bislang nicht kennen, mit Bekanntem zu vergleichen. Assoziationen stellen sich ein, bestimmt auch die der Grotte.

Christian Kerez: Das ist durchaus legitim – das Schulhaus Leutschenbach hat ja auch den Übernamen «Leuchtturm» erhalten, obwohl es nicht wirklich so aussieht. Dadurch, dass immer noch genügend Störungen existieren, wird die eindeutige Wahrnehmung als Grotte relativiert, und wir erleben beim Anblick der ersten fertig betonierten Elemente eher Assoziationen an organische Substanzen als an künstliche Strukturen. Und natürlich auch durch die Tatsache, dass man zunächst um das Objekt herumgeht und dieses leicht schwebt. Vielleicht ist es eher ein Raumschiff als eine Grotte … Wir überfordern die Besucher durch Komplexität, und das bedeutet, dass das Objekt nicht klar lesbar ist. Aber natürlich ist die Architektur von Grotten oder Follies durchaus eine mögliche Assoziation; im Park der Giardini besitzt sie aufgrund des Kontexts ohnehin eine gewisse Plausibilität.

TEC21: In der Radikalität, mit der es sich der konventionellen Architekturproduktion verweigert, hat Ihr Objekt meinem Empfinden nach auch einen extrem provokativen Charakter. Ist das intendiert?

Christian Kerez: Das Objekt kann eigentlich nur von Interesse sein, wenn es auch Anlass gibt, darüber nachzudenken, wie in unserem Land Architektur geschaffen wird. Vieles, was vor 20 Jahren noch zum Gestaltungsspielraum des Architekten gehörte, ist heute vorbestimmt durch Energieverbrauchsanforderungen, Gestaltungsplanvorgaben und andere Vorschriften. Die Biennale sollte kein Ort sein, den Status quo unreflektiert zu feiern; sie bietet die Möglichkeit, aus der Distanz zurückzublicken auf den Ort, an dem man arbeitet. Das Objekt versucht zu zeigen, was heute machbar ist und dass es auch möglich ist, Architektur anders zu denken, anders zu bauen und anders zu erleben, als es uns die alltägliche Umwelt bietet. Wir leben in einer Zeit, in der technologisch mehr als je zuvor möglich ist. Die Front, von der wir in Venedig berichten oder besser gesagt, die wir nach Venedig bringen, ist die Front der Baubarkeit und Erfahrbarkeit der Architektur, losgelöst von einem anderen, möglicherweise gesellschaftlich begründeten Kontext ausserhalb der Architekturbiennale.

Eigentlich ist unser Objekt auch ein sehr schweizerischer Beitrag, weil es technisch anspruchsvoll und unglaublich präzise ist. Die Ausführungsqualität ist für einen temporären Ausstellungsbau einzigartig. Sie basiert auf einer Kultur der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Kunst, Ingenieurtätigkeit, digitalen Fabrikationsmethoden und Architektur, zwischen Akademie und Büro, wie sie sonst in kaum einem Land vorstellbar ist.

[Christian Kerez ist Architekt ETH und Professor für Architektur und Entwurf an der ETH Zürich. Internationalen Beifall erhielten kürzlich sein Entwurf für ein Bürohochhaus im chinesischen Zhengzhou und ein grossräumiges Projekt für sozialen Wohnungsbau in Brasilien. Zu seinen wichtigen Schweizer Projekten zählt das Schulhaus Leutschenbach in Zürich (vgl. TEC21 44/2009).]TEC21, Fr., 2016.06.03

03. Juni 2016 Hubertus Adam

Maschinelle Übersetzungen

Mit konventionellen Mitteln ist die Rauminstallation «Incidental Space» nicht zu fassen. Für die Umsetzung kamen deshalb diverse digitale Technologien zum Einsatz: eine experimentelle Kombination von Scan, Foto, Computertomografie, CNC-Fräse und 3-D-Druck.

Obwohl «Incidental Space» am physischen Modell entworfen wurde, demonstriert das Projekt in radikaler Weise die Möglichkeiten digitaler Technologien in der Architektur. Nach Robin Evans[1] ist ein Hauptmerkmal des architektonischen Entwerfens der indirekte Zugriff auf das finale Produkt über Modelle und Zeichnungen. Die Herausforderung bei «Incidental Space» lag nun darin, den Prozess der nötigen Übersetzungen so zu gestalten, dass eine formgebende Beeinflussung möglichst vermieden wurde. Ziel war es, sich dem Ideal der verlustfreien Wiedergabe zu nähern, um eine räumliche High Fidelity zu ermöglichen.

Oszillationen der Form

Die Form der Rauminstallation ist irrational in dem Sinn, dass sie unserem geometrischen Vokabular nicht zugänglich ist und sich nicht in herkömmlichen architektonischen Ordnungen beschreiben lässt. Deshalb mussten für die Umsetzung neue Methoden der digitalen Fabrikation von geometrisch hochauflösenden Freiformen entwickelt werden.

Eine wichtige Rolle dabei spielte der 3-D-Druck. Um 3-D-Druck direkt als Baumaterial für Gebäude zu verwenden, stellt die Qualität der Materialien und insbesondere deren strukturelle Kapazität noch eine Herausforderung für die zukünftige Forschung dar.[2] Das Biennaleprojekt setzt 3-D-Druck zur Fabrikation von komplexen Schalungsformen ein. So profitiert die Konstruktion von den einzigartigen Eigenschaften des 3-D-Drucks – für den Druckprozess ist die Komplexität der Teile irrelevant – und kombiniert den ornamentalen Reichtum an Details mit einer effizienten Tragstruktur, die aus einer äusserst dünnen Haut aus Faserbeton von ca. 1 bis 4 cm besteht.

Zur Realisierung wurde eine Prozesskette entwickelt, die ausgehend vom ersten Modell bis hin zur Errichtung der Installation aus einer Kaskade von digitalen und analogen Übersetzungen zusammengesetzt ist. Dabei oszilliert der Zustand der Urform zwischen Positiv und Negativ: im Originalmodell als Positiv, im Gipsmodell als invertiertes Volumen, im Scan als Punktwolke, in der Mesh-Geometrie als Oberfläche, in der Druckdatei als Volumen, zum CNC-Fräsen als Pfad, in der gedruckten Schalungsform und letztlich im Betonabdruck.

Physikalisch näherten wir uns der virtuellen Oberfläche durch das Zusammenspiel verschiedener hauchdünner Schichten auf engstem Raum: der Schalungsform, dem Füllmittel, dem Trennmittel und der selbsttragenden Haut aus Faserbeton.

Auflösung: die Oberfläche der Wolke

Der Gipsabdruck der Assemblage abstrahiert das Modell auf die reine Form und blendet jede Information über die Materialität aus. Nur durch die Kombination von zwei verschiedenen industriellen Scanverfahren konnte dieses Modell digitalisiert, d. h. in eine diskrete Menge an Datenpunkten transformiert werden. Während die Oberflächenstrukturen optisch gescannt wurden, wurde das Gesamtvolumen mithilfe von Computertomografie über Röntgenstrahlen Schicht für Schicht in digitale Daten übersetzt (vgl. Abb. oben).

Die Oberfläche der Punktwolke wurde durch Algorithmen in ein zusammenhängendes engmaschiges Netz aus Dreiecken übertragen. Um der Geometrie des Urmodells gerecht zu werden, war eine extrem hohe Auflösung nötig. Ein Vergleich des Informationsgehalts verdeutlicht dies: Der Text dieses Artikels besteht aus ca. 6000 Zeichen, ein hochdetailliertes Gebäudemodell hat selten mehr als 10 000 000, doch zum Speichern der räumlichen Information brauchte es 60 000 000 000 Zeichen (vgl. S. 26, zwei Abb. links oben).

Jeder Versuch, die Information des «Incidental Space» verlustfrei zu komprimieren, musste scheitern. In der Gestalt gibt es keine sich wiederholenden Muster oder regelmässige Flächen, die sich durch Formeln approximieren lassen.[3] Jede Dreiecksfacette ist einzigartig und relevant für Mikro- und Makrostruktur.

Eine solche Geometrie wird zu einer Geografie[4], deren Landschaft sich in einzelne charakteristische Regionen einteilen lässt, ähnlich der Topografie einer Berglandschaft (vgl. S. 26, Abb. links Mitte).

Synthese: die gedruckte Form

Während sich ein Teil der Schalungselemente mit CNC-Fräsen aus Schaumstoff fabrizieren liess (vgl. S. 26, Abb. links unten), stellten manche Regionen eine unlösbare Aufgabe an subtraktive Herstellungsverfahren. In diesem Projekt wurde deshalb – zum ersten Mal überhaupt – ein Freiform-Schalungssystem aus 3-D-Sanddruck für Architektur verwendet. Bei diesem grossformatigen 3-D-Druckverfahren, das ursprünglich aus dem Formenbau für Metallguss stammt, werden dünne horizontale Schnitte der Form Schicht für Schicht mit Binder auf feinem Sand gedruckt. Am Ende des Drucks ist die verfestigte Geometrie in einem Volumen aus losem Sand eingebettet, aus dem sie wie bei einer archäologischen Ausgrabung geborgen wird.

Pulverbasierter Druck erlaubt es, Bauteile nahezu ohne geometrische Einschränkungen präzise zu fertigen, und die Herstellung von dreidimensionalen konstruktiven Details mit Hinterschneidungen, Hohlräumen und Mikrostrukturen ist in einem einzigen Fabrikationsprozess möglich.

In Zusammenspiel mit der Software fungiert der Druck als Vermittler und Binder zwischen den Gewerken und der Geometrie des Materials Beton. 3-D-Druck erscheint im Schweizer Pavillon als Gegenpol zum 3-D-Scan: die Materialisierung der digitalen Information ohne Reibungsverluste in höchster Auflösung, manifestiert als formgebende Schalung für die strukturelle Haut aus faserbewehrtem Beton.

Die Datenwolke wird als direktes Abbild der Fläche gedruckt. Auf der Rückseite wird diese Haut mit den schalungstechnischen Details informiert. Für die Biennale wurde dafür eine parametrische Software entwickelt, die die benötigten Konstruktionsdaten für das Schalungssystem liefert. Dazu zählt die Einteilung der Regionen in druckbare Segmente, die Reduktion des Materials und des Gewichts durch Rippenstrukturen als Unterzüge, die Anschlussdetails und die Beschriftung der Teile. Um den Druckraum optimal auszunutzen, sind die Bauteile automatisch verschachtelt. Auf diese Weise konnten über dreihundert individuelle Schalungselemente erstellt werden (vgl. S. 26, drei Abb. rechte Spalte).

Digitales Pulver und digitaler Binder

Die Installation demonstriert, wie nah Forschung, Experiment und Entwurf in der Architektur beieinanderliegen. Zudem zeigen sich die Möglichkeiten hybrider Ansätze. Die Komplexität der Gestalt wird nicht durch ein einziges System bewältigt, sondern durch eine opportunistische Symbiose von aufeinander abgestimmten Fabrikationsstrategien.

Besonders interessant ist die Verwendung von Druckprozessen in der Architektur. 3-D-Druck als radikalste Form digitaler Fabrikation bricht mit herkömmlichen Paradigmen des Bauens: Geometrische Komplexität und massgeschneiderte Formen bedeuten keinen Mehraufwand mehr. Digitale Technologien dürfen den Entwurf nicht einzwängen und in bestimmte Richtungen drängen. Stattdessen sollten sie die gestalterische Freiheit erweitern. Sie sind gerade dann erfolgreich, wenn sie kaum Spuren hinterlassen.

Anmerkungen:

[01] Robin Evans, Richard Difford, Robin Middleton: Translations from drawing to building and other essays. London, Architectural Association, 1997.

[02] Benjamin Dillenburger, Michael Hansmeyer: «Castles Made of Sand», in: Fabricate: Negotiating Design & Making, Hrsg. Fabio Gramazio, Matthias Kohler, Silke Langenberg, Zürich 2014, S. 92–97.

[03] Mario Carpo: «Breaking the Curve: Big Data and Design», in: ArtForum International 52, Nr. 6 (2014), S. 168–173.

[04] Greg Lynn: «Multiplicitous and inorganic bodies», in: Assemblage 19 (1992), S. 33–49.TEC21, Fr., 2016.06.03

03. Juni 2016 Benjamin Dillenburger