Die Betonschale im Biennale-Pavillon ist analog zur architektonischen Raumbildung aus einem intuitiven gesteuerten Prozess abgeleitet, ihr Tragverhalten wurde mit Methoden der grafischen Statik veranschaulicht. Eine angewandte Forschung der Professur für Tragwerksentwurf der ETHZ.

Die Betonschale im Biennale-Pavillon ist analog zur architektonischen Raumbildung aus einem intuitiven gesteuerten Prozess abgeleitet, ihr Tragverhalten wurde mit Methoden der grafischen Statik veranschaulicht. Eine angewandte Forschung der Professur für Tragwerksentwurf der ETHZ.

Der Schweizer Pavillon für die Architekturbiennale 2016 in Venedig ist auf den ersten Blick genauso wenig als Tragstruktur wie als architektonischer Raum zu erfassen und zu verstehen. Die «zufällig» entstandene Form folgt keinen Regeln, sie ist weder nach geometrischen Gesichtspunkten hergeleitet noch nach experimentell-tragwerkstechnischen Kriterien entwickelt. Sie ist eine Hülle, nichts mehr und nichts weniger.

Wie oft bei den Werken von Christian Kerez wird der architektonische Raum durch die Tragstruktur aufgespannt, es gibt keine additiven Elemente, sondern alles verschmilzt zu einer Einheit (Abb. oben). Die Suche und das Finden der Form sind nicht Thema des vorliegenden Aufsatzes. Nichtsdestotrotz scheint der Dialog mit dem Architekten insofern bedeutungsvoll, als stets über die Konsequenzen der Grundsatzentscheide diskutiert wurde. Und wie immer ging es nicht nur um das Tragverhalten, sondern vielmehr um eine ganzheitliche Betrachtung mit zusätzlichen entscheidenden Aspekten wie etwa der Materialwahl, dem Konstruktionsprinzip, der Herstellungsart inklusive Transport und Montage, dem Nutzungsverhalten oder der Wirtschaftlichkeit.

Form- und Konstruktionssuche

Was sind die Konsequenzen einer massiven, schweren oder leichten Bauweise? Soll das Objekt eher vorfabriziert oder in situ erstellt werden? Wie können die Arbeitsfugen – sei es bei der Vorfabrikation oder beim Betonieren vor Ort – so ausgebildet werden, dass der abstrakte Charakter der Hülle nicht beeinträchtigt wird? Soll das Objekt später abgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden können? Wie kann es möglichst kostengünstig realisiert werden? Inwiefern wirkt sich die Wahl eines mineralischen Materials auf die Platzverhältnisse in der Ausstellungshalle aus? Soll der Beton gespritzt, gegossen oder aufgetragen werden? Mit oder ohne diskrete Bewehrung, Vorspannung oder Fasern? Mit oder ohne Schalung welcher Art?

All diese Fragen sind eng verknüpft mit dem Tragverhalten und spannen eine komplexe mehrdimensionale Matrix auf, deren systematische Aufarbeitung genau wie beim klassischen architektonischen Entwurfsvorgehen weder zweckmässig noch zielführend ist. Anstelle einer wissenschaftlichen Entscheidungsfindung tritt ein intuitiver, oftmals vom sogenannten Bauchgefühl gesteuerter Prozess in den Vordergrund. An die Stelle eines deduktiven Vorgehens tritt ein induktives Vorgehen, allerdings nicht etwa wie die Form des Objekts quasi vollständig dem Zufall unterworfen, sondern doch geeicht durch die harten Kriterien der Machbarkeit und der Wirtschaftlichkeit. Diesbezüglich waren die Diskussionen mit den involvierten Unternehmern im Rahmen der ausgesprochen intuitiven Vorgehensweise sehr wertvoll.

Stabilität durch vielfältige Verwerfungen

Diese Fragen sind weder dem Lehrstuhl für Tragwerksentwurf noch den Ingenieuren des Büros Dr. Schwartz Consulting fremd, sondern werden laufend und ganz besonders bei der Zusammenarbeit mit dem Architekten thematisiert (vgl. TEC21 44/2009 «Schulhaus Leutschenbach» und TEC21 11/2016 «Stahlbau nackt»). Dies betrifft ebenfalls die Herausforderungen an das Tragverhalten der hier zu entwickelnden Raumhülle, die als Freiform interpretiert werden kann. Standen beim Entwurf der Überdachung des Kunstmuseums in Warschau geometrische Formen im Vordergrund, nämlich extrem weit gespannte Zylinderschalen (Abb. S. 29 unten rechts), so waren es beim Entwurf des Guangzhou Art Museum in China nicht minder herausfordernde Freiformschalen, die aus geometrischer Sicht frei entwickelt wurden und trotzdem klaren tragwerkstechnischen Prinzipien folgten (Abb. S. 29 unten links). Auch hier wurde der anspruchsvollen Frage der Ausführungsart mit plausiblen Lösungsansätzen begegnet. Interessant ist vor allem der Aspekt, dass vergleichsweise dünne Schalen dank ihrer sogenannten doppelten Krümmung eine ausserordentliche statische Effizienz aufweisen, was den Schalenbauern von der Antike bis zur Moderne bestens bekannt war.

In diesem Zusammenhang sei auf die Entwicklung der Steinbogentragwerke der alten Römer verwiesen. Besonders eindrücklich das Prinzip der Fabricius-Brücke in Rom, das ebenfalls bei der Raumhülle des Biennale-Pavillons eine wichtige Rolle spielt (Abb. oben). Nicht nur die Gravitationskräfte werden mittels der Bogenkrümmung aufgenommen, sondern ebenfalls die in der Fundation erzeugten Reaktionskräfte, die nicht minder gleichmässig verteilt sind und mithilfe eines auf dem Kopf stehenden Bogens aufgenommen werden. Sind es bei den römischen Rundbögen die Bogenstärke sowie die zusätzlichen seitlichen Drücke, die die Bögen trotz ihrer aus tragwerkstechnischer Sicht nicht optimalen Form im Gleichgewicht halten, so sind es bei der Raumhülle des Biennale-Pavillons die vielfältigen und allgegenwärtigen Verwerfungen, die der Tragstruktur eine ausserordentliche Steifigkeit verleihen. Weiter sind bei den Bogenbrücken seitliche horizontale Streben zu erkennen, die für die Umlenkung der vertikal verlaufenden Bogenkräfte zuständig sind. Die entsprechenden horizontalen Auflagerkräfte auf halber Höhe fehlen beim Biennale-Projekt und werden durch die im Bild auf S. 28 dargestellten Zugbänder ersetzt, die einem seitlichen Ausweichen der wandartigen Bereiche entgegenwirken.

Formfindung mittels grafischer Statik

Das Projekt des Biennale-Pavillons bettet sich perfekt in die Forschungsinteressen des Lehrstuhls für Tragwerksentwurf ein. Zentrales Thema von dessen Forschung ist die Frage nach der Beziehung von Architektur und Ingenieurwissenschaften mit Fokus auf dem unterschiedlichen Verständnis der Rolle der Form. Diese Fragestellung dient als Kristallisationspunkt für ein breit angelegtes Feld von Projekten mit dem gemeinsamen Ziel der Erforschung disziplinimmanenter Denkkategorien und der Möglichkeit interdisziplinärer Interaktion. Sowohl Lehre als auch Forschung sind getrieben von der grafischen Statik, bei der im Gegensatz zur analytischen Statik alle mathematischen Operationen vektorgeometrisch durchgeführt werden und damit frei von numerischen Berechnungen sind. Durch die geometrische Abhängigkeit entsteht ein Geflecht von Diagrammen, was dazu führt, dass die Modifikation eines beliebigen Diagramms die geometrische Anpassung der anderen Diagramme erzwingt. Damit werden die Zusammenhänge zwischen Kraft und Form auch im Raum visuell fassbar (Abb. S. 29 oben) und ermöglichen neben der Analyse einen aktiven und damit synthetischen Formfindungsprozess.[1]

Ein nicht nach den elementaren Kriterien eines einfachen inneren Kräfteverlaufs geformtes Flächentragwerk ist tragwerkstechnisch schwer zu erfassen, da es innerlich hochgradig statisch unbestimmt ist und sich jenseits bekannter Typologien positioniert (Abb. unten). Mit der Diskreten Analyse wurde eine Methode zur Erfassung der inneren Kräfte und des systemischen Verhaltens derartiger Strukturen entwickelt, indem das Tragsystem im Sinn des statischen Grenzwertsatzes der Plastizitätstheorie gleitend zwischen diskreter Gitterschale mit gelenkig verbundenen Stäben, biegesteif verbundenen Stäben sowie kontinuierlicher Schale variiert werden kann. Diese Methode eignet sich hervorragend für den Einsatz im Entwurf und dient somit als Grundlage des interdisziplinären Diskurses bei der Entwicklung von Tragwerksformen jenseits bekannter Typologien, die sowohl architektonisch als auch konstruktiv zufriedenstellend sind.[2] Der Biennale-Pavillon ist in diesem Sinn ein willkommenes experimentelles Überprüfungsobjekt.

[Prof. Dr. Joseph Schwartz, Professor für Tragwerksentwurf am Institut für Technologie in der Architektur ETHZ]

Weitere Forschungsthemen

Die Forschungsprojekte des Lehrstuhls für Tragwerksentwurf der ETHZ entwickeln Lösungsansätze zu tragwerkstechnischen und architektonischen Fragestellungen auf Basis der Geometrie. Dabei werden die inneren Kräfte von Freiformen mittels gekrümmter Spannungsfelder,[3] mittels Kombination von Hypar-Elementen,[4] mittels interaktiver Steuerung des inneren Kräfteverlaufs[5] sowie an räumlich gefalteten Strukturen[6] untersucht. Ein weiteres Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Herstellung von vorgespannten Freiformen mittels Vorfabrikation.[7]

Anmerkungen:

[01] Maximilian Schrems: Zur Erweiterung der «grafischen Statik» in die dritte Dimension, Dissertation, 2016.

[02] Thomas Kohlhammer: Strukturoptimierung von stabförmigen Flächentragwerken mittels reziproker Analyse, Dissertation, 2013.

[03] Marco Bahr, Toni Kotnik: Strut and Tie Networks – An Approach to Numerical Curved Stress Fields, Proceedings of the IABSE-IASS Symposium, London 2011.

[04] Ting Cao, Joseph Schwartz, Chi Zhang: Prototypical Hypar: an operative form-making method based on Hyperbolic Paraboloids, Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium – Future Visions, Amsterdam 2015.

[05] Patrick Ole Ohlbrock, Joseph Schwartz: Combinatorial Equilibrium Modelling, Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium – Future Visions, Amsterdam 2015.

[06] Pierluigi D’Acunto, Juanjo Castellon: Folding Augmented: A Design Method for Structural Folding in Architecture, in: Origami 6: The Sixth International Meeting of Origami in Science, Mathematics, and Education, Koryo Miura, Toshikazu Kawasaki, Tomohiro Tachi, Ryuhei Uehara, Robert Lang, Patsy Wang-Iverson (eds.), 2014.

[07] Lluis Enrique, Philippe Block, Joseph Schwartz: Form-finding method for prestressed cable networks using graphic statics, Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium – Future Visions, Amsterdam 2015.

TEC21, Fr., 2016.06.03

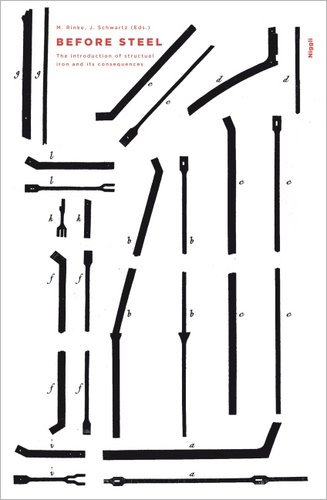

verknüpfte ZeitschriftenTEC21 2016|23 «Incidental Space» im Schweizer Pavillon