Editorial

Landläufig gilt Beton als kaltes, totes Material. Architekten und Ingenieure hingegen wissen, dass sie es mit einem sich stets wandelnden Baustoff zu tun haben: Beton schrumpft und reisst, sintert Kalk aus und bildet Kiesnester, nimmt Feuchtigkeit auf und karbonatisiert mit der Zeit. Der Umgang mit diesen Phänomenen reicht vom blossen Gewährenlassen bis hin zur absoluten Kontrolle.

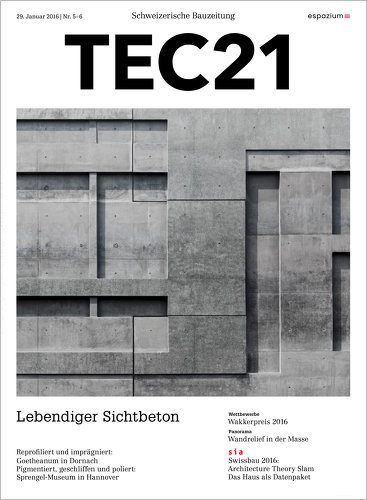

Nichts tun, sanieren oder schützen? Die berühmte Betonfassade des Goetheanums in Dornach hat alles schon erlebt. Die neue Tendenz lautet Tiefenhydrophobieren – eine transparente Schutzschicht lässt das originale Schalungsmuster weiterhin sichtbar.

Risse akzeptieren oder Dehnungen gleich mit einplanen? Beim Neubau des Sprengel-Museums in Hannover entschieden sich die Planer konsequent für Letzteres: Die monolithische Fassade aus Sichtbeton wird zweischichtig konstruiert und gezielt aufgelagert, damit möglichst keine Risse entstehen.

Bleibt die Frage: Wird Sichtbeton im Hochbau womöglich aus reinem Pragmatismus gewählt? Angeblich hätte sich Rudolf Steiner fürs Goetheanum einen roten Verputz gewünscht. Marcel Meili, Markus Peter Architekten hatten für das Sprengel-Museum zunächst eine spiegelnd-facettierte Glasfassade vorgesehen. Letzten Endes kam hier wie dort der lebendige Sichtbeton zum Einsatz – erst dadurch sind diese beiden Bauten so spannend geworden.

Thomas Ekwall

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Die Kunst der kleinen Schritte

11 PANORAMA

Wandrelief in der Masse

14 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche

15 SIA

Swissbau 2016:

«Gangsta-Architekt» macht das Rennen | Standards definieren, Praxiswissen bündeln | Das Haus als Datenpaket

19 VERANSTALTUNGEN

THEMA

20 DIE NARBEN DER BAUGESCHICHTE

Clementine Hegner-van Rooden

Die historische Fassade des Goetheanums erhält eine transparente Schutzschicht.

25 FEST UND VERSCHIEBLICH

Thomas Ekwall

Wie beim Betonrelief des Sprengel-Museums in Hannover Dehnungsrisse im Material vermieden werden.

27 KABINETT DER ABSTRAKTEN

Hubertus Adam

Mit seinem Reliefraster und subtilen Räumen knüpft das Sprengel-Museum an das vielfältige Repertoire der Schweizer Museumsarchitektur an.

AUSKLANG

6/30 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Die Narben der Baugeschichte

Unverputzte, roh belassene Betonflächen prägen den gestalterischen Ausdruck eines Bauwerks. In die Jahre gekommen und der Witterung ausgesetzt, zeigen sie aber oft Schäden auf: Abgeplatzte Betonüberdeckungen und freigelegte rostende Bewehrungseisen lassen solche Flächen unansehnlich werden. Ihre Instandsetzung ist anspruchsvoll – umso mehr, wenn neben technischen auch denkmalpflegerische Aspekte zu berücksichtigen sind.

Am Goetheanum in Dornach SO ist die neulich abgeschlossene Instandsetzung der 1928 erstellten, kunstvoll geformten Sichtbetonfassade geglückt. Zusammen mit dem Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Solothurn und mit Prof. Dr. Eugen Brühwiler, Konsulent des Bundesamts für Kultur, hat das Planungsbüro Gruner die Gratwanderung zwischen den Anforderungen gemeistert.

Ein Unikat – einzigartig und eigenständig

Das Goetheanum ist das internationale Zentrum der Anthroposophen. Es ist zugleich Verwaltungsgebäude, Sitz und Tagungsort der freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Insbesondere ist es aber auch ein Theaterbau (vgl. «Sichtbar geformter Beton», TEC21 44/2004). Neben den Mysteriendramen Rudolf Steiners – des Begründers der Anthroposophie – ist Goethes «Faust» das zentrale Bühnenstück am Goetheanum. Die Uraufführung des ungekürzten «Faust I und II» fand 1938 hier statt. Seither hat das Goetheanum 74 Mal zu den ungekürzten Theateraufführungen eingeladen – die nächste findet an Ostern 2016 statt. Mit ein Grund, um das ins Alter gekommene und instandsetzungsbedürftige Gebäude wieder von seiner schönsten Seite zu zeigen.

Als markantes, plastisch geformtes Bauwerk aus Sichtbeton steht das Goetheanum auf dem westlichen Ende des Dornacher Hügels, direkt an der Kantonsgrenze zum Kanton Basel-Landschaft auf solothurnischem Gebiet. Das Goetheanum wurde von 1925 bis 1928 nach dem Entwurf Steiners gebaut und ersetzte das gleichnamige, aus Holz konstruierte Vorgängergebäude, das in der Neujahrsnacht am 1. Januar 1923 niedergebrannt war. Steiner liess den Bau in der neuartigen «Eisenbetonbauweise» errichten. Ihn überzeugten die Vorteile des Baustoffs bezüglich Feuersicherheit und Kosten. Angetan war er insbesondere von seiner freien Formbarkeit, die er hier konsequent nutzte – so, wie dies weltweit bis heute nur wenige Architekten und Ingenieure tun.

Der Sichtbetonbau erscheint als ein massiver Block mit windschief gekrümmten und gewölbten, monolithisch verwachsenen Wand- und Dachflächen sowie mit scharfkantigen Graten. Details wie in die Fassaden eingelassene, abgekantete Pfeiler, abgeschrägte Fensteröffnungen und mehrfach geknickte Dachplatten charakterisieren das Bauwerk, das mit seinen expressiven und plastischen Formen organisch wirkt. Diese Formen sollten ein Ausdruck des kreativen und freien Gestaltungsprozesses Steiners sein, der allerdings kurz nach Baubeginn, am 30. März 1925, starb.

Die Schweizer Hermann Ranzenberger und Otto Moser, der Deutsche Ernst Aisenpreis und der Österreicher Albert von Baravalle setzten den Entwurf als ausführende Architekten um; erstere drei waren bereits an der Errichtung des ersten Goetheanums beteiligt gewesen. Für die Tragkonstruktion aus Eisenbeton war das Basler Ingenieurbüro Leuprecht & Ebbell verantwortlich. Die aufwendigen Schalungen erstellte die Schreinerei des Anthroposophen-Zentrums unter der Leitung von Heinrich Liedvogel, einem gelernten Zimmermann mit Schiffbauerfahrung. Sie stellen in sich eine aussergewöhnliche Bauleistung dar.

Die aus der Schalung hervorgegangene Brettstruktur der Betonflächen ist entsprechend wertvoll und trägt massgeblich zum Meisterwerk bei. Die einzigartige Formgebung und die frühe Anwendung des Sichtbetons machen das Goetheanum zu einer der Pionierleistungen der frühen Betonbauweise weltweit. Es steht unter Denkmalschutz und bildet zusammen mit den stilistisch ähnlichen Wohn- und Zweckbauten in der näheren Umgebung ein Ensemble. Dieses zählt zu den Kulturgütern von nationaler Bedeutung im Kanton Solothurn.

Massiv und doch filigran

Der Sockelunterbau mit einer Grundfläche von 3200 m² erstreckt sich in Ost-West-Richtung über 90 m und in Nord-Süd-Richtung über 85 m. Der Oberbau ist 72 m lang und 64 m breit, er ragt 37 m in die Höhe. Der umbaute Raum beträgt 110 000 m³, wobei 15 000 m³ Beton mit 990 t Stahlbewehrung verbaut wurden. Dennoch ist die Massivität nur vorgetäuscht. Vielmehr besteht das Bauwerk aus einer filigranen, ungedämmten Betonrippenkonstruktion (einzelne Räume wurden von innen nachgedämmt). Eisenbetonstützen und -träger sind in grossen Bereichen mit nur etwa 8 cm dicken Betonscheiben ausgefacht. Einzig die Erdgeschosswände beim Westeingang weisen eine durchgehende Stärke von 50 cm auf.

Die sichtbaren massiven Säulen sind teilweise nicht einmal tragend, sondern erheben einzig den Anspruch, das Gebäude «zu erden», wie etwa die wuchtigen Stützen im zentralen Theatersaal. Über der abgehängten Saaldecke befindet sich ein Hohlraum, der bis zu 7 m hoch wird. Fachwerkbinder aus Eisenbeton tragen das Dach und führen die Lasten zu den Aussenwänden.

Zustandsentwicklung und bisherige Erhaltungsmassnahmen

Trotz ihrer Filigranität ist die Tragkonstruktion, die zugleich Hülle ist, äusserst dauerhaft. Während der ersten 50 Jahre Nutzungsdauer kam die Sichtbetonfassade ohne Erhaltungsmassnahmen aus. Erste kleinflächige Reparaturarbeiten an der Dachauskragung im Nordwesten und an Teilen der Westfassade wurden 1972 vorgenommen. Im Zeitraum von 1984 bis 1988 reprofilierte man die Brüstung des Terrassengeschosses im Süden und Südwesten. Das Sockelgeschoss wurde gestrichen, wobei das Ergebnis visuell bis heute nicht zu überzeugen vermag.

Der Frischbeton aus den 1920er-Jahren wurde mit relativ viel Wasser hergestellt und durch Stampfen verdichtet. Die so erhöhte Porosität begünstigte die Karbonatisierung. In den 1980er-Jahren liess die Bauherrschaft die Eindringtiefen der Karbonatisierung messen (vgl. Kasten am Ende des Artikels). Es stellte sich heraus, dass bei 90 % der untersuchten Fläche die Eindringtiefe 30 mm und mehr betrug, womit die äussere Eisenlage im karbonatisierten Beton lag. Man ging davon aus, dass diese Bewehrung bei genügender Feuchtigkeit korrodieren würde. Es bestand also Handlungsbedarf.

Von 1993 bis 1996 liess die Bauherrschaft deshalb tief greifende und flächendeckende Massnahmen ausführen. Wandflächen der Fassaden des rückwärtigen Bühnentrakts (Nordostseite, Ostseite und Südostseite) wurden bis zu 4 cm tief abgetragen, um danach neuen Beton von 7 cm Stärke vorzubetonieren. In die Schalung setzte man Silikonmatrizen mit Kopie der originalen Betontextur ein, die die ursprüngliche Oberflächenbeschaffenheit imitieren sollte – ein radikales Verfahren, das jedoch damals üblich war und von der Denkmalpflege unterstützt wurde.

Die aus bautechnischer Sicht qualitativ einwandfreie Umsetzung führte aber zu einem Ergebnis, das aus formalen Gründen nicht überzeugt. Die Stösse der einzelnen Matrizen und Schalbretter zeichnen sich zu stark an der Oberfläche ab und wirken gegenüber der ursprünglichen Beschaffenheit fremd und störend. Es entstand eine neuzeitliche Textur, die nicht mehr an die Bauzeit der 1920er-Jahre erinnert. Aus heutiger Sicht war diese kostenintensive «Betonsanierung» unverhältnismässig.

Auch weitere Instandsetzungsmassnahmen von geringem Ausmass im Jahr 2000 blieben ästhetisch unzureichend. Spritzbeton ersetzte den karbonatisierten Beton, wobei man eine rekonstruierte Holzschalung verwendete und die Oberfläche stockte. Versuchsflächen mit filmbildenden Oberflächenschutzsystemen wurden angelegt. Erst mit den Hydrophobierungsversuchen in den Jahren 2000, 2005 und 2008 zeichnete sich eine geeignete Methode für den Schutz des Sichtbetons ab.

Erhaltung der originalen Substanz

2013 fragte die Denkmalpflege des Kantons Solothurn Eugen Brühwiler als Bundesexperten an, den aktuellen Zustand der Gebäudehülle nochmals zu beurteilen. Neue Instandsetzungsarbeiten sollten die Dauerhaftigkeit gewährleisten und den ursprünglichen Ausdruck der noch originalen Bausubstanz erhalten. Die Kosten für die Arbeiten sollten für die Bauherrschaft auch inklusive der finanziellen Unterstützung von kantonaler und eidgenössischer Denkmalpflege verhältnismässig ausfallen.

«Die Fragestellung lautete, ob und wie die noch originalen Sichtbetonflächen mit einem geeigneten zerstörungsfreien Verfahren instandgesetzt und geschützt werden konnten», so Brühwiler. «Wichtig war dabei, dass das originale Erscheinungsbild so weit wie möglich bestehen bleibt und künftig notwendige Instandsetzungen anwendbar bleiben.»

Die äussere Erscheinung des Sichtbetons war bis auf wenige Stellen, wo der Überdeckungsbeton abgeplatzt war, in gutem Zustand; auch die bis dahin nicht behandelten Sichtbetonflächen. Abgesehen davon, dass sich die Eisenbewehrung weitgehend im karbonatisierten Beton befindet, waren keine anderen Schädigungsmechanismen wie zum Beispiel infolge einer Alkali-Aggregat-Reaktion, durch Chloride oder Frost sichtbar. Dennoch war es wichtig, da kosteneffizient und vorausschauend, umgehend Erhaltungsmassnahmen für den Sichtbeton vorzusehen.

Es genügte ein sanftes Verfahren. Brühwiler empfahl, einerseits einzelne, lokale Betoninstandsetzungen der Zonen mit sichtbaren Korrosionsschäden auszuführen und andererseits die gesamten Sichtbetonflächen mit einer Tiefenhydrophobierung zu behandeln (vgl. Kasten am Ende des Artikels). Deren Wirkstoffe stossen in den Beton eindringendes Wasser ab und halten so die Betonfeuchtigkeit tief, was die Korrosion stark eindämmt. Zudem ist die Tiefenhydrophobierung nicht filmbildend, sodass eine allfällig vorhandene hohe Betonfeuchtigkeit nach aussen austrocknen kann.

Es war nicht erforderlich, den oberflächennahen karbonatisierten Beton vollflächig zu ersetzen. Die bestehende Oberfläche konnte in Textur und Farbe weitestmöglich erhalten und geschützt werden. Die Evaluation dieser Arbeit war wenig aufwendig. Der Auftrag auf den vorab schonend gereinigten Betonoberflächen sollte nicht glänzen und die Eindringtiefe im Standardbeton mindestens 10 mm betragen. Dafür wurden vorab Proben genommen und verschiedene ausführende Fachfirmen beigezogen.

Aufwendiger waren die Vorversuche, die das Instandsetzungsverfahren präzisieren sollten. Das eingesetzte Material sollte sich hinsichtlich Farbgebung an die vorliegende helle, aber auch stark variierende Oberfläche angleichen. Standardmässige Reprofiliermörtel haben den Nachteil, dass sie häufig zu dunkel sind und Kunststoffzusätze enthalten, die in diesem Fall nicht eingesetzt werden durften. Auch die Haftbrücken für die Reprofilierungen sollten nicht aus kunststoffmodifiziertem Material bestehen, sondern aus Zementmilch (Bojacke).

Im Archiv über die Baugeschichte des Goetheanums befand sich ein Beschrieb der ursprünglichen Betonmischung: Die Rezeptur aus dem Jahr 1924 bestand aus 750 kg Kies und Sand pro 100 kg Zement. Dieser Zement wurde vermutlich aus einem mittlerweile geschlossenen Werk in Münchenstein bezogen, das das Ausgangsmaterial aus dem nahe gelegenen Kalksteinbruch bezogen hatte. Versuche am Altbeton zeigten Mittlerwerte der Druckfestigkeit von 47.3 N/mm2, des E-Moduls von 23 000 N/mm2 und der Haftzugfestigkeit von 2.8 N/mm2.

Aufgrund dieser Nachforschungen und Testergebnisse wurden Betonrezepturen erstellt und vor Ort bemustert – ein Findungsprozess, der beinahe ein halbes Jahr in Anspruch nahm. Ab März 2014 erstellte der Bauunternehmer schliesslich das Fassadengerüst für die ebenfalls notwendigen Instandsetzungsarbeiten am Dach. Darauf abgestimmt erfolgten die Arbeiten an den West- und Südfassaden Ende 2014 sowie der Nord- und Ostfassaden im 2015.

«Lebendige» Betonfassade

Die Stellen der neuesten lokalen Betoninstandsetzungen sind heute vor allem in der Südfassade zu erkennen. Die Reprofilierungen heben sich vom Altbeton ab, weil dieser bewusst nicht abrasiv gereinigt wurde und deshalb im Unterschied zu den Reprofilierungen dunkle Verschmutzungen aufweist.

Martin Zweifel vom Baubüro des Goetheanums, somit Vertreter der Bauherrschaft, meint pragmatisch: «Die Dringlichkeit der Instandsetzungsmassnahmen war gegeben, und wir haben nach bestem Gewissen den Stand der Technik von heute angewendet.» Eine Erhaltung und Instandsetzung basiere auf immer wieder neuen Technologien. Offensichtlich sei es schwierig, ein perfektes Abbild der historischen Betonsubstanz anzufertigen. «Aber», so Zweifel weiter, «ich gehe ohnehin davon aus, dass Steiner das Goetheanum dunkelrot verputzt hätte. Allerdings habe ich dafür nur Indizien, ich kann es noch nicht beweisen.»

Nach dem Tod Steiners lag die Ausführung bei den Architekten und Mitarbeitern des Baubüros, die bemüht waren, seine Intentionen minuziös umzusetzen. Ob der Sichtbeton tatsächlich Steiners Absicht war oder ob er aus dem Bauprozess und den knappen finanziellen Mitteln heraus entstand, lässt sich bis heute nicht belegen. Womöglich ging der damals auf einer Betonfassade übliche Verputz vergessen, zumal der Sichtbeton einfach Gefallen fand? Zweifel, der sich des Denkmalwerts bewusst ist, betont indes, «dass dieser Gedanke die Sorgfaltspflicht der Instandsetzungsarbeiten keineswegs schmälern soll».

Auch die zurückhaltenden Bedenken, die der Projektleiter der Gruner-Gruppe, Roland Marty, äusserte, sollen nicht über die gelungene Instandsetzung hinwegtäuschen: «Ich hatte mir erhofft, noch näher an die bestehende Farbgebung zu gelangen. Denn wir ermittelten die Betonrezeptur für die Reprofilierung in einem langwierigen und aufwendigen Prozess, und die Versuche und die Bemusterungen waren grundsätzlich vielversprechend.» Dennoch sehen die bearbeiteten Stellen mit den «Schnäuzen», der Holzbrettstruktur der Schalung und den Lunkern ähnlich aus wie die bestehenden Flächen. Die lokalen helleren Flächen werden zudem aufgrund der Luftverschmutzung mit der Zeit nachdunkeln.

Eine Anforderung, die lokalen Betoninstandsetzungen unsichtbar zu halten, wäre aus technischer Sicht ohnehin nicht oder kaum realisierbar. Farbe und Oberflächenbeschaffenheit des Sichtbetons variieren infolge seines Herstellungsprozesses und der unterschiedlichen Exposition gegenüber Umwelteinflüssen. Dies ist ein positiver Charakterzug des Betons, der gegenwärtig nur allzu oft verschmäht wird und den man häufig durch ein monotones, nicht materialgerechtes Erscheinungsbild ersetzt haben möchte.

Die Variation führt dazu, dass die Sichtbetonfassaden «leben», ganz im Gegensatz zur komplett ersetzten «leblosen» Fassade, die vor 20 Jahren «saniert» wurde. Ein Aspekt, den es gerade bei diesem Bauwerk hoch zu gewichten gilt. Brühwiler betont denn auch: «Die lokalen Betoninstandsetzungen sind ‹Narben› auf der originalen Bausubstanz, die durchaus diskret sicht- und erkennbar sein sollen. Sie lassen die Baugeschichte und das Alter des Bauwerks ablesen.»

[Die Gesellschaft für Ingenieurbaukunst veranstaltet im Herbst 2016 eine Exkursion zum Goetheanum. Details auf www.ingbaukunst.ch]

Karbonatisierung

Durch den Kontakt mit dem Kohlendioxid aus der Luft und durch die Einwirkung von Feuchtigkeit karbonatisiert der oberflächennahe Beton. Anders ausgedrückt: Das Kalziumhydroxid im Porenwasser des Betons wird chemisch in Kalkstein umgewandelt. Erreicht die Karbonatisierungsfront den Bewehrungsstahl, so verliert dieser seinen Schutzfilm, der im basischen Milieu des Porenwassers des (nicht karbonatisierten) Betons stabil ist und den Bewehrungsstahl vor Korrosion schützt.

Dass sich der Bewehrungsstahl in karbonatisiertem Beton befindet, ist allein noch keine hinreichende Bedingung, damit der Stahl zu korrodieren beginnt. Es muss Sauerstoff vorhanden sein – was praktisch immer der Fall ist –, und im Beton muss eine gewisse Feuchtigkeit vorherrschen. Bei einer relativen Betonfeuchtigkeit zwischen 85 und 95 % läuft die Bewehrungskorrosion schneller ab als bei einer solchen von 60 bis 80 %; bei weniger als 60 % findet praktisch keine Bewehrungskorrosion mehr statt.

Die Feuchtigkeit im Beton ist somit der wesentliche Parameter, der je nach Exposition des Bauteils variabel ist. Diese Erkenntnis ist bei der Beurteilung des Korrosionsrisikos und der Wahl der Instandsetzungsmethode entscheidend.

Tiefenhydrophobierung

Die Tiefenhydrophobierung oder hydrophobierende Imprägnierung ist eine technische Oberflächenbehandlung von Sichtbeton, um die kapillare Aufnahme von Wasser und aggressiven Lösungen zu unterbinden. Sie funktioniert rein physikalisch: Die Wasser abstossenden (hydrophobierenden) Wirkstoffe treten infolge Kapillarwirkung in den Beton ein und lagern sich an den Porenflächen an. Dabei erfolgt keine chemische Reaktion mit dem Zementstein oder den Zuschlagstoffen. Es handelt sich also um eine Wasser abweisende Imprägnierung des mineralischen Baustoffs Beton.

Die Betonfeuchtigkeit wird reduziert und der elektrische Widerstand erhöht, womit eine Korrosionsaktivität gebremst oder gestoppt wird. Die Dauer der Wirksamkeit einer Tiefenhydrophobierung hängt von der Eindringtiefe und -menge in die oberflächennahe Betonschicht ab, denn die Wirkstoffe werden vor allem durch die UV-Strahlen des Sonnenlichts zersetzt. Ab einer Tiefe von etwa 1 mm sind die Wirkstoffe vor den UV-Strahlen geschützt.

Eine genügende Konzentration bei gegebener Eindringtiefe ist die massgebende Kenngrösse einer Tiefenhydrophobierung. Die heutigen Produkte mit Molekülgrössen im Nanobereich können Eindringtiefen von 4 bis 6 mm ohne Weiteres erreichen und damit auch in der Ausschreibung gefordert werden. In einem solchen Fall hält die hydrophobierende Wirkung wahrscheinlich mehr als 25 Jahre lang an.

Die Qualität einer Tiefenhydrophobierung wird am Bauwerk zerstörungsfrei anhand von Wassereindringversuchen und im Labor anhand von Aufsaugversuchen an Bohrkernen bestimmt. Die Bauunternehmung muss die Imprägnierung nötigenfalls weitere Male applizieren, bis die geforderte Eindringtiefe und Konzentration der Wirkstoffe und damit die Schutzwirkung erreicht sind.

Unter den Bezeichnungen «hydrophobierende Imprägnierung» und «Tiefenhydrophobierung» gibt es verschiedene Produkte auf dem Markt, deren Eignung am konkreten Bauwerk mittels Eignungsprüfungen nachgewiesen werden muss. Angaben und Zertifikate der Produktelieferanten allein genügen nicht, da der jeweils zu behandelnde Beton einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Produkte, die an der Oberfläche zu einer Glanzbildung führen, sind zu vermeiden.TEC21, Sa., 2016.01.30

30. Januar 2016 Clementine Hegner-van Rooden