Editorial

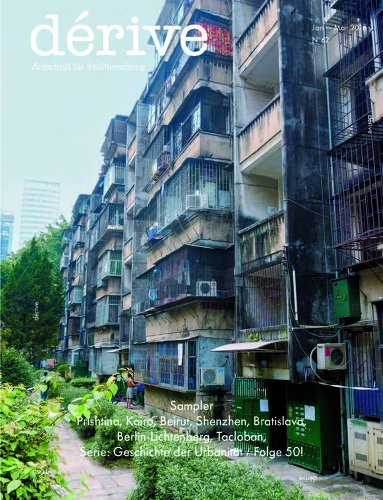

Vielfältig starten wir ins neue Jahr mit einem dérive-Sampler, also einer weitreichend global herumschweifenden Sammlung von Beiträgen der Stadtforschung – á la dérive eben. Wie immer sind die versammelten Themen nicht voneinander isoliert, sondern zeichnen sich durch viele Querverbindungen aus, in dieser Ausgabe verstärkt durch jeweils zwei Artikel zu Shenzhen und Kairo. Denn obwohl die gesellschaftspolitischen Entwicklungen von Ägypten und China in der Vergangenheit durchaus unterschiedlich verlaufen sind, gibt es beim Thema Wohnraumversorgung aktuell ähnliche Problemlagen.

Auf den zweiten Blick tun sich schnell weitere Parallelen auf: Sowohl in China als auch in Ägypten gab es in

den letzten Jahrzehnten eine starke Binnenmigration vom Land in die Städte und beide Länder haben den leistbaren sozialen Wohnbau – speziell für die MigrantInnen – vernachlässigt. In chinesischen Städten sind die WanderarbeiterInnen deshalb auf den teuren privaten Wohnungsmarkt oder auf Unterkünfte ihrer ArbeitgeberInnen angewiesen.

Linda Vlassenrood und Haotian Lin beschreiben diese Verhältnisse in ihren Beiträgen am Beispiel Shenzhens und verweisen auf aktuelle Bemühungen, die Wohn- und Lebenssituation der WanderarbeiterInnen zu verbessern, und auf historische Beispiele, welche Auswege aus der frappanten Wohnungskrise aufzeigen könnten.

Schwieriger als in China scheint die Lage in Ägypten, wo mittlerweile die Mehrzahl der Menschen in informellen Siedlungen lebt und alle politischen Maßnahmen der letzten Jahr- zehnte die Lage nur weiter verschlimmert haben. Rana Nessim liefert einen Überblick der Entwicklungen beginnend bei der Präsidentschaft von Abdel Nasser bis zu den Protesten im Jahre 2011. Einen Ausweg aus der Misere sieht sie nur in einer radikalen Änderung der Politik im Sinne eines Rechts auf Stadtfür die urbane Gesellschaft. Yahia Shawkat zeigt in seinem Text anhand zahlreicher Upgrade-Initiativen für die informellen Siedlungen detailliert auf, dass die ägyptische Politik und die Verwaltung höchstens an den Symptomen schrauben; an einer Beseitigung der wahren Ursache der Wohnungsmisere – dem völlig deregulierten Immobilien-Markt – haben sie kein Interesse.

Ein ganz konkretes Beispiel wie Wohnraumschaffung anders funktionieren kann, zeigt das Mietshäuser Syndikat seit vielen Jahren mit mittlerweile über 100 Projekten in Deutschland. Eines der jüngsten Projekte des Mietshäuser Syndikats ist Wohnen in Lichtenberg – Magdalenenstraße 19 – kurz WiLMa, das auch historisch interessant ist, weil es in jenem Quartier steht, das einst das Ministerium für Staatssicherheit der DDR beheimatet hat. Andre Krammer erzählt die Geschichte dieses speziellen, zu DDR-Zeiten abgeschotteten und überwachten Berliner Ortes und die Perspektiven, die Projekte wie WiLMa für den Stadtteil eröffnen können.

Seit kurzer Zeit gibt es übrigens auch in Österreich ein erstes Mietshäuser-Syndikat-Projekt, nachdem die Adaption der Rechtsgrundlagen auf österreichisches Recht durch das Kollektiv habiTAT geleistet wurde.

Über ihr erstes Projekt Willy*Fred in Linz, für das die InitiatorInnen 1 Mio. Euro zum Kauf einer Immobilie im Stadtzentrum via Crowd-Funding und Crowd-Lending mobilisiert haben, werden wir in der nächsten Ausgabe von dérive berichten.

Ein weiteres höchst aktuelles Thema eröffnet diesen Sampler: Prishtina – Departure City? übertitelt Jonas König seinen Artikel, der den Fokus in der Beschäftigung mit den Auswirkungen von Migration von den Arrival Cities auf die Herkunftsorte verschiebt.

König zeigt die vielfältigen Verflechtungen zwischen der kosovarischen Diaspora und der Bevölkerung der Hauptstadt des Kosovo. Seine Analyse zeichnet ein Bild der von Umwegen, Unterbrechungen, Rückkehr und neuerlichem Aufbruch gekennzeichneten Biografien der MigrantInnen und die Auswirkungen, die all das auf den Stadtraum von Prishtina hat.

Mindestens ebenso im thematischen Brennpunkt steht Mark Kammerbauers Artikel, der sich mit der philippinischen Stadt Tacloban nach dem Taifun Haiyan auseinander- setzt und Möglichkeiten der Stärkung von Resilienz und

der Förderung von Anpassungsmaßnahmen in Siedlungsräumen nach extremen Umweltereignissen untersucht. Gleich- zeitig verweist er auf die Gefahr, dass „Prozesse des Planens, Bauens und der Raumbildung [...] auch zur Perpetuierung von Verwundbarkeit und zu Ungleichheiten“ führen können.

Von extremen Ereignissen ist auch der Libanon seit vielen Jahren immer wieder betroffen. Der Bürgerkrieg (1975 – 1990) zerstörte große Teile des Landes und seiner Gesellschaft, heute ist der Libanon auf vielfältige Weise vom Krieg im Nachbarland Syrien betroffen. Besonders deutlich ablesen lassen sich viele dieser Einschnitte auf dem Platz der Märtyrer im Herzen Beiruts. Das einst beliebte und lebendige Zentrum der Stadt mit vielen Cafés und Kinos, in dem es keinerlei religiöse Gebäude gab, wird heute von der 2008 eingeweihten Mohammad Al-Amin Moschee dominiert und hat sowohl seine Popularität verloren als auch seine Gestaltung völlig verändert. Rania Sassine hegt in ihrem Text Beirut’s Heart – The life of a square trotzdem Hoffnung, dass eine neuerliche Aneignung des Ortes durch die Bevölkerung gelingen kann.

Manfred Russos Serie zur Geschichte der Urbanität ist ein fixer Bestandteil von dérive. Wie fix, zeigt sich gerade in dieser 62. Ausgabe, denn sie bringt die 50. Folge der Serie. Eine beeindruckende Gewaltleistung von Manfred Russo, die uns höchsten Respekt abringt: Manfred, vielen Dank! Die 50. Folge der Serie ist zugleich die 6. Folge zu Henri Lefebvre und die 1. zu einem seiner Hauptwerke: La production de l’espace.

Für die Auswahl des Kunstinserts ist diesmal Andreas Fogarasi verantwortlich, der langjährigen dérive-LeserInnen ebenfalls gut bekannt ist – er war viele Jahre für die Gestaltung von dérive verantwortlich und hat mehrere Schwerpunkthefte redaktionell betreut.

Das Insert stammt von Peter Bartoš und Ludmila Rampáková und kritisiert die geschichtsvergessene, unternehmerische Stadtpolitik in Bratislava, um gleichzeitig alternative Szenarien vorzuschlagen.

Eine aufschlussreiche Lektüre und ein gutes neues Jahr voller Um- und Abschweifungen wünschen

Christoph Laimer und Elke Rauth