Editorial

So unterschiedlich wie die Erwartungen der Gäste fallen auch die Konzepte der Beherbergungsbetriebe aus. Während kleine Pensionen im ländlichen Raum eher den familiären und beständigen Charakter eines »Zuhauses« pflegen, bewegen sich viele Hotels in Großstädten ganz auf der Höhe des jeweiligen Zeitgeists. Einige versuchen, sich als veritable »Erlebnis-Adressen« zu positionieren, indem sie durch ausgefallenes, vielleicht sogar aufsehenerregendes Design punkten. Es geht beim Bau von Hotels aber nicht nur darum, eine auf die Zielgruppe zugeschnittene Gestaltung zu finden. Hotelkonzepte können jenseits perfekt abgestimmter Dienstleistungen durchaus auch einen Beitrag zur Identität ihres jeweiligen Standorts leisten – sei es durch die Reflexion urbaner Kultur in der Metropole, durch die Belebung vernachlässigter Quartiere in Randbezirken oder gar durch den Erhalt historischer Bausubstanz in abgelegenen Dörfern. Wir stellen Hotelkonzepte vor, die über die Umsetzung aktueller Gestaltungstrends hinausreichen – von Low Budget bis Luxus. | Achim Geissinger

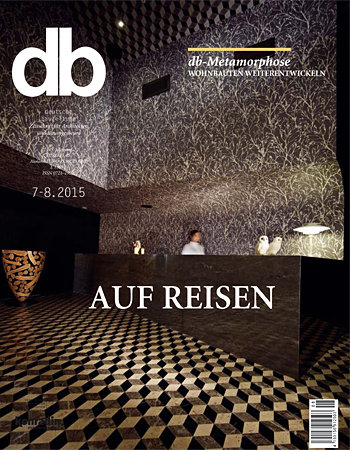

Gestalteter Großstadtdschungel

(SUBTITLE) 25hours Bikini Berlin Hotel

Das 25hours im Bikini-Ensemble in Berlin kreierten Werner Aisslinger und sein Team als Quintessenz von Berlin. Ein Großstadtdschungel, bei dem das Improvisierte Methode hat. Überspitzt gesagt: Es ist aber eben gerade nichts improvisiert, gibt sich aber sehr viel Mühe, so zu erscheinen. Einen Besuch und eine Übernachtung ist das Hotel aber allemal wert; folgerichtig erfreut es sich bei den Bewohnern der Stadt und ihren Besuchern auch gleichermaßen großer Beliebtheit.

Mit dem Fahrrad ins Hotel zu kommen, ist mittlerweile nichts wirklich Ungewöhnliches mehr, aber mit dem Fahrrad aus dem Hotel heraus die Stadt zu erkunden, ist regelrecht Trend. Und der Gipfel dieses Trends ist es, mit dem Fahrrad direkt im Hotelzimmer zu starten. Gewissermaßen jedenfalls. Doch es geht ja um die Metaphorik des Fahrrads als dem ökologisch korrekten Fortbewegungsmittel schlechthin. Es geht darum, den Gästen des Hotels eben dieses Image zu vermitteln: auf der Höhe der Zeit und des Zeitgeists zu sein. Praktischerweise kann man sich also an der Rezeption ein Fahrrad ausleihen, so man nicht in einer derjenigen Zimmerkategorien gebucht hat, in denen ohnehin eines inbegriffen ist und nahe der Zimmertür an der Wand hängt.

Im 25hours ist alles bis ins kleinste Detail durchkonzipiert und -komponiert. Dem Zufall wird hier nichts überlassen und das, obwohl es genauso wirken will. Das Hotel ist so hip, wie es nur geht, dabei aber unterschwellig funktional, wie es die Klientel vorzugsweise kreativer Menschen jüngeren Alters verlangt. Die legen sich zwar gerne mal in eine der Hängematten, die in der weiträumigen Lobby zu finden sind oder sogar im eigenen Zimmer vor dem Panoramafenster, aber lieber noch arbeiten sie immer und überall an ihren Laptops, für deren Wiederaufladung es nicht an einer ausreichenden Zahl von Steckdosen mangelt.

Für die Innenausstattung des 25hours, das sich in dem sogenannten kleinen Hochhaus seitlich des Bikini-Hauses zwischen Gedächtniskirche und Zoologischem Garten befindet, war der in Berlin ansässige Designer Werner Aisslinger zuständig, während das Münchener Büro Hild und K für die Sanierung der Gebäudehülle sowie die Wiederherstellung und den behutsamen Weiterbau des über die Jahre arg vernachlässigten gesamten Bikini-Komplexes verantwortlich zeichnet (siehe db 6/2014, S. 122 ff.).

Die Grundidee ist die des »Urban Jungle«, entwickelt aus der besonderen Lage des Komplexes heraus. Auf der einen Seite die Stadt, der Breitscheidplatz mit der Gedächtniskirche als dem emblematischen Zentrum des alten West-Berlin, auf der anderen der Zoo, der im Sommer unter grünen Baumwipfeln fast verschwindet und nahtlos in den weitläufigen Tiergarten, die grüne Lunge der Stadt, überleitet. Aus dieser durchaus einmalig zu nennenden städtischen Situation ist die Ausstattung der 149 Zimmer entwickelt, die auf sechs Etagen (4-9) des Hauses zu beiden Seiten eines mittigen Flurs liegen. Als besonderer Gag – und Aisslinger spart wahrlich nicht an diesen – sind die Zimmer im tiefschwarzen Flur durch Zahlen aus Neonröhren bezeichnet.

Das 3. OG des Gebäudes ist den öffentlichen Bereichen vorbehalten. Die Rezeption ist mit den schönen grünen, ins Blaue changierenden Fliesen bekleidet, die der kundige Berliner vom U-Bahnhof Alexanderplatz kennt, jenem gestalterischen Meisterwerk Alfred Grenanders aus dem Jahr 1930. Bei der links in den Blick rückenden »Bakery«, der Backstation mit holzbefeuertem Backofen, die ganztags Brot, aber auch Muffins und dergleichen mehr offeriert, kamen die kleinen, an allen Seiten abgeflachten weißen Fliesen der Pariser Metro zum Einsatz, die sich mittlerweile in zahlreichen Ländern großer Beliebtheit erfreuen. Der weitgereiste Gast wird diese subtilen Signale zu deuten wissen. Wiederum durch Neonschriften sind die unterschiedlichen Bereiche des 3. OG gekennzeichnet. Auf »Work Labs«, wo man unter einer Art von Zeltdächern state-of-the-art-Rechner vorfindet, aber wohl nicht wirklich arbeiten mag, folgt die »Lounge« mit einer segmentbogenförmigen Wand aus Stereoanlagen-Lautsprechern, die nostalgische Erinnerungen provoziert, so derartige noch vorhanden sind. Seitlich verdeckt eine vertikale Grüngewächsinstallation die schnöde Wand. Danach wird’s ernst: Es folgen »Meeting« und, reichlich prosaisch, »Konferenzraum«; abgeteilte, gläserne Innenräume, vom Haus als »Boxen« bezeichnet, mit durchaus konventionellem Gestühl. Man kann eben nicht durchweg auf den farbenfrohen Polstern der »Lounge« relaxen.

Urbaner Dschungel

Die Zimmer auf der »Jungle« genannten Tiergartenseite besitzen bodentiefe Fenster; es ist die Seite des Gebäudes, die nicht der denkmalpflegerischen Wiederherstellung unterlag. Anders bei der »Urban«-Seite, wo die Fenster in charakteristischer Teilung innerhalb der durch asymmetrische schmale Betonstreifen rhythmisierten Fassade sorgsam wiederhergestellt wurden. Beim Blick von außen lassen allein die faltenreichen Vorhänge hinter den Fensterscheiben erahnen, dass sich im Hochhaus, anders als früher, keine Büros mehr befinden, sondern eben Wohnbereiche auf Zeit.

Die Zimmer sind in zwei Größen – M und L – verfügbar, auf der Urban-Seite kommen noch einige wenige in XL hinzu. Das Mehr an Raum kommt zunächst den Bädern zugute, die ab »L« eine zusätzliche Badewanne haben. Durch die großflächige Fensterscheibe zwischen Bad und Schlafbereich kann der Gast von hinten ins Zimmer blicken. Raumteiler nehmen klappbare Schreibplatte sowie Minibar – mit einschlägigen Szene-Getränken bestückt – auf, dazu, anstelle eines Kleiderschranks, offene Regale mit Bügelstangen. Während die Zimmer auf der Tiergartenseite in ihrer Anmutung »weicher« gestaltet sind, kommen die stadtseitigen in Materialien und Farbe »härter« (Kupferblech als Wandbekleidung) daher. Ob das allen Räumen gemeinsame knuddelige Stofftier, der »Schlafaffe« auch vom Designer stammt? Es steht zu vermuten. Der kennt das Regressionspotenzial des modernen Nomaden.

Werner Aisslinger, dessen Studio in dem noch weitgehend brachliegenden Areal der Heidestraße nördlich des Hauptbahnhofs in einem stehen gebliebenen Gewerbehof ansässig ist, legt auf den Berlin-Bezug seiner Arbeit größten Wert. Als Quelle der Inspiration nennt er interessanterweise São Paulo, wo ihm Oscar Niemeyers Copan Building Anschauungsmaterial für eine »Stadt in der Stadt« bot. Etwas Ähnliches, jedoch im Kontext Berlins, sollte auch das 25hours werden. Doch Aisslinger, der nach dem Studium u. a. an der damaligen Berliner Hochschule (heute Universität) der Künste lange Jahre in Mailand gearbeitet hat, schränkt ein: »Ein Konzept wie ›Urban Jungle‹ darf nicht zu simplistisch oder zu offenkundig angewendet werden. Ebenso wenig darf es zu pompös oder zu intellektuell gemacht werden.« Dass er sich auch auf eigene Berlin-Erlebnisse bezieht, etwa auf den in Vorwendezeiten berühmten Club mit dem bezeichnenden Namen »Dschungel« nicht weit vom heutigen 25hours-Hotel, versteht sich. Aber eben nur »auch«: »Ich hoffe nicht«, sagt er, »dass ich mich in meinen Aktivitäten immer auf eine Sozialisierungsphase beziehe, die in den 90er Jahren stattgefunden hat.« Keine Sorge, dazu ist das grundsanierte Bikini-Areal viel zu sehr Gegenwart, als dass nostalgische Gefühle für die wilden Nachwendejahre aufkommen könnten. Längst hat sich in Berlin eine neue, lässige Eleganz etabliert. Dem trägt die Gastronomie in dem auf das Gebäude aufgesetzten, rundum verglasten 10. Stockwerk Rechnung. Hier befinden sich das Restaurant »Neni« und die »Monkey Bar«. Das Restaurant besitzt im Innern eine Art revitalisiertes Gewächshaus mit erhöhtem Fußboden, sodass die Gäste in diesem Bereich gleichwohl guten Ausblick ins Freie haben. Ein besonderer Hingucker ist die »Microfarming«-Ecke, in der unter künstlichem Tageslicht Kräuter gezogen werden, während in der Mitte dieses einem Labor nachempfundenen Glashauses gleichfalls Restaurantgäste sitzen. Auf der Stadtseite und insbesondere vor der Bar verläuft eine großzügige Terrasse, Ergebnis nicht zuletzt der Forderung der Denkmalpflege, das aufgesetzte Geschoss zurückzusetzen und so für den Blick aus Höhe Straßenniveau unsichtbar zu machen.

Eine weitere, kleine Terrasse befindet sich vor dem Bereich der »Bakery« im 3. OG. Sie schließt an den rückwärtigen Bereich des Bikini-Hauses an, jene weitläufige Terrasse, die über der Einkaufspassage verläuft, mit unverstelltem Blick ins Affen-Freigehege des Zoologischen Gartens. In der begeisterten Beobachtung der lebhaften Primaten sind sich Touristen, die die Bikini-Terrasse bevölkern, mit den Gästen der Monkey Bar auf vielsagende Weise einig.db, Di., 2015.07.07

07. Juli 2015 Ulrike Kunkel