Editorial

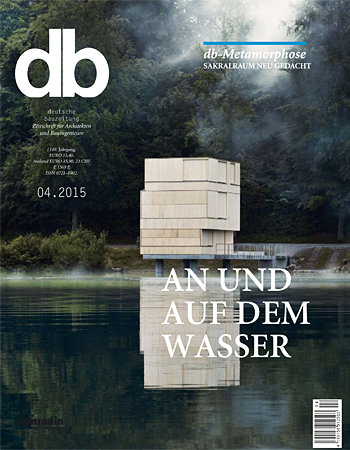

Das Wasser ist so etwas wie der natürliche Feind des Bauens. Jeder Werkplaner kennt den Kampf gegen Kondensat, aufsteigende Feuchte und von allen Seiten eindringendes Wasser. Wagemutig erscheint da die Absicht, nah am oder gar im Wasser zu bauen. Doch den Menschen zieht es hin zu Fluss, See und Ozean, und so ist es ratsam, gedanklich nicht gegen, sondern mit dem nassen Element zu planen, Eventualitäten vorwegzunehmen und auch in extremen Situationen noch Qualitäten zu suchen. Schließlich hat die Architektur seit jeher die Aufgabe, den Menschen vor klimatischen Unbilden zu schützen. Mit fortschreitender Technik und übergreifenden Konzepten ergeben sich sogar Möglichkeiten, Sturmfluten zu trotzen und die dazu nötige Infrastruktur als öffentlichen Raum zu nutzen | Achim Geissinger

Parkdeck in Deggendorf

(SUBTITLE) Landschaftspark(en)

Parkhäuser zählen zumeist nicht zu den architektonisch herausragenden Bauwerken. Eine Ausnahme bildet das Parkdeck auf dem Gelände der bayerischen Landesgartenschau 2014, das zusammen mit dem Hochwasserschutzdeich eine räumliche Einheit bildet und nicht nur 437 Stellplätze, sondern auf seinem Dach auch reichlich Flächen zur Erweiterung des Grünraums am Donauufer bietet. Als gelungene Mischung aus Zweckbau und Landschaftselement erscheint es als sorgsam in sein Umfeld eingebettetes Baukunstwerk.

Obwohl das 345 m lange Parkdeck nur wenige Meter von der Donau entfernt liegt und es zudem eine viel befahrene Autobahnbrücke unterquert, ist es weder von da noch von dort als solches zu erkennen. Zum einen schmiegt es sich an die Rückseite eines Deichs, der die Deggendorfer Festwiese und die nahe gelegene Altstadt des niederbayerischen Orts vor Hochwasser schützt. Zum anderen verbirgt es sich unter den sogenannten Deichgärten, die 2014 zu den wichtigsten Attraktionen der hier veranstalteten Landesgartenschau zählten. Tatsächlich zu sehen ist das 10 000 m² große Bauwerk allein von der Nordseite. Doch auch hier erscheint das Parkdeck nicht als solches, sondern in Form einer psychedelischen, grün-gelb-weißen Struktur aus sich überlagernden Aluminiumstäben, die eine Wellenbewegung formen. Nicht obwohl, sondern gerade weil sich das Parkdeck nicht als ein tektonisch gegliedertes Gebäude zu erkennen gibt (das es in diesem ungewöhnlichen Kontext nie hätte sein können), handelt es sich hierbei um ein bemerkenswertes Stück Architektur.

Dessen Geschichte beginnt mit einem interdisziplinären Ideen- und Realisierungswettbewerb, zu dem neben einem Ausstellungs- und Nachnutzungskonzept für die Landesgartenschau Deggendorf 2014 auch die Errichtung einer Parkierungsanlage sowie einer Fuß- und Radwegebrücke über die Donau gehörte. Nicht zuletzt wegen dieser beiden Bauwerke war gemäß Auslobung die Bildung von Arbeitsgemeinschaften zwingend vorgeschrieben – die am Ende siegreichen Planer von k1 Landschaftsarchitekten kooperierten mit dem Architekturbüro raumzeit und den Bauingenieuren von StudioC Berlin (realisiert wurden die Projekte dann mit Fritsche Ingenieure). Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entwickelten die Architekten sowohl eine als weitmaschiges Stahlfachwerk auf bestehenden Pfeilern konzipierte Fuß- und Radwegbrücke über die Donau als auch das Parkdeck.

Nah am Wasser gebaut

Mit der Bebauung der bisher als offener Parkplatz genutzten Fläche an der Deichrückseite verfolgte die Stadt Deggendorf v. a. zwei Ziele: Einerseits sollten auf der fließend in die Deichkrone übergehenden Dachfläche der Garage jene Deichgärten entstehen, die den zur Donau orientierten Grünraum vergrößern, andererseits waren die hier während der Landesgartenschau unvermeidlichen Automassen aus dem Blickfeld der Besucher zu rücken und der Hintergrund für eine ansehnliche Haupteingangssituation zu schaffen. Die vom Planerteam zunächst diskutierte Lösung eines zweigeschossigen, zur Hälfte in der Erde versenkten Parkhauses wurde rasch verworfen, weil sich dessen Gründung als zu kostspielig erwies: Aufgrund des bei Hochwasser hinter dem Deich durch die Auelehmschicht nach oben durchbrechenden Wassers wären nicht nur eine wasserundurchlässige Betonwanne, sondern wegen der Auftriebsgefahr auch eine aufwendige Rückverankerung notwendig geworden. Alternativ hierzu entstand die schließlich realisierte Lösung eines ebenerdigen, lang gestreckten Parkdecks in Betonskelettbauweise, das sich vom benachbarten Gelände der Technischen Hochschule im Osten – unter der Autobahnbrücke hindurch – bis hin zu einem bestehenden Gewerbebau im Westen erstreckt.

Unter Verzicht auf eine auftriebsgefährdete Bodenplatte erfolgte die punkt- bzw. linienförmige Gründung von Stützen und Wänden im »CSV-Verfahren«. Diese Technik der Bodenstabilisierung basiert darauf, dass in kleinen Abständen eine trockene Zement-Sand-Mischung in den Untergrund eingebracht wird, die durch die Bodenfeuchtigkeit zu unbewehrten, sogenannten Verdrängungssäulen aushärtet. Das vorhandene Erdreich wird bei diesen Vorgängen zur Seite und nach unten verdrängt und verdichtet. Von unten hochdrückendes Wasser wird in zahlreichen, unter dem Asphaltfahrbahnbelag verlegten Rigolen gesammelt und abgeleitet.

Ein unfreiwilliger, aber erfolgreich bestandener »Test« dieser Bauweise fand Mitte 2013 statt, als Deggendorf die verheerendste Flutkatastrophe seiner Geschichte erlebte. Im Parkdeck war vom höchsten Hochwasser aller Zeiten, das auf der Flussseite gegen den Deich drückte, nichts zu sehen oder spüren – vielmehr diente das Deck als witterungsgeschützte Verteilstelle für Hilfsgüter.

Ästhetik und Ökonomie in Beton

Wer das Parkdeck nutzt, merkt beim Aussteigen aus dem Auto sofort, dass dieses Infrastrukturbauwerk mit effizientem Kreisverkehrsystem und zweihüftig angeordneten Stellplätzen zwar wirtschaftlichen Kriterien gehorcht, zugleich aber auch über besondere räumlich-gestalterische Qualitäten verfügt. Trotz der Deichgärten, die durch Pflanz- und Verkehrsflächen zu einer hohen rechnerischen Flächenlast von rund 18 kN/m² führen, wirkt der »Innenraum« nicht bedrückend. Das liegt, erstens, an einer präzise geplanten Skelettkonstruktion aus Ortbetonstützen, auf denen (verknüpft mittels bündiger Beton-Vergussknoten und mit einheitlichen Unterkanten) vorgefertigte Betonunterzüge und p-Betondeckenplatten ruhen. Zweitens ist das Parkdeck nicht nur über die Nordfassade, sondern auch mit einem gitterrostbedeckten, die gesamte südliche Rückwand entlanglaufenden Oberlicht mit der Außenwelt verbunden – in diesem Streifen befinden sich auch insgesamt fünf Treppen, die die Besucher direkt nach oben in die Deichgärten führen. Dank dieses Gebäudequerschnitts ist es im Innern des Parkdecks so hell, dass untertags mitunter auf Kunstlicht verzichtet werden kann, während die natürliche Querlüftung für eine optimale Frischluftzufuhr sorgt. Die Folge sind geringe Technik- und Unterhaltskosten sowie eine trotz der Lage am Deich angenehm offene Raumatmosphäre – 2014 haben hiervon die Gäste der Landesgartenschau profitiert, heute sind es v. a. Spaziergänger, Besucher von Veranstaltungen auf dem Festplatz sowie Lehrkräfte und Studenten der benachbarten Hochschule, die ihr Auto hier abstellen.

Land Art statt Fassade

Den Status eines unverwechselbaren Schmuckstücks erreicht das Parkdeck freilich erst durch die insgesamt rund 2 000 Aluminiumstäbe, die die 437 Stellplätze vom nördlichen Außenraum trennen. Weil dieses Parkdeck kein gewöhnliches Gebäude ist, aber auch, weil es um die Gestaltung einer sehr eigentümlich proportionierten Fläche (Verhältnis Länge/Breite: 70/1) ging, konnten sich die Architekten hier keine »normale« Fassade vorstellen. Stattdessen entwickelten sie eine Struktur aus weißen, gelben, hell- und dunkelgrün pulverbeschichteten Aluminiumhohlprofilen, die sich in vier hintereinander gestaffelten Ebenen so verschränken, dass ein sich wiederholendes Muster aus rautenförmigen Öffnungen entsteht. Diese raumhaltige Schichtung präsentiert sich je nach Perspektive auf völlig unterschiedliche Art und Weise: Wer den Fußweg unmittelbar am Parkdeck entlanggeht, nimmt v. a. die äußeren dunkelgrünen Stäbe wahr, die sich im flachen Blickwinkel zu einer Fläche zusammenziehen. Erst wer die Struktur aus größerer Entfernung betrachtet, erkennt das übergeordnete Wellenmuster, das selbst bei genauerem Hinsehen Rätsel aufgibt. Schließlich scheinen die vier Stabscharen stets parallel zu stehen.

Tatsächlich entsteht die Wellenform durch minimale Verschiebungen der oberen und unteren Befestigungspunkte, was von einem Stab zum nächsten zu geringfügig abweichenden Winkeln führt. Konstruktiv war dies relativ einfach zu lösen: mit ausschließlich geraden Stäben, die sich mit dem immer gleichen Detail in einfachen Stahlschienen befestigen ließen. Um jedoch zuvor die richtigen Stabzuschnitte und Löcher an den Befestigungsprofilen definieren zu können, entwickelten die Architekten eigens ein Computerprogramm, das bei Veränderungen des Entwurfs ein unkompliziertes Variieren und Nachführen aller Stäbe ermöglichte, und mit dem sich unkompliziert zugleich auch die Montageplanung erstellen ließ. Letztlich entstand auf diese Weise nicht nur eine relativ kostengünstige Art, die hier geparkten Autos auszublenden, sondern auch ein bemerkenswertes Land Art-Objekt, das eine notwendige Parkierungsanlage zum anmutigen Vermittler zwischen der nördlichen Erschließungs- und Festplatzfläche und der südlichen Donaulandschaft werden lässt. Von diesem Fingerspitzengefühl der Architekten dürfen sich die Planer der leider zumeist seelenlosen Parkdecks dieser Welt gern eine Scheibe abschneiden.db, Di., 2015.03.31

31. März 2015 Roland Pawlitschko