Editorial

Wilde Tiere sind in unserer Bilderwelt allgegenwärtig, doch aus unserem physischen Alltag sind sie weitestgehend verschwunden. Der Zoo soll den Menschen die Möglichkeit eröffnen, sie aus der Nähe zu erleben.

Ab dem 7. Juni 2014 wird die prächtige neue Anlage des Elefantenparks im Zürcher Zoo einen Teil dieser Aufgabe übernehmen. Wer hier den Asiatischen Elefanten begegnet, erfährt, wie anspruchsvoll die Zoohaltung geworden ist – und welche Widersprüche ihr nach wie vor innewohnen. Immerhin, nach heutiger Zoophilosophie soll sich das Tier in seinem sozialen Verhalten frei entfalten können. Entsteht dabei eine Art Tierarchitektur? Wird der Architekt zum Elefantenflüsterer?

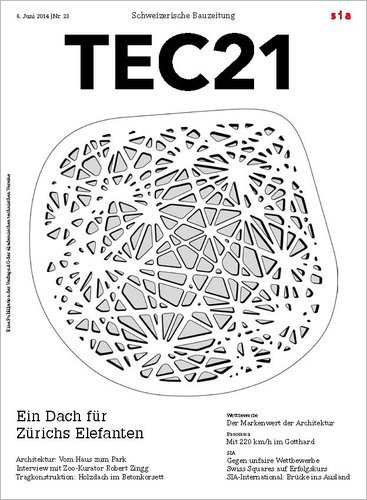

Das Gespräch mit dem Zoo-Kurator Robert Zingg thematisiert den Anspruch, artgerechte Haltung mit einer Erlebniswelt für die Besuchenden zu vereinen. Architektur und Landschaft sind gekonnt ineinander verflochten, um die zahlreichen Nutzflächen in einer natürlich anmutenden Umgebung unterzubringen. Auch die technische Leistung hinter dem frei geformten Elefantenhaus ist beachtlich. Damit die sichtbare Holzkonstruktion 80 m weit spannen kann, wurde dem natürlich gewachsenem Material alles abverlangt – es wurde getestet, zersägt, verschraubt, vorgespannt und geschichtet. So entstand am Ende ein robustes Tragwerk.

Die oben gestellten Fragen zur tiergerechten Architektur bleiben dagegen bis auf Weiteres unbeantwortet – die Dickhäuter neigen nicht zum Dialog.

Thomas Ekwall

Inhalt

AKTUELL

08 WETTBEWERBE

Der Markenwert der Architektur

15 PANORAMA

Mit 220 km/h im Gotthard

19 VITRINE

Im Dienst der Dickhäuter

24 GEGEN UNFAIRE WETTBEWERBE

Swiss Squares auf Erfolgskurs | SIA-International: Brücke ins Ausland | Neuzugänge

29 VERANSTALTUNGEN

THEMA

30 EIN DACH FÜR ZÜRICHS ELEFANTEN

30 VOM ELEFANTENHAUS ZUM ELEFANTENPARK

Christoph Wieser

Architektur und Landschaft im Einklang mit der heutigen Zoophilosophie.

35 «DEN ELFANTEN IST DAS DACH EGAL»

Claudia Carle, Judit Solt

Senior Kurator Robert Zingg über die Ansprüche von Mensch und Tier.

38 HOLZDACH IM BETONKORSETT

Thomas Ekwall

Eine Holzschale im Spannungsfeld zwischen Wunschvorstellung und technischer Machbarkeit.

44 STELLENINSERATE

53 IMPRESSUM

54 UNVORHERGESEHENES

«Den Elefanten ist das Dach egal»

Unter artgerechter Tierhaltung stellen sich Fachleute und Besucher nicht unbedingt das Gleiche vor. Der Elefantenpark möchte beiden gerecht werden: den neuen Erkenntnissen der Tierforschung und dem Wunsch der Besucher nach einem naturnahen und spannenden Lebensraum.

TEC21: Herr Zingg, Zoos dienen heute nicht mehr nur dazu, Tiere zu halten und auszustellen, sondern bauen eine Umgebung nach, die ihrem natürlichen Lebensraum möglichst ähnlich ist. In unseren Breitengraden braucht es dafür in der Regel ein Dach.

Bei dem 2003 eingeweihten Masoala-Regenwald entschied sich der Zoo Zürich für eine rein funktionale Lösung, beim Elefantenpark wurde das Dach gestaltet. War das ein Wunsch des Zoos, oder hat es sich aus dem Architekturwettbewerb ergeben?

Robert Zingg: Architekten haben es nicht einfach im Zoo. Ein Ausspruch des früheren Zoodirektors Heini Hediger war: «Das gefährlichste Tier im Zoo ist der Architekt.» Das soll nichts anderes aussagen, als dass der Zoo der falsche Ort ist, um sich ein Denkmal zu setzen. Hier muss die Funktionalität im Vordergrund stehen. Was den Elefantenpark betrifft, wussten wir, dass das Gebäude nicht nur riesig sein würde, sondern auch von oben gut sichtbar, weil es am Hang steht. Damit ein solcher Bau mit einer Dachfläche von ca. 6000 m² den Besucher nicht erschlägt, sollte er möglichst leicht und wie eine natürliche Form wirken. Unter den 50 Wettbewerbsbeiträgen gab es dafür verschiedenste Lösungen – von Glashäusern über ganze Felslandschaften, in die das Haus integriert war, bis hin zu durchbrochenen Hüllen wie der jetzt realisierten. Das Lichtspiel unter dieser Hülle ähnelt demjenigen in einem Wald. Der Besucher soll möglichst kein Gebäude, sondern einen Lebensraum betreten. Diesem Anspruch dient die Architektur.

Die Inszenierung des natürlichen Lebensraums wird also in erster Linie für die Besucher gemacht, nicht für die Tiere?

Zingg: Ja, das Dach ist sicher ein Element, bei dem es um die Gesamtwirkung auf die Besucher geht – den Elefanten ist es egal. Heutige Besucher haben Reisen unternommen und Filme gesehen und darum eine bestimmte Vorstellung vom Lebensraum der Tiere. Eine fantasielose Umgebung mit nur ein paar Zäunen kommt einfach schlecht an – ungeachtet dessen, ob das Tier darin gut zurechtkommt oder nicht. Ein schönes Beispiel ist das Gehege des Brillenbären mit einer wunderbaren Felswand im Hintergrund. Dem Brillenbären ist es egal, aus welchem Material diese Wand ist; sie ist einfach ein Hindernis, das er nicht überwinden kann. Aber damit es für die Besucher stimmt, hat man etwas geschaffen, das natürlich wirkt. Die Besucher müssen das Gefühl haben, dass die Tiere gut gehalten werden.

Im Elefantenpark ist eine waldartige Umgebung entstanden.

Zingg: Ja, der Asiatische Elefant wäre in einem immergrünen Wald zu Hause. Das lässt sich im Zoo aber nicht 1 : 1 umsetzen, weil die Elefanten den schnell zerstören würden. Wir versuchen daher, mit Totholzbäumen einen Wald zu suggerieren. Auch die Besucher werden sich in einem waldähnlichen Bereich bewegen, wenn die Pflanzen grösser geworden sind. Zur Inszenierung gehört ausserdem die Komposition der Blickachsen: Die Besucher schauen nie in eine grosse Menschenmenge. Auch die technischen Einrichtungen soll man möglichst nicht sehen. Gerade beim Elefant ist das eine spezielle Herausforderung. In einem Gehege für ein Tier, das eine Stosskraft von bis zu 15 t entwickeln kann, braucht es nun einmal massive Wände, die man dann zu kaschieren versucht. Trotzdem bauen wir nicht einfach nur Kulissen. Unsere Verantwortung liegt auch beim Tier.

Welche Anforderungen gab es denn von Seiten der Tierhaltung an den neuen Elefantenpark?

Zingg: Im Masterplan 2030 des Zoos ist schon länger festgelegt, dass es eine neue Elefantenanlage geben wird. 2007 haben wir begonnen, uns konkret Gedanken zu machen, was die Anlage leisten soll.

Ein Wunsch war ein deutlich grösseres Haus, weil die Tiere in unserem Klima etwa die Hälfte des Jahres drinnen verbringen. Wir wollen ihnen daher auch im Innenbereich etwas Interessantes bieten. Auf einer grösseren Fläche hat man mehr Optionen für vielfältige Einrichtungen. Ein weiterer Wunsch war, den Elefantenkühen die Möglichkeit zu geben, ihre natürliche Sozialstruktur in Form von matrilinearen Gruppen zu entwickeln. Wir möchten, dass in Zukunft Mütter und Töchter zusammenbleiben und sich so Weibchenverbände bilden können.

Wieso war das in der alten Anlage nicht möglich?

Zingg: Bisher war das nie das Ziel. Früher haben wir jeweils Einzeltiere von anderen Zoos übernommen. Wenn für ein Jungtier nicht genug Platz da war, hat man es auch wieder einzeln

an andere Zoos abgegeben. Man hat es also aus einem sozialen Kontext herausgenommen, in einen neuen gebracht und damit sozial geschwächt. Dass man soziale Einheiten beibehalten möchte, ist eine neuere Entwicklung, die auf Erkenntnissen der modernen Tierhaltung beruht. Allerdings sind dafür spezielle Anlagen nötig: Zum einen braucht es für grössere Gruppen mehr Platz, zum anderen wird sich die Dynamik innerhalb der Gruppe anders entwickeln.

Inwiefern?

Zingg: Wenn die matrilineare Sozialstruktur richtig ausgeprägt ist, wird der Elefantenpfleger zum schwächsten Glied in der Gruppe. Um seine Sicherheit zu gewährleisten, müssen wir ihn aus dem Sozialgefüge herausnehmen und das Managementsystem ändern. In der alten Anlage hatten die Tierpfleger direkten Kontakt zu den Elefantenkühen («hands on») und die Rolle des Alphatiers inne. In der neuen Anlage gehen wir – wie bisher schon bei den Elefantenbullen – zum sogenannten geschützten Kontakt («protected contact») über, bei dem immer eine Barriere zwischen Tier und Pfleger besteht. Das setzt entsprechende Räume voraus, in denen die Tiere zum Beispiel für medizinische Behandlungen isoliert werden können. Zudem wird es möglicherweise mehr Auseinandersetzungen zwischen den Tieren geben, wenn der Tierpfleger nicht mehr dazwischen geht. Daher braucht es sowohl innen als auch aussen Räume, um die Tiere bei Bedarf zu separieren.

Der Elefantenbulle bleibt nach wie vor allein?

Zingg: Jungbullen kann man weiterhin im Alter von 4 bis 5 Jahren weggeben. Dann werden sie etwas schwierig im Handling und würden auch im Freiland die Herde verlassen, um sich mit anderen Jungbullen zu einer Junggesellengruppe zusammenzuschliessen. Wir werden aber in Kürze noch einen Jungbullen als Partner unserer beiden jungen Weibchen dazubekommen, um Inzucht zu vermeiden.

Der Bullenbereich liegt abseits der Besucherzonen im Hintergrund der Anlage, weil Bullen manchmal etwas unberechenbar sind und man sie daher nicht an der Front haben möchte.

Was beim neuen Elefantenpark auffällt, sind die vielen Wasserflächen und der Sand- anstelle des Betonbodens im alten Elefantenhaus.

Zingg: Der weiche Boden ist besonders für die älteren Tiere angenehmer. Die Bullen mit den grossen Stosszähnen können sich besser zum Schlafen hinlegen, und die Tiere haben allgemein weniger Nagelprobleme. Einen festen Boden, der leicht zu reinigen ist, hat es nur noch in den Managementboxen, wo die Tiere nur temporär sind.

Wasser ist ein wichtiges Element im Lebensraum der Elefanten. Daher hat es im Innen- und im Aussenbereich verschiedene Bassins, von seicht bis so tief, dass die Elefanten richtig schwimmen können.

Kommen all diese Vorgaben daher, dass man heute besser als beim Bau des alten Elefantenhauses vor 40 Jahren versteht, wie man Elefanten artgerecht hält – oder misst man dem heute einfach mehr Gewicht bei?

Zingg: Man hat in der Zwischenzeit sehr viel gelernt, zum einen im Freiland, aber auch aus der Haltung im Zoo. Man weiss heute zum Beispiel, dass Elefanten 16 bis 18 Stunden pro Tag auf Futtersuche sind. Wir haben uns daher überlegt, wie wir das Fütterungssystem für sie anspruchsvoller machen können. Es gibt etwa 40 Futterstellen in der neuen Anlage. Ein Teil davon lässt sich über eine Zeitschaltuhr auslösen, sodass die Fütterungszeiten nicht mehr an die Präsenz der Tierpfleger gekoppelt sind. Zudem bekommen sie nicht mehr einfach einen Haufen Heu, sondern nur kleine Portionen, die sie aus den Futterstellen herausklauben müssen. Die Elefanten sollen längere Zeiträume mit der Futtersuche verbringen und ihre Geschicklichkeit nutzen.

Der Zoo versucht also, sowohl den Ansprüchen der Tiere als auch den Erwartungen der Besucher gerecht zu werden.

Zingg: Die Ansprüche der Tiere werden so «verpackt», dass eine auch für die Besucher interessante Anlage entsteht. Die ernsthaft geführten Zoos entwickeln sich in Richtung Naturschutzzentren.

Die Tiere fungieren dabei als Botschafter ihrer Art, die die Besucher emotional abholen, damit sie für Informationen zugänglich sind. Wir möchten zum Beispiel erreichen, dass die Besucher die Verbindung zwischen der Zerstörung des Lebensraums Regenwald und dem Aussterben der darin lebenden Tiergemeinschaften erkennen. Die Leute sollen realisieren, dass wir alle in diese Zerstörung involviert sind und mit unserem täglichen Konsumverhalten beeinflussen können, wie es dort weitergeht.

Hinzu kommen in letzter Zeit Projekte, mit denen der Zoo versucht, den Lebensraum in den Herkunftsländern der Tiere zu erhalten.

Zingg: Ja, mit allen grösseren Projekten, die wir in letzter Zeit realisiert haben, ist ein Freilandprojekt verbunden. Beim Kaeng-Krachan-Elefantenpark bringen wir uns über eine Patenorganisation im gleichnamigen Nationalpark in Thailand ein, um im Konflikt zwischen Mensch und Elefant zu vermitteln.

Worin besteht dieser Konflikt?

Zingg: Der Mensch dehnt seinen Lebensraum immer weiter aus und zerstört denjenigen der Elefanten. Zudem realisieren die Elefanten, dass es bei den Menschen Felder mit Pflanzen gibt, die sie selber gern verspeisen. Die Frage ist, wie man diesen Konflikt so lösen kann, dass eine Win-win-Situation für beide Seiten entsteht. Wir werden diese Probleme im Elefantenpark symbolisch darstellen, etwa mit einer Hütte, die von Elefanten halb eingedrückt ist. Auch die Lodge im thailändischen Stil dient unter anderem dazu, dieses Thema aufzugreifen. Wir wollen zeigen, wie die Leute in Thailand mit diesen Problemen umgehen und wie man sie dabei unterstützen kann.TEC21, Fr., 2014.06.06

06. Juni 2014 Claudia Carle, Judit Solt