Editorial

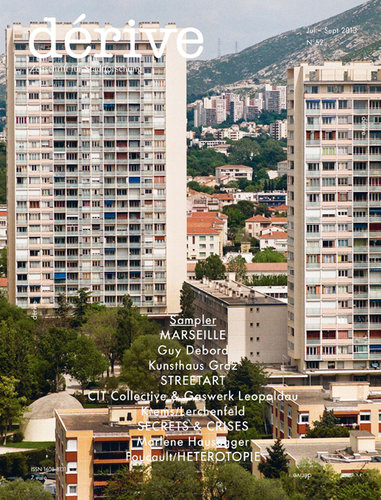

Nach zwei Jahren, in denen wir ausschließlich Schwerpunkthefte veröffentlicht haben, erwartet Sie in dieser Sampler-Ausgabe wieder einmal eine breite Palette an Themen. Doch wie immer bestehen auch zwischen den Artikeln der Sampler-Hefte zahlreiche Querverbindungen, die sich wie von selbst zu kleinen thematischen Hubs formen. Der größte dieser kleinen Schwerpunkte im vorliegenden Heft widmet sich der Kulturhauptstadt, eine Auszeichnung, die derzeit jährlich zwei bis drei europäische Städte verliehen bekommen. Reichte anfangs alleine der Titel Kulturhauptstadt aus, um – in erster Linie touristische – Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, bedarf es mittlerweile Riesenbudgets und großangelegten Museumsneubauten um medial zu punkten. Auch Marseille 2013 durfte sich bisher vor allem dank der kulturellen Neubauten über breite Berichterstattung in den Feuilletons der großen Tageszeitungen freuen, von Kosiče hört man hingegen wenig bis gar nichts. Wenn doch ein Informationshäppchen unsere Aufmerksamkeit findet, dann die Feststellung, dass Kosiče zwar schön sei, von einem Kulturhauptstadtprogramm aber weit und breit nichts zu sehen wäre. Pech gehabt (bzw. zu wenig Geld) – die nächste bitte! Neben der Berichterstattung über das eindrucksvolle neue MuCEM eignet sich Marseille jedoch tatsächlich hervorragend, um die Thematik Kulturhauptstadt in ihrer ganzen Fülle darzustellen, was Daniel Winkler für dérive gemacht hat. Die Fotos aus Marseille und somit auch das Coverfoto stammen von Frédéric Singer, der seit dieser Ausgabe als Fotoredakteur bei dérive werkt, worüber wir uns ganz besonders freuen. Als weiterer Beitrag der neuen dérive-Fotoredaktion findet sich eine Auswahl des Fotoessays Secrets & Crises der griechischen Fotografin Zoe Hatziyannakis in diesem Heft.

Hatziyannakis thematisiert damit den Wunsch der griechischen Bevölkerung nach transparenten Entscheidungsprozessen und Einblicken hinter die Kulissen der Macht.

Bei der Kombination Museumsneubau und Kulturhauptstadt fällt einem hierzulande unweigerlich der so genannte friendly alien ein, wie das Kulturhauptstadtprodukt Kunsthaus Graz liebevoll genannt wird. Zehn Jahre ist es her, dass Graz Kulturhauptstadt war, und wenn davon – außer einem Berg Schulden – etwas geblieben ist, was noch heute daran erinnert, dann ist es wohl das Kunsthaus und ein zweites Bauwerk, die Acconci-Insel. Unsereins als kritischer Stadtforscher war ja immer der Meinung, die Standortwahl für das Kunsthaus sei ein geschickter, strategischer Schachzug der Stadtverwaltung gewesen, um die Murvorstadt einem Aufwertungsprozess zu unterziehen. Sigrid Verhovsek, die in akribischer Forschung die Geschichte des Kunsthauses aufgearbeitet hat, klärt uns in ihrem Beitrag jedoch auf, dass wohl alles viel einfacher und gleichzeitig viel komplizierter gewesen ist.

Von Kunst und Stadt handelt gleich noch ein Beitrag dieser Ausgabe: Es geht um Streetart, im Speziellen um den Hamburger Sprayer OZ, der insgesamt acht Jahre wegen »fortgesetzter Sachbeschädigung« im Gefängnis verbrachte und nun in der medialen Öffentlichkeit vom »Schmierfinken« zum Künstler aufsteigt. Eine gute Gelegenheit für die AutorInnen Jorinde Reznikoff und KP Flügel auch der Frage nachzugehen, ob Streetart in Zeiten von Kommerzialisierung, Guerilla- und Stadt-Marketing noch als widerständige autonome Kunstform zu sehen ist oder längst als Teil des Spektakels dient.

Mit ganz anderen Problemen sind die BewohnerInnen von Lerchenfeld, einem Stadtteil der niederösterreichischen Kleinstadt Krems, konfrontiert: Seit einem Kriminalfall im Jahr 2009, bei dem ein Jugendlicher bei einem Einbruch von einem Polizisten erschossen wurde, taucht Lerchenfeld in den Medien nahezu ausschließlich als »Glasscherben-Viertel« bzw. »Ghetto« auf. Anne Erwand hat sich Image-Entwicklung und Leben im Viertel angesehen und erzählt eine Geschichte von innerösterreichischer wie grenzüberschreitender Arbeitsmigration, Stigmatisierung, Selbst- und Fremdwahrnehmung.

Wer dérive zum Namen seiner Zeitschrift macht, geht eine gewisse Verpflichtung zur Auseinandersetzung mit der Situationistischen Internationalen ein, was diesmal Stephan Grigat für uns unternimmt. In einer kritischen Reaktion auf einen Beitrag von Thomas Ballhausen über die Aktualität von Guy Debords Denken in dérive 46 streicht Grigat »die radikale Gesellschaftskritik, die Debords Kunst-, Architektur- und Medienkritik zugrunde liegt«, dargelegt in Debords Die Gesellschaft des Spektaktels, hervor, die Grigat im nicht versiegenden Interesse an der SI und Guy Debord vernachlässigt sieht.

In der 40. Folge der Serie Geschichte der Urbanität von Manfred Russo steht Michel Foucaults Text Andere Räume im Mittelpunkt. Foucault, der sich in Überwachen und Strafen bemühte, den Begriff des Spektakels als obsolet und für die Analyse der zeitgenössischen Gesellschaft ungeeignet darzustellen, hat in dem einflussreichen Text Andere Räume den Begriff der Heterotopie geprägt, der seither zum festen Bestandteil des Vokabulars für den Raumdiskurs geworden ist.

Das Kunstinsert Woanders und vor Ort hat die Künstlerin Marlene Hausegger für dérive gestaltet. Ihre Interventionen sind »räumliche Eingriffe, die auf einer präzisen Analyse der referenzierten Kunst- oder Architekturikonen beruhen« wie Paul Rajakovics und Barbara Holub in ihrem Text zu Hauseggers Arbeit schreiben.

Bevor ich Ihnen nun einen schöne Sommer wünsche, nehmen Sie bitte noch Ihren Kalender zur Hand und reservieren Sie sich die Tage vom 4. bis zum 13. Oktober: Da findet nämlich zum 4. Mal urbanize!, unser internationales Festival für urbane Erkundungen in Wien statt, das heurige Thema: Citopia NOW!

Christoph Laimer