Editorial

Von Korridoren und Blackboxes, Big Boxes und logistischen Landschaften

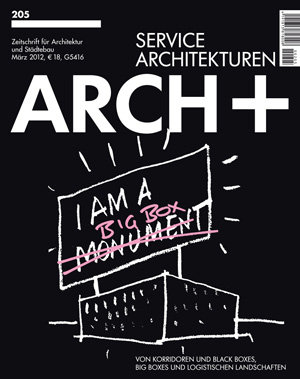

Jeder kennt sie. Doch niemand nimmt sie bewusst wahr. Schon gar nicht Architekten. Meist erlebt man sie nur im Vorbeifahren. Sobald man die Stadt verlässt oder sich ihr nähert, ist man von ihnen umgeben. Ihre Gebäude säumen die Autobahnzufahrten und Bahntrassen. In ihrer fast monumentalen Banalität versperren sie den Blick auf das Land. Die Rede ist von den Infrastrukturbauten, den un-dekorierten Schuppen der entwickelten Dienstleistungsgesellschaft, um Robert Venturi zu paraphrasieren, der sich als einer der ersten mit diesem Phänomen beschäftigt hatte.

Sie bilden längst eine eigene Kategorie von Landschaft – eben jene der logistischen Landschaft. Mit dieser Ausgabe untersuchen wir sie als eine der zentralen Aufgaben der Architektur im 21. Jahrhundert.

In der Regel reagiert man mit Abscheu auf die scheinbar ungeplanten Landschaften der Servicearchitekturen. Sie verführen zum Kulturkonservativismus in Bezug auf die Veränderungen von Stadt und Land. Ein solcher Kulturkonservativismus hat in Deutschland weit zurückreichende Wurzeln und prägte die Sichtweise besonders vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre.

Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an den konservativen Architekten und Kulturkritiker Paul Schultze-Naumburg und seine kurz nach 1900 entstandene neunbändige Buchreihe Kulturarbeiten, deren letzte drei Bände sich der „Gestaltung der Landschaft durch den Menschen“ widmeten. Schon in Kenntnis seines späteren Wirkens im Dienste der Nationalsozialisten wird die Auseinandersetzung mit seinen im konservativen Geist des frühen Werkbunds formulierten Handlungsanweisungen heute anders ausfallen müssen, auch wenn sie in ihrer Kritik der Landschaftszerstörung heutigen Positionen scheinbar ähneln. Ebenso wenig kann man heute außer Acht lassen, dass die industrialisierte Landschaft kein bloßes Gegenüber mehr ist zur alten Stadt und zur „unberührten Natur“, die man durch soziale und ästhetische Strategien wieder aus der Welt schaffen könnte. Nicht nur sind wir ein Teil dieser industrialisierten Landschaft, sondern wir produzieren sie täglich neu – gerade auch in ihren jüngsten Ausprägungen. Denn wer erliegt nicht dem leichthändigen Kauf im Internet und setzt damit eine ungeheure logistische Infrastruktur in Gang, die wir in dieser Ausgabe in ihren verschiedenen Aspekten aufzeigen. Mit einem Klick befördern wir zudem unbewusst eine Tendenz zur Globalisierung des Handels, welche die Stadt insgesamt in einen warenästhetischen Showroom des E-Commerce verwandelt.

Fragen der Globalisierung des Städtischen standen bereits im Mittelpunkt der letzten ARCH Ausgabe zur „Krise der Repräsentation“. Dort haben wir nach deren Auswirkungen auf die Stadt gefragt, und zwar in bewusster Eingrenzung auf den mitteleuropäischen Kontext. Diese Fragestellung mündet in ein bezeichnendes Paradoxon: Einerseits führt sie gegenwärtig zur Rekonstruktion im Zweiten Weltkrieg zerstörter deutscher Stadtzentren, die fast wie Phönix aus der Asche wiedererstehen.

Andererseits bewirkt sie gerade im Versuch, an die untergegangene historische Identität der Städte anzuknüpfen, eine radikale Modernisierung der Stadt, die keinen Stein mehr auf dem anderen belässt – mit der Konsequenz, dass der deutsche Sonderweg zu einem spannungsreichen Verhältnis zwischen einer globalisierten Ökonomie und der Sehnsucht nach historischer Kontinuität führt.

Man wähnt sich im falschen Film bzw. in den Kulissen einer Architektur, die NS-Zeit, Krieg und Wiederaufbau ausblendet. Dabei bilden diese neuen Altstädte nur die Bühne für ein globalisiertes Konsumverhalten, das sich kaum von demjenigen in anderen Städten unterscheidet, heißen diese nun New York, Singapur oder Shanghai. Das Verhältnis von Globalisierung und Sehnsucht nach historischer Kontinuität nimmt unter diesen Bedingungen eine ganz besondere, nicht ungefährliche Bedeutung an. Stadt wird in dieser Inszenierung der Warenästhetik unterworfen, ja selbst zur Ware.

Mit dieser Ausgabe wollen wir uns nun mit der meist ausgeblendeten Rückseite dieser inszenierten Stadt des Spektakels beschäftigen. Susan Nigra Snyder und Alex Wall sprechen vom Gegensatz zwischen der Rückseite – „Backstage“ – und der „Frontstage“, zur Schauseite der Stadt. Durchgesetzt hat sich als Bezeichnung für den Backstage inzwischen die logistische Landschaft.

Mit diesem Terminus werden seit über einem Jahrzehnt die sich neu herausbildenden Landschaften der Häfen, Flugplätze, Autobahnen, Eisenbahnen, der Service-, Distributions-, Daten- und Callcenter bezeichnet. Sie bilden die Basis der Globalisierung, d.h. des Übergangs zu einem auf weltweiter Distribution basierenden Wirtschaftsmodell, dessen neue „Just-in-Time“-Gesetzmäßigkeiten Produktion und Konsum von globalen Waren-, Kommunikations- und Kapitalströmen abhängig machen. Indem wir die Auswüchse der wirtschaftlichen Entwicklung des noch jungen Jahrhunderts als Landschaft lesbar machen, wollen wir sie zugleich als Gestaltungsaufgabe zugänglich machen. Denn diese Räume müssen zu einer Aufgabe von Architektur und Stadtplanung werden, wenn sie nicht zu Wegwerflandschaften und -architekturen werden sollen.

Deshalb ist diese Ausgabe ein erster Versuch, sich den Aufgabenstellungen des 21. Jahrhunderts zu stellen.

Damit greifen wir zwei Themen auf, die seit den 1950er Jahren Architekten und Stadtplaner umtreiben, und zwar gerade moderne Architekten, die sich mit allen Fasern ihres Körpers ungebrochen dem Fortschritt der Industriegesellschaft verpflichtet sahen: die Verlandschaftlichung der Stadt und die Industrialisierung der Architektur. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an so unterschiedliche Konzepte wie die Stadtlandschaft von Hans Bernhard Reichow oder Hans Scharoun und an das modulare Bauen von Konrad Wachsmann oder Fritz Haller. Angesichts der heutigen postindustriellen Gesellschaft ergeben sich folgende Fragen fast wie von selbst: An welchen technischen, aber auch gesellschaftlichen Problemen sind diese Konzepte gescheitert (man denke nur an den Abriss der Metastadt oder die Verödung der Sennestadt), welche Potentiale bergen sie (man denke zum Beispiel nur an Konrad Wachsmanns Wendepunkt im Bauen von 1959, das eine ganze Generation bewegte), und welche Perspektiven können diese Konzepte heute eröffnen, wenn man sie unter der Bedingung gegenwärtiger gesellschaftlicher, kultureller und technischer Möglichkeiten aufgreift und weiterdenkt.

Modular zu bauen war damals ein Programm fast utopischen Zuschnitts, zu dessen Beleg Studien von Zukunftsforschern über den sozialen Wandel herangezogen wurden. Heute muss der soziale Wandel nicht mehr beschworen werden. Er ist ein Diktat der Realität bzw. eine abhängige Variable des frei flottierenden Kapitals. Auf diese Unfassbarkeit des Programms zielt Jesse LeCavalier in seinem Beitrag „All diese Zahlen …“‚ wenn er schreibt, dass die Gehäuse des Walmart-Komplexes keine „fixen Orte“ mehr sind, sondern nur noch „temporäre Knotenpunkte von Waren und Information“, Hybride also, die sich nur noch durch die Infrastrukturen definieren – die globalen Transport-, Kommunikations- und Kapitalflüsse. Unmittelbarer Ausfluss dieser materiellen und immateriellen Ströme sind die logistischen Landschaften weltweit.

Hat der Anspruch auf Gestaltung der logistischen Landschaft gegen diese Effizienzvorgaben eine Chance? Er wird aussichtslos bleiben, solange er meint, durch Rückgriff auf den Städtebau der alten Stadt oder durch Anspruch nach Autonomie der Architektur die Gegenwart noch beherrschen zu können. Dieser Anspruch wird genauso scheitern wie die modernen Utopien gescheitert sind – mit dem wichtigen Unterschied, dass von ihm außer den Kulissen des Konsums kaum etwas übrigbleiben wird, während der utopische Überschuss der Moderne immer noch nachwirkt. So könnten sich neue Perspektiven eröffnen, wenn wir bei den „grenzwertigen“ Versuchen der 1960er Jahre ansetzen. Grenzwertig meint in diesem Zusammenhang jene Ansätze und Konzepte von damals, die sich um die Auflösung der Grenzen zwischen den Disziplinen, zwischen Architektur und Ingenieurwesen, zwischen Architektur und Sozialwissenschaften, zwischen Architektur und Informatik oder Systemtheorie bemühten, um zu einem Verständnis von Architektur und Stadt vorzustoßen, das sich nicht mehr disziplinär bestimmen lässt und dessen Chancen erst durch die von Aldo Rossi eingeleitete Wende des Architekturdiskurses in den 1970er Jahren zunichte gemacht wurden. Dort wieder anzusetzen, würde aber heute heißen, die damals wie heute tabuisierte Frage nach der Gestaltungsmacht von Architektur und Stadt aufzugreifen: Sind diese Entwicklungen noch mit den Mitteln von Architektur und Stadt zu beherrschen oder stehen diese nicht selbst zur Disposition? Und wenn ja, durch welche Hybride von Querschnittsdisziplinen sind sie zu ersetzen? Es sind Fragen, die nicht nur explizit konservativ Konzepte, sondern die Interventionsmöglichkeiten von Architektur und Stadt überhaupt betreffen. Nur so lässt sich der versperrte Zugang zur Realität und damit auch derjenigen zur Gestaltung der logistischen Landschaft freilegen.

Der Weg dahin führt über die Erkenntnis, dass die logistischen Landschaften nicht nur die Kehrseite der aufgehübschten Stadtzentren sind, sondern letztere ohne den Sprawl von Flugplätzen, Autobahnen, Eisenbahnen, Service-, Distributions-, Daten- und Callcentern gar nicht lebensfähig wären. Diese Ambivalenz der zeitgenössischen Stadt macht die Vergeblichkeit absoluter Modelle deutlich, in denen wir bisher zu denken gewohnt waren. Es geht nicht mehr darum, Probleme ein für alle Mal und für jeden Maßstab allgemeingültig zu lösen, von der Servicedecke bis zur planetarischen Stadt, wie es Georg Vrachliotis in seinem Beitrag „Der infrastrukturelle Raum“ am Beispiel des Schaffens von Fritz Haller zeigt. Wir müssen stattdessen lernen, den jeweils besonderen Ort und die spezifische Aufgabe nicht nach den Imperativen eines allgemeingültigen Modells zuzurichten – ganz gleich ob dieses Modell nun Stadtlandschaft oder Europäische Stadt heißt. Wir müssen lernen, zu differenzieren und nach Maßgabe der konkreten Situation zu entscheiden. „Situativer Urbanismus“ haben wir vor einiger Zeit diesen Ansatz genannt und mit einer entsprechenden Ausgabe ein Konzept von Stadt zu propagieren versucht, das nicht mehr auf ein Modell zu reduzieren ist, aus denen sich dann die konkreten städtischen Situationen deduzieren lassen. Stattdessen gilt es heute zu erkennen, dass die Vielfalt an ganz unterschiedlichen Situationen erst das Städtisch-Sein und damit auch die Struktur der Stadt ausmacht.

Die Unterwerfung des Landes unter die Stadt ist kein neues Thema. Neu dagegen ist, dass die logistische Landschaft heute weltweit auftritt und damit ein neues Verhältnis von Herrschafts- und Dienstbarkeitsarchitektur eingeführt wird. Daher beschränkt sich die Ausgabe nicht nur auf die Gegenwart, sondern ordnet im ersten Teil die neuen Logistiklandschaften in eine architekturhistorische Perspektive ein. Wir kontrastieren dabei die urbanistische Ebene der Logistik mit den Architekturen der Dienstbarkeit. Historisch beginnen wir mit der Einführung von „Versorgungswegen, geheimen Gängen, unscheinbaren Tapetentüren und speziellen Dienstbotenstiegen“, welche die Enfiladen als „Magistralen der Macht“ in den Palästen des 17. Jahrhunderts „doppeln“, wie Markus Krajewski im einleitenden Essay schreibt. Die Entwicklung setzt sich fort mit der Mutation des Geheimgangs zum Korridor, der dem transversalen Durchschreiten des Raumes mittels der Enfilade die tangentiale Erschließung entgegenstellt (vgl. Stephan Trüby, S. 26 ff.). Im 19. Jahrhundert findet die Korridorerschließung als architektonisches Ordnungselement breite Anwendung in diversen staatlichen Großbauten wie Krankenhäusern, Gefängnissen, Kasernen und Mietshäusern. Der Korridor wird zum Werkzeug des „Zirkulationsmanagements für Personen“ in der Disziplinargesellschaft.

Mit dem parallelen Blick auf die dienende Infrastruktur der Architektur und der Stadt machen wir auf die Bedeutung der Distribution für die postindustrielle Dienstleistungsgesellschaft aufmerksam. Der Begriff der Distribution, wie ihn Marx 1858 in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie verwendet, bietet in seiner Vieldeutigkeit im Kontext der logistischen Landschaft unterschiedliche Zugänge zum Thema: Einerseits meint Distribution im einfachsten Sinne die Verteilung, also den Vertrieb der Waren, die heute darüber hinaus auch die globale Ebene der Just-in-Time-Produktion, des Outsourcing und Offshoring sowie die der digitalen Vernetzung und der immateriellen Güter des E-Commerce einschließt. Andererseits gebraucht Marx den Begriff auch im Sinne der gesellschaftlichen Wohlstandsverteilung, womit indirekt die Frage der Verteilungsgerechtigkeit angesprochen wäre. Angesichts der ideologischen und ökonomischen Basis der Globalisierung als Grundlage der logistischen Landschaften ist diese Frage weiterhin von großer Brisanz.

Vor dem Hintergrund der aktuellen ökonomischen und ökologischen Krisen müssen wir jedoch einen dritten, postmarxistischen Aspekt der Distribution ins Auge fassen: die der Risikoverteilung. Nach Ulrich Beck unterscheidet sich die gegenwärtige „zweite Moderne“ von der ersten, industriegesellschaftlichen Moderne vor allem im Wechsel von der „Logik der Reichtumsverteilung“ zur „Logik der Risikoverteilung“: „In der fortgeschrittenen Moderne geht die gesellschaftliche Produktion von Reichtum systematisch einher mit der gesellschaftlichen Produktion von Risiken. Entsprechend werden die Verteilungsprobleme und -konflikte der Mangelgesellschaft überlagert durch die Probleme und Konflikte, die aus der Produktion, Definition und Verteilung wissenschaftlich-technisch produzierter Risiken entstehen.“ (Ulrich Beck: Risikogesellschaft, 1986) Beck zufolge geht es heute in der Risikogesellschaft immer mehr um die Folgenbewältigung „der technisch-ökonomischen Entwicklung selbst.

Der Modernisierungsprozeß wird „reflexiv“, sich selbst zum Thema und Problem.“ Insofern ist diese Ausgabe auch ein Versuch, sich den Aufgabenstellungen der reflexiven Moderne zu nähern (vgl. Wilhelm Klauser, S. 86 ff.). Hierzu stellen wir im zweiten Teil theoretische Analysen zur logistischen Landschaft und Fallstudien zu Service-, Distributions-, Daten- und Callcenter sowie Projekte vor, die den möglichen architektonischen Umgang mit diesen neuen Aufgaben zeigen.

Redaktionsgruppe dieser Ausgabe: Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, Nicole Opel

mit Daniel Felgendreher, Rafael Kopper, Giulia Maniscalco, Chrissie Muhr, Dorit Schneider

Für inhaltliche Anregungen und die gute Zusammenarbeit im Rahmen der Heftvorbereitung und des Symposiums Dienstbarkeitsarchitekturen danken wir Markus Krajewski und Stephan Trüby sowie Anne-Julchen Bernhardt, Anna Marijke Weber und Sascha Glasl für die Ergebnisse des Studienprojekts Tertiär, grau.