Editorial

Die Architekturgeschichte kann dann zur Quelle der Identitätsproduktion werden, wenn alle funktionalen Bezüge zwischen Form und Inhalt getilgt sind und sie in dieser frei konvertierbaren Form als Datensatz abrufbar ist. Die Deregulierung des Finanzkapitals findet in der Deregulierung des symbolischen Kapitals eine Entsprechung.

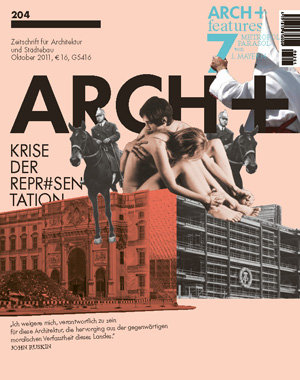

Nicht schon wieder die Rekonstruktionsdebatte, nicht schon wieder Berlin, nicht schon wieder das Stadtschloss. Alle Argumente scheinen ausgetauscht, die Positionen verhärtet. Warum also eine Ausgabe, die vordergründig die Rekonstruktion einzelner Gebäude bis hin zu ganzen historischen Zentren nachzeichnet und sich damit auf einem klassisch anti-modernen Terrain bewegt, das den Intentionen dieser Zeitschrift zutiefst widerspricht? Wie der Titel „Die Krise der Repräsentation“ andeutet, geht es uns um mehr als die genannten Themen, die nur stellvertretend für ein gesellschaftliches Phänomen stehen, zu dem wir – auch wenn dies erst auf den zweiten Blick einleuchten mag – auch die jüngeren Auseinandersetzungen um Stuttgart 21, das Hamburger Gängeviertel und Mediaspree in Berlin zählen. Es geht um nicht weniger als um den Zusammenhang von Politik und Ökonomie, oder kurz darum, die Verfasstheit der Gesellschaft in Architektur und Stadt nachvollziehbar zu machen.

Die Anfänge liegen in der Zeitenwende, die in den 1960er Jahren einsetzt und in den folgenden Jahrzehnten im Neoliberalismus ihre Ausprägung findet. Der Neoliberalismus wird in der Folge die beherrschende Ideologie – dies gilt bis zur gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise. Fast unbemerkt setzt er ein, als eine technokratisch erscheinende, den Alltag kaum berührende Maßnahme: die Deregulierung der Geld- und Währungspolitik.

Damals sah man in den zu erwartenden frei flottierenden Kapitalströmen das Versprechen auf eine Reform des überregulierten Kapitalismus (heute stellt sich heraus, dass in eben dieser Deregulierung der Kapitalmärkte eine der Hauptursachen für die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise liegt). 1971 beschloss die Nixon-Administration die Abkopplung des US-Dollars vom Goldstandard und beendete damit die Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit. Die Grundlagen dieser Wirtschaftsordnung basieren auf dem Abkommen von Bretton Woods, das 1944, noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, beschlossen wurde und das in wesentlichen Teilen auf John Maynard Keynes zurückgeht. Damit wurden die Erfahrungen des amerikanischen New Deal zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung erweitert und ausgebaut. Hierzu gehören die Gründung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, aber auch die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard und damit dessen Etablierung als westliche Leitwährung. Schließlich ist auch die Gründung eines einheitlichen Wirtschaftssystems mit festgelegten Wechselkursen zwischen den westlichen Volkswirtschaften Bestandteil des Programms. Diese Maßnahmen definieren den Rahmen eines globalen Wirtschaftssystems, das man gewöhnlich als Fordismus bezeichnet, seinen Nachfolger dann als Postfordismus.

Was hat nun diese Geschichte mit Architektur und Stadtplanung zu tun? Beide erfüllen, wie Manfredo Tafuri gezeigt hat, innerhalb des Fordismus wie Postfordismus eine wirtschaftspolitisch genau zu bemessende, wenn auch unterschiedliche Funktion. Diese Funktionalisierung der Stadtplanung und der Architektur durch den avancierten Kapitalismus war für ihn das „Drama der Moderne“.

Zum einem betrifft dieses Drama der Moderne die Stadt der Nachkriegszeit. Ausgangspunkt sind die verheerenden Kriegszerstörungen, die eigentlich einen grundsätzlichen Neuanfang ermöglicht hätten. Durchgesetzt hat sich aber in Deutschland eine in weiten Teilen konservative, auf der vorhandenen Infrastruktur basierende und sich an den Parametern von Industrie und tertiärem Sektor orientierende, pragmatische Modernisierung der Stadt. Dieser ungebrochene Pragmatismus war kaum an neuen Konzepten, dafür aber um so mehr an der Rationalisierung der Planung und Fertigung interessiert.

Ausnahmen bestätigen diese Tendenz. Konzepte der unmittelbaren Nachkriegsjahre wie die Stadtlandschaft von Hans Scharoun oder Projekte wie die autogerechte Stadt von Hans Bernhard Reichow bleiben befangen in einem Verständnis von Stadt, das in ihr entweder nur ein landschaftliches oder ein technisches Problem sieht und damit grundsätzlich ausklammert, was eigentlich Stadt ausmacht, was ihre Geschichte ist, in welcher Weise sie in die Gegenwart hinein wirkt und welche Perspektiven sie eröffnet. Erst die Kritik der 1960er Jahre wird diese Fragen in die Diskussion zurückbringen. Grundsätzlich führt das fordistische Zeitalter in Deutschland zu einer Steigerung der Planungsrationalität, ab 1972 auch der gesamtgesellschaftlichen Planung durch die sozialliberale Regierung, bei einem gleichzeitigen Verlust von Konzeptualität und Programmatik. Ein offensichtliches Vakuum, in das konservative Kräfte immer wieder versuchen werden vorzustoßen.

Zum anderen betrifft dieses Drama der Moderne die Architektur. Im Rahmen des Keynes’schen Wohlfahrtsstaates soll sie als Ausgleichsmechanismus für soziale Ungleichheiten fungieren. Man setzt damit nicht am Ursprung der Ungleichheit, der Arbeitswelt, an, sondern begibt sich auf kompensatorische Felder, nämlich im Bereich der Ausbildung (Schule und Universitäten), der Gesundheitsfürsorge (Krankenhäuser und Volksparks) und des Wohnens (Minimalwohnung und Großwohnsiedlung). In all diesen Fällen werden moderne Strategien fast bruchlos in die Nachkriegszeit überführt, mit dem Ziel, die ökonomisch bedingten Ungleichheiten politisch zu kompensieren.

Obwohl die Moderne ihren Radikalismus durch die Einbindung in den Keynes’schen Wohlfahrtsstaat eingebüßt hat, steht sie nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Beginn eines weltweiten Siegeszugs, allerdings als funktionalisierte Moderne. Sie verliert dadurch ihren Avantgardeanspruch und wird zum „Bauwirtschaftsfunktionalismus“, wie Heinrich Klotz ihren Niedergang so treffend charakterisiert hat.

Deregulierung des symbolischen Kapitals

Das Ende der auf Bretton Woods zurückgehenden Wirtschaftsordnung wird in den 1970er Jahren konkret. David Harvey führt in seinem Buch „The Condition of Postmodernity“ von 1989 folgende Gründe an: die Überakkumulationskrise der 1970er Jahre, die Rezession im selben Jahrzehnt, die eskalierenden Kosten des Vietnamkriegs und die steigende Belastung der Staatshaushalte durch den Ausbau des Sozialstaates in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Da die Staaten der westlichen Hemisphäre durch ein internationales System des Ausgleichs miteinander verbunden sind, erfasst die Krise alle sozialen Marktwirtschaften gleichermaßen, wobei sich die Überforderung der britischen Volkswirtschaft am frühesten zeigt. Margaret Thatcher, später auch Ronald Reagan suchen dem durch einen grundsätzlichen Wandel der Wirtschaftspolitik zu begegnen, indem sie von der Nachfrage- zur Angebotspolitik übergehen und „konsumtive Ausgaben“, wie die Sozialstaatsausgaben nun heißen, zu Gunsten von „investiven Ausgaben“ reduzieren. Ihr Hauptinstrument ist eine tiefgreifende Liberalisierung der Kapital-, Arbeits- und Absatzmärkte, die dieser neoliberalen Wende nicht nur als Namensgeber diente, sondern auch Ursache der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise ist.

Begriffe wie Deregulierung und Liberalisierung sind Euphemismen. Sie umschreiben im Kern die unbeschränkte und unkontrollierte Herrschaft des Finanzkapitals. Eingeleitet wird dadurch eine Stufe des Kapitalismus mit anderen Formen der Wertschöpfung als sie der Fordismus kannte. Harvey nennt diese Stufe des entwickelten Kapitalismus „flexible Akkumulation“. Angesichts dieser Entwicklung muss nicht nur das Verhältnis zwischen Realwirtschaft und Finanzkapital politisch neu ausgehandelt werden, sondern auch jenes zwischen Finanzkapital und kultureller Ökonomie. Denn Folge der neuen Herrschaft des Finanzkapitals ist nach Harvey eine tiefe Krise der Repräsentation. Sie äußert sich grundsätzlich in der Auflösung der Beziehung zwischen Form und Inhalt zugunsten frei verfügbarer Zeichen bzw. frei konvertierbarer Inhalte. Eine ursächliche Beziehung zwischen Form und Funktion entfällt. Besetzungen von Raum, Zuschreibungen von Bedeutung erfolgen nur noch spekulativ: „The breakdown of money as a secure means of representing value has itself created a crisis of representation in advanced capitalism.“ In dieser Repräsentationskrise des entwickelten Kapitalismus sieht Harvey das eigentliche Ende der Moderne und den Übergang zur Postmoderne.

Folgt man Harvey in der Frage der Krise der Repräsentation, dann sind die Konsequenzen für Stadt und Architektur im Postfordismus gravierend. Stadt und Architektur, ihrer beider Geschichte, werden durch die Austauschbarkeit ihrer Bedeutung zur frei verfügbaren database, die man hemmungslos per copy & paste einsetzen kann. Anything goes. Das meint in diesem Fall: Die Architekturgeschichte kann dann, und nur dann, zur Quelle der Identitätsproduktion werden, wenn alle funktionalen Bezüge zwischen Form und Inhalt getilgt sind und sie in dieser frei konvertierbaren Form als Datensatz abrufbar ist. Die Deregulierung des Finanzkapitals findet in der Deregulierung des symbolischen Kapitals eine Entsprechung. In diesem Sinne fungieren Stadt und Architektur als neues symbolisches Kapital, das sich nicht mehr durch Arbeit vermehrt, sondern durch copy & paste (allerdings ist Computerarbeit auch Arbeit, wenn auch in anderer Form, was die verheerende Rolle des computerbasierten Wertpapierhandels für die gegenwärtige Krise verdeutlicht). Für Architekten eröffnen sich dadurch Perspektiven und Räume jenseits fordistischer Bildstrategien. Diese forderten vom Architekten einen Zwang zur Gebrauchsorientierung und rationellen Fertigung ein, um der Masse zu nicht nur funktionalen, sondern auch sparsamen Wohnformen zu verhelfen – ein Versprechen des industriellen Bauens.

Mystifikation der Stadt

Seit den 1960er Jahren reagiert die Architektur fast seismographisch auf diese Veränderungen. Sie hat sich in jenen Jahren, in denen die Krise der Repräsentation noch latent war, an den Fragestellungen der Moderne und an ihrem methodischen Repertoire abgearbeitet: an Begriffen wie Funktion, Form und Bedeutung. Der Funktion warf man ihre Flüchtigkeit vor, der Form-Funktions-Beziehung ihre Beliebigkeit und der Bedeutung ihre, hinter der Forderung nach Sachlichkeit, verborgene Semantik eines falsch verstandenen Technizismus. Stattdessen suchte man nach neuen Medien der Repräsentation und identifizierte sie in der Stadt. Was die Stadt als Medium der Identitätsproduktion bedeutet, wird in der Auseinandersetzung von Manfredo Tafuri mit Aldo Rossi im Laufe der 1970er Jahre besonders deutlich. Rossi beharrte auf dem Zusammenhang zwischen Geschichte und Praxis, da, wie er schrieb, die „Architekturgeschichte der Architektur den eigentlichen Stoff liefere“. Dieses Band zwischen Geschichte und Praxis ist laut Tafuri jedoch durch die Industrialisierung zerrissen, was Rossi negiere, indem er einer privaten „Mystifikation“ folge.

Diese Auseinandersetzungen, die sich über ein Jahrzehnt hinzogen und die Kurt W. Forster in seinem Aufsatz „Architektur vor dem Verstummen retten. Rossis Zürcher Jahre als Transit“ beschreibt, gipfelten in dem Vorwurf, den Tafuri explizit gegen Louis Kahn und Robert Venturi erhebt, der sich aber auch auf Rossi beziehen lässt: Dass dieser nämlich Gefahr läuft, eine „Schule von Mystikern ohne einen vertretbaren Glauben [hervorzubringen]“, wenn er nicht nur den Unterschied zwischen Geschichte und Praxis bewusst überspielt, sondern darüber hinaus noch die Architekturgeschichte selbst zum Identitätsfokus seiner Architektur macht. Erst durch die neue Rolle von Stadt und Architektur, die Harvey als symbolisches Kapital im Postfordismus umreißt, wird die Bedeutung des Themas verständlich, die man der Frage der Kontinuität oder des Bruchs mit der Architekturgeschichte zumisst. Gegen die Rossi’sche Verteidigung der Kontinuität erhebt Tafuri den Vorwurf der Mystifikation. Diese Mystifikation ist heute Praxis.

Um die Mystifikation der Stadt geht es in dieser Ausgabe: die von Braunschweig, Hildesheim, Berlin, Dresden, Potsdam oder Frankfurt. Gleichgültig, was ihre Manifestationen umhüllen, ein Kaufhaus, einen Landtag, ein „Humboldt-Forum“, eine ganze Altstadt. Interessant wird die Argumentation erst, dass wir mit der vorliegenden Erzählweise nicht in die Sackgasse des rein moralischen Vorwurfs der Verschleierung gesellschaftlicher Verhältnisse tappen oder der Debatte um Original und Reproduktion erliegen. Denn die Funktion dieser Mystifikationen ist eine gesellschaftliche, wie Wolfgang Scheppe es in seinem Beitrag anhand des Beispiels von Venedig nachvollzieht. In Deutschland heißt eine Spielart dieser Schule „Berlinische Architektur“. Auch wenn sie sich seit jüngstem „Berliner Rationalismus“ nennt, geht sie weniger auf Aldo Rossi als vielmehr auf Oswald Mathias Ungers zurück, wie André Bideau es in seinem vor kurzem erschienenen Buch „Architektur und symbolisches Kapital. Bilderzählungen und Identitätsproduktion bei O. M. Ungers“ dargelegt hat. Diese nunmehr bundesweite Schule sucht die deutsche Architektur zu beherrschen. Ihr Thema: der Rekonstruktivismus. Ihr Vorschlag: der Wechsel des Repräsentationsmediums. Ihre Architektur: die Retroavantgarde. Ihr Adressat: die Imagination einer bürgerlichen Gesellschaft. Ihre Hoffnung: Dass die imaginierte bürgerliche Gesellschaft „nach ihrer Kontingenz- und Vernichtungserfahrung im 20. Jahrhundert mit der Rekonstruktion der „europäischen Stadt“ gleichsam über ihren eigenen Ursprung zurückbeugt, den sie … baukörperlich zu erhalten sucht.“ (Joachim Fischer)

Zum Aufbau dieser Ausgabe

Das Heft gliedert sich in drei Bereiche, die miteinander verwoben sind. Auf der architektonischen Ebene bildet das Thema der Rekonstruktion architektonischer Artefakte den Ausgangspunkt unserer Überlegungen. Hier lassen sich Fragen der Erinnerungskultur, der individuellen und kollektiven Repräsentationsbedürfnisse erörtern. Ist eine kritische Rekonstruktion überhaupt möglich?

Die Rekonstruktion eines architektonischen Objekts oder Ensembles hat Konsequenzen für den städtebaulichen Diskurs. Was bedeutet die Vergegenwärtigung der Vergangenheit wirklich – symbolisch und politisch? Wie ist das Verhältnis zwischen Stadtbild und Gesellschaftsbild?

Während Projekte zur Rekonstruktion historischer Stadtstrukturen vornehmlich symbolpolitisch argumentieren, zeichnet sich derzeit eine anders gelagerte Konfrontation ab: Bei den Auseinandersetzungen um Stuttgart 21, das Hamburger Gängeviertel oder Mediaspree in Berlin handelt es sich in erster Linie um machtpolitische Debatten, bei denen die Selbstermächtigung der Bürgerschaft im Vordergrund steht. Hier erweist sich exemplarisch die Notwendigkeit, Prozesse der städtischen Modernisierung und der politischen Legitimation zusammen zu betrachten und neu miteinander zu verknüpfen. Wie lässt sich jenseits des repräsentativen Systems eine performative Demokratie (Peter Weibel) denken?

* Dieses Editorial greift folgende anregenden Arbeiten auf: André Bideau: Architektur und symbolisches Kapital. Bilderzählungen und Identitätsproduktion bei O. M. Ungers (erschienen in der Reihe Bauwelt Fundamente, Bd. 147, Basel 2011); Angelika Schnell: Die Konstruktion des Wirklichen. Eine systematische Untersuchung der geschichtstheoretischen Position in der Architekturtheorie Aldo Rossis, Diss. Stuttgart 2009; Ákos Moravánszky, Judith Hopfengärtner (Hg.): Aldo Rossi und die Schweiz. Architektonische Wechselwirkungen, Zürich 2011

Redaktionsgruppe dieser Ausgabe: Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, Nicole Opel, Cornelia Escher mit Diana Bico, Sarah Borree, Daniel Felgendreher, Benjamin Häger, Chrissie Muhr, Dorit Schneider, Ronny Schüler sowie Rafael Kopper, Verena Pfeiffer, Verena Schmidt, Silke Wurzer