Editorial

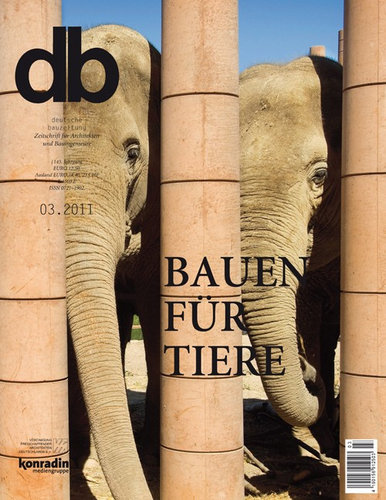

Zoogehege, Tierkliniken, Tierheime und Ställe sind nicht immer ungestaltete Zweckbauten, ganz im Gegenteil: Vielerorts zeigt sich eine erstaunlich hohe Gestaltqualität. Doch jenseits eines für Tiere nicht sichtbaren architektonischen Anspruchs stellt sich die Frage, wie man als Architekt oder Landschaftsplaner einen Neubau oder ein Außengehege artgerecht plant und dabei gleichzeitig den Ansprüchen und Anforderungen von Tierpflegern, Zoobesuchern oder Tierhaltern gerecht wird. Gibt es eine DIN für »Tierbauten« oder andere Vorschriften, die es einzuhalten gilt? Mit welcher Beanspruchung müssen z. B. Tragwerksplaner rechnen – wie viel wiegt ein Eisbär oder ein Pferd, wie handwerklich versiert ist ein Affe, wie weit reicht ein Elefantenrüssel? Nicht zuletzt stellt sich die Frage, woran sich überhaupt erkennen lässt, ob sich die Nutzer in ihrem künstlichen Zuhause wohlfühlen. Ein Interview mit einem Biologen und Zoodirektor gibt Aufschluss darüber. Das Bild links zeigt übrigens ein Rendering von Frei + Saarinen Architekten aus Zürich. Sie haben sich überlegt, wie Mensch und Tier in einem Landhaus zusammenleben könnten und wie sich die Körperwärme der Kühe und der Kuhmist in das Energiekonzept des Hauses einbeziehen ließen. Also: nicht nur Bauen für Tiere, sondern auch Leben mit Tieren. | Christine Fritzenwallner

Tierheim in Amsterdam

(SUBTITLE) Tierchen sucht Herrchen

Das größte Tierheim der Niederlande steht knallgrün und kurvig am Stadtrand von Amsterdam. Von außen betrachtet wirft es die Frage auf, ob ein derartiges Gebäude zu schön für seine Funktion sein kann. Von innen ist es nüchtern und funktional und überrascht mit einer ungewöhnlichen, doch gelungenen Grundrissorganisation.

Tierheime sind Stiefkinder der Architektur. Bei ihrer Gestaltung stehen meist finanzielle und funktionale Erwägungen im Vordergrund. Obendrein scheint das ungeschriebene Gesetz zu gelten, dass ihr Erscheinungsbild, entsprechend der etwas unerquicklichen Funktion, möglichst zurückhaltend sein sollte. Eine der wenigen Ausnahmen auf weiter Flur war lange die 2001 fertiggestellte »Stadt der Tiere« in Berlin von Dietrich Bangert, die aufgrund ihrer Sichtbeton-Coolness sogar als Filmset gefragt ist. So weit hat es das 2008 eröffnete Tierheim in Amsterdam von den Architekten Arons & Gelauff zwar noch nicht gebracht, aber auch dieser Bau sprengt die Konventionen seiner Gattung. Elegant schmiegt sich das Gebäude mit grün schimmernder Pixel- fassade an eine Durchgangsstraße im äußersten Westen Amsterdams.

Mit Raum für 180 Hunde und 480 Katzen ist das als private Stiftung geführte »Dierenopvangcentrum Amsterdam« das größte Tierheim der Niederlande. Daneben beherbergt der Neubau auch eine Tierpension mit dem klangvollen Namen »Pet & Breakfast«, einen Hundefriseursalon und eine Tierarztpraxis. Hervorgegangen ist das Tierheim aus der Fusion zweier kleinerer Tierasyle, von denen eins bis 2004 in einem zu kleinen und veralteten Vorgängerbau am heutigen Standort untergebracht war. Wie leider oft bei Tierheimen, handelte es sich bei diesem Standort um ein eher unglücklich zugeschnittenes Restgrundstück an der Peripherie: In einem Gewerbegebiet nahe der westlichen Stadtgrenze von Amsterdam gelegen, hat es die Form eines langgestreckten unregelmäßigen Dreiecks, das von einem kleinen Kanal und einem Deich begrenzt wird. Für ein Tierheim nach dem gängigen Kammmodell – mit einem langen Gang, an den auf beiden Seiten Zwinger und Käfige anschließen –, eignete es sich deshalb nicht.

Weniger Gefängnisatmosphäre

Aber genau dieses Modell wollten die Architekten, die vom Bauherrn direkt beauftragt wurden und bislang keine Erfahrungen mit Bauten für Tiere hatten, ohnehin umgehen, da es ihrer Meinung nach zuviel Gefängnisatmosphäre ausstrahlt. Sie drapierten das Gebäude als langes, schmales Band auf dem Grundstück; der Bau ist an manchen Stellen nur 6 m tief. Das neue Tierheim zeichnet die Grundstücksgrenze nach und umschließt zwei Innenhöfe, die als Spielflächen für die Hunde dienen. Durch das Verlegen der Baumasse an den Grundstücksrand entstanden 2 700 m² Spielfläche, umgeben von ausschließlich nach innen orientierten Zwinger- und Käfigtrakten, die gleichzeitig als Lärmschutzwand dienen. Denn obwohl die nächsten Wohnbauten in mehr als 200 m Entfernung liegen, stand Lärmschutz bei der Planung ganz oben auf der Prioritätenliste. Auf das EG mit den Hundezwingern wurde deshalb zusätzlich als Puffer ein OG gesetzt, in dem die Katzen untergebracht sind – womit die Tiere trotz ihrer räumlichen Nähe zueinander laut Aussage der Mitarbeiter erstaunlicherweise keinerlei Probleme haben.

Zwischen den beiden Höfen befindet sich an einem kleinen Platz das Eingangsgebäude mit einem lichten, doppelgeschossigen Foyer, an das im EG Rezeption, Tierarztpraxis, Lager- und Technikräume und im OG Vortragssaal, Konferenzraum, Büros, Personalraum und eine Dienstwohnung grenzen.

Aussen hui, innen anders

Nach außen präsentiert sich das Gebäude als weitgehend geschlossenes, mäanderndes grünes Band, das wie eine Burg von einem kleinen Wassergraben umgeben ist. Als Fassadenmaterial dienen verzinkte Stahlpaneele mit einer Pulverbeschichtung in zwölf verschiedenen Grüntönen. Damit wurde einerseits der Wunsch der Gemeinde nach einem Gebäude »mit grünem Charakter« mehr als wörtlich erfüllt und andererseits ein Bezug zum Gras auf dem Deich hinter dem Tierheim hergestellt. Wichtiger scheint jedoch, dass das Aussehen des Baus dank der farbenfrohen Fassade von der gängigen Vorstellung vom Tierheim als deprimierendem »Tierknast« meilenweit entfernt ist. Allzu lang müssen die meisten Tiere sowieso nicht im Tierheim ausharren, da die Durchlaufzeiten in Amsterdam recht kurz sind. Im Schnitt halten Hunde sich nur etwa einen Monat und Katzen eineinhalb Monate im Dierenopvangcentrum auf, ehe sie ein neues Herrchen oder Frauchen finden. Neuartig für die Niederlande ist, dass auch die Katzen, deren Käfige nur 60 x 60 cm groß sind, freien Zugang zu einem Gruppenzwinger für je 20 Artgenossen haben. Die Hunde sind in 3,60 m² großen Zwingern untergebracht. Das ist sogar etwas größer, als es das Gesetz verlangt, denn die minimalen Zwingergrößen liegen in den Niederlanden je nach Schulterhöhe des Hundes (bis zu 30 cm, 30-50 cm oder größer 50 cm), zwischen 2 und 3 m².

Das Gebäude wurde als Mischkonstruktion aus Betonfertigteilen und Kalksandstein-Mauerwerk errichtet. Da die Hundekäfige täglich mit einer Hochdruckspritze gereinigt werden, musste das EG aus Beton bestehen. Der darüber gelegene Katzenbereich wird dagegen nur konventionell mit Wasser gesäubert und konnte aus Kalksandstein mit einer schmutzabweisenden Epoxidharz-Dispersion errichtet werden.

Allerdings hält das Tierheim im Innern nicht ganz, was seine saftig grüne Fassade außen verspricht. Aufgrund von Budgetkürzungen sind die Innenhöfe mit den 17 Hundespielplätzen, trotz lustiger Hundeknochen-Bänke, recht karg geraten. Das finden auch die Architekten, die die Atmosphäre in den Höfen als »klinisch« bezeichnen. Ursprünglich hatten sie andere Pläne: Während nun schlichte weiße Faser- zementplatten als Bekleidung der Innenfassaden dienen, sollten dort eigentlich vertikale Paneele in verschiedenen Rosé-, Rot- und Brauntönen angebracht werden, die es hinsichtlich Farbwirkung und Knalleffekt mit der Außenfassade hätten aufnehmen können. Stattdessen wirken die blasse Innen- und die saftige Außenseite des Tierheims nun merkwürdig inkongruent. Dass obendrein die Maschendrahtzäune zwischen den Spielplätzen im Nachhinein mit grau- weißen Sichtschutzschirmen aus Kunststoff geschlossen werden mussten, weil die Hunde sich in Kläffkonzerte steigerten, wenn sie Artgenossen auf den benachbarten Spielplätzen sahen, trägt auch nicht gerade zur Raumwirkung bei.

Ein Hilton für Hunde?

Dafür ist es den Architekten gelungen, die aufwendigen Klimainstallationen, die ein Tierheim erfordert, zu verbergen. Hunde- und Katzenkäfige haben eine Fußbodenheizung und werden mechanisch ventiliert. Um die Ausbreitung von Krankheitskeimen über das Belüftungssystem zu verhindern, gibt es für je zehn Käfige eine separate Ventilationsanlage, so dass auf dem Dach des Tierheims eine ganze Batterie dieser Installationen steht, zu der sich auch noch die Klima-anlage für die restlichen Bereiche des Tierheims gesellt. Von außen sieht man das jedoch nicht, weil die Fassade ein Stück über das Dach hinausragt.

Was den Bau, den Arons & Gelauff gerne als »Hilton für Hunde« bezeichnen, zu einer Ausnahmeerscheinung unter den Tierheimen macht, ist neben seiner ungewöhnlichen räumlichen Organisation v. a. der Mut zur Auffälligkeit. Eine Mitarbeiterin findet ihn sogar zu schön für seinen bescheidenen Zweck: Sie berichtet, dass manch ein Lieferant seine Preise erhöht, wenn er den schicken Neubau sieht.db, Mi., 2011.03.02

02. März 2011 Anneke Bokern

Eisbärenanlage in München

(SUBTITLE) Man möchte ein Eisbär sein ...

Wenn Eisbären schon nicht durch den kalten Norden toben können, dann bietet ihnen zumindest die neue, vergrößerte Anlage im Tierpark Hellabrunn ein erträglicheres Zuhause als manch anderes Gehege in deutschen Zoos. Oder glaubt dies nur der Besucher? Kulissenarchitektur und andere gestalterische Mittel täuschen ihn über die Tatsache hinweg, dass kein Gehege groß und abwechslungsreich genug sein kann für einen Eisbären. Dennoch gibt es, wie in München, viele Möglichkeiten, damit sich die Tiere in ihrem kleinen Revier wohl fühlen.

Eisbären leben in einsamen arktischen Regionen wie in Alaska, Grönland, Kanada oder Sibirien. Sie sind Einzelgänger, jagen vorwiegend Robben und Fische und durchstreifen hierzu Gebiete von einigen tausend Quadratkilometern Größe. In der kargen Vegetation der Tundra und Taiga oder auf Eisschollen sind sie ebenso zuhause wie im oder unter Wasser – kilometerlange Strecken legen sie oft auch schwimmend zurück. Welche Auswirkungen dieses Bewegungsprofil auf ein artgerechtes Eisbärengehege hat, fragen sich längst nicht mehr nur Biologen und Zoodirektoren, sondern – spätestens seit Knut und Flocke – auch immer mehr Zoobesucher.

Klasse statt Masse

Noch bis vorletztes Jahr gab sich die 1975 eröffnete Eisbärenanlage im 100 Jahre alten Münchener Tierpark Hellabrunn als eine in polygonale Betonmassen gegossene Fels- und Wasserlandschaft, die in ihrer Kantigkeit an die kristalline Struktur der Eisberge in der Arktis und Antarktis erinnern sollte. Die abstrakt-moderne Anlage des Architekturbüros Peter Lanz trennte Eisbären und Menschen in Hellabrunn erstmals nicht durch Gitterstäbe oder Gräben, sondern nur durch Glasscheiben, und war bis zuletzt weder baulich noch tierschutzrechtlich zu beanstanden. Die glatten Betonflächen wirkten auf die Besucher dennoch künstlich und steril und ließen sie für die Tiere v. a. Mitleid empfinden. Dass das Eisbärengehege als Teil des »Polariums« für Eisbären, Pinguine, Robben und Seelöwen nun nach Plänen des selben Büros grundlegend umgestaltet und in seiner Fläche verdreifacht wurde, hat einerseits mit den veränderten Ansprüchen und Sehgewohnheiten der Menschen zu tun. Andererseits sieht sich der »Geo-Zoo« Hellabrunn (dort werden Tiere gemäß ihrer geografischen Verbreitung gruppiert) aber auch immer mehr dem Leitspruch »Klasse statt Masse« verpflichtet – wovon letztlich alle profitieren: Weniger Tiere in einem artgerechteren Lebensumfeld bedeuten u. a. auch intensivere Erlebnisse für die Besucher.

Neue Polarlandschaft – neue Zuchterfolge?

Anders als im Jahr 1975 gibt es in Hellabrunn heute statt sieben nur noch zwei Eisbären (Giovanna, ein vierjähriges Weibchen und Yoghi, ein zehnjähriges Männchen) – und die Hoffnung auf eine erfolgreiche Eisbärenzucht. Nicht zuletzt deshalb gliedert sich das langgestreckte Gehege unmittelbar an der Isar-Hangkante in drei Bereiche, die sich durch Tore auf vielfältige Weise koppeln oder trennen lassen, je nachdem wie viele Bären und Bärenjunge dort gerade leben. Auf der Südseite befindet sich die neu eingerichtete Taiga- und Tundralandschaft mit Naturboden, Birken und Fichten sowie einem Bachlauf mit flachen Uferbereichen. In der Mitte, an einem schmalen Durchgang zur neuen Polarlandschaft im Norden, liegt das neue »Mutter-Kind-Haus« mit zwei Wurfhöhlen. Die Polarlandschaft selbst entspricht in Größe und Grundkonzeption dem alten Polarium – dessen Schrägen sind auf den zweiten Blick an einigen Stellen noch erkennbar. Abgesehen davon präsentiert sich das Gelände aber in einem völlig neuen Erscheinungsbild. Durch die Bekleidung der alten Betonrückwände und Nebengebäude, der neuen Felsenhöhle (mit verglastem Tauchbecken) und des Mutter-Kind-Hauses mit Abgüssen von Nagelfluh-Felsstrukturen entstand eine verblüffend natürlich wirkende Kunstlandschaft. Sie nimmt auf die geologische Situation an der Isar-Hangkante Bezug, denn dort ist das feste Nagelfluh-Gestein verbreitet. Vielleicht wäre es theoretisch sogar möglich gewesen, den nur wenige Meter entfernten, echten Nagelfluh zu verwenden. Dagegen hätten allerdings nicht nur sicherheitstechnische Unwägbarkeiten gesprochen, sondern auch die Tatsache, dass sich dieser außerhalb des Tierparkgeländes und zudem in einem Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet befindet. Eine herkömmliche Natursteinbekleidung kam ebenfalls nicht in Frage. Sie hätte auf Besucher ebenso künstlich gewirkt wie die alten Betonwände.

Mehr als eine Theaterkulisse

Dass die Nagelfluh-Kulisse bei näherer Betrachtung und selbst bei Berührung vollkommen authentisch wirkt, liegt an einem Herstellungsverfahren, das ein auf künstliche Landschaften spezialisiertes Unternehmen eigens für dieses Projekt perfektionierte. Auf Grundlage präziser CAD- und Ton-Modelle der Architekten wurde mithilfe von Silikonabformpasten zunächst ein rund 50 m² großes Stück einer Felswand bei Salzburg abgeformt. Resultat waren unregelmäßige, etwa 1 x 1,5 m große Formen, die sich als wiederverwendbare und biegsame Schalung zur Herstellung von dünnen, mit verschiedenen sandfarbenen Zuschlagstoffen versehenen Glasfaserbeton-Paneelen einsetzen ließen. Mit diesen Paneelen entstand vor Ort eine Art Flickenteppich von insgesamt 1200 m² Größe. Hohlräume im Bereich der Verankerungen zu Betonwänden wurden mit einer 12 cm dicken Schicht aus Leichtbeton hinterfüllt, Fugen und offene Übergänge (etwa zu Mauerkronen) mit Skulpturmörtel geschlossen und entsprechend nachmodelliert. Für täuschend echte Unregelmäßigkeiten und Verwitterungsspuren erhielten die Wandoberflächen eine für Flora und Fauna unbedenkliche Farbschicht aus mineralischen Farben. Diese wurden wie bei Illusionsmalereien mit Wisch- und Sprühtechniken aufgetragen und enthalten die gleichen Zuschlagstoffe wie der Glasfaserbeton selbst. Dadurch ließ sich sicherstellen, dass sie eine dauerhafte Verbindung zum Glasfaserbeton eingehen und die Paneele letztlich genauso verwittern wie der in Bayern gern auch als »Herrgottsbeton« bezeichnete echte Nagelfluh. Auf ganz ähnliche Weise entstanden auch die drei großen »Findlinge« in der neuen Polarlandschaft, mit denen heute Teile der alten Betonplattformen überdeckt werden. Zunächst verschweißten die Kunstlandschaftsspezialisten 10 mm dicke Edelstahlstäbe zu einer Modellfelsenform. Darauf folgten eine Schicht Streckmetall, von Hand modellierter Glasfaserbeton, die Hinterfüllung der Hohlräume mit Leichtbeton und wiederum entsprechend sorgfältige Farbaufträge.

Nichts dem Zufall überlassen

Zwei Bären, die vor den Augen der Besucher zärtlich turteln, sich auf Holzhäcksel, Gras, Kies oder Kunstfelsen wälzen und mit sichtlichem Vergnügen im Wasser tauchen, sprechen klar für einen gelungenen Umbau. Die Gründe hierfür liegen einerseits in der Großzügigkeit des neuen Geheges und dessen räumlicher Konzeption, die im Tieralltag vielseitige Spiel-, Frei- und Rückzugsräume ermöglicht. Andererseits haben alle beteiligten Planer von Anfang an eng mit Biologen, Tiermedizinern und Tierpflegern zusammengearbeitet, um selbst die kleinsten Details im Sinne der Eisbären zu lösen – einschlägige DIN-Normen für den Bau von Eisbärengehegen gibt es nicht. Neben Fachwissen und Erfahrungswerten der Spezialisten konnten die Architekten überdies auf die Grundsätze der »European Association of Zoos and Aquaria« (EAZA) zurückgreifen. Deren Richtlinien liefern beispielsweise Angaben zur Ausbildung von Fundamenten, die von Tieren nicht untergraben werden können, oder empfehlen den Einsatz schlichter Gussasphaltböden in den Wurfhöhlen – Gussasphalt speichert die Körperwärme der Bärenmutter besonders gut, wenn sie sich allein für mehrere Monate hierher zurückzieht, um den Nachwuchs zur Welt zu bringen und zu versorgen. Sie definieren auch Höhe und Beschaffenheit der aus einer dreifachen VSG-Verglasung bestehenden Glastrennwände zwischen Besuchern und Eisbären. So wurden die 4,50 m hohen Scheiben beidseitig mit einer für Menschen unsichtbaren, UV-Strahlung reflektierenden Beschichtung versehen, um das Gegenfliegen von Vögeln zu verhindern. Überdies mussten die erst nach baubehördlicher Zustimmung im Einzelfall zugelassenen Gläser einem Aufprall der bis zu 500 kg schweren Eisbären standhalten – der ent- sprechende Nachweis hierfür erfolgte in Form von Pendelschlagversuchen mit toten Kälbern.

Echte Erlebnisse mit falschen Felsen

Welche Rolle es nun für die Eisbären spielt, ob die Wände des Polariums aus einer minutiös inszenierten Nagelfluh-Kulisse bestehen oder aus Sichtbeton, Naturstein oder Kunststoff, lässt sich nicht abschließend klären. Nach Einschätzung der für die Bären zuständigen Biologin des Tierparks hätten sie sich in einem einfach nur erweiterten »Betonarium« wahrscheinlich ebenso wohl gefühlt wie im heutigen Polarium. Sinnlos ist die – rein funktional betrachtet – völlig überflüssige Bekleidung der Betonwände freilich dennoch nicht. Schließlich ging es beim Umbau des Betonariums nicht um substanzielle Verbesserungen für die Bären, sondern um die Adaptierung der alten Fels- und Wasserlandschaft an die neuen Sehgewohnheiten der Besucher – und die Beseitigung eines allzu sterilen Bauwerks der 1970er Jahre zugunsten einer »natürlichen« und daher als per se »richtig« empfundenen Lösung. Der Versuch einer architektonischen Lösung war dabei vonseiten der Tierpark-leitung erst gar nicht erwünscht, was in gewisser Weise einer Bankrotterklärung der zeitgenössischen Architektur gleichkommt. Dass sich dieser Gedanke aber selbst bei kritischer Betrachtung nicht durchsetzt und in Hellabrunn auch keine störenden Assoziationen an schale Outlet-Center-Inszenierungen oder Vergnügungsparks aufkommen, liegt daran, dass die Nagelfluh-Kulisse überhaupt nicht als Bauwerk wahrgenommen wird. Stattdessen betrachteten die Architekten sie als integralen und »authentischen« Teil des als harmonischer Landschaftsgarten angelegten Geo-Zoos. Doch obwohl diese Inszenierung für die Wirkung auf die Besucher entscheidend ist, stellt sie sich bescheiden in den Hintergrund. Ohne diese Haltung und ohne die perfekte Nagelfluh-Inszenierung würde das Ganze nur Erinnerungen an billige Kulissen hervorrufen und nicht – wie immer wieder von Besuchern zu hören ist – Begeisterung und das Gefühl »echter« Erlebnisse.db, Mi., 2011.03.02

02. März 2011 Roland Pawlitschko

Elefantenhaus im Zoo von Kopenhagen

(SUBTITLE) Wellness für Dickhäuter

10 % der gesamten Kopenhagener Zoofläche soll das neue Elefantengehege angeblich ausmachen – bei der Größe von Elefanten scheint dies durchaus gerecht-fertigt. Die Dickhäuter stehen in dem dänischen Zoo aber nicht nur in der Gunst der Besucher, sondern auch in der des Architekten und somit im Rampenlicht: Ihre Gehege haben dank großzügiger Glaskuppeln weit mehr Tageslicht als der dunkel geratene Publikumsbereich. Die Elefanten können nun nicht nur in Schlamm und Sand, sondern auch in Licht baden.

Wäre da nicht dieser leichte, doch recht angenehme warme Geruch nach Mist – man würde erwarten, beim Betreten von Norman Fosters neuem Elefantenhaus Handtücher gereicht und den Weg zur Massageabteilung gezeigt zu bekommen. Denn die Eingangspartie des Gebäudes erinnert an die eines Spa oder Schwimmbads: Der Bau ist flach und der ausladende Vorhof menschenleer. Erreicht wird dieser über eine flache langgezogene Treppe oder eine geschwungene Rollstuhlrampe. Der von oben bis unten verglaste Eingang ist 6 m breit und die gläserne Schiebetür öffnet automatisch. Nicht nur von der Ästhetik her ist die Spa-Bad-Assoziation angebracht, denn »hier sollen sich alle wohlfühlen, die Tiere wie die Menschen«, sagt Zoodirektor Lars Lunding Andersen. Damit hat er auch gleich den Hauptgrund dafür genannt, dass der Kopenhagener Zoo ein neues Elefantenhaus brauchte. Das alte war von 1914 und symbolisierte, wofür Elefanten damals v. a. standen: Stärke und Unnahbarkeit. Es war ein hoher, aber schmaler Bau mit dicken, fast fensterlosen Backsteinmauern – »ein Gefängnis«, so Andersen. Nun gibt es neben Schlammbad und Wasserbecken, mehr Fläche und ausreichend Tageslicht auch einen eingesprühten Wassernebel und eine Fußbodenheizung.

Beim Betreten des in Hufeisenform aufgebauten, in die Erde gegrabenen Neubaus gelangt man zunächst in einen Ausstellungsbereich, der sich mit der Geschichte der Elefanten befasst. Über eine Rampe zieht sich dieser in die untere Ebene. Doch die Wege im Innern sind so angelegt, dass die Besucher immer wieder einen Blick auf die Tiere erhaschen können – gleich zu Beginn durch eine Glasscheibe rechts des Eingangs auf das Innengehege der weiblichen Elefanten, später bietet ein Balkon Sicht auf das Außengehege. Die mächtigen Tiere leben wie in freier Wildbahn getrennt, die Bullen sind Einzelgänger, die Kühe leben im Rudel. Die recht lieblose Ausstellung hinter sich gelassen, führt ein breiter Steg, nur durch zwei Zäune von den Tieren getrennt, am Innengehege der Weibchen vorbei und schließlich nach draußen zum Außengehege.

Acht Elefanten, zwei Kuppeln

Wie andere Bauten von Foster kennzeichnet auch das Kopenhagener Elefantenhaus eine Glaskuppel, in diesem Fall sind es sogar zwei – über jedem Innengehege eine. Die Kuppeln sorgen dafür, dass die Tiere auch im grauen nordischen Herbst und Winter, wenn sie sich fast den ganzen Tag drinnen aufhalten, großzügig Tageslicht bekommen. »Sie fühlen sich merklich wohler, sie sind viel lebhafter als zuvor«, erklärt Tierpfleger Allan Oliver. Zugleich bekommt der flache, eingegrabene Bau, dessen ellipsenförmige Gehege ohne Kuppeln architektonisch kaum wahrzunehmen wären, zwei markante Krönungen.

Die Glaskuppeln waren ausschlaggebend dafür, Fosters Büro zu beauftragen. »Nachdem ich seine Lösung für den Hof des britischen Museums in London gesehen hatte, war mir klar, dass er unser neues Elefantenhaus bauen sollte«, so Andersen. Weil Stiftungen den 37,5 Mio. Euro teuren Bau finanzierten, war kein Architekturwettbewerb nötig, das Büro konnte direkt beauftragt werden.

Dunkel und beengend – hell und befreiend

Trotz der zwei gläsernen Kuppeln – die größere mit einer Spannweite von 45 x 23 m, die kleinere von 30 x 15 m – geht das Publikum in Sachen Tageslichteinfall leer aus, solange es sich im Innern des Hauses aufhält. Die geringe Deckenhöhe von meist nur 2,50 m und die Dominanz dunkler Farben sorgen zusätzlich für ein unbehagliches Gefühl. Unweigerlich zieht es den Betrachter daher in Richtung Elefanten. Doch das Besucherareal wurde ganz bewusst dunkel gehalten: »So lenkt das lichte Elefantenareal noch mehr Aufmerksamkeit auf sich«, erläutert Spencer de Grey, Senior Partner und Chefdesigner bei Foster und Partners, diese Entscheidung. Nach Passieren des Ausstellungsbereichs an das helle und luftige Innengehege oder auf die Besucherwege des Außengeheges zu treten, ist eine Befreiung. Mag sein, dass es vom Architekten so nicht geplant war, aber beides – das dunkle Beengende und das helle Befreiende – zu erleben, lässt die Besucher selbst erahnen, welchen Unterschied es für die Tiere ausgemacht haben dürfte, vom alten ins neue Elefantenhaus umgezogen zu sein.

Terracotta-Optik als Kontrast

Wie der Boden des Vorhofs sind auch die Wände im Haus und im Innen- gehege sowie alle Mauern im Außenbereich in Terracotta-Farbe gehalten, als Baumaterial wurden vor Ort gegossener Beton oder Betonelemente verwendet. »Wir arbeiten gewöhnlich weniger mit Beton als dänische Architekten; die Farbe direkt in diesen einzumischen, war aber auch für Kopenhagen eine ungewöhnliche, wenngleich recht simple Lösung«, so de Grey. Für die Tiere spielt die Farbigkeit natürlich keine Rolle, aber den Sichtbeton grau zu lassen, hätte einfach zu wenig Kontrast zu den Elefanten bedeutet.

Dimension Elefant

Auf diese Idee wäre das Architekturbüro vielleicht noch von alleine gekommen. Doch es gibt viele andere Details, die Foster nicht wissen konnte, weil der Kopenhagener Auftrag sein erstes Elefantenhaus war. Also setzte sich Andersen mit dem hauseigenen Architekten und den Tierpflegern zusammen und schrieb ein detailliertes Handbuch. Darin wird die Prozedur der täglichen Tierpflege erläutert, die klimatischen Bedingungen werden festgeschrieben und kleine wie große Änderungen, die den Neubau vom alten Haus unterscheiden sollen. Andersen und seinem Team war es beispielsweise wichtig, dass der Boden mit einem halben Meter (und stellenweise auch mit erheblich mehr) Sand bedeckt werden konnte, statt platzsparender mit Gummi ausgelegt zu werden. »Das hat neben der Größe vielleicht am meisten Verbesserung für die Tiere gebracht, denn nun können wir ihnen Essen vergraben, das sie dann wieder ausbuddeln können«, so der Zoodirektor. Elefanten sind Vegetarier und verspielte Tiere, die ständig unterhalten werden wollen. So wie kleine Kinder aus der Reichweite von Steckdosen fern gehalten werden, war es auch wichtig, alle empfindlichen Bauteile meterweit von Stellen fern zu halten, an denen eines der Tiere gelangen kann. Denn aufgerichtet und mit dem Rüssel gestreckt können sie 6 m weit greifen. »Glasscheiben, Lampen und dergleichen mussten weit weg platziert werden und jede Wand dem Druck von bis zu 15 t standhalten können«, so de Grey. Zum Glück ist es Beton.

Trotz Tierschutz gab es nur die normalen dänischen Bauvorschriften ein- zuhalten. Nie gegeben hat es für Andersen zudem die Zeiten, wo Zoobauten verspielt sein oder die Architektur der Herkunft der Tiere nachahmen mussten. An indische Paläste erinnernde Fassaden sind in Kopenhagen deshalb nicht zu finden. Allerdings ist die Glaskuppel mit künstlichen Blättern beschichtet, die im Sommer die Strahlung der Sonne etwas abmildern sollen. Konsequenterweise hätte hier wie bei anderen Foster-Kuppeln auch kein Muster aus der Natur genommen werden müssen. Doch die Elefanten stört es nicht.db, Mi., 2011.03.02

02. März 2011 Clemens Bomsdorf