Editorial

Kunststoffe finden ihren Einsatz in der Architektur meist als unsichtbare Hilfsstoffe, als Schäume, Beschichtungen, chemische Zusätze; hinzukommen Leitungen, Türen und natürlich die gefürchteten Fensterrahmen aus Kunststoff. Doch wo und in welcher Form wurde und wird Kunststoff Gestalt prägend oder konstruktiv eingesetzt?

Um die Möglichkeiten des Materials sowie Stationen der Entwicklungsgeschichte darzustellen, haben wir uns ein Beispiel aus der Designgeschichte gesucht: den zwischen 1957 und 1960 entworfenen Panton-Stuhl, den weltweit ersten Kunststofffreischwinger, der seit seiner Entwicklung in vier verschiedenen Kunststoffen produziert worden ist. Parallel dazu werfen wir einen Blick auf die Verwendung eben dieser Kunststoffe in der Architektur. Auch unter den weiteren Projekten werden Sie Ungewöhnliches finden: eine interaktive Skulptur sowie die Ideen eines Schweizer Automobilvisionärs, der Prototypen für völlig neue Autokonzepte realisiert. Viele seiner Ideen könnten auch in die Architektur Einzug finden. Ulrike Kunkel

Technik

Egal ob Rennauto, Sport- oder Personenwagen, egal, ob Porsche, BMW, Maserati, Lamborghini – wichtig sind immer auch die Leistungen, PS-Zahl, Hubraum, Höchstgeschwindigkeit, Airbag oder der Benzinverbrauch. Ähnliches in der Architektur: Hier zählen, neben Form, Funktion und »Markennamen«, auch die technischen Leistungen, nur eben andere. Mit einem Special widmen wir uns daher dem neuen Mercedes-Benz Museum, das in Stuttgart auf dem Werkgelände von Daimler Chrysler thronend inzwischen mehr Blicke auf sich zieht als der teuerste Mercedes. Übertrieben? Vielleicht, doch die Architekturpresse wartet schon jetzt gespannt auf die Eröffnung. Wir haben uns entschieden, vorab seine Leistungen vorzustellen, beziehungsweise das, was all diese zusammenhält, nämlich die Gebäudeleittechnik. Und weil es so spannend ist, gibt es ein innovatives Brandschutzkonzept noch dazu.

Doch zuvor noch kurz beim Thema Kunststoff innegehalten! Etwa beim Recycling: Hier sind die Gestalter gefragt, die Industrie herauszufordern. Der Marketinggedanke von Recyclingprodukten sollte nicht unterschätzt werden. Das beste Beispiel lieferten die »Gates« von Christo und Jeanne-Claude im Central Park im Januar 2005: Alle safranfarbenen Tücher aus Nylon wurden recycelt und wieder eingeschmolzen, alle Tore aus PVC zermahlen und pulverisiert, um zum Beispiel später als Wasserrohr nützliche Dienste zu erweisen. Für die Kunstliebhaber ein harter Schlag, nichts durfte gesammelt werden, gar nichts – für die Künstler das, was ihre Arbeiten auszeichnet: Die Wiederverwertung in einem anderen Kreislauf, Kunst, eben nur über die Erinnerung. Christine Fritzenwallner

Inhalt

03 Kommentar zum Abriss des Palastes der Republik, Berlin | Philipp Oswalt

08 Kaleidoskop

14 Ortstermin: München-Fröttmaning

Aktuell

16 Titelbildwettbewerb 2005 | Cornelia Krause

18 Neu in ... Wien (A), Molsheim (F), Garching

20 Ausstellungen

- Lichtkunst aus Kunstlicht in Karlsruhe | Cornelia Krause

- Joe Colombo – Die Erfindung der Zukunft in Weil am Rhein | Ulrike Kunkel

- UN Studio in Frankfurt | Christian Schönwetter

22 Bücher

24 Ideenwettbewerb: Rund um das Schloss in Boisbuchet (F) | Ulrike Kunkel

Kunststoff-Konstrukte

26 Zu diesem Heft / uk

27 Die Entwicklung des Panton-Stuhls, Verner Panton | Mathias Remmele

34 Aus der Autoindustrie in die Architektur, Frank Rinderknecht, Esoro AG | Elisabeth Plessen

39 Museum »Plagiarius« in Solingen, Reinhard Angelis | Klaus Englert

49 Stadionbahnhof München-Fröttmaning, Bohn Architekten | Klaus Meyer

55 Lichtskulptur »D-toren« in Doetinchem (NL), Lars Spuybroek | Hubertus Adam

60 ... in die Jahre gekommen: Autobahnraststätte Pratteln (CH) | Ulrike Kunkel

Technik

66 Zu den Themen / cf

67 Kunststoffrecycling und seine Anwendungen in der Architektur | Christiane Sauer

71 Bauen mit Membranen am Beispiel einer Überdachung | Gerd Schmid

75 Ingenieurporträt: Mamoru Kawaguchi | Jörg Schlaich

Technik spezial

80 Gebäudeleittechnik und Brandschutz im Mercedes-Benz Museum Stuttgart | Christine Fritzenwallner, Siegfried Baumgartner, Eckehart Ullmer, Iska Schönfeld, Rüdiger Detzer, Holm Klusmann

94 EDV: Build IT 2006 im Rückblick | Jürgen Roth

96 Produkte: Verbundbaustoffe, textile Baustoffe

108 Schaufenster: Dach | Rolf Mauer

110 Beteiligte Firmen; Bildnachweis

111 Autoren

112 Kalender

113 Vorschau; Impressum

Volltreffer

114 Gewinnen: Tickets zur WM 2006

115 Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern | Markus Merk, Christoph Randl

Aus einem Guss

(SUBTITLE) Die Entwicklung des Panton-Stuhls

Anhand des Panton-Stuhls, einem der bekanntesten Kunststoffmöbel der Designgeschichte, vollziehen wir einige Stationen der Entwicklungsgeschichte des Kunststoffs nach. Der formal und konstruktiv gewagte Entwurf, der 1968 in Serie ging und das Ergebnis einer langjährigen Entwicklungsarbeit ist, steht beispielhaft für die Möglichkeiten von Kunststoff. Ein mehrfacher Wechsel des Materials und der Herstellungstechnik machten jeweils eine formale Modifikation des Stuhls notwendig. Parallel zur Geschichte des Panton-Stuhls betrachten wir Anwendungsbeispiele von Kunststoff in der Architektur.

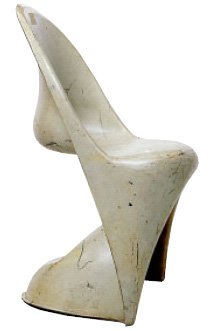

Als der Panton-Stuhl Ende der sechziger Jahre endlich auf den Markt kam, erregte er beim Publikum sogleich eine ungewöhnliche Aufmerksamkeit. Dieser Stuhl war einfach anders. Statt Beinen hatte er diese nie gesehene, konvex gebogene, lange Schleppe, die dem Boden zu entwachsen schien. Darüber wölbte sich, in kühnem Schwung und bedenklich weit auskragend, eine körpergerecht geformte Sitzschale, die sich ohne Unterbrechung und wie durch einen plötzlichen Richtungswechsel aus der Schleppe heraus entwickelte. Abgesehen von dieser konstruktiven Besonderheit überzeugte der Stuhl auch in ästhetischer Hinsicht: durch seinen skulpturalen Charakter, durch seine sanft fließenden Konturen, die Eleganz und Dynamik ausstrahlten und Assoziationen an den weiblichen Körper provozierten. Seinen heutigen Status als eine der bekanntesten Design-Ikonen des 20. Jahrhunderts aber verdankt der vom dänischen Designer Verner Panton (1926-1998) entworfene und nach ihm benannte Stuhl nicht allein seinen extravaganten formalen Qualitäten. Was ihn Ende der sechziger Jahre so spektakulär erscheinen ließ und ihn heute in designhistorischer Perspektive bedeutsam macht, ist etwas anderes: Der Panton-Stuhl war der erste aus einem Stück gefertigte Kunststoffstuhl der Möbelgeschichte, er nutzte die Möglichkeiten dieses Materials konsequent und bis an die Grenze des seinerzeit technisch Realisierbaren. Mit ihm erfüllte sich, wovon schon Generationen von Designern geträumt hatten: der Stuhl aus einem Guss. Er ist darüber hinaus ein Symbol für den Siegeszug von Kunststoffmaterialien in der Möbelindustrie, der 1950 mit den Schalenstühlen von Charles und Ray Eames begann, in den sechziger Jahren seinen ersten Höhepunkt erreichte, in den siebziger Jahren nach der Ölkrise schwere Rückschläge erlitt und seit den Neunzigern einen bis heute anhaltenden neuen Boom erlebt.

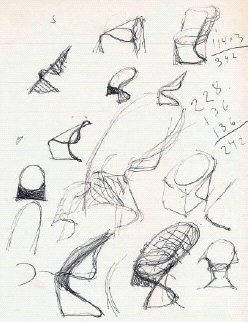

Entwurf und Entwicklung Der Panton-Stuhl ist das Ergebnis eines langjährigen Entwurfs- und Entwicklungsprozesses. Bereits Mitte der fünfziger Jahre hat sich Panton nachweislich mit der Idee eines freischwingenden Stuhls aus einem einzigen Material befasst - vorläufig auf der Ebene der Entwurfszeichnung und ohne eine präzise Vorstellung bezüglich des Materials. Kurze Zeit später beschäftigte er sich im Zusammenhang mit seiner ersten eigenen Möbelkollektion intensiv mit den damals neuen Kunststoffmaterialien und den gestalterischen Möglichkeiten, die sie dem Designer boten. Die Faszination dieser Werkstoffgruppe lag für Panton in der scheinbar unbegrenzten Modellierbarkeit des Materials und in ihrer Tauglichkeit für die Entwicklung industrieller Serienprodukte. Um 1960 konkretisierte sich seine mittlerweile formal modifizierte Stuhlidee in einem nicht gebrauchsfähigen 1:1 Modell aus tiefgezogenem Polystyron. Es diente dem Designer bei seiner Suche nach einem Produzenten, der an die Realisierbarkeit seines Entwurfs glaubte und bereit war, die finanziellen Risiken der noch notwendigen Entwicklungsarbeiten zu tragen. Es sollte Jahre dauern, bis Panton in Willi Fehlbaum einen industriellen Partner fand, der reges Interesse an seinem Entwurf zeigte. Der Basler Unternehmer, der damals Möbel der amerikanischen Firma Herman Miller (vor allem Charles und Ray Eames und George Nelson) in Lizenz produzierte, und entsprechend über große Erfahrungen im Umgang mit glasfaserverstärktem Polyester verfügte, entschloss sich Mitte der sechziger Jahre die Produktion des Stuhls zu wagen.

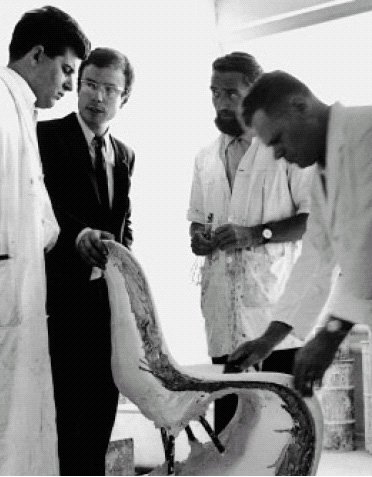

Während einer intensiven Arbeitsphase entstanden zwischen 1965 und 67 in enger Kooperation zwischen Panton und der Entwicklungsabteilung von Herman Miller/Vitra in Weil am Rhein in kurzer Folge etwa zehn Versuchsmodelle des Stuhls aus handlaminiertem, glasfaserverstärktem Polyester. Am Ende dieser Versuchsreihe, deren Ziel es war, die Vorstellungen des Designers mit den Möglichkeiten des Materials und den produktionstechnischen Erfordernissen in Einklang zu bringen, hatte der Panton-Stuhl seine Form gefunden. 1967 konnte er in einer kleinen Vor-Serie (ca. 100 - 150 Stück) aus kalt gepresstem, glasfaserverstärktem Polyester hergestellt werden. Im Januar 1968 folgte dann sein erster großer Auftritt auf der Kölner Möbelmesse.

Ein Stuhl in vier Versionen Pantons formal und konstruktiv gewagte Stuhlidee hatte sich also realisieren lassen. Trotz dieses Erfolgs bestand jedoch kein Grund, sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Das Verfahren, in dem die erste Version des Stuhls hergestellt wurde, war aufwändig und teuer. Der Stuhlrohling musste nach dem Pressen in Handarbeit gespachtelt, geschliffen und lackiert werden. Die Produktion größerer Stückzahlen, mit der sich die bald abzeichnende Nachfrage hätte befriedigen lassen, konnte so nicht bewältigt werden. Panton selbst störte neben dem erheblichen Gewicht des Stuhls seine nicht ganz ebenmäßige Oberflächenstruktur.

Eine Lösung der Probleme suchte man im Wechsel des Materials. Der von der Firma Bayer produzierte und unter dem Markenname „Baydur“ vertriebene Duroplast-Werkstoff Polyurethan-Hartschaum schien geeignet, die Herstellung des Panton-Stuhls wesentlich zu vereinfachen. Nach einer Testphase begann 1968 die eigentliche Serienfertigung des Stuhls aus diesem Material. Das hierbei angewandte Gussverfahren erlaubte zwar die rationelle Produktion größerer Stückzahlen, eine preistreibende handwerkliche Nachbearbeitung - der aufgeschäumte Rohling musste wiederum geschliffen, gespachtelt und lackiert werden - ließ sich jedoch nicht vermeiden. Rein ästhetisch aber überzeugte die zweite Version des Panton-Stuhls: Das Material erlaubte eine schlanke Linienführung, die fein modellierten Kanten und die je nach konstruktiver Belastung unterschiedlichen Wandstärken unterstützten den skulpturalen Charakter des Stuhls, der auch durch die Lichtreflexe auf der völlig ebenmäßigen, glänzend lackierten Oberfläche betont wurde. Es war ein Zeichen für die Innovationsfreude des Unternehmens und für die Hartnäckigkeit des Designers, der ein wohlfeiles Industrieprodukt wünschte, dass man weiter an einer Optimierung der Stuhlherstellung arbeitete. Zwei Jahre nach dem Beginn der Serienfertigung glaubte man, den perfekten Werkstoff für den Stuhl gefunden zu haben. Das von der Firma BASF entwickelte Thermoplast Polystyrol (vertrieben unter dem Markenname „Luran-S“) versprach beste Materialeigenschaften und ließ sich im rationellen Spritzgussverfahren verarbeiten. Der aus einem bereits gefärbten Plastikgranulat hergestellte Stuhl benötigte nach dem Entgraten (Lösen aus der Form) keine weitere Behandlung. Der Wechsel des Materials und der Herstellungstechnik verlangte allerdings eine erhebliche formale Modifikation des Stuhls. Da damals im Spritzguss nur eine durchgehende Wandstärke möglich war, mussten seine konstruktiv kritischen Partien verstärkt werden. Der Stuhl erhielt eine deutlich breitere seitliche Kante, vor allem aber wurde der Übergang von Fuß und Sitzfläche, der besonders hohen Belastungen ausgesetzt ist, durch an der Unterseite eingezogene Rippen versteift. Sie sind das auffälligste Merkmal der dritten, zwischen 1971 und 79 gefertigten Version des Stuhls.

Das Material Polystyrol erwies sich bald als weit weniger alterungs- und witterungsbeständig als ursprünglich angenommen. Um 1974 kam es bei den Stühlen vereinzelt zu Brüchen. Zwar versuchte man seit 1975, durch eine nochmalige Verstärkung des Materials die Probleme in den Griff zu bekommen, doch das Vertrauen in den Werkstoff war nachhaltig und zu Recht erschüttert. Ende der siebziger Jahre häuften sich die Reklamationen über gebrochene Stühle und dem Hersteller drohte durch das einstige Vorzeigeprodukt ein ernsthafter Imageschaden. Sinkende Verkaufszahlen, die nicht zuletzt auf ein gewandeltes Image der Kunststoffmöbel zurückzuführen waren, die jetzt als billig und unökologisch galten, führten 1979 schließlich zur Einstellung der Produktion.

Als Panton 1983 wieder einen Hersteller für seinen Stuhl gefunden hatte, griff man erneut auf den relativ arbeitsintensiven, dafür aber bewährten Werkstoff Polyurethan-Hartschaum (PU) zurück. Formal unterscheidet sich diese zweite PU-Variante des Stuhls, abgesehen von der in die Schleppe eingeprägten Signatur Verner Pantons, kaum von der zwischen 1968 und 71 produzierten Version.

Gegen Ende der neunziger Jahre gaben technische Fortschritte in der Kunststoffverarbeitung - insbesondere eine Verfeinerung der Spritzgusstechnik, in der jetzt auch unterschiedliche Wandstärken realisiert werden können - Anlass, eine nochmalige Weiterentwicklung des Stuhls zu bedenken. In Zusammenarbeit mit Panton entstand so die vierte und letzte vom Designer autorisierte Version seines Stuhls aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Sowohl herstellungstechnisch als auch formal knüpft die Polypropylen-Variante des Stuhls an die von 1971-79 produzierte Version aus Polystyrol an. Ein wesentlicher Unterschied ist aber die matte Oberfläche, die der Kratzempfindlichkeit des relativ weichen Materials geschuldet ist. Mit diesem Modell, das Vitra 1999 auf den Markt brachte, konnte - mehr als 30 Jahre nach Beginn der Serienfertigung - erstmals eines der wesentlichen Ziele des Designers verwirklicht werden: der Kunststoffstuhl als preiswertes Industrieprodukt.

Kunststoffbauten I

Französisches Schneckenhaus

Das von Ionel Schein und Yan Magnat 1956 als Musterbau für die Exposition des Arts Menager in Paris konzipierte „Schneckenhaus“ sollte auf einer Fläche von 90 m die Tauglichkeit verschiedener Kunststoffe für den Bau von Einfamilienhäusern demonstrieren. Das eingeschossige Gebäude bestand nicht nur konstruktiv aus glasfaserverstärktem Polyester, sondern war auch mit Einbaumöbeln aus diesem Material ausgestattet.

Monsanto-House

Das von einem Architekten- und Ingenieur-Team am Massachusetts Institute of Technology 1957 entwickelte Monsanto-House ist als Prototyp eines „House of the Future“ konzipiert worden. Zur angestrebten Serienfertigung ist es aus Kostengründen nicht gekommen, obwohl die aus schalenförmig gekrümmten Sandwich-Elemente (Wände aus glasfaserverstärktem Polyester und Dämmung aus Polyurethan-Hartschaum mit Einlagen aus Papierwaben) erhebliches Aufsehen erregten. Das Monsanto-House demonstrierte mit seinen weit auskragenden Waben die konstruktive Leistungsfähigkeit des Kunststoffs und nahm mit seinen abgerundeten Formen die Soft-Edge-Ästhetik der siebziger Jahre vorweg. Das Muster-Wohnhaus gehörte bis zu seinem Abriss 1967 zu den Attraktionen des Disneyland Parks.

Kunststoff-Kugelhaus

Das von Egon Brütsch 1960 konstruierte Kunststoff-Kugelhaus entwickelt sich über einer Grundfläche von nur 13 m und ist als Gartenlaube bzw. Mini-Wochenendhaus konzipiert. Die vertikal gegliederte Schale besteht aus einer äußeren Schicht aus glasfaserverstärktem Polyester, einer Dämmung aus Polystyrol- und Polyurethan-Schaum sowie aus einer textilen Bespannung im Innern.

Überdachung Tankstelle Thun

Für die Überdachung einer Tankstelle in Thun entwickelte der Schweizer Architekt und Ingenieur Heinz Isler 1960 eine wabenartig aufgebaute Sandwichplatte aus glasfaserverstärktem Polyester. Das 14 m x 22 m x 0,5 m messende, auf acht Stahlstützen ruhende Dach überzeugte durch seine Lichtdurchlässigkeit und sein geringes Gewicht.

Kunststoffbauten II

Fg 2000

Bei dem 1968 erstmals realisierten fg 2000 handelt es sich um ein von Wolfgang Feierbach entwickeltes und hergestelltes Bausystem für Einfamilienhäuser. Die formal zurückhaltende, modular aufgebaute Konstruktion besteht aus aufeinander abgestimmten, in Sandwich-Bauweise hergestellten Wand- und Dachelementen, aus denen sich ein zwar relativ konventionelles, aber dafür effizientes und rationelles Rahmentragwerk bilden lässt. Das fg 2000 gehört zu den ausgereiften und auch kommerziell erfolgreichen Kunststoffhäusern.

Rondo

Das von den Schweizer Architekten Casoni & Casoni 1969 für die Serienproduktion konzipierte Wochenendhaus Rondo greift die bei den frühen Kunststoffhäusern beliebte Pillenform auf. Die auf Stahlstützen stehende Konstruktion besteht aus doppelwandigen Schalen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, die mit Polyurethan-Hartschaum gedämmt sind.

Busstation Hoofdoorp

Die bei Amsterdam gelegene, 2003 von NIO architecten aus Rotterdam entworfene Station ist ein monolithischer Baukörper, der mit seiner Form Blickachsen und den Wegverlauf der Wartenden aufnimmt. Das Gebäude ist ausschließlich aus Polystyrol-Schaum errichtet, das einen massiven Kern bildet und mit mattem Polyesterharz witterungsbeständig laminiert ist;

eine Technik, die der Surfbrettfertigung entlehnt wurde. Die Station ist derzeit das größte Gebäude aus Kunststoff.

Prada Shop

Für die Innengestaltung des Prada Shops in Los Angeles (2004) entwickelte die Architektengruppe OMA eine neue Substanz namens foam. Sie besteht aus gegossenem Polyurethan (PUR-Schaum). Das Erscheinungsbild dieses steifen Schaums ist normalem Spülmittelschaum nachempfunden. Hunderte von Prototypen waren notwendig, um ein befriedigendes Ergebnis, das auch die Anforderungen des Brandschutzes erfüllt, zu erzielen.db, So., 2006.04.09

09. April 2006 Mathias Remmele

Der Herzschlag von Doetinchem

Hohler Zahn oder Hähnchenschenkel? - Der „D-toren“ setzt sich aus schalenförmigen Elementen aus glasfaserverstärktem

Epoxidharz zusammen. Heute rot, dann wieder grün, blau oder gelb leuchtet er vor sich hin und setzt in der kleinen niederländischen Gemeinde Doetinchem ein auffälliges Zeichen.

Streugut sei die Kunst im öffentlichen Raum, so formulierte man es 1995 in Doetinchem. Doetinchem, das ist eine kleine Stadt in der niederländischen Provinz Gelderland. Nicht weit von der deutschen Grenze entfernt, die längst nur noch dadurch zu bemerken ist, dass nicht mehr gelbe Schilder den Ortsbeginn markieren, sondern blaue. Doetinchem: gut zehn Kilometer nördlich von Emmerich, gut zwanzig Kilometer nordwestlich von Bocholt, ein Ort, der für alle Reisenden einen Umweg bedeutet. Und der selbst kaum etwas zu bieten hat, was Besucher anziehen könnte.

Dass dies nicht mehr zutrifft, hat mit der Initiative von 1995 zu tun. Damals nahm sich die lokale Kommission für bildende Kunst der Kunst im öffentlichen Raum an und empfahl der Stadtregierung einen dringenden Kurswechsel: Anstatt irgendwelche Figuren in irgendwelchen Fußgängerzonen oder auf irgendwelchen Plätzen abzustellen, solle man die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bündeln und ein prägnantes Konzept für Kunstinstallationen in der Stadt entwickeln. Das Konzept wurde gleich mitgeliefert und heißt „Torenplan“. Dieser „Turmplan“ fixiert fünf Standorte am Innenstadtring, der der einstigen Stadtbefestigung folgt; fünf Standorte, an denen zukünftig markante Kunstwerke errichtet werden, die nicht zuletzt der Imagebildung der Stadt dienen sollen. Dabei handelt es sich nicht um ein kurzfristiges Projekt, sondern um eine langfristige Strategie. Der Zeithorizont beträgt mehrere Jahrzehnte und tatsächlich wurde der erste der „Türme“ auch erst 2004 eingeweiht.

„D-toren“ heißt er, und das D steht nicht, wie man zunächst denken könnte, für Doetinchem, sondern einfach für den Buchstaben D, der auf A, B und C folgt. Auch wenn an vier der projektierten Positionen früher Stadttürme standen und das Projekt sich „torenplan“ nennt, wie ein Turm müssen die „toren“ nicht aussehen, aber sie sollen auffällig sein. Jedem der fünf „toren“ ist ein Motto zugewiesen - die vier Elemente, darüber hinaus die Zeit. Feuer, das war die Vorgabe für den D-toren, mit dessen Konzeption der Rotterdamer Künstler Q.S. Serafijn beauftragt wurde. Serafijn, 1960 im niederländischen Rosendaal geboren, entwickelte die Idee eines interaktiven Kunstwerks, das sich von der üblichen Kunst im öffentlichen Raum unterscheidet. Basierend auf der seit Beuys geläufigen Idee einer Sozialen Plastik besteht seine Idee darin, die Befindlichkeit der Bewohner von Doetinchem zu analysieren. Serafijn entwickelte einen Fragebogen mit 360 Fragen, der um die Empfindungen von Liebe, Glück, Angst und Hass kreist. Fünfzig Freiwillige erhalten alle zwei Tage per E-Mail jeweils vier Fragen, die sie ebenfalls per E-Mail beantworten; nach einem Durchlauf, der mithin ein halbes Jahr dauert, wechseln die Teilnehmer, die Sequenz beginnt aufs Neue.

Das von Serafijn erdachte Konzept ließe sich problemlos im virtuellen Raum abwickeln: Die Umfrageteilnehmer geben ihre Antworten passwortgesichert auf der website www.d-toren.nl ein, die interessierte Öffentlichkeit erfährt die Ergebnisse im frei zugänglichen Bereich. Um die physische Präsenz des Projekts im Stadtraum zu gewährleisten, zog der Künstler Lars Spuybroek vom Rotterdamer Architekturbüro Nox hinzu. Spuybroek entwarf eine bizarre, organisch geformte Plastik, die leuchtend jeweils am Abend über die mehrheitliche emotionale Dispositon der Teilnehmenden informiert. Rot steht für Liebe, Blau für Glück, Gelb für Angst, Grün für Hass.

Das knapp zwölf Meter hohe und gut sechs Meter breite Objekt steht im Nordwesten der Innenstadt, dort, wo die Gruutstraat auf die viel befahrene Tangente N 316 trifft. Drei röhrenartige Stelzen - eine davon spaltet sich in zwei - tragen einen amorphen, hinsichtlich seiner Form kaum plausibel zu beschreibenden Hohlkörper. In Zeiten der Vogelgrippe mag man an eine Mutation aus drei miteinander verschmolzenen Hähnchenschenkeln denken oder an einen Zahn mit Wurzeln. Die biologischen Assoziationen sind zumindest nicht völlig abwegig, denn Lars Spuybroek beruft sich als Vergleich auf den Animationsfilm eines pulsierenden Herzens. An Seilen abgehängt, wie es schon Gaudí praktiziert hatte, wurde eine Kugel partiell bandagiert und fixiert - und dann weiter aufgeblasen und somit deformiert. Resultat der digitalen Umsetzung waren Negativformen, die mit einer CNC-Fräse aus Polystyrolblöcken herausgeschnitten wurden. Die Kombination von Standard- und Nicht-Standard-Geometrien erlaubte es, die insgesamt benötigten 19 Teile des D-toren mit sieben Formen zu erstellen. Auf diese Modelle wurden von Hand ein Laminat aus Glasfaser (zur Stabilisierung) und Epoxidharz aufgetragen; dem Harz war zuvor ein Anteil von vier Prozent weißer Farbe beigegeben worden, um Körperhaftigkeit und Leuchtkraft zu unterstützen. Je nach den physikalisch wirksamen Kräften variiert dabei die Stärke der Wandung.

Stege erlaubten es, die einzelnen Elemente ohne weitere Verbindungen zu verkleben. In zwei Teilen vorgefertigt, wurde der D-toren schließlich Ende Juni 2004 vor Ort montiert. Tagsüber milchig-weiss, leuchtet er, erhellt von LEDs, seit dem Beginn des Kunstprojekts Anfang September 2004, in der jeweiligen Farbe des Tages. Ein Alien im städtischen Raum, der sich aber auch nachts von der Lichtorgie aus Scheinwerfern, Ampeln und Neonreklame abzuheben weiß. Folgt man der bisherigen Statistik, sieht es wie folgt aus: 5 Prozent Gelb, 15 Prozent Grün und jeweils 40 Prozent Blau und Rot. Könnte ein besseres Argument für den Umweg nach Doetinchem geben?db, So., 2006.04.09

09. April 2006 Hubertus Adam