Editorial

Bausteine einer Post-Oil City

Bauausstellungen im 20. Jahrhundert

„Bauausstellungen bieten dem Zeitgeist eine Bühne. Doch diejenigen, die sich im Rückblick als die gelungenen erweisen, frönten weniger dem Mainstream als vielmehr seinen Gegenspielern“, schreibt Günther Uhlig in seiner Rückblende auf die Geschichte deutscher Bauausstellungen in diesem Heft. Die Unterscheidung zwischen Zeitfühligkeit und Mainstream gibt einen guten Hinweis auf die Gratwanderung, die ein Unterfangen wie eine Bauausstellung darstellt.

Entsprechend waren die Themenschwerpunkte der Bauausstellungen auch immer ein Spiegel gesellschaftlichen – und nicht nur disziplinären – Wandels. Während die Stuttgarter Weißenhofsiedlung, die 1927 im Rahmen einer Ausstellung unter der Leitung Mies van der Rohes errichtet wurde, die heroische Moderne und deren Ideal des modernen Großstadtmenschen feierte, waren die Deutsche Bauausstellung Berlin 1931 und die nachfolgende Sommerausstellung „Sonne, Luft und Haus für alle“ 1932 schon von den Ambivalenzen innerhalb der Bewegung der Moderne, aber auch von der konservativen Wende gekennzeichnet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg diente die West-Berliner Interbau 1957 vordergründig dem Neubau des zerstörten Hansaviertels, war aber auch ein Instrument zum Re-Import moderner Stadt- und Wohnformen. Die 1980–1987 erneut in West-Berlin veranstaltete IBA mit den Schwerpunkten „Behutsame Stadterneuerung“ (IBA Altbau) und „Kritische Rekonstruktion“ (IBA Neubau) zielte hingegen auf einen Stadtumbau, der typologisch auf den historischen Stadtgrundriss ausgerichtet war und bis in die Gegenwart das Entwicklungsmodell für Berlin vorgibt. Mit der IBA Emscher Park (1989-1999) kam eine neue Zukunftsaufgabe auf die Tagesordnung: der nachhaltige Umbau einer postindustriellen Region. Auf diesem Pfad des „perspektivischen Inkrementalismus“ in eine postindustrielle Stadt- und Kulturlandschaft mit ökologischem Anspruch wandeln seitdem fast alle großmaßstäblichen Planungsvorhaben. Die Einsicht, dass Planung nicht nur aus utopischem Überschuss Realität wird, sondern inkremental, d.h. aus einer Folge kleinteiliger Schritte, manchmal auch Rückschritten, besteht, die umso mehr einer übergeordneten Perspektive bedürfen, hat sich als Mainstream durchgesetzt.

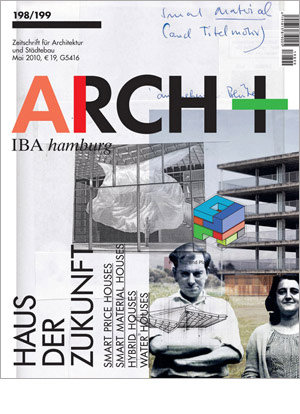

Die IBA Hamburg (2007-2013)

Mit der Durchführung einer Internationalen Bauausstellung reiht sich Hamburg in die Tradition deutscher Bauausstellungen ein. Die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen liegen dabei auf der Hand, das Stichwort heißt Wandel: der Wandel einer postindustriellen und multiethnischen Stadtgesellschaft und der Wandel der energetischen Basis der Stadt angesichts des Klimawandels. Entsprechend lauten die Themen der IBA Hamburg „Kosmopolis“, „Metrozonen“ und „Stadt im Klimawandel“. Der Fokus liegt dabei auf der Elbinsel mit den Stadtteilen Wilhelmsburg, Veddel und dem Harburger Binnenhafen. Zeitgleich mit der IBA findet die Internationale Gartenschau (igs 2013) in Wilhelmsburg statt. In diesem Rahmen wird eine Vielzahl von Projekten durchgeführt, einen guten Überblick darüber bietet die Website der IBA Hamburg. Wir fokussieren die Ausgabe jedoch auf die sogenannte Bauausstellung in der Bauausstellung, d.h. auf den Teil, der am ehesten eine Bauausstellung im klassischen Sinne mit einem Ensemble gebauter Projekte darstellt, die Impulse für den erforderlichen kulturellen, städtebaulichen bzw. landschaftlichen Wandel setzen sollen.

Case Study Houses des 21. Jahrhunderts

Städtebaulich eingebettet in die Planungen der igs 2013 (Masterplan Jo Coenen & Co. Architects mit AgenceTer), besteht die Bauausstellung in der Bauausstellung aus vier thematisch organisierten Baufeldern, die zusammen mit weiteren Neubauten wie den Schauhallen der igs 2013, dem Neubau eines Schwimmbades oder dem Gebäude der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt von Sauerbruch Hutton die neue Wilhelmsburger Mitte bilden werden. Unter dem Gesichtspunkt einer sozial und energetisch nachhaltigen Architektur wurden die vier Themenbereiche für die Modellvorhaben nach dem Prinzip der berühmten Case Study Houses festgelegt: Smart Price Houses, Smart Material Houses, Hybrid Houses und Water Houses. Um die Verfahren vorzubereiten, wurden im Vorfeld internationale Workshops zu den einzelnen Themenfeldern durchgeführt, deren Ergebnisse in die Ausschreibung der Modellvorhaben einflossen. Die daran anschließenden Grundstücksvergabeverfahren mit integriertem Wettbewerb dokumentieren wir in dieser Ausgabe. Nach guter Tradition von ARCH werden sie thematisch kontextualisiert und damit zugleich die theoretischen Vorarbeiten der beiden Workshops, Smart Materials/Smart Technologies und Smart Price, die ARCH im Rahmen der Bauausstellung in der Bauausstellung inhaltlich organisiert hat, in die Ausgabe eingearbeitet.

Die Gliederung des Hefts

Als übergreifendes Thema haben wir die Frage nach dem Haus der Zukunft gewählt. Dieses soll die Auseinandersetzung mit den vorgestellten Arbeiten der vier Wettbewerbe leiten und zugleich eine Diskussion wieder in Gang bringen, die 1956 durch das „House of the Future“ der britischen Architekten Alison und Peter Smithson eröffnet wurde und heute angesichts neuer Wohn- und Lebensformen (Hybrid Houses), neuer Fertigungstechniken (Smart Price) und neuer Materialen (Smart Materials/Smart Technologies) dringlicher denn je geworden ist.

Beatriz Colomina eröffnet das Thema des Hefts mit einem historischen Beitrag über das „House of the Future“, während die anschließenden Beiträge den vier Verfahren zugeordnet sind. Ein einleitender Aufsatz führt jeweils in die Thematik ein, gefolgt von einer Auswahl an exemplarischen Wettbewerbsbeiträgen. Die Projekte werden um theoretische Positionsbestimmungen einzelner Wettbewerbsteilnehmer und historische Einordnungen erweitert. Abgerundet wird die Ausgabe durch eine Übersicht aller Wettbewerbsteilnehmer und Verfahrensabläufe.

Smart Typologies

Wie lässt sich die Bandbreite der vorgestellten Arbeiten zusammenfassend darstellen? Lassen sich die Vielzahl von Freiheitsspielräumen und Bedürfniswelten der heutigen Gesellschaft überhaupt in eine architektonisch-städtebauliche Ordnung bannen? Wie kann man Wandel, ob nun demografisch-gesellschaftlich oder klimatisch, jenseits der metaphorischen Ebene nicht nur zum Ausdruck bringen, sondern auch in der Realität umsetzen? In der „Politischen Soziologie“ von Niklas Luhmann finden wir einen Hinweis, wie moderne Gesellschaften mit Wandel umgehen: Die Stabilität einer vom stetigen Wandel bedrohten Ordnung wie die moderne Gesellschaft wird, so Martin Bauers knappe Zusammenfassung der Luhmannschen Grundthese, „paradoxerweise dadurch gewährleistet, dass sich das Arrangement der Verfahren und Institutionen auf einen Wandel in Permanenz einstellt.“

Für die Architektur heißt das, dass wir neue Typologien brauchen, die mit dem Wandel der Funktionen, des Energieflusses, der Nutzung umgehen können oder ihn ermöglichen. Schon jetzt lässt sich die These aufstellen, dass die Haustypologie der Zukunft sich auf einen „Wandel in Permanenz“ einstellen muss, um als System Stabilität zu erreichen. Sieht man sich die Projekte in dieser Ausgabe an, fällt auf, dass sie mit unterschiedlichem Fokus, mal mehr räumlich, mal mehr programmatisch, mal mehr energetisch, an genau einer solchen Typologie des Hausbaus arbeiten, die den stetigen Wandel internalisiert hat. Was dazu auffällt, ist dass viele Ansätze nicht neu sind, sondern eine entscheidende Weiterentwicklung architekturhistorischer Positionen darstellen, sei es in Fragen der Vorfertigung, der Raumkonfiguration oder des Programms. Es geht dabei um die Vorwegnahme einer neuen Typologie, einer smart typology, die das Haus am Kreuzungspunkt verschiedener Dezentralisierungsprozesse sieht.

Das Haus der Zukunft: ein Ergebnis von Dezentralisierungsprozessen

Diese Dezentralisierungsprozesse gehen zum einen von der Stadt als Körperschaft aus. Für sie übernimmt die Architektur Aufgaben, die durch das Outsourcing kommunaler Leistungen und den technischen Fortschritt entstanden sind. Sie betreffen:

– Die Dezentralisierung sozialer Infrastrukturen wie Kindererziehung, Altenbetreuung u.a. Zwar gelingt es bisher erst alternativen Wohnformen wie Baugruppen durch Schaffung von Kommunikationsräumen (halb-öffentliche Treppenhäuser, gemeinschaftlich benutzbare Terrassen, wechselseitig nutzbare Gästewohnungen u.a.) die gesellschaftlich gewollte Tendenz zum schlanken Staat aufzugreifen und durch Entwicklung eines neuen Kommunitarismus zu konterkarieren. Obwohl beide Tendenzen noch höchst umstritten sind, zeichnet sich mit ihnen ein neues Verhältnis von selbst- und gemeinschaftlich genutzten Räumen ab mit Auswirkungen auf die räumliche Organisation des Hauses.

– Die Dezentralisierung materieller Infrastrukturen, wie Be- und Entwässerung (Wasserkreisläufe, Abwärmenutzung), Stromerzeugung, Heizung (Geothermie, Kraft-Wärme-Kopplung), Be- und Entlüftung etc. Durch den technischen Fortschritt sind diese bisher kommunalen Leistungen dezentralisierbar und damit auch durch die Haustechnik ausführbar geworden. Das Haus wird dadurch selbst zum Bioreaktor, Kraftwerk und zum Akteur in rückgekoppelten Netzwerken. Das hat Auswirkungen auf die technische Ausstattung und vermittelt auch auf die räumliche Organisation.

Die Dezentralisierungsprozesse betreffen aber nicht nur das Verhältnis von Stadt und Architektur, sondern auch die Architektur selbst. Hierbei handelt es sich um die Dezentralisierung der hausinternen Energieerzeugung und damit um die Hausorganisation selbst. Sie betrifft das Haus im Kern. Bisher wurde das Haus von diesem Kern, der Feuerstelle, her gedacht. In diesem Sinne waren alle Haustypologien ein Reflex auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Mit dem Klimawandel, respektive den Konzepten, die ihm gerecht zu werden versuchen, wie demjenigen von selbst geernteter Anergie und zugeführter Exergie, beginnt nun auch diese Basis aller Hausorganisation zu versiegen. An die Stelle fossiler Brennstoffe treten erneuerbare, an die Stelle einer Feuerstelle tritt die Vervielfältigung der „Feuerstelle“ in der Form, dass die (Gebäude-)Hülle zum Aufnahme- und Trägermedium von Energie wird. Anders ausgedrückt: die Hülle ersetzt den Kern.

Mit dieser These ist aber keinesfalls die Wiederbelebung einer architekturtheoretischen Diskussion des 19. Jahrhunderts gemeint, die ebenfalls um diese Begriffe stritt. Bezweckt wurde damals durch Klärung dessen, was das Wesen der Architektur ausmache, die Grenzen der Disziplin soweit abzustecken, dass sie erlauben, die technischen Fortschritte in der Materialforschung (Eisen, Stahl, Glas) und Baukonstruktion (zugbeanspruchte Konstruktionen) aus dem Korpus der Disziplin auszugrenzen. Heute umschreibt Hülle wiederum Materialfortschritte (Smart Materials, Smart Technologies) und im konkreten Fall der diskutierten Projekte die zentrale Bedeutung der dezentralen Infrastruktursysteme des Hauses: der Strom- und Wasserkreisläufe, der Systeme der Abwärmenutzung etc. Bei Projekten wie dem Cellophane House von KieranTimberlake, dem Soft House Projekt und Soft House IBA Hamburg von Kennedy & Violich Architecture und dem Smart Treefrog von SPLITTERWERK sind Infrastruktur und Hülle so miteinander verwoben, dass es schwer fällt, ihre energie-technische Funktion von ihrer architektur-räumlichen noch zu trennen, sprich die Netze von der Architektur. Sie bedingen sich gegenseitig, aber sie agieren in unterschiedlichen Dimensionen: im Netz oder Raum.

Die Fassade als Energie-Generator und Licht-Raum-Modulator

Die Fassade gewinnt durch diese Entwicklungen entschieden an Bedeutung. Sie wird zum Energie-Generator und Licht-Raum-Modulator im Sinne von László Moholy-Nagy. Als Energie-Generator ist sie das zentrale Element des Energieaustauschs zwischen Innen und Außen, das den Durchfluss von Energie- und Stoffströmen regelt. Als Licht-Raum-Modulator ist sie das zentrale Element der Raumbildung, das durch Lichtsteuerung die Räume „programmiert“, je nachdem welche Licht- bzw. Energie- und Stoffflüsse sie zulässt (die Frage des Durchflusses ist sowohl eine räumliche als auch energetische).

Gleichgültig, wie hochaufgerüstet man sich die Fassade vorstellt, umgibt sie einen Innenraum, der, je nachdem welches Quantum an Licht (oder Energie) der Licht-Raum-Generator der Fassade durchlässt, poly-funktional und in der Nutzung hybrid ist. Diesen Innenraum bezeichnen Sheila Kennedy und Veit Kugel als rekonfigurierbar, um ihn vom freien Grundriss der klassischen Moderne abzusetzen, der als neutraler Raum unterschiedliche Nutzungen in derselben Raumkonstellation zuließ, während der rekonfigurierbare Raum durch seine Wandelbarkeit verschiedene Nutzungen zu spezifischen Zeiten und in spezifischen Raumkonstellation ermöglicht. Wobei der Akzent auf der Verflüssigung des Raums und der Beweglichkeit der Raumkonstellationen liegt.

Das Haus der Zukunft: ein Hybrid aus Stadt und Architektur, Netz und Raum

Wir sind heute mit einer Typologie konfrontiert, die netzartig und räumlich ist, gattungsunspezifisch und allseits anwendbar. Da die Stadt durch Dezentralisierung der Infrastruktursysteme in das Haus eingreift, muss sich das Haus so organisieren, dass es diese städtischen Leistungen übernehmen kann. Davon betroffen ist vornehmlich die Haustechnik, während die räumlichen Auswirkungen noch unklar sind. Tendenzen zur Fassade als Energie-Generator weisen aber darauf hin, dass diese Auswirkungen gravierender sein können als man es sich heute vorstellen kann. Sie gehen in Richtung einer smart typology, die es erlaubt, nicht nur Energieerzeugung, sondern auch ihre Speicherung zu dezentralisieren. Damit bieten sich grundsätzliche Alternativen zur bisherigen Energieversorgung.

Die neuen Allianzen zwischen Energieversorgern und Automobilindustrie können hier Signalwirkung auch für die Bauindustrie haben.

Räumlich zeichnet sich diese Typologie durch die wechselseitige Beziehung zwischen Raum und Hüll(fläch)e aus, wobei der Raum flüssig, rekonfigurierbar, im besten Sinne nur noch eine Projektionsfläche von Programmen jeder Art ist, während die Hülle einschließlich der hauseigenen Infrastruktursysteme als Hybrid aus Energie-Generator und Licht-Raum-Modulator fungiert. Dies thematisieren die formal extrem unterschiedlichen Arbeiten von SPLITTERWERK und Philippe Rahm. Diese wechselseitige Abhängigkeit von Raum und Hülle erlaubt darüber hinaus, dass diese Typologie nicht spezifisch für eine bestimmte Gattung ist. Die Frage, ob es sich nun um einen Wohn- oder Gewerbebau handelt, erübrigt sich bei diesem Hybrid aus Stadt und Architektur, Energie-Generator und Licht-Raum-Modulator. Damit ergeben sich neue Akzente und neue Aufgaben. Ein besonderer Fingerzeig ist das Projekt Convective Air von Philippe Rahm. Es setzt an ebendiesem Punkt an, wenn auch auf Low-Tech-Ebene, mit dem Versuch, das Haus nach verschiedenen Klimazonen zu organisieren und den einzelnen Räumen bestimmte Klimata zuzuordnen und ihnen so eine neue Art von atmosphärischen Charakteren zu geben – sprich: ein klima-atmosphärisches Interieur zu schaffen.

Diese Ausgabe dokumentiert die Modellvorhaben der IBA Hamburg im Rahmen der Bauausstellung in der Bauausstellung. Wir danken Uli Hellweg, Christian Roedel und David Oberthür für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, Uli Hellweg