Editorial

Holz in der Wohnung, Holz im Büro und Holz in der Gaststube. Dies sind schlüssige und altbewährte Paare. Im Innenausbau hat Holz eben seit je seinen festen Platz. Doch gerade bei Themen, die so selbstverständlich sind, muss man immer ein wenig genauer hinschauen, muss man unterscheiden lernen zwischen oberflächlicher und tiefgründiger Natur, zwischen sinnvoller und unsinniger Anwendung.

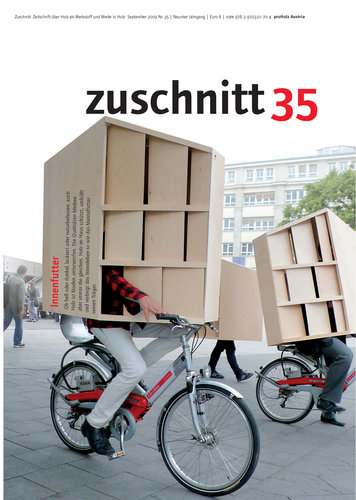

Es geht uns in dieser Ausgabe vom Zuschnitt also nicht darum, zu zeigen, dass man Holz im Innenraum verwenden kann, sondern warum sich Architekten und Bauherren für diesen Werkstoff entscheiden, welche Gestaltungsmöglichkeiten sich ihnen dadurch eröffnen und welcher Mehrwert entsteht. Wir haben uns auf die Suche nach Projekten gemacht, bei denen es einen »tieferen Grund« für Holz gab – egal ob pragmatischer, atmosphärischer oder gestalterischer Natur.

Schon im Erstgepräch, so erzählte uns Helmut Dietrich von Dietrich|Untertrifaller, entscheide sich, ob ein Bauherr lieber Wände mit weißer, neutraler Optik oder mit Holzoberfläche haben will. So wie Kleider Leute machen, so prägen eben auch Materialien und Oberflächen das Erscheinungsbild eines Raumes. Die Wahl der Materialien hängt vom jeweiligen Zeitgeist und der persönlichen Haltung ab. Sie spiegelt immer auch den kulturellen Background wider, wie Elke Krasny im einleitenden Essay erläutert.

Und dort, wo eine Haltung vorhanden ist, wo Holz mehr ist als eine oberflächliche Behübschung von Wänden, Böden und Decken, wo man getrost sagen kann, dass Holz »Sinn« ergibt, kommen auch die sinnlichen Qualitäten von Holz zutage: atmosphärische, haptische, olfaktorische und akustische.

Nils Holger Moormann hat durch einen Umbau seine »berge« zu einem modernen, komfortablen Lebensraum gemacht – ebenso wie die Schweizer Architekten Geneviève Bonnard und Denis Woeffray ein Ferienchalet in Crans-Montana. Beide haben für die Gestaltung Holz verwendet. Beide haben aber auch Wert darauf gelegt, dass die Räume nicht »alpenländisch jodeln«. Dem einen gelingt dies mit Einbaumöbeln aus unbehandelten Fichtenbrettern und Furniersperrholz zwischen naturbelassenen Wänden und Böden, den anderen mithilfe von matt geölter Lärche in Kombination mit spiegelnden Oberflächen und farbigen Glaswänden. Auch bei gleicher Intention bietet der Werkstoff Holz einen ungeheuren Gestaltungsspielraum.

Ein Haus umzubauen, heißt auch immer mit der Frage konfrontiert zu werden: Was passiert mit den vorhandenen Materialien? Die Projekte in diesem Zuschnitt, die zum großen Teil Um-, Aus- und Anbauten sind, zeigen, dass Holz alterungsfähig ist. Mit diesem Werkstoff lässt es sich mühelos über Generations- und Funktionswechsel hinweg weiterbauen, wie z. B. beim Umbau eines alten Gasthofes in Hittisau, über den Florian Aicher schreibt: »Nach fünf Generationen sind noch so gut wie alle Hölzer tauglich. Es kann mühelos angeknüpft werden …« Innenausbau mit Holz hat also auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun.

Die Qualität des Innenausbaus ist aber nicht nur eine Frage des Materials, sondern auch der Fertigkeit desjenigen, der es verarbeitet. Wenn man über Innenausbau mit Holz spricht, muss man auch über die Tischler sprechen. Sie sind die Mittler zwischen den Möglichkeiten des Materials und den Wünschen des Bauherrn und Architekten. In Österreich gibt es rund 6.000 Tischlereien. Nicht nur in Ballungszentren, sondern über das ganze Land verteilt, bieten sie Arbeitsplätze für rund 42.000 Beschäftigte.

Anne Isopp

Inhalt

Zum Thema

Editorial

Text: Anne Isopp

Essay – Das Raue oder das Glatte

Text: Elke Krasny

Themenschwerpunkt

Hüttenzauber in einer Herberge namens »berge«

Text: Michael Hausenblas

Sinnhafte Oberflächen – Assoziationen zum Innenausbau

Text: Gabriele Kaiser

Untergraben der Holzbautradition – Umbau und Erweiterung eines Ferienchalets

Text: Michael Hanak

Bretterweise Wissen – Historische Bibliotheken in Österreich

Aufmerksam Umbau – Gasthof Krone

Text: Florian Aicher

Holz ist Farbe

Text: Alfred Teischinger

Buntspecht – Altbauwohnung in Stockholm

Text: Anne Isopp

Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung

Text: Wolfgang Pöschl

Vertraute Verfremdung – Ferienwohnung im Oberengadin

Text: Alberto Alessi

Standpunkt – Soll die Formaldehydgrenze von Holzwerkstoffen weiter heruntergesetzt werden?

Text: Karl Dobianer

Wertholzsubmissionen – Eine Fundgrube für wertvolle Hölzer

Text: Martin Wöhrle

Seitenware

Holzrealien

Ein Sessel für Kapitän Nemo

Text: Michael Hausenblas

Zeichensprache

Text: Michael Hausenblas

Apfeltasche

Text: Michael Hausenblas

Ohrenweide

Text: Michael Hausenblas

Holz(an)stoß

Gregor Zivic

Text: Stefan Tasch

Hüttenzauber in einer Herberge namens »berge«

Nils Holger Moormann, Möbelverleger und Designer, gilt als Querkopf, Protagonist des »Neuen Deutschen Designs« und Pate großer Designtalente. Jetzt ist er auch noch unter die Hoteliers gegangen.

Man könnte Nils Holger Moormann als den Jacques Tati des Designs bezeichnen. Die einen nennen ihn Spaßvogel, die anderen die Nummer eins des beherzten Möbelhandels. Seit mehr als zwanzig Jahren produziert und vertreibt der 1953 in Stuttgart Geborene Entwürfe meist junger, weniger bekannter Designer. Zu diesen zählte u. a. Konstantin Grcic, heute ein Stargestalter. Die Arbeit Moormanns verkörpert den reziproken Wert von Design als Verhübschungsschnickschnack, ganz sicher ist er ein Kämpfer für mehr Polarisierung in Sachen Gestaltung, ein Musenküsser und einer, der stolz ist auf die Authentizität von Handwerk. Jetzt ist Moormann auch noch zum Herbergsvater geworden.

In Aschau im Chiemgau hat er ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das schon als Bäckerei, russisches Restaurant und Schülerferienheim herhalten musste, zur Herberge namens »berge« umgebaut – als Tüftler, Bauherr, Ausführender und Hotelier. 13 verschiedene Appartements zählt die Bleibe, sie heißen »Bergbude« oder »Sommerloch« und sind so ungewöhnlich und fesch wie die vielen Möbel aus dem Hause Moormann. Als Motto oder Hoteliersphilosophie hält ein Zitat des französischen Bergsteigers Jean-Christophe Lafaille her: »Wer die Berge liebt, akzeptiert auch, dass sie Bedingungen stellen.« »berge« ist, man kann es schon ahnen, kein gewöhnliches Hotel. Wie die Moormann-Objekte besticht die Herberge durch Leichtigkeit und Strenge, wobei Letztere immer der Schalk im Formgeber-Nacken sitzt.

Weiters ist über »berge« in einem 17 Punkte umfassenden Katalog zu erfahren: »In berge gibt es kein wlan. Dafür müssen Sie keinem erzählen, wie gut es Ihnen geht!« Oder: »berge bietet keinen Wellness-Bereich. Dafür sehr kleine, urige Bäder.«

Einen Eröffnungstermin gab es für das Hotel nicht wirklich. »Eigentlich war das Hotel schon im Übernahmezustand eröffnet. Ich sehe das Haus als Work in Progress. Zu Beginn konnte man darin für einen Euro übernachten, da gab es noch gar keine Böden. Das Projekt ist ja nicht aus einem Management-Plan entstanden. Ungewöhnlich ist an berge vor allem, dass sich da ein Unternehmen wie das unsere im Sinne von Learning by Doing fortbewegt. So etwas würde wahrscheinlich sonst niemand tun, es war ein ständiges Vor, Zurück, Vor, Zurück«, sagt Moormann über sein Hotel. Von einem fixen Plan und Fertigungstermin wollte er nichts wissen. Jedes Detail wurde, wie Moormann es nennt, in einer »Gnadenlosigkeit, die ihresgleichen sucht«, durchgeplant. Moormann kann nicht anders, er ist ein Getriebener, egal ob er einen Schemel entwirft oder ein ganzes Hotel baut. »berge« sei wie ein »Traum von jemandem, der es sich leisten will, ein Schiff zu bauen, und der sich dann wundert, dass das Schiff auch schwimmt«. Die Doppelrolle als Bauherr und Ausführender bezeichnet Moormann als Problem, einen Architekten aber hätte er wahrscheinlich ins Irrenhaus gebracht: »So war es einfach spannender, und mittlerweile weiß ich auch, wie ein Abfluss funktioniert.«

Das Konzept selbst bestand für den gebürtigen Schwaben zuerst einmal in der Findung der Seele dieses alten Hauses. Moormann brauchte lange, um die Raumentwicklung voranzutreiben, alles sei völlig verbaut gewesen. Damals nannte der Designer sein Projekt noch »Grand Hotel Aussichtslos«. Erst später wurde das Thema Gästehaus entwickelt, und daraus wurde wiederum »berge«. Der Name habe ihm sehr dabei geholfen, nicht zu sehr in die Design- oder Art-Hotel-Schiene zu rutschen. Wie im Design ist es Moormann wichtig, ein Projekt in einem Satz beschreiben zu können.

Wo alte Strukturen in dem Haus, das an einer Bundesstraße liegt, vorhanden waren, werden diese auch gezeigt. Mit Oberflächen geht Moormann radikal um. Zu sehen sind ungestrichene Lehmwände und Böden aus unbehandelter Hochgebirgsfichte.

»Das ist eine Sauarbeit, die wieder sauberzuschrubben, aber das gibt dann halt die richtige Patina«, so Moormann. Die Einbauten in »berge« variieren. Meistens sind sie aus schwarzem Furniersperrholz, auf das der frischgebackene Hotelier abfährt, das aber, wie er erzählt, Putzfrauen hassen. Neues Wandmaterial aus natürlichen Baumaterialien fügt sich passend in den Bestand ein. Moormann ist vor allem der Kontrast wichtig, das Interieur soll nicht »alpenländisch jodeln«. Baulich findet sich der Kontrast zwischen den lebendigen Böden und frischem Kalkputz oder zwischen welligen Steinmauern und aalglatten Fichtenbrettern der hinzugefügten Einbauten. Zwei andere Pole bilden die straßenseitigen Kastenfenster aus Holz und die rückseitig gelegenen französischen Fenster aus gertenschlanken Stahlprofilen und hölzernen Fensterläden zum Auf- und Zuschieben. Natürlich gibt es auch eine große Stube, die sich vor allem für Tagungen anbietet. Als Möbel kamen – versteht sich – größtenteils Stücke aus der Moormannkollektion zum Einsatz, es finden sich aber auch Klassiker wie z. B. der Plastic Side Chair von Charles und Ray Eames. Zu finden sind ferner einige Einzelanfertigungen wie die Schlafstätten, die zu nestartigen Bettnischen im Gemäuer werden.

Ausgerechnet die Auswahl der richtigen Möbel empfand Moormann als besonders schwierig und langwierig, schließlich seien sie die »Schauspieler für diese Bühne«. Eine Produktdesignerin stand dem Chef bei der Suche nach den richtigen Stücken zur Seite – ein Prozess, den Moormann übrigens noch lange nicht als abgeschlossen ansieht. Der Herbergsvater meint, man müsse schon einen »an der Birne haben«, um sich an ein solches Projekt heranzuwagen, kommerziell würde sich das Ganze nie wirklich rechnen. Aber das war wohl auch kaum der Plan. »Ich möchte, dass sich hier Menschen aus der Design- und Architekturszene wohlfühlen, miteinander kommunizieren und ein Netzwerk entsteht«, sagt Moormann. Aufs Haustierreich umgemünzt spricht er von »berge« als einem Ort, an dem sich Katze oder Hund sofort hinlegen würden, um zu entspannen.zuschnitt, Di., 2009.09.15

15. September 2009 Michael Hausenblas

Das Raue oder das Glatte

(SUBTITLE) Essay

Das Echte oder das Furnierte, das Polierte oder das Matte, das Raue oder das Glatte, das Helle oder das Dunkle, das Transparente oder das Opake, das Feine oder das Grobe, das Weiche oder das Harte, das Nüchterne oder das Ausschweifende, das Minimalistische oder das Ornamentierte, das Farbenreiche oder das Weiße: Wer kann sich nicht an sie erinnern, an die scheinbar einfachen, jedoch umso folgenreicheren Entscheidungen, die das Lebensgefühl im Raum für kommende Jahre, ja manchmal sogar für Jahrzehnte Tag für Tag bestimmen. Diese Materialentscheidungen prägen nicht nur die sinnliche und atmosphärische Dimension von Räumen, sie erzählen auch von kulturellen Entwicklungen. Jede Platzierung von Material ist ein kultureller Akt.

So wie der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss sich die Frage nach den universalen Prinzipien des Denkens stellte, könnte man sich auch die Frage nach den allgemeinen Prinzipien stellen, die den menschlichen Alltag als gewohnte Haltung zum Ausdruck bringen. Dabei, wie sich das Innen anfühlt, geht es nicht um die spezifische Form oder Gestaltung einzelner Möbel. Die gesamte Materialität der Räume lässt sich auf die Vorstellung von Gegensatzpaaren zurückführen. Auf seiner anthropologischen Suche, die allgemeingültigen Muster, die für das menschliche Denken kulturell prägend sind, herauszufinden, kam Lévi-Strauss zur Vorstellung von Gegensatzpaaren: das Rohe und das Gekochte, das Heiße und das Kalte, oben und unten. Übertragen aufs Wohnen sind wir dann wieder dort gelandet, wo wir eingangs waren: das Raue oder das Glatte … Als bedeutendsten aller Gegensätze ortete Lévi-Strauss den zwischen Kultur und Natur. Auch mit diesem wird im Inneren der menschlichen Gehäuse fleißig operiert, dabei zeigt sich vor allem eines: Natürliches kommt hier immer als Strategie des Kulturellen zum Einsatz. Ist das Natürliche bestrebt, sich als solches zu zeigen, betreibt es damit höchstgradig Kulturpolitik in eigener Sache. Das Naturbelassene ist zu einer Leitvokabel der Architekturbeschreibungsprosa aufgestiegen. In der Dauerkrise des natürlichen Ressourcenschwundes wird das Naturbelassene als ästhetische Strategie zum Verbündeten der Rettungsvision.

Tritt zur ökologischen Dauerkrise die ökonomische Akutkrise, wie wir sie eben durchleben, ohne sie in ihrem vollen Ausmaß begreifen zu können, beginnt die Konjunktur einer anderen Materialität: Von der Suche nach der neuen Geborgenheit ist unumwunden die Rede. Konnte die effizienzgesteigerte, turbokapitalistische, überhitzte und zugleich kalte Welt, in der wir im Drang nach intensitätssteigerndem Wachstum den permanenten Beschleunigungsgang eingelegt haben, uns letztlich nur mit dem Scheitern dieses Modells alleine lassen, so muss die gewohnte Privatheit über Nacht mit anderen Rückhalten für die wiederzugewinnende Subjektivität aufwarten können. Die gerade noch neue Ornamentik, geboren aus der Glätte des Minimalismus, hat ebenso wie die aus Techno-Logik und Transparenz komponierten Lehrstücke der Nach-Nach-Moderne ihren Hype eingebüßt. Andere Vorstellungen prägen das Feld: Nachhaltigkeit, Sparsamkeit, Geborgenheit, Wärme, Dauerhaftigkeit, Leichtigkeit.

Innen ist nicht innen. Das, was wir immer schon geahnt haben mögen, bedarf dennoch einer Erklärung. Das Draußen – Politik und Zeitgeist, Erfindungen und Ideen, Technologie und Soziales– macht an den Fassaden, an den Haustüren, den Eingängen zum Inneren nicht halt. Rückblickend erzählen uns die Vorlieben für bestimmte Materialien spezifische Zeitläufte des Innenraums, die in Schichten ablesbar sind: Aus den gediegenen 1950er Jahren gelangten wir über die experimentierfreudigen 1970er und die individualisierungssüchtigen 1980er zu den ökologisch bewusster werdenden und gleichzeitig innovationsbegeisterungsfähigen 1990ern.

Nicht erst seit der Medienphilosoph Vilém Flusser die einprägsame Vorstellung der Wände, die »durchlöchert wie ein Emmentaler« sind, gefunden hat, um den Zusammenhang zwischen der auf Neuen Medien beruhenden Informationsrevolution und der physisch gebauten Architektur als Raumbild auszudrücken, ist das Innen und das Außen, das Private und das Öffentliche vielfältiger miteinander verschränkt und nicht voneinander zu trennen. Daraus folgt: Der Boden der Erfahrung, auf dem wir stehen, die Wände der Vorstellung, die uns umgeben, erzählen uns genau von diesen Verschränkungen und machen uns materiell mit unseren eigenen Kulturgeschichten vertraut.

[ Elke Krasny, Kulturtheoretikerin, Kuratorin, Autorin. Arbeitet zu Architektur, Urbanismus, Kunst als öffentlicher Raum, Gender und Repräsentation; Kuratorin von »Architektur beginnt im Kopf. The Making of Architecture«, Az W 2008/2009 ]zuschnitt, Di., 2009.09.15

15. September 2009 Elke Krasny

Sinnhafte Oberflächen

(SUBTITLE) Assoziationen zum Innenausbau

Amerikanische Chefbüros, britische Clubzimmer, großbürgerliche Salons – der historische Assoziationsraum des Wortes »Wandvertäfelung« ist voller Metaphern des Gediegenen. Im Unterschied zu einer gespachtelten und weiß gestrichenen Wandfläche steht die holzvertäfelte Wand im 19. Jahrhundert für das doppelt gesicherte Innenleben im komfortabel ausgestatteten Interieur. Das lässt sich sogar in zahlreichen Wohnungseinrichtungen von Adolf Loos nachvollziehen, in denen holzvertäfelte Wände und Sitznischen die Intimität und Exklusivität des privaten Lebensraums erhöhen. Eine Wandverkleidung schützt nicht nur die Bewohner im übertragenen Sinn, sondern auch die Wand unmittelbar dahinter – oder in der Diktion Sempers: den konstruktiven Kern – und verrätselt ihn zugleich in der flächigen Präsenz ihrer eigenen Optik und Haptik. Die Maserungen des Holzes sind dabei allenfalls willkommenes, weil nicht entworfenes Ornament.

Walter Benjamin wählte im Zusammenhang mit seinem Aura-Konzept den Begriff »Futteral«, um die Gebettetheit des »Etui-Menschen« in seiner Wohnung zu versinnbildlichen. Unbehelligt von den Unwägbarkeiten einer als unwirtlich empfundenen Außenwelt steht das üppig ausstaffierte Interieur als Synonym für eine im Wohnlichen stabilisierte Existenz: »Die Urform allen Wohnens ist das Dasein nicht im Haus, sondern im Gehäuse. Dieses trägt den Abdruck seines Bewohners. Das neunzehnte Jahrhundert war wie kein anderes wohnsüchtig. Es begriff die Wohnung als Futteral des Menschen und bettete ihn mit all seinem Zubehör so tief in sie ein, daß man ans Innere eines Zirkelkastens denken könnte, wo das Instrument mit allen Ersatzteilen in tiefe, meistens violette Sammethöhlen gebettet, daliegt. Für was nicht alles das neunzehnte Jahrhundert Gehäuse erfunden hat: für Taschenuhren, Pantoffeln, Eierbecher, Thermometer, Spielkarten – und in Ermangelung von Gehäusen Schoner, Läufer, Decken und Überzüge.«

Ob nicht auch das 20. und das 21. Jahrhundert auf jeweils eigene Weise als »wohnsüchtig« zu bezeichnen sein werden? Auch wenn heutige Wohnräume mit den überladenen Interieurs des 19. Jahrhunderts auf den ersten Blick wenig gemein haben, weil sie meist einer in der Moderne wurzelnden reduktiven Ästhetik verpflichtet sind, hat die Metapher des Futterals auch in aktuellen Raumkonzepten ihre Bildkraft nicht eingebüßt. Im Gegenteil, die Analogie zum Stofflichen erscheint umso plausibler, je homogener die Auskleidung in der gegenwärtig geschätzten Monomaterialität (Wand = Decke = Boden) den Innenraum überzieht. Der Vergleich mit der Stofflichkeit eines Innenfutters greift selbst dann, wenn dieses nicht tapetendünn auf eine Trägerlattung aufgebracht wird, sondern aus übereinandergeschichteten Holzbalken besteht, wie z. B. beim Haus von Matten, einem alten Blockhaus im Freilichtmuseum Ballenberg (CH), das Patrick Thurston 2007 durch eine robuste Innenschale gehobenen Wohnstandards anpasste.

Die neue Innenhülle des Blockbaus besteht aus 10 cm dicken, mit Seife und Lauge behandelten Tannenbalken, die analog zum Bestand an den Ecken verstrickt sind. Dieser im Unterschied zu einer normalen Tafel-Verkleidung sichtlich tektonische Innenausbau verleiht den beiden neuen Stuben und Schlafkammern Plastizität und Sinnlichkeit, die es in puncto Heimeligkeit mit jeder traditionellen Zirbenstube aufnehmen kann. Durch das Blockhaus-im-Blockhaus-Konzept, das der Architekt selbst mit einer »kräftig leuchtenden Fütterung aus Seide in einem Mantel ...« verglich, blieb die alte Substanz unverletzt und auch statisch geschont, denn die Decken ruhen überall auf den neu eingestellten Wänden. Atmosphärisch zehrt das Haus von Matten vom Hell-dunkel-Kontrast zwischen altem und neuem Strickbau, vom Geruch, der Haptik und der Alterungsfähigkeit des Werkstoffs Holz ebenso wie von dessen Vermögen, als homogene Innenhülle einen abstrakten, zugleich natürlichen Hintergrund zu bilden.

Die stoffliche Wirkung eines Innenfutters ist besonders eindrücklich, wenn – wie oben angedeutet – Boden, Wand und Decke zur nahtlosen Einheit verschmelzen, wie etwa beim Haus A. von Dietrich|Untertrifaller in Davos (CH), wo ein rustikales Ferienhausensemble aus den 1960er Jahren komplett mit geölter Weißtanne ausgekleidet, ja geradezu »tapeziert« wurde. In den ursprünglich zweigeschossigen Baukörper wurden drei Ebenen millimetergenau eingepasst, Innenausbau und Möbel sind bis unter das Dach mit hoher handwerklicher Präzision zu einer makellosen Gesamtheit verbunden. »Um die Passgenauigkeit noch weiter zu erhöhen, wurde sogar das verwendete Massivholz auf die mittlere Luftfeuchtigkeit der Graubündner Gebirgsregion heruntergetrocknet«, schrieb Walter Zschokke über diesen Willen zur perfekten Passform.

Die bergende Wirkung einer homogenen Innenhülle lässt sich mit hochwertigen und präzise verarbeiteten Hölzern, aber auch mit vermeintlich grobschlächtigen Produkten wie z. B. osb-Platten erzielen, wie sie etwa in der Casa Yaya in Madrid (E) von Manuel Ocaña Wände und Decken zieren. Der semantisch aufgeladene Eichenparkettboden mit der intarsienhaft aufgemalten Vergrößerung eines weiblichen Porträts, dem Gesicht der Bewohnerin, steht zur industriell-strukturellen Anmutung der Raumhülle in größtmöglichem Kontrast. Fertigprodukt und kunsthandwerkliches Unikat gehen bei diesem Projekt innerhalb der Werkstofffamilie Holz eine geheimnisvolle Allianz ein, die sich erst über den persönlichen Hintergrund der Auftraggeber zur Gänze erschließt. Dass eine Wohnung »den Abdruck seines Bewohners« trägt, wie Benjamin konstatierte, findet hier eine fast wörtliche Übersetzung.

Der Kontrast zwischen grobem äußeren Erscheinungsbild und verfeinerter Innenwelt ist bei Konzeptionen »von innen her« häufig Programm. Beim Projekt Box Home in Oslo (N) von Rintala Eggertsson Architects spielt die Dualität zwischen harter Schale und weichem Kern eine dominante Rolle, wobei sich schon im Projektnamen das Bild einer wohnlichen Schmuckschatulle aufdrängt. Ziel des Projekts sei es gewesen, so Sami Rintala, »ein friedliches, kleines Heim zu schaffen, eine Art städtische Höhle, in die sich eine Person zurückziehen und – je nach Wunsch – für eine Weile die Intensität der umgebenden Stadt vergessen kann«. Die Tragstruktur dieses prototypischen Minimalhauses mit nur 19 m² Nutzfläche besteht aus Pinienholz, die Innenwände und der Boden sind aus Zypresse. Badezimmer und Küche sind auf der unteren, der Wohnraum sowie ein Schlafpodest auf der durch eine Leiter erreichbaren oberen Ebene situiert. »Das Projekt konzentriert sich auf die Qualität von Raum, Material sowie natürlichem Licht und versucht, unnötige Grundfläche zu reduzieren«, so Sami Rintala. »Das Resultat ist eine Wohnung, deren Preis nur ein Viertel dessen beträgt, was ein Apartment dieser Größe sonst kosten würde.« Diese an Raumökonomie kaum überbietbare urbane Höhle erhielt eine Außenhaut aus horizontal angeordneten Aluminiumblechen, die von kreuzförmig angeordneten Fenstern unterteilt wird. Diese »harte Schale« korrespondiert mit dem städtischen Umfeld und dient dazu, die intime Räumlichkeit des »weichen Kerns« wirkungsvoll zu maskieren.

Die Dialektik zwischen Maskieren und Freilegen, Einschließen und Entblättern tritt in Innenausbauten besonders deutlich zutage, die raumbegrenzend und raumschaffend zugleich sind, bei denen die Vertäfelung zugleich als Möbel und als Stauraum fungiert. Schon hinter einer einfachen Lamperie oder Wandvertäfelung lässt sich alles Mögliche verbergen – filigrane Wertgegenstände ebenso wie unschöne Kabelstränge –, und Wandschränke und Sitzbänke können sich als wahre Raumwunder erweisen. Ein Beispiel für eine mit raumökonomischem Geschick funktionalisierte Innenhülle ist der Dachausbau Allmeinde von Katia und Gerold Schneider beim Hotel Almhof Schneider in Lech am Arlberg (A).

Der im Obergeschoss eines ehemaligen Schuppens installierte multifunktionale Einbauschrank (Weißtanne furniert auf Paneelplatten) birgt sämtliche Infrastruktur. Die reduzierte Schrankwand bringt mal eine Küche, mal eine Bettstatt zum Vorschein und beschränkt sich ansonsten auf ihre Rolle als raumbildende Präsentationswand im gleichermaßen rustikalen wie verfeinerten Ambiente.

Derartige zum Möbel aufgewertete Innenwände strahlen, wenn sich ihr Mechanismus nicht auf den ersten Blick erschließt, eine funktionale Mehrdeutigkeit mit Tendenz zum Geheimnisvollen aus: »Wir glauben, dass Menschen gern eine geheime Stelle in ihrer Wohnung haben: eine Stelle, die auf ganz besondere Weise benutzt und nur zu ganz besonderen Anlässen enthüllt wird«, schreibt Christopher Alexander in »Eine Muster-Sprache« zum Pattern »Geheimfach«. »In einem Haus mit einer derartigen Stelle zu leben, ist eine ganz andere Erfahrung. Es regt einen dazu an, etwas Kostbares dort aufzubewahren, etwas zu verbergen, nur manche in das Geheimnis einzuweihen und andere nicht.

Es ermöglicht einem, etwas Wertvolles ganz für sich aufzuheben, so dass es nie jemand findet, bis man einmal zu einem Freund sagt: „Jetzt zeige ich Dir was ganz Besonderes“, und ihm die Geschichte, die dahintersteckt, erzählt.«

In einem direkten Verweis auf Gaston Bachelards Poetik des Raums spielt Christopher Alexander hier nicht nur auf den funktionalen, sondern vor allem auf den symbolischen und psychologischen Wert von Nischen und Wandfächern an. Nicht allein der praktische Nutzen solcher Fächer, die sich hinter Wandverkleidungen perfekt verbergen lassen, zählt, sondern vor allem der Reiz des Verbergens und exklusiven Enthüllens von »Gehäusen« im Gehäuse.

[ Gabriele Kaiser, geboren 1967. Architekturpublizistin und Redakteurin in Wien. Seit 2002 Redaktion der online-Baudatenbank des Architekturzentrum Wien, seit 2003 Mitarbeit am Band III/3 des Führers »Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert« von Friedrich Achleitner. ]zuschnitt, Di., 2009.09.15

15. September 2009 Gabriele Kaiser