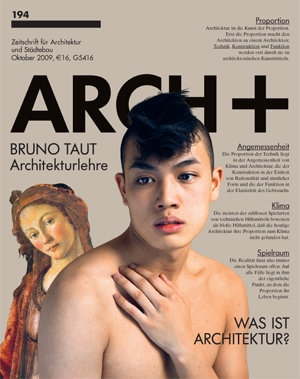

Editorial

Lernen von Bruno Taut

Matthias Sauerbruch und Louisa Hutton im Gespräch mit Nikolaus Kuhnert und Anh-Linh Ngo

Mit der vorliegenden Ausgabe setzen wir die Vorlesungsreihe von ARCH fort, die vor genau 30 Jahren mit den Vorlesungen von Julius Posener begonnen wurde. Im Laufe der Zeit folgten weitere Ausgaben mit ähnlichem Charakter, so z.B. die Reith Lectures von Richard Rogers oder die Architekturen des Schaums von Peter Sloterdijk, die es uns erlaubten, in einer längeren, zusammenhängenden Argumentation grundsätzliche Fragen und Themen der Architektur zu behandeln. Vor drei Jahren haben wir die Reihe mit den Berliner Vorlesungen von Oswald Mathias Ungers aus den 1960er Jahren weitergeführt.

Die Architekturlehre, die Bruno Taut (1880-1938) 1935-36 im japanischen Exil in einer ersten Version als Architekturüberlegungen aufgezeichnet und 1937 nach der Übersiedlung in die Türkei für seine geplanten Vorlesungen an der Kunstakademie in Istanbul ausgearbeitet hatte, knüpft daran an. In Zusammenarbeit mit Manfred Speidel, der als Herausgeber des schriftstellerischen Gesamtwerkes von Bruno Taut seit vielen Jahren Tauts Schriften wissenschaftlich erforscht, haben wir die Manuskriptversionen aufgearbeitet und die Bildauswahl neu recherchiert, die Taut noch kurz vor seinem Tod für die erste, posthum in Türkisch erschienenen Ausgabe eigenhändig zusammengestellt hatte. (Zur genauen Entstehungsgeschichte der Schriften siehe das ausführliche Nachwort von Manfred Speidel am Ende dieses Heftes.)

Zwar erschien die deutsche Fassung der Architekturlehre bereits 1977 mit dem modischen und irreführenden Untertitel Grundlagen, Theorie und Kritik aus der Sicht eines sozialistischen Architekten, jedoch ohne das besondere Bildkonzept Tauts, das als eigenständiger visueller „Diskurs“ die Argumentation des Textes ergänzt und um eine „architektonische“ Dimension erweitert. In diesem Sinne erscheint hier die Architekturlehre als bebildertes Lehrbuch zum ersten Mal in der von Taut konzipierten Weise auf Deutsch. Zur leichteren Lesbarkeit haben wir Zwischenüberschriften, Fußnoten und ein Glossar eingefügt. Die Erstveröffentlichung der Architekturüberlegungen, der Urfassung der Architekturlehre, kann als gesonderte Beilage zu dieser Ausgabe erworben werden. Die Sonderbeilage enthält außerdem den Text Wie kann eine gute Architektur entstehen, eine für sowjetische Architekten geschriebene Kurzfassung der zentralen Thesen der Architekturüberlegungen.

Die Architekturlehre ist Tauts theoretisches Vermächtnis, ein persönliches Fazit aus 25 Jahren architektonischen Wirkens, das eng mit der Geschichte des Berliner Siedlungsbaus verbunden war. Mit diesem Heft wollen wir einerseits die Aufnahme der Berliner Siedlungen Bruno Tauts in die Liste des UNESCO-Welterbes würdigen, andererseits die theoretische Fundierung seines Werkes vorstellen und zur Diskussion stellen. Denn gleich vier der sechs von der UNESCO im Juli 2008 ausgezeichneten Siedlungen zählen zu Tauts Hauptwerk: die Siedlung Schillerpark (1924-30), die Gartenstadt Falkenberg (Treptow, 1913-16), die Hufeisensiedlung Britz (Neukölln, 1925-30) und die Wohnstadt Carl Legien (Prenzlauer Berg, 1928-30); die drei letztgenannten Siedlungen stechen insbesondere durch ihre ungewöhnliche Farbgebung hervor. Eine weitere Siedlung Tauts, die Onkel-Tom-Siedlung in Berlin-Zehlendorf (1926-32) wurde nicht in die Liste aufgenommen, ist jedoch nicht minder bemerkenswert. Die Fotografin Laura Padget hat sich eingehend mit diesen Siedlungen beschäftigt und für diese Ausgabe eine einfühlsame Bildserie erarbeitet, die die Alltagstauglichkeit und Gebrauchsfähigkeit dieser stadträumlichen und architektonischen Anlagen in einer neuen Deutlichkeit vor Augen führt.

Die Siedlungen und die Architekturlehre verdeutlichen, dass Tauts Verständnis der Moderne lebenspraktisch orientiert ist, was sich nicht nur in der besonderen Bedeutung von Farben in seiner Architektur ausdrückt. Mit dem Konzept der „Proportion“ erweiterte er den Architekturbegriff einerseits im Hinblick auf eine ausgewogene Relation zwischen allen beim Entstehen eines Bauwerkes wirkenden Faktoren, die auch die Aspekte von Klima, technischer Ausstattung, konstruktiver Lösung, Kosten, Ausführung und nicht zuletzt die Nutzung umfassen. Andererseits bezieht Taut das Konzept aber auch auf die soziale Vision, die in seinen Siedlungsanlagen als baulich-gesellschaftliches Gefüge immer wieder manifest wird und bis heute wirksam ist.

Tatsächlich sind viele Überlegungen Tauts auch nach über 70 Jahren von erfrischender Aktualität. Tauts Kommentar zur Rolle der Technik im Verhältnis von Klima und Architektur hat auch in Zeiten der Nachhaltigkeitsdebatte seine Gültigkeit nicht verloren: „Die meisten der zahllosen Spielarten von technischen Hilfsmitteln, die die Messen und die Architekturzeitschriften füllen, beweisen als bloße Hilfsmittel, dass die heutige Architektur ihre Proportion zum Klima nicht gefunden hat.“

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Was können wir heute von Taut lernen? Unser Interesse ist es, die Architekturlehre nicht nur als historisches Dokument zu veröffentlichen, sondern die Aktualität ihrer zentralen Fragestellungen zu diskutieren. Um von der theoretischen Ebene auf die Praxis von heute überzuleiten, haben wir statt eines Editorials ein Gespräch mit Louisa Hutton und Matthias Sauerbruch über die Hauptthesen der Architekturlehre in Bezug zu ihrer eigenen Praxis geführt.

Nikolaus Kuhnert: Lassen Sie uns beim offensichtlichsten Punkt anfangen: Bruno Taut ist vor allem für seine farbige Architektur berühmt. Sie sind ebenso mit Ihrer polychromen Architektur bekannt geworden. Gibt es in Ihrer Arbeit eine Verbindung zu den Farbvorstellungen von Taut?

Matthias Sauerbruch: Die Frage wird uns immer wieder gestellt, mal auf Bruno Taut bezogen, mal auf Johannes Itten, mal auf Le Corbusier. Und die Antwort ist eigentlich immer wieder dieselbe: dass wir uns zwar mit deren Arbeiten im Sinne von Vorbildern und Präzedenzfällen auseinandersetzen, aber keine wissenschaftliche Analyse gegebener Farbsysteme oder Farblehren mit dem Zweck der eigenen Anwendung betreiben. Insofern kann man uns eine gewisse Nähe zur unorthodoxen und atmosphärischen Verwendung der Farbe bei Taut unterstellen, viel eher als zu den fixierten Farbsystemen Ittens oder Le Corbusiers.

Louisa Hutton: Tauts Siedlungen wie z.B. Falkenberg besitzen doch immer noch eine unglaubliche Frische. Zufällig waren wir gestern in der Siedlung Onkel Toms Hütte und waren wieder ganz hingerissen. Wenn Sie dort die Straße entlangfahren, entfalten sich rhythmisch die gegenüberliegenden, unterschiedlichen Farbstimmungen – eine fantastische Wirkung.

Anh-Linh Ngo: Seit wann arbeiten Sie bewusst mit Farben?

Matthias Sauerbruch: Das Thema hat sich eher unbewusst entwickelt. Wir haben nicht eines Tages entschieden, von nun an nur noch farbige Häuser zu machen. Das Interesse an Farbe kam schon während unseres Studiums und bei unseren Projekten in London Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auf und war zum Teil aus der Notwendigkeit geboren, mit kleinen Budgets große architektonische Wirkungen zu erzielen. Dabei haben wir Farbe als ein Medium entdeckt, das kleine Räume zum Fließen und zum Schwingen zu bringen vermag.

Louisa Hutton: Dieses Prinzip haben wir nicht nur bei den frühen Umbauprojekten L-House (1990) und H-House (1995) oder später auch beim N-House (1999) angewendet, sondern auch bald auf den städtischen Maßstab übertragen, wie zum Beispiel beim GSW-Gebäude in Berlin (1990-1999). Ich glaube, dass diese rote Wand die Kochstraße auch atmosphärisch komplett verändert hat. Vorher war es eine absolut deprimierende Ecke. Die Ausstrahlung der farbigen Fassade hat dem Ort eine neue Identität gegeben. Und so ist die Farbe dann ein Thema geworden, das uns nicht mehr verlassen hat.

Anh-Linh Ngo: Es fällt auf, dass Sie auf mindestens drei unterschiedliche Ebenen mit Farbe arbeiten: zum einen außen zugunsten der stadträumlichen Wirkung der Fassade wie beim GSW-Gebäude, zum anderen innen, um architektonisch-räumliche Effekte zu erzielen wie bei den erwähnten Umbauprojekten …

Nikolaus Kuhnert: … während der dritte Aspekt Ihre Darstellungstechnik betrifft. Ein frühes Beispiel, an das ich mich erinnere, ist der Masterplan für die Heinrich-Heine-Straße (1993). Die Farbigkeit unterscheidet dabei bestimmte Orte und organisiert den Stadtplan, wobei die Farbtupfer und die Linienzeichnung sich nie überlappen, sondern immer leicht versetzt sind.

Matthias Sauerbruch: Diese grafische Technik haben wir entwickelt, als wir begannen, größere Wettbewerbe zu machen. Einer der ersten, an dem wir teilgenommen haben, war der für das Tokio Forum 1989. Es war völlig verrückt, zu zweit dieses riesige Konferenzzentrum bearbeiten zu wollen, aber zum Glück hat uns eine Menge von Studenten geholfen.

Zu den Abgabeleistungen gehörten selbstverständlich auch Perspektiven. Zu der Zeit gab es so gut wie noch keine Computerrenderings, üblich waren Handskizzen, Aquarelle oder irgendwelche hochgezwirbelten Illustrationen. Wir wollten uns dieser Konvention widersetzen und haben nach Wegen gesucht, die Zeichnung als Zeichnung lesbar zu lassen. Wir wollten zeigen, dass es nicht darum geht, eine perfekte Illusion herzustellen, die man sowieso nicht herstellen kann, oder eine Realität zu simulieren. Vielmehr sollte die Übersetzung der Realität in eine Zeichnung in einer Art und Weise geschehen, dass dieser Akt transparent bleibt. Es soll erkennbar bleiben, dass wir hier eine Zeichnung vor uns haben, die eine Übersetzungsleistung erfordert.

Anh-Linh Ngo: Interessanterweise äußert sich Taut im Kapitel „Qualität“ ähnlich zur Rolle von technischen Zeichnungen und „flotten“ Perspektiven:

„Heute besteht etwa die Meinung, dass der Architekt um so begabter ist, je mehr er das zu errichtende Gebäude in einem Bilde naturgetreu aufmalen kann. […]. Sie müssen für solche Bildchen die Formen aus Vorbildern entnehmen, greifen dem Prozess des Bauens vor, bei dem die Formenschönheit erst aus der sorgfältigen Durcharbeitung der realen Dinge, der Technik, Konstruktion, Funktion, der Behandlung der Materialien, der Beachtung des Klimas usw. ergibt. […] Der Dilettantismus ist um so größer und führt um so mehr zum Kitsch, mit je größerer Naturtreue solche Perspektiven gezeichnet und gemalt werden.“

Man könnte fast meinen, Taut hätte sich über die Computerrenderings von heute geäußert.

Louisa Hutton: Diesen Aspekt fanden wir auch sehr interessant. Taut kommt immer wieder darauf zu sprechen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Konzept und gebauter Wirklichkeit, zwischen Zeichnung und sinnlicher Qualität. Für ihn spielt die Wahrnehmung eine große Rolle, weswegen er betont, dass die Übersetzung der Zeichnung in Architektur ein sinnlicher Akt ist, der aus starren Linien Kurven und Perspektiven macht und dem man in der Zeichnung nicht vorgreifen kann.

Aus ähnlichen Motiven haben wir beim Wettbewerb für das Tokyo Forum angefangen, mit Linien und Farbe zu experimentieren und sie voneinander zu trennen, so dass die Linie nicht mehr als Kontur für die Farbe funktioniert, sondern die Farbe ein Eigengewicht bekommt.

Matthias Sauerbruch: Beim Masterplan für die Heinrich-Heine-Straße, den Sie angeführt haben, wollten wir eher eine bestimmte Lesart von Stadt visualisieren. Im Speziellen haben wir versucht, die sehr unterschiedlichen Fragmente, die wir dort vorfanden, aus der Kontinuität des Stadtzusammenhangs herauszulösen und als eine Art von Puzzle zu sehen. Diese Interpretation haben wir durch Farbflächen grafisch umzusetzen versucht.

Diesen Effekt der Auflösung eines Zusammenhangs kann man aber auch auf Architektur und Stadträume übertragen. Durch unterschiedliche Farb- und Helligkeitswerte, durch den Kontrast zwischen verschiedenen Farben usw. kann man räumliche Situationen hinterfragen, die Wahrnehmung irritieren und den Raum zum Schwingen bringen.

So gesehen handelt es sich nicht um drei völlig unterschiedliche Ansätze bei der Verwendung von Farbe, sondern um ein Prinzip, das wir auf unterschiedlichen Maßstabsebenen anwenden: im Stadtraum, in der Architektur und auf der Zeichnung.

Nikolaus Kuhnert: Gibt es darüber hinaus noch andere Aspekte?

Matthias Sauerbruch: In einem Fall haben wir Farbe in Bezug auf eine gegebene Corporate Identity eingesetzt, das war beim Entwurf für die ADAC-Zentrale in München, deren Fertigstellung für 2011 geplant ist. Hier haben wir mit Gelbtönen das prägnante Erscheinungsbild des ADAC aufgegriffen. Und beim Photonikzentrum in Berlin (1998), einem Licht-Forschungszentrum, spielt das Farbspektrum der Fassade auch auf die Funktion an. Farbe hat in unserer Arbeit somit neben dem räumlich-atmosphärischen auch einen kommunikativen Aspekt.

Louisa Hutton: Wobei ich denke, dass das Atmosphärische sich nicht rein auf die visuelle, sondern vielmehr auf die körperliche Wahrnehmung bezieht. Bereits wenn man um das Photonikzentrum herumgeht, bekommt man ein Gefühl für die Tiefe der Fassade. Da es recht eng umbaut ist, bewegt man sich immer relativ dicht entlang der kurvigen Außenfassade und bekommt die Ansicht nie vollständig ins Blickfeld. Dadurch entwickelt man eine sehr körperliche Beziehung zum Gebäude, nicht nur weil man die Bewegung der Gebäudehülle nachvollzieht, sondern vor allem auch wegen der Farbwirkung.

Nikolaus Kuhnert: Man kann feststellen, dass Farbe im Laufe Ihrer Entwicklung zu einem Element geworden ist, das unter städtebaulichen und kommunikativen Gesichtspunkten auf die Fassade konzentriert wird.

Louisa Hutton: Nicht nur: in Sheffield haben wir kürzlich ein Universitätsgebäude gebaut. Es ist sowohl außen als auch innen farbig und hat kaum weiße Wände. Dort, wo wir Weiß eingesetzt haben, geschah das sehr bewusst, beispielsweise an Stellen, die gegenüber Fensteröffnungen liegen und das Tageslicht reflektieren sollen. Man könnte sagen, dass wir bei diesem Gebäude Weiß so eingesetzt haben, wie andere Farbe verwenden würden, also nur in bewussten Ausnahmefällen. Für uns ist das eine neue Erfahrung, ein neuer Aspekt.

Anh-Linh Ngo: Am Anfang der Architekturlehre heißt es: „Die Architektur arbeitet grundsätzlich nicht auf die Wirkung der Farben hin. Die Farbe steht keineswegs an den Anfängen der Architektur, sondern höchstens an ihrem Ende.“ Diese Aussage kann uns weiterhelfen, um die unterschiedlichen Ebenen der Farbkonzeption in Ihrer Architektur zu hinterfragen und zu klären.

Matthias Sauerbruch: Wir sind auch über diese Aussage gestolpert, vor allem weil Taut in der Architekturlehre sonst so gut wie nichts über Farbe schreibt. Den Affekt, den er zweifelsohne in seiner Architektur beabsichtigt haben muss, in der Farbe vielleicht als Symbol für eine populäre Kultur oder als Ausdruck der Genossenschaftsbewegungen steht – all das erwähnt er mit keinem Wort. Als hätte es keine Bedeutung. Als gäbe es keine Kommunikationsabsicht.

Anh-Linh Ngo: Taut argumentiert hier nicht gegen Affekte oder Effekte. Vielmehr spricht er sich gegen eine vordergründige, dekorative Farbwirkung aus, um zu betonen, dass Architektur auf architektonische und nicht auf malerische Effekte hinarbeiten sollte. Die Frage lautet also: zu welchem Zweck, also zu welchem Ende wird Farbe eingesetzt.

Ein gutes Beispiel ist Tauts eigenes Wohnhaus, wo er den Wänden und Decken ganz bestimmte Farben zugeordnet hat, deren räumliche Wirkung auf das sich ändernde Tageslicht berechnet ist. In der Siedlung Onkel Toms Hütte wiederum wurde Farbe stadträumlich eingesetzt. Sie haben eingangs von der Farbwirkung der gegenüberliegenden Häuserzeilen berichtet. Auch hier waren die Farben auf die Wirkung des Sonnenstands berechnet, die Westseite hat eine andere Farbe als die Ostseite. Der Farbeinsatz bei Taut hatte immer eine räumliche Dimension. Gerade hierin sehen wir eine sehr große Parallele zu Ihrer Praxis.

Louisa Hutton: Das sehen wir genauso. Aber es ist dennoch erstaunlich, dass er das Thema Farbe mehr oder weniger fast ausspart.

Nikolaus Kuhnert: Es ist vielleicht verwunderlich, dass Taut sich in der Architekturlehre auf die zentrale These konzentriert: „Architektur ist die Kunst der Proportion.“ Julius Posener übersetzt das mit „Angemessenheit“. Was das heißen könnte, beschreibt er anhand einer Stelle aus der Architekturlehre, in der Taut seine Arbeitsweise schildert: Wenn die Pläne für die Siedlungen durch das Büro der GEHAG nach objektiven Kriterien fertiggestellt waren, nahm er sie nachts mit nach Hause und fing an, darüber zu sinnieren, bis sich das Rationale des Plans in ein Gefühl auflöst. Von diesem Gefühl geleitet fängt er an, die Anlage, die Details zu verschieben und zueinander in Beziehung zu setzen (s. Posener, S. 30 ff.). Dieses Angemessene nennt Taut „Proportion“ und meint etwas, das sich nicht mehr auf objektive Kriterien wie Technik, Konstruktion oder Funktion reduzieren lässt. Es geht um das, was der Architekt aus den objektiven Bedingungen macht.

Gehen Sie nicht in ähnlichem Sinne vor? Sie verweisen zum Beispiel in Ihren Erläuterungen zur Keramikfassade der Sammlung Brandhorst auf den Schallschutz, auf die energetischen Aspekte – also auf objektive Bedingungen. Aber warum dann dieses Farbspiel? Ist das nicht die Ebene, auf der Sie analog zu Taut beginnen, an der „Proportion“ zu arbeiten?

Matthias Sauerbruch: Der Begriff der Proportion hat hier auf zwei unterschiedlichen Ebenen eine Rolle gespielt. Die eine ist, wenn man so will, die der klassischen Proportionierung – das heißt, wie gliedere ich eine große, ungegliederte Baumasse. Wir haben dies durch eine Unterteilung in drei Farbfamilien – hell, mittel und dunkel – erreicht. Das ist ein rein proportionaler Effekt. Es ist ein bisschen so wie bei den Fensterprofilen von Taut, die in unterschiedlichen Farben gestrichen sind, um sie in drei schmale Zonen aufzulösen und dadurch filigraner erscheinen zu lassen.

Louisa Hutton: Darüber hinaus haben wir mit der polychromen Oberfläche einerseits versucht, die Assoziation an ein Museum hervorzurufen, damit man nicht gleichgültig an dem Gebäude vorbeigeht und denkt: noch ein Wohnhaus, noch ein Bürohaus. Andererseits haben wir durch die Schichtung unterschiedlicher Farbebenen einen Effekt erzeugt, der auch durch die Überlagerung des unregelmäßigen Schattenwurfs der Keramikstäbe auf die dahinter liegende gefaltete Blechverkleidung hervorgerufen wird. In der Summe entsteht das merkwürdige Phänomen, dass man sich nicht so sicher ist, wo das Haus anfängt und wo es aufhört.

Anh-Linh Ngo: Eine Art von Moiré-Effekt? Jörg Gleiter berichtete uns davon, dass der Autofokus seiner Kamera Schwierigkeiten hatte, beim Fotografieren des Gebäudes scharfzustellen.

Matthias Sauerbruch: Es ist eigentlich mehr als ein Moiré-Effekt. Hier wird Farbe zur Materialität – wir würden diese Oberfläche als eine Art von besonderem Material sehen. Unseres Erachtens ist die Farbe ein architektonische Mittel. Sie dient nicht nur der Proportionierung des Baukörpers und der Angemessenheit des Verhältnisses der Bauteile zueinander, sondern sind eigentlich bewusst auf Affekte hin ausgelegt.

Anh-Linh Ngo: Es ist sehr aufschlussreich, dass Sie das Verhältnis von Farbe und Materialität selbst aufgebracht haben. Im Kapitel über die Technik analysiert Taut sehr ausführlich die griechische Architektur und kommt dabei auch auf das Problem der Polychromie in Bezug zum Material zu sprechen: „Und diesen Marmor überzogen die Griechen mit deckenden Farben, mit Gelb, Rot und Ultramarin. War das – nach heutigen Begriffen – nicht ein schreiendes Unrecht gegen das Material?“

Ohne auf Sempers Bekleidungstheorie und dessen Thesen zur Polychromie einzugehen, bietet Taut eine einfache Antwort: „Die Griechen hielten aber die richtige ästhetische Wirkung in ihrer klaren Luft und Sonne für wichtiger; in ihr hat der Naturmarmor Leichenblässe […]. Die künstlerische Idee stand über dem Material.“

Louisa Hutton: Es ist eine sehr schöne Stelle. Hier ist Tauts Argumentation absolut luzide.

Anh-Linh Ngo: Vor allem, weil diese Stelle in einer konzentrierten Form deutlich macht, welchen Stellenwert Farbe und Material für ihn haben: Sie sind der künstlerischen Idee untergeordnet. Demnach war die griechische Architektur auf das vorherrschende Licht, auf das Klima und die beabsichtigte künstlerische und architektonische Wirkung hin konzipiert, so dass die Griechen Farbe wie ein notwendiges Material verwendet haben.

Hier sehe ich eine sehr große Übereinstimmung zu Ihren Ausführungen. Können Sie anhand Ihrer Arbeit beschreiben, wie Sie entwerfen, von welcher künstlerischen Idee Sie sich leiten lassen?

Nikolaus Kuhnert: Vielleicht können Sie es noch einmal konkret am Beispiel der Sammlung Brandhorst erläutern. Die erste Frage betrifft das Farbkonzept: Wie kommt es zustande, arbeiten Sie dabei mit einem Künstler zusammen?

Louisa Hutton: Nein, das machen wir alles selbst.

Matthias Sauerbruch: Der Ausgangspunkt war der Wettbewerbsentwurf, für den wir eine bedruckte Glasfassade vor einem farbigen Hintergrund entwickelt hatten. Aus der Distanz sollte sich die Vordergrund- mit der Hintergrundfarbe vermischen und einen Ton ergeben, der dann wieder auseinanderfällt, wenn man sich nähert. Diese erste Idee ließ sich aufgrund der Schallschutzanforderungen nicht verwirklichen. Dann haben wir nach Alternativen zum Glas gesucht und dabei unter anderem mit verschiedenen Metallen experimentiert, zum Beispiel mit einbrennlackiertem Aluminium und einem emaillierten Stahl. Wir haben 1:1-Muster von der Fassade gebaut, um die Wirkung zu überprüfen.

Louisa Hutton: Wir haben sie im Hof aufgestellt, um die beabsichtigte Wirkung aus großer Entfernung überprüfen zu können.

Matthias Sauerbruch: Zufälligerweise bekamen wir in dieser Phase Besuch von Vertretern der Firma NBK, die wir schon vom GSW-Projekt her kennen, wo wir gemeinsam die Keramikverkleidung für den Flachbau entwickelt haben. Nachdem wir ihnen unser Problem erläutert haben, sind sie mit dem Versprechen abgefahren: „Da machen wir mal was für euch.“ Und tatsächlich: Vier Wochen später bekamen wir eine Ladung farbiger Keramikstäbe. Sie entsprachen zwar farblich noch nicht unseren Vorstellungen, waren aber interessant genug, dass wir beschlossen, in die Richtung weiterzuarbeiten. Damit begann eine intensive Material- und Farbrecherche.

Louisa Hutton: Die Zusammenarbeit mit NBK war sehr intensiv. In einem recht langwierigen Trial-and-Error-Prozess, der fast zwei Jahre dauerte, haben wir anhand von NCS-Farbmustern oder handbemalten Farbproben versucht, die richtigen Farbtöne für die Glasuren zu produzieren. Es war jedoch sehr schwierig, den NCS-Ton genau zu treffen. In 80 bis 90 Prozent der Fälle ging es daneben. Aber die „fehlerhaften“, unerwarteten Farben haben uns wiederum auf neue Ideen gebracht.

Wichtig war auch, dass wir den Herstellungsprozess verstehen lernten. Als wir begriffen haben, dass nicht nur die Glasurfarbe, sondern auch die Farbe des Tons, der sogenannte Scherben, aus der die Keramikstäbe produziert werden, eine große Bedeutung für die Farbwirkung nach dem Brennvorgang hat, haben wir diesen Effekt bewusst eingesetzt. Wir haben schließlich Scherben in vier verschiedenen Farbtönungen benutzt: zwei unterschiedliche Rottöne, Weiß und Gelb. In Kombination mit einer transparenten Glasur, konnten wir einen besonderen Farbeffekt erzielen. So scheint bei den hellen Glasurfarben wie Hellblau das Rot des verwendeten Tons durch, wodurch die Farben sich vermischen und einen eigenen Farbton ergeben, der eine gewisse Transparenz und Tiefe besitzt.

Nikolaus Kuhnert: Wie haben Sie die Farbfamilien entwickelt? Geschieht das digital?

Matthias Sauerbruch: Wir haben anfänglich versucht, diese Farbkombinationen mit Hilfe von Grafikprogrammen zu entwickeln, aber das war schier unmöglich.

Louisa Hutton: Ein zusätzliches Problem war, dass die Metallabdeckung hinter den Keramikstäben gefaltet ist, was sich in der Ansicht nicht darstellen lässt, weil man die Schatten nicht hinbekommt. Daher haben wir letztendlich DIN-A4-große Ausschnittsmodelle von den Fassadenideen gemacht, um die verschiedenen Farbüberlagerungen auszuprobieren.

Matthias Sauerbruch: Auch als wir eine Gesamtansicht zeichnen wollten, um die Verteilung der Farben zu kontrollieren, wurde uns klar, dass das nicht geht. Wir mussten am Ende ein Fassadenmodell bauen, das ungefähr vier Meter lang ist und ca. 10.000 Stäbe enthielt. Das Modell haben unsere Mitarbeiter zusammen mit der Modellbaufirma Werk5 so entwickelt, dass die Stäbe mittels eines Clipmechanismus abnehmbar waren. So konnten wir die Farbzusammenstellung am Modell ausprobieren, einzelne Stäbe abnehmen, um sie umzufärben oder auszutauschen. Das haben wir so lange gemacht, bis wir mit der Wirkung zufrieden waren.

Louisa Hutton: Beim Zeichnen der Ausführungspläne hat uns die Erfahrung, die wir durch das Modell gemacht haben, sehr geholfen. Dadurch konnten wir am Ende die wolkige Farbanordnung dann doch am Computer bestimmen.

Anh-Linh Ngo: Interessanterweise hat Oliver Godow, unser Fotograf, viele Farben, die Sie verwendet haben, in der Umgebung der Türkenstraße wieder gefunden, als er die Gegend für ein Kunstprojekt fotografiert hat. Lassen Sie sich bei der Farbwahl von der Umgebung inspirieren?

Matthias Sauerbruch: Nicht in dem Sinne, dass wir die Umgebung gezielt nach deren Farbzusammensetzung analysieren. Das geschieht eher unbewusst.

Louisa Hutton: Es fällt aber auf, dass ein gewisser Beige-Ockerton in der Umgebung sehr dominant ist. Wenn man von der Theresienstraße in Richtung des Kopfbaus blickt, verschwindet das Gebäude in den Sandfarben des davor stehenden Hauses. Diese Neutralität war es, die wir erzielen wollten. Die Idee, die Farben ineinander verschmelzen zu lassen, funktioniert hier auch aufgrund der städtebaulichen Position so gut, weil man sich sonst nicht wirklich weit von dem Gebäude entfernen kann. Wir hatten für den Kopfbau intuitiv ein helles Grau assoziiert, das aus Rot- und Grüntönen zusammengestellt ist. Dunkle Farben wie Braun, Schwarz oder Dunkelgrau hätten da nicht funktioniert. Wir haben unsere Auswahl immer wieder getestet, zuletzt mit 1:1-Mock-ups. Diese Muster hatten jedoch nur die Größe von ein paar Quadratmeter, was über den Gesamteindruck wenig aussagt. Ganz am Ende mussten wir uns auf unsere Intuition verlassen, dass es funktionieren würde.

Nikolaus Kuhnert: Farbe hat bei Ihnen eine materielle Qualität. Sie ist das zentrale Gestaltungsmittel. Wenn man ein anderes Projekt betrachtet, zum Beispiel das Null-Energie-Bürogebäude in Kopenhagen, dann hat man zunächst den Eindruck eines technischen Gerätes, einer Apparatur. Das spezifisch Architektonische erhält das Projekt dadurch, dass Sie dieses Gerät bearbeiten, u.a. mit Farbe.

Matthias Sauerbruch: Das ist ganz klar der Fall. Wir haben eine ganze Reihe von Bürogebäuden, bei denen die Außenhaut eine funktionale Dimension hat: sie funktioniert als Klimaschnittstelle mit der ganzen technischen Ausstattung wie Belüftungstechnik, Schall- und Sonnenschutz etc. Die Fassade wird dadurch das Hauptgestaltungsmerkmal. Dabei spielt Farbe eine wesentliche Rolle bei der Art und Weise, wie die Fläche aufgelöst wird oder wie sie eine gewisse Tiefe herstellt; sie hilft auch dabei, Fassaden, die Volumetrie oder sonstige städtebauliche, kontextuelle Elemente und Phänomene zueinander ins Verhältnis zu setzen.

Nikolaus Kuhnert: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Wahl der Farbtöne und der Funktion der Fassade im Hinblick auf energetische Fragen?

Matthias Sauerbruch: Die Wahl der Farbe ist bis zu einem gewissen Grad tatsächlich von diesen Überlegungen beeinflusst, insofern dass wir nur in Ausnahmefällen unter einen gewissen Dunkelheitswert gehen können, weil sich die Fassade sonst zu stark aufwärmen würde. Manchmal kann das aber gewollt sein, zum Beispiel bei Konvektionsfassaden, um ein Temperaturdifferential für den Auftrieb herzustellen. Dann ist es nützlich, wenn die Wärme im Zwischenraum gefangen wird. Aber in den meisten Fällen möchte man die Wärme eigentlich loswerden. Das heißt also, dass wir innerhalb bestimmter Grenzen entweder helle oder dunkle Farbtöne einsetzen müssen, damit das ganze funktioniert. Die Farbskala allerdings, also ob man nun Rot oder Gelb oder welche Farbe auch immer einsetzt, hat meistens eher etwas mit dem Kontext zu tun – entweder mit dem gebautem Kontext oder dem natürlichen Kontext wie dem Himmel beispielsweise. Beim GSW-Gebäude hat die Farbe etwas mit den Dächern der Umgebung zu tun, aber das Rot haben wir auch wegen seiner guten Kontrastwirkung sowohl gegen einen blauen als auch grauen Himmel gewählt.

Louisa Hutton: Ähnlich zu Taut hatten wir die Fassade auch je nach Himmelsrichtung unterschiedlich behandelt. Beim GSW-Gebäude haben wir uns auf die Westfassade konzentriert, wo wir das Licht der Nachmittagssonne mit einem intensiven Orange-Rot auffangen wollten.

Nikolaus Kuhnert: Bewegen wir uns damit in Richtung einer ökologischen Ästhetik?

Matthias Sauerbruch: Das ist ein Thema, das uns sehr interessiert, wir geben zur Zeit ein Studio in Harvard mit dem Titel „The Language of Sustainability“. Wir meinen, dass das Thema der Nachhaltigkeit ein so wichtiges Thema ist, dass wir es in irgendeiner Art und Weise auch in der Alltagsästhetik reflektieren und nachvollziehbar machen sollten.

Der Philosoph Gernot Böhme hat in einem Aufsatz über das Thema Atmosphäre, der auch in der ARCH Ausgabe über Atmosphären erschienen ist (ARCH 178, Anm. d. Red.), die sehr einleuchtende These aufgestellt, dass sich Nachhaltigkeit bzw. die ganze ökologische Bewegung letztlich um unser Wohlbefinden und das zukünftiger Generationen drehe. Daher sei Wohlbefinden das Maß aller Dinge. So gesehen müsste die sinnliche Dimension oder sinnliche Stimulation eigentlich ein Schlüsselthema sein für nachhaltiges Bauen oder nachhaltige Räume oder nachhaltigen Umgang mit diesen Problemen.

Louisa Hutton: Für uns bietet Farbe einen Zugang zu dieser Frage, weil die Leute immer unmittelbar und emotional darauf reagieren. Wenn ein Haus farbig ist, dann entwickeln die Menschen eine ziemlich direkte Beziehung dazu, was man nicht von jedem architektonischen Mittel behaupten kann. Die meisten können mit den von Architekten vorgebrachten ästhetischen Theorien und ihrer Umsetzung nicht viel anfangen.

Matthias Sauerbruch: Daher versuchen einige Architekten das Problem zu umgehen, indem sie mit „Altbewährtem“ Vertrautheit suggerieren wollen. Es gibt im Augenblick eine starke Tendenz, Nachhaltigkeit und nachhaltige Konzepte mit allem zu verbinden, was alt aussieht.

Nikolaus: Eine konservative Tendenz …

Matthias Sauerbruch: … die naturstein-verkleidet daher kommt, um den Eindruck zu erwecken, als stünde das Gebäude schon seit 1912 da und müsste insofern per se nachhaltig sein. Demgegenüber sehen wir eher eine Notwendigkeit, den Paradigmenwechsel, der in allen Bereichen dringend ansteht, auch zum Ausdruck zu bringen. Konkret meinen wir, dass in der ökologischen Krise – wie in allen Krisen – auch ein großes Potential steckt, insbesondere für die Architektur.

Louisa Hutton: Im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte sehen wir übrigens auch starke Parallelen zur Diskussion, die Taut im Hinblick auf die Rolle des Ingenieurs führt. Taut schreibt, dass selbst wenn dieser Technik, Konstruktion und Funktion zufrieden gelöst habe, ergebe das noch keine Architektur – etwas, was nur ein Architekt leisten kann. Auch wenn ich denke, dass er mit den Ingenieuren zu hart ins Gericht geht und die Bedeutung des Architekten wohl etwas übertreibt …

Matthias Sauerbruch: … trifft das voll auf die Nachhaltigkeitsdebatte zu.

Louisa Hutton: Absolut, denn in der ökologischen Diskussion versucht jeder, die Dinge quantifizierbar zu machen und das ist für uns einfach nicht genug. Das ist lediglich der Ausgangspunkt für einen langwierigen Prozess, an dessen Ende ein architektonischer Ausdruck gefunden werden soll.

Anh-Linh Ngo: Das ist, wenn Sie so wollen, hundertprozentig Taut. Mit dem Proportionsbegriff argumentiert er genau gegen diese Art der Verabsolutierung bestimmter objektiver Kriterien und für eine architektonische Denkweise. Gerade heute angesichts der Nachhaltigkeitsdebatte ist die Architektur mehr denn je in Gefahr, als reine Apparatur gesehen zu werden.

Matthias Sauerbruch: Ich habe dennoch gewisse Schwierigkeiten mit Tauts unklaren Begrifflichkeiten, insbesondere die der Proportion. Wenn wir in seinem Schema bleiben, so würde ich beispielsweise unsere Funktionsfassaden eher unter dem Thema Konstruktion als unter Technik abhandeln. Denn Technik betrifft im Grunde genommen die konkreten Gebäudetechnologien wie die Haustechnik, auf die sich ja die ganze deutsche Bauindustrie im Augenblick stürzt. Konstruktion hingegen wäre der Versuch, diese Technik in Architektur zu verwandeln. Zum Beispiel, indem wir der Konvektionsfassade des GSW-Gebäudes eine Tiefe und Variabilität gegeben haben, entsteht in der Gesamtkonzeption Architektur. Taut würde das wahrscheinlich wieder unter „Proportion“ zusammenfassen, wobei ich finde, dass er unter dem Begriff zuviel subsumiert, wodurch er sehr unscharf wird.

Louisa Hutton: Ich denke, dass wir ein ganz anderes Verständnis für das Wort „Proportion“ haben als Taut es benutzt. Was Taut damit meint, ist die Fähigkeit des Architekten, mit seiner Intuition als Künstler etwas Objektives in Architektur zu verwandeln.

Matthias Sauerbruch: Wenn man so will, handelt es sich letztlich um eine durch den Filter des Individuums gegangene Reflexion der natürlichen Umwelt. Letztlich setzt er auf ein entsprechend sensibilisiertes Subjekt, ohne das keine Architektur entstehen kann. Das ist das glatte Gegenteil der parametrischen Denkweise und des parametrischen Entwerfens von heute, wo man versucht, den Entwurf zu automatisieren.

Anh-Linh Ngo: Sie haben Recht, aber ich würde diesen Widerspruch etwas relativieren. Schließlich fordert Taut das angemessene Ins-Verhältnis-Setzen aller objektivierbaren sowie nicht-objektivierbaren Aspekte der Architektur. Gerade in diesem relationalen Ansatz erkenne ich jedoch eine gewisse Parallele zur parametrischen Entwurfspraxis von heute, die nichts anderes ist als der Versuch, der Komplexität der Bauaufgabe Herr zu werden, indem alle fassbaren Parameter miteinander in Beziehung gesetzt – oder um es mit Taut zu sagen: in Proportion zueinander gebracht werden. Den Widerspruch sehe ich eher in der nach wie vor ungeklärten Frage: Was geschieht mit den nicht parametrisierbaren Aspekten?

Matthias Sauerbruch: Ich glaube, sie lassen sich auch nicht objektiv klären, weil das jenes ominöse Gefühl betrifft, das Taut einfordert.

Nikolaus Kuhnert: Wenn man das „Problem Taut“ in den Griff zu kriegen versucht, ist es unerlässlich, seinen Hintergrund zu berücksichtigen. In seinem Buch „Die neue Baukunst in Europa und Amerika“ von 1929 beschreibt Taut Architektur als „die Kunst des schönen Gebrauchs“. Das entspricht seine Arbeit und seine Haltung in den 20er Jahren. Er emigriert 1933 nach Japan, dann 1936 in die Türkei, kann in den letzten Jahren noch einmal in der Türkei bauen und versucht in der Zwischenzeit eine Architekturlehre zu entwerfen, die das fassen soll, was wir bereits mehrfach diskutiert haben, nämlich das subjektive Moment der Architektur. Wenn man dieses Moment als Ausdruck der eigentlichen Tätigkeit des Architekten begreift, dann lässt sich diese Tätigkeit nicht auf das rein Objektive reduzieren. Als Architekt müssen Sie die objektiven Vorgaben des Ingenieurs in Architektur übersetzen. Tauts Aussage: „Architektur ist die Kunst der Proportion“ ist so gesehen ein Vorschlag, dieses „subjektive Element“ zu fassen. Vielleicht kann man es als den Versuch ansehen, einen Architekturdiskurs zu entwickeln, der das wieder zur Sprache bringt, was die Architekten sich abgewöhnt haben zu tun, nämlich darüber zu reden, was sie eigentlich machen.

Anh-Linh Ngo: Insofern ist Tauts zentrale Frage „Was ist Architektur?“ nicht in einem klassisch essentialistischen Sinne zu verstehen, sondern als Aufruf an die Architekten, Rechenschaft über ihre Arbeit und ihre Arbeitsweise abzulegen, um die inhaltliche Leerstelle zu füllen, die die Moderne hinterlassen hat, indem sie die objektive Seite der Architektur einseitig betonte. Der Architekturtheoretiker Antoine Picon hat diese Leerstelle einmal mit einem sehr eindrücklichen Bild verglichen: Der moderne Architekt operiere wie der Wächter eines Panoptikums, der von einem leeren Zentrum aus die Peripherie zu kontrollieren versuche.

Matthias Sauerbruch: Das ist ein sehr passendes Bild für die Tatsache, dass es uns Architekten kaum gelingt, in der Öffentlichkeit unsere Anliegen zu artikulieren, weil es keiner richtig versteht. Das hat teilweise damit zu tun, dass sich durch diese Objektivierungstendenz ein Fachchinesisch entwickelt hat, aber teilweise auch, dass uns eigentlich die Worte fehlen …

Anh-Linh Ngo: … oder um es mit Picon zu sagen, dass das inhaltliche Zentrum leer ist.

Nikolaus Kuhnert: Manfred Speidel spricht in seinem Nachwort folgerichtig von einem Paradigmenwechsel in Tauts Argumention: nach der Betonung der gesellschaftlichen Bedeutung von Architektur in seiner utopischen Phase und der pragmatischen Hervorhebung der Zweckmäßigkeit der Architektur während seiner erfolgreichen Bautätigkeit in Berlin versucht Taut nun seine Argumentation einen Schritt weiterzuentwickeln. Ich würde das als einen Versuch ansehen, die subjektive Seite der Architektur zu fassen – als einen Versuch, die Frage zu beantworten, was Architektur ausmacht. Denn wenn wir über Architektur sprechen, dann müssen wir über die subjektive Seite sprechen. Objektiv ist immer alles klar.

Matthias Sauerbruch: Architekten haben es sich angewöhnt, subjektive Überlegungen hinter den objektiven zu verschleiern. Einfach weil wir erfahrungsgemäß mit den subjektiven nicht besonders weit kommen. Es kommt natürlich darauf an, mit wem man es zu tun hat, aber bei vielen Bauherren ist man viel schneller am Ziel, wenn man rational argumentiert und beispielsweise für eine Lösung plädiert, weil sie preiswerter ist, als wenn man sagt, die Proportion stimmt jetzt besser. Dann würden alle sagen: „Spinnt der? Das ist mein Geld!“

Aber es beschleicht mich auch der Verdacht, dass Tauts immer wiederkehrender Begriff der Proportion, der alles durchzieht, letztlich das Problem auch nur umkreist und er es jedem einzelnen überlässt, die unterschiedlichen Bedeutungsebenen zu erfassen.

Anh-Linh Ngo: Im Grunde setzt er ein Proportionsgefühl voraus, das man auch auf die Grundbegriffe der Architektur – Technik, Konstruktion und Funktion – übertragen muss. Die Architekturlehre lässt sich im Wesentlichen auf die Grundaussage reduzieren: Architektur entsteht dann, wenn wir diese drei Grundbedingungen der Architektur in Proportion gebracht haben. Konkret heißt das: Die Proportion der Technik liegt in der Angemessenheit von Klima und Architektur, die der Konstruktion in der Einheit von Rationalität und sinnlicher Form und die der Funktion in der Elastizität des Gebrauchs.

Louisa Hutton: So gesehen ist dieses Verständnis von Proportion aktueller denn je. Besonders in der Nachhaltigkeitsdebatte müssen wir wieder ein angemessenes Grundverhältnis zum Klima finden.

Matthias Sauerbruch: Seine Elastizität wäre in der Nachhaltigkeitsdebatte der Begriff des „loose fit“.

Louisa Hutton: Wobei ich denke, dass man dabei die Atmosphäre nicht vergessen sollte, denn darüber spricht er auch – oder ich lese das zumindest zwischen den Zeilen heraus. Die Räume müssen Andeutungen für das Bewohnen geben und zugleich auf zwanzig verschiedene Arten bewohnt werden können. Insofern denke ich, dass „loose fit“ in gewisser Weise zu technisch klingt.

Anh-Linh Ngo: Taut benutzt hier den Begriff „Spielraum“. Die Realität biete immer Spielräume, und seien sie noch so klein, mit denen man experimentieren, die man ausnutzen, ausreizen kann, damit etwas entsteht, das mehr ist als das Ergebnis einer Formel oder einer Gleichung.

Nikolaus Kuhnert: Auf Ihre Fassaden bezogen hieße das, dass sie sich nicht rein aus den Überlegungen des Belüftungsingenieurs ergeben, sondern dass Sie das, was jener als technische Voraussetzung entwickelt hat, noch in Architektur übersetzen müssen.

Matthias Sauerbruch: Spielraum ist ein sehr passender und gleichzeitig zeitloser Begriff, mit dem wir auch heute operieren können.

Anh-Linh Ngo: Das Gespräch mit Ihnen ist für uns auch ein Test, um zu erörtern, was man heute von Taut lernen kann. Wie kann ein zeitgenössisches Architekturbüro heute mit den Begriffen oder mit den Fragestellungen von Taut arbeiten oder kann man überhaupt etwas damit anfangen?

Matthias Sauerbruch: Ich denke, für heutige Verhältnisse vertritt Taut eine relativ unangepasste These, weil er im Grunde genommen die Figur des Architekten als Vermittler zwischen den objektiven Anforderungen und den rationalen Bedingungen der Architekturproduktion einerseits und der eigentlichen Architektur andererseits sieht.

Ich finde seine Grundüberlegungen unheimlich relevant. Viele Dinge sind absolut à point, zum Beispiel das Klima-Thema. Gerade Angemessenheit ist im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussion ein absolut zentraler Begriff. Denn wenn es darum geht, Kriterien zu entwickeln – unter der Maßgabe, dass wir Verbrauch und CO2-Emissionen reduzieren müssen –, dann geht es auch darum, worauf wir verzichten können. In dem Zusammenhang ist ein Begriff wie Angemessenheit oder „Proportion“ im Verhältnis zur gegenwärtigen Architekturproduktion sehr kritisch und absolut radikal.